| 桜田門外の変 紀州藩出身 皇女・和宮と結婚 江戸幕府第14代将軍 |

徳川家茂 | 徳川家茂 |

| 徳川吉宗 | ||

| 徳川綱吉 | ||

| 徳川家定 | ||

| 水田跡や高床式倉庫跡 軍需工場建設の際に発見 弥生時代の遺跡 静岡県静岡市の遺跡 |

登呂遺跡 | 登呂遺跡 |

| 岩宿遺跡 | ||

| 造山遺跡 | ||

| 三内丸山遺跡 | ||

| 谷口古墳 龍王崎古墳群 菜畑遺跡 吉野ヶ里遺跡 |

島根県 | 佐賀県 |

| 福岡県 | ||

| 岡山県 | ||

| 佐賀県 | ||

| 有村次左衛門 尊攘派の水戸浪士が実行 1860年に起きた事件 大老・井伊直弼を襲撃 |

応天門の変 | 桜田門外の変 |

| 蛤御門の変 | ||

| 安和の変 | ||

| 桜田門外の変 | ||

| 戦後の好景気 なべ底不況の前 1955年~1957年 初代天皇 |

神武景気 | 神武景気 |

| 特需景気 | ||

| 岩戸景気 | ||

| いざなぎ景気 | ||

| 父はヘンリー2世 プランタジネット朝の国王 第3回十字軍に参加 別名「獅子心王」 |

ジェームズ1世 | リチャード1世 |

| エリザベス1世 | ||

| チャールズ1世 | ||

| リチャード1世 | ||

| イギリスの王朝 1066年~1154年 ヘンリー1世 ウィリアム1世 |

ステュワート朝 | ノルマン朝 |

| ハノーヴァー朝 | ||

| プランタジネット朝 | ||

| ノルマン朝 | ||

| 自由民権運動最大の激化事件 首謀者は田代栄助 「困民党」を結成 1884年の現在の埼玉県で発生 |

福島事件 | 秩父事件 |

| 高田事件 | ||

| 秩父事件 | ||

| 群馬事件 | ||

| 武田二十四将の一人 築城、軍略の天才 第四次川中島の戦いで戦死 「ヤマカン」の由来とする説 |

山本勘助 | 山本勘助 |

| 小畠虎盛 | ||

| 原虎胤 | ||

| 板垣信方 | ||

| 織田信長に仕えた武将 長光寺城での瓶割り 最後は越前北ノ庄で自端 妻はお市の方 |

上杉謙信 | 柴田勝家 |

| 武田信玄 | ||

| 柴田勝家 | ||

| 織田信長 | ||

| 織田信長に仕えた武将 鉄砲の名手として名を馳せる 甲賀出身の忍者だとする説も 清洲会議には出席できず |

丹羽長秀 | 滝川一益 |

| 明智光秀 | ||

| 滝川一益 | ||

| 柴田勝家 | ||

| 約700万年前に出現 二足歩行で道具を使う アウストラロピテクス 現在のチンパンジーに近い |

新人 | 猿人 |

| 旧人 | ||

| 原人 | ||

| 猿人 | ||

| 約20万年前に現れる ジャワのソロ人 アフリカのローデシア人 ネアンデルタール人 |

旧人 | 旧人 |

| 新人 | ||

| 原人 | ||

| 猿人 | ||

| 古代ギリシャの哲学者 アレキサンダー大王の家庭教師 リュケイオンという学校を創設 プラトンの弟子 |

プラトン | アリストテレス |

| ソクラテス | ||

| アリストテレス | ||

| ディオゲネス | ||

| 古代ギリシャの哲学者 キュニコス学派 狂えるソクラテス 樽の中で暮らす |

プラトン | ディオゲネス |

| ソクラテス | ||

| アリストテレス | ||

| ディオゲネス | ||

| 著書『ソクラテスの弁明』 本名は「アリストクレス」 アトランティス大陸について著述 学園「アカデメイア」を設立 |

タレス | プラトン |

| アリストテレス | ||

| プラトン | ||

| ソクラテス | ||

| 国境を黒竜江・外興安嶺に定める ロシア側はピョートル大帝 清側は康熙帝 1689年に結ばれた対等な条約 |

イリ条約 | ネルチンスク条約 |

| 北京条約 | ||

| キャフタ条約 | ||

| ネルチンスク条約 | ||

| 長屋王 橘諸兄 道鏡 藤原不比等 |

奈良時代 | 奈良時代 |

| 大和時代 | ||

| 鎌倉時代 | ||

| 室町時代 | ||

| 洗礼名はシメオン 豊前のキリシタン大名 豊臣秀吉の参謀として活躍 通称は「官兵衛」 |

大村純忠 | 黒田如水 |

| 大友宗麟 | ||

| 黒田如水 | ||

| 有馬晴信 | ||

| 「利休七哲」の一人 名前は「重然」 豊臣家の筆頭茶人 独特の形状の茶碗 |

芝山監物 | 古田織部 |

| 古田織部 | ||

| 瀬田正忠 | ||

| 細川忠興 | ||

| 「利休七哲」の一人 小倉藩の初代藩主 茶道・三斎流の開祖といわれる 妻の洗礼名はガラシャ |

芝山監物 | 細川忠興 |

| 古田織部 | ||

| 瀬田正忠 | ||

| 細川忠興 | ||

| 西周 中村正直 福沢諭吉 森有礼 |

平民社 | 明六社 |

| 明六社 | ||

| 愛国社 | ||

| 玄洋社 | ||

| 古代の占い 『古事記』にも記載 ははかの木 鹿の肩甲骨を焼く |

太占 | 太占 |

| 盟神探湯 | ||

| 産土神 | ||

| 亀卜 | ||

| 鎌倉時代に五摂家と呼ばれる 基実に始まる 鷹司家が分かれる 後に総理大臣の文鷹を輩出 |

鷹司家 | 近衛家 |

| 一条家 | ||

| 近衛家 | ||

| 二条家 | ||

| イギリスの経済学者 大学卒業後は牧師に 社会主義思想を批判 著書『人口論』 |

マルサス | マルサス |

| ベンサム | ||

| ホッブズ | ||

| ハイデッガー | ||

| 功利主義の代表的論者 パノプティコン型監獄を考案 イギリスの法学者・哲学者 最大多数の最大幸福 |

マルサス | ベンサム |

| ベンサム | ||

| ホッブズ | ||

| ハイデッガー | ||

| 公武合体運動 1862年に起きた事件 尊攘派の水戸浪士が実行 老中・安藤信正を襲撃 |

桜田門外の変 | 坂下門外の変 |

| 坂下門外の変 | ||

| 応天門の変 | ||

| 安和の変 | ||

| 江戸時代の陽明学者 大分県の耶馬渓の命名者 息子は三樹三郎 著書『日本外史』 |

荻生徂徠 | 頼山陽 |

| 室鳩巣 | ||

| 蒲生君平 | ||

| 頼山陽 | ||

| 徳川家宣、家継の時代に活躍 幕府の将軍侍講 正徳の治をおこなう 著書『西洋紀聞』 |

新井白石 | 新井白石 |

| 阿部正弘 | ||

| 酒井忠清 | ||

| 間部詮房 | ||

| 著書『プロレゴメナ』 ドイツ観念論哲学の祖 著書『純粋理性批判』 コペルニクス的転回 |

カント | カント |

| ラッサール | ||

| フッサール | ||

| ベンサム | ||

| ドイツを中心とする宗教戦争 ボヘミアで勃発 1618年に始まる ウェストファリア条約で締結 |

七年戦争 | 三十年戦争 |

| 百年戦争 | ||

| 八十年戦争 | ||

| 三十年戦争 | ||

| 1944年10月に服毒自殺 ドイツの元陸軍元帥 アフリカ戦線で活躍 愛称は「砂漠の狐」 |

エルヴィン・ロンメル | エルヴィン・ロンメル |

| アルベルト・シュペーア | ||

| ヨーゼフ・ゲッペルス | ||

| アドルフ・アイヒマン | ||

| 初代の王はマンコ・カパック 結び縄「キープ」 首都はクスコ スペイン人ピサロに滅ぼされる |

エジプト文明 | インカ文明 |

| メソポタミア文明 | ||

| インカ文明 | ||

| マヤ文明 | ||

| 1688年~1689年 権利の章典を発布 ジェームズ2世が王位から追放 ウィリアム3世が即位 |

ロシア革命 | 名誉革命 |

| 清教徒革命 | ||

| フランス革命 | ||

| 名誉革命 | ||

| 五街道のひとつ 笹子峠 小仏峠 下諏訪 |

奥州街道 | 甲州街道 |

| 日光街道 | ||

| 東海道 | ||

| 甲州街道 | ||

| 髀肉の嘆 桃園の誓い 水魚の交わり 三顧の礼 |

韓信 | 劉備 |

| 劉邦 | ||

| 諸葛孔明 | ||

| 劉備 | ||

| 作家セルバンテスも参加 1571年 ギリシャ中部 連合艦隊がオスマン帝国を撃破 |

アクチウムの海戦 | レパントの海戦 |

| レパントの海戦 | ||

| サラミスの海戦 | ||

| ミッドウェー海戦 | ||

| ジブラルタル海峡の北西 1805年 ネルソン提督の英艦隊が勝利 ナポレオン戦争最大の海戦 |

レパントの海戦 | トラファルガーの海戦 |

| ミッドウェー海戦 | ||

| トラファルガーの海戦 | ||

| アクチウムの海戦 | ||

| 詩人アイスキュロスも参加 紀元前480年 アテネの南西 ギリシャ艦隊対ペルシャ艦隊 |

アクチウムの海戦 | サラミスの海戦 |

| レパントの海戦 | ||

| サラミスの海戦 | ||

| ミッドウェー海戦 | ||

| 戦国時代の合戦 舞台は摂津国と山城国の境 明智光秀の「三日天下」の終わり 別名「天王山の戦い」 |

桶狭間の戦い | 山崎の戦い |

| 山崎の戦い | ||

| 姉川の戦い | ||

| 厳島の戦い | ||

| 戦国時代の合戦 舞台は近江国 浅井長政・朝倉義景連合軍 織田信長 |

姉川の戦い | 姉川の戦い |

| 賤ヶ岳の戦い | ||

| 桶狭間の戦い | ||

| 三方ヶ原の戦い | ||

| イタリア出身のイエズス会員 明の時代に中国で活躍 『坤輿万国全図』を作成 中国名は利瑪竇 |

カスティリオーネ | マテオ・リッチ |

| フェルビースト | ||

| マテオ・リッチ | ||

| アダム・シャール | ||

| 兼序 盛親 国親 元親 |

長宗我部氏 | 長宗我部氏 |

| 蠣崎氏 | ||

| 島津氏 | ||

| 甲斐武田氏 | ||

| チャールズ1世誕生 細川ガラシャ死去 イギリス東インド会社設立 関ヶ原の戦い |

1604年 | 1600年 |

| 1596年 | ||

| 1600年 | ||

| 1598年 | ||

| ハルドゥーン ルシュド シーナー バットゥータ |

ウルグ | イブン |

| ニザーム | ||

| イブン | ||

| アプデュル | ||

| 幕末の四賢候 藩営工場集成館を設立 日本初の写真のモデル 薩摩藩主 |

島津斉彬 | 島津斉彬 |

| 伊達宗城 | ||

| 松平慶永 | ||

| 山内容堂 | ||

| 第41代天皇 歴史上初の太上天皇 藤原京に遷都 父は天智天皇、夫は天武天皇 |

元明天皇 | 持統天皇 |

| 皇極天皇 | ||

| 推古天皇 | ||

| 持統天皇 | ||

| 第45代天皇 文武天皇の第1皇子 国分寺・国分尼寺 東大寺の大仏 |

聖武天皇 | 聖武天皇 |

| 元正天皇 | ||

| 天武天皇 | ||

| 天智天皇 | ||

| 文武天皇の第1皇子 墾田永年私財法を制定 国分寺・国分尼寺 東大寺の大仏 |

聖武天皇 | 聖武天皇 |

| 元明天皇 | ||

| 天武天皇 | ||

| 天智天皇 | ||

| 第52代天皇 父は桓武天皇 平城天皇の弟 三筆の一人 |

白河天皇 | 嵯峨天皇 |

| 村上天皇 | ||

| 嵯峨天皇 | ||

| 醍醐天皇 | ||

| 第56代天皇 名は惟仁 藤原良房が摂政に 源氏の祖 |

宇多天皇 | 清和天皇 |

| 陽成天皇 | ||

| 清和天皇 | ||

| 仁明天皇 | ||

| 第72代天皇 北面の武士を創設 賀茂河の水、双六の賽、山法師 史上初めて院政を行う |

白河天皇 | 白河天皇 |

| 村上天皇 | ||

| 嵯峨天皇 | ||

| 醍醐天皇 | ||

| 第81代天皇 母は建礼門院徳子 歴代最年少の8歳で崩御 壇ノ浦の戦い |

白河天皇 | 安徳天皇 |

| 後白河天皇 | ||

| 後鳥羽天皇 | ||

| 安徳天皇 | ||

| 第82代天皇 父は高倉天皇 『新古今和歌集』の編纂を命じる 承久の乱を起こす |

白河天皇 | 後鳥羽天皇 |

| 後白河天皇 | ||

| 後鳥羽天皇 | ||

| 醍醐天皇 | ||

| 第117代天皇 江戸時代の天皇 桃園天皇崩御後に即位 現時点で最後の女性天皇 |

後桜町天皇 | 後桜町天皇 |

| 元正天皇 | ||

| 明正天皇 | ||

| 元明天皇 | ||

| 第121代天皇 名は統仁(おさひと) 平安神宮の祭神 妹和宮の降嫁に同意 |

孝明天皇 | 孝明天皇 |

| 桃園天皇 | ||

| 桜町天皇 | ||

| 光格天皇 | ||

| 平安時代の天皇 宇多天皇の第1皇子 菅原道真を右大臣に登用 延喜の治 |

白河天皇 | 醍醐天皇 |

| 村上天皇 | ||

| 嵯峨天皇 | ||

| 醍醐天皇 | ||

| 庚午年籍 近江大津宮 漏刻 中大兄皇子 |

桓武天皇 | 天武天皇 |

| 天武天皇 | ||

| 天智天皇 | ||

| 聖武天皇 | ||

| 健児(こんでい)の制を実施 坂上田村麻呂を征夷大将軍に任命 784年、長岡京に遷都 794年、平安京に遷都 |

桓武天皇 | 桓武天皇 |

| 天武天皇 | ||

| 天智天皇 | ||

| 聖武天皇 | ||

| 人返しの法 株仲間の解散 上知令 水野忠邦 |

寛政の改革 | 天保の改革 |

| 天保の改革 | ||

| 聖徳の治 | ||

| 享保の改革 | ||

| 天下三名槍の一つ 作者は藤原正真 全長4m以上の長槍 本多忠勝の愛槍 |

蜻蛉切 | 蜻蛉切 |

| 日本号 | ||

| 雷切 | ||

| 籠釣瓶 | ||

| 天下五剣のうちの一つ 元々は足利将軍家の家宝 後に前田家の家宝に 作者は典太光世 |

蜻蛉切 | 大典太 |

| 日本号 | ||

| 大典太 | ||

| 雷切 | ||

| 天下五剣の一つ 作者は大原安綱 津山松平家の家宝 源頼光が怪物退治に使用した伝説 |

童子切 | 童子切 |

| 鬼丸 | ||

| 数珠丸 | ||

| 三日月宗近 | ||

| 豊臣秀吉の五大老のひとり 厳島の戦いなどで水軍を指揮 秀吉より1年早く死去 毛利元就の三男 |

加藤清正 | 小早川隆景 |

| 小早川隆景 | ||

| 宇喜多秀家 | ||

| 福島正則 | ||

| イギリスの哲学者 無神論者として弾圧される 万人の万人に対する闘争 著書『リヴァイアサン』 |

マルサス | ホップズ |

| ケインズ | ||

| ホップズ | ||

| ハイデッガー | ||

| 万暦帝 建文帝 洪武帝 永楽帝 |

唐 | 明 |

| 随 | ||

| 宋 | ||

| 明 | ||

| 袁帝 穆宗 徳宗 玄宗 |

唐 | 唐 |

| 随 | ||

| 宋 | ||

| 明 | ||

| ルーズベルト チャーチル 蒋介石 1943年11月 |

カサブランカ会談 | カイロ会談 |

| テヘラン会談 | ||

| カイロ会談 | ||

| ヤルタ会談 | ||

| 奈良県明日香村 円墳 極彩色の壁画 1972年に発掘 |

岩屋山古墳 | 高松塚古墳 |

| 石舞台古墳 | ||

| 高松塚古墳 | ||

| キトラ古墳 | ||

| 幕末の長州藩士 松下村塾に学ぶ 吉田松陰の妹婿 禁門の変で敗れて自刃 |

三吉慎蔵 | 久坂玄瑞 |

| 吉田稔麿 | ||

| 大楽源太郎 | ||

| 久坂玄瑞 | ||

| 現在の岐阜県大垣市に建設 木下藤吉郎が築城 蜂須賀小六が協力 「一夜城」の伝説 |

備中高松城 | 墨俣城 |

| 稲葉山城 | ||

| 墨俣城 | ||

| 淀城 | ||

| 日本初の条坊制 奈良時代の都 持統天皇が遷都 現在の奈良県橿原市 |

福原京 | 藤原京 |

| 平城京 | ||

| 藤原京 | ||

| 長岡京 | ||

| 平安時代の都 現在の兵庫県神戸市 平清盛 1180年の一年のみ |

福原京 | 福原京 |

| 平城京 | ||

| 藤原京 | ||

| 長岡京 | ||

| 共和党出身のアメリカ大統領 カリブ海に「棍棒外交」を展開 ポーツマス条約 テディベアの名前の由来 |

ウィリアム・マッキンレー | セオドア・ルーズベルト |

| ウィリアム・タフト | ||

| ウッドロウ・ウィルソン | ||

| セオドア・ルーズベルト | ||

| 1937年 7月7日 北京の郊外 日中戦争の発端 |

ノモンハン事件 | 虚構橋事件 |

| 張鼓峰事件 | ||

| 柳条湖事件 | ||

| 虚構橋事件 | ||

| 1939年 ハルハ河戦争 満州とモンゴルの国境 日本軍がソ連軍に敗退 |

ドレフュス事件 | ノモンハン事件 |

| 盧溝橋事件 | ||

| 柳条湖事件 | ||

| ノモンハン事件 | ||

| 十三人の合議制の一人 後鳥羽上皇より追討の宣旨 仲恭天皇の皇位を廃する 鎌倉幕府の第2代執権 |

二階堂行政 | 北条義時 |

| 北条義時 | ||

| 梶原景時 | ||

| 阿野全成 | ||

| 異国警固番役を設置 二月騒動 2度の元寇を退ける 鎌倉幕府第8代執権 |

北条時宗 | 北条時宗 |

| 北条時頼 | ||

| 北条時政 | ||

| 北条義時 | ||

| バルラス部族の出身 チンギス・ハンの子孫と自称 別名はタメルラン 1370年に帝国を建国 |

ティムール | ティムール |

| オゴタイ | ||

| アクバル | ||

| チャガタイ | ||

| 斎藤実 米内光政 原敬 鈴木善幸 |

山口県 | 岩手県 |

| 岩手県 | ||

| 静岡県 | ||

| 広島県 | ||

| 歴史上の名言 ジュリアス・シーザー ゼラの戦い VENI、VIDI、VIGI |

ローマは一日にしてならず | 来た、見た、勝った |

| サイは投げられた | ||

| ブルータス、お前もか | ||

| 来た、見た、勝った | ||

| 薩摩藩出身の首相 海軍大将 シーメンス事件で総辞職 虎ノ門事件で総辞職 |

西園寺公望 | 山本権兵衛 |

| 黒田清隆 | ||

| 山本権兵衛 | ||

| 桂太郎 | ||

| 暗殺された大統領 暗殺犯はチョルゴッシュ 20世紀最初の大統領 北米最高峰デナリ山の別名 |

ケネディ | マッキンリー |

| マッキンリー | ||

| ガーフィールド | ||

| リンカーン | ||

| 拷問の一種 鼠小僧が受けた拷問 罪人の肌を刃物で傷つける 傷口に塩を塗り込む |

塩責め | 塩責め |

| 海老責め | ||

| 算盤責め | ||

| 笞打ち | ||

| 1953年ソ連の最高指導者に ファーストネームはニキータ 冷戦の「雪どけ」に尽力 スターリン批判 |

ブレジネフ | フルシチョフ |

| マレンコフ | ||

| コスイギン | ||

| フルシチョフ | ||

| 江戸時代の旗本 一心太助 家康・秀忠・家光に仕える 天下の御意見番 |

柳沢吉保 | 大久保彦左衛門 |

| 新井白石 | ||

| 一心太助 | ||

| 大久保彦左衛門 | ||

| 十手術の達人 当理流 吉岡憲法と試合 宮本武蔵の父 |

新免無二斎 | 新免無二斎 |

| 伊藤一刀斎 | ||

| 松本備前守 | ||

| 斎藤伝鬼房 | ||

| 三島神社の瓶割刀を授かる 弟子に小野善鬼、小野忠明 秘太刀「払捨刀」 一刀流剣術の祖 |

新免無二斎 | 伊藤一刀斎 |

| 伊藤一刀斎 | ||

| 松本備前守 | ||

| 斎藤伝鬼房 | ||

| 明暗 天蓋 普化宗 尺八 |

修行僧 | 虚無僧 |

| 僧兵 | ||

| 雲水 | ||

| 虚無僧 | ||

| 考案者は佐藤新助 大仏銭 文銭 銭形平次の投げ銭 |

寛平大宝 | 寛永通宝 |

| 文久永宝 | ||

| 寛永通宝 | ||

| 和同開珎 | ||

| 1328年~1589年 フランスの王朝 フィリップ6世 アンリ3世 |

ランカスター朝 | ヴァロワ朝 |

| ヨーク朝 | ||

| ヴァロワ朝 | ||

| カペー朝 | ||

| 1921年に結成された政党 党歌は『ジョヴィネッツァ』 バドリオ政権が解散させる ムッソリーニが率いる |

ファランヘ党 | ファシスト党 |

| ファシスト党 | ||

| 青年イタリア党 | ||

| ナチス党 | ||

| フランシスコ・ミランダ トゥサン・ルーベルチュール サン・マルティン シモン・ボリーバル |

ラテンアメリカ | ラテンアメリカ |

| 東南アジア | ||

| オーストラリア | ||

| アフリカ | ||

| 幕末の思想家 妻は勝海舟の妹 東洋道徳、西洋芸術 『海防八策』『急務十事』 |

吉田松陰 | 佐久間象山 |

| 佐久間象山 | ||

| 小林虎三郎 | ||

| 大村益次郎 | ||

| 延喜・天暦の治が理想 二条河原落書 2年半で崩壊 後醍醐天皇 |

安政の大獄 | 建武の新政 |

| 建武の新政 | ||

| 大化の改新 | ||

| 明暦の大火 | ||

| 1356年に完成 イスラム世界の重要な資料 イブン・バツータ アジア・アフリカ・ヨーロッパ |

東方見聞録 | 三大陸周遊記 |

| 三大陸周遊記 | ||

| 西遊録 | ||

| ガリバー旅行記 | ||

| 1826年の独立記念日に死去 アメリカ独立宣言の起草者の一人 アメリカ合衆国初代国務長官 アメリカ合衆国第3代大統領 |

ウィルソン | ジェファーソン |

| セオドア・ルーズベルト | ||

| ジェファーソン | ||

| ワシントン | ||

| 42歳の若さで大統領に就任 日露戦争の和平交渉に尽力 アメリカ合衆国第26代大統領 「テディ・ベア」の名前の由来 |

J・F・ケネディ | セオドア・ルーズベルト |

| セオドア・ルーズベルト | ||

| フランクリン・ルーズベルト | ||

| ジェファーソン | ||

| 米史上で唯一、4選された大統領 カイロ会談・ヤルタ会談に参加 アメリカ合衆国第32代大統領 ニューディール政策 |

J・F・ケネディ | フランクリン・ルーズベルト |

| セオドア・ルーズベルト | ||

| フランクリン・ルーズベルト | ||

| ジェファーソン | ||

| 小説『阿部一族』の舞台 細川氏の居城 西南戦争では籠城戦 別名は銀杏城 |

犬山城 | 熊本城 |

| 丸岡城 | ||

| 熊本城 | ||

| 彦根城 | ||

| フランク王国の王朝 ルネサンス ピピンの寄進 カール大帝の活躍 |

カロリング朝 | カロリング朝 |

| メロヴィング朝 | ||

| カペー朝 | ||

| ヴァロワ朝 | ||

| フランク国王 トランプのキングのモデル ローランの歌 西ローマ帝国を復興 |

ロタール1世 | カール大帝 |

| ルートヴィヒ2世 | ||

| カール大帝 | ||

| ピピン | ||

| 英・ビクトリア時代の首相 命日は「桜草忌」 インド帝国の樹立 スエズ運河の買収 |

ソールズベリ | ディズレーリ |

| パーマストン | ||

| ディズレーリ | ||

| グラッドストン | ||

| イギリスの政治家 アイルランド問題の解決 4度首相を務めた 光栄ある孤立 |

ソールズベリ | グラッドストン |

| パーマストン | ||

| ディズレーリ | ||

| グラッドストン | ||

| プロイセンの国王 啓蒙絶対君主の典型 君主は国家第一の下僕 サンスーシ宮殿 |

ヨーゼフ2世 | フリードリヒ2世 |

| フランツ1世 | ||

| フリードリヒ1世 | ||

| フリードリヒ2世 | ||

| 明六社を設立した政治家 国枠主義者・西野文太郎に暗殺 港区三田の坂の名前になっている 初代の文部大臣 |

西周 | 森有礼 |

| 福沢諭吉 | ||

| 加藤弘之 | ||

| 森有礼 | ||

| 自らを「カンガ人」と呼んだ ウル、ウルクなどの都市国家 ジッグラト、楔型文字 どこから来たのか謎の民族 |

アラム人 | シュメール人 |

| アッカド人 | ||

| シュメール人 | ||

| フェニキア人 | ||

| テューダー朝最後の君主 母はアン・ブーリン アルマダの海戦で勝利 別名「バージンクイーン」 |

アン女王 | エリザベス1世 |

| エリザベス1世 | ||

| メアリー1世 | ||

| メアリー2世 | ||

| 幕末期の土佐藩士 薩長同盟の実現に尽力 近江屋事件で暗殺 陸援隊の創設者 |

近藤長二郎 | 中岡慎太郎 |

| 池内蔵太 | ||

| 中岡慎太郎 | ||

| 武市瑞山 | ||

| 金泳三 ピアース 足利義栄 徳川家茂 |

11代 | 14代 |

| 15代 | ||

| 14代 | ||

| 12代 | ||

| 獄中で大逆事件を免れる サンディカリズムを唱える 月刊『平民新聞』を創刊 憲兵大尉・甘粕正彦により暗殺 |

大杉栄 | 大杉栄 |

| 幸徳秋水 | ||

| 片山潜 | ||

| 賀川豊彦 | ||

| アナーキストを弾圧 明治時代末期の事件 明治天皇暗殺疑惑 幸徳秋水らが死刑に |

森戸事件 | 大逆事件 |

| 十月事件 | ||

| 大逆事件 | ||

| 大津事件 | ||

| 「天応」と「大同」の間の元号 坂上田村麻呂が蝦夷地を征討 平安京への遷都 最澄が創建した寺の名前 |

貞観 | 延暦 |

| 弘仁 | ||

| 天慶 | ||

| 延暦 | ||

| ローマ帝国第5代皇帝 セネカが家庭教師 母はアグリッピナ 暴君として有名 |

ウェスパシアヌス | ネロ |

| ネロ | ||

| ティベリウス | ||

| ティトゥス | ||

| 今川氏の府中 島津氏の鹿児島 大内氏の山口 北条氏の小田原 |

寺内町 | 城下町 |

| 宿場町 | ||

| 門前町 | ||

| 城下町 | ||

| ガラス工芸ではエミール・ガレ 絵画ではアルフォンス・ミュシャ 19世紀末ヨーロッパで流行 フランス語で「新しい芸術」 |

ダダイズム | アール・ヌーボー |

| アール・ヌーボー | ||

| ガンダーラ美術 | ||

| ルネサンス | ||

| 立憲政友会の創立に参加 日本初の本格的政党内閣を組織 1921年に東京駅で暗殺される 愛称は「平民宰相」 |

加藤友三郎 | 原敬 |

| 原敬 | ||

| 寺内正毅 | ||

| 桂太郎 | ||

| 海難事故にあい漂流 エカチェリーナ2世に謁見 ラクスマンにより伴い帰国 北槎聞略 |

大黒屋光太夫 | 大黒屋光太夫 |

| ジョセフ彦 | ||

| 高田屋嘉兵衛 | ||

| ジョン万次郎 | ||

| 剣の流派 棒術 開祖は近藤内蔵之助 近藤勇 |

神道無念流 | 天然理心流 |

| 示現流 | ||

| 二天一流 | ||

| 天然理心流 | ||

| キリスト教が題材 堕天使ルシファー アダムとイブも登場 ジョン・ミルトンの小説 |

学問のすすめ | 失楽園 |

| 西洋の没落 | ||

| 失楽園 | ||

| 資本論 | ||

| Our American Cousin 舞台はワシントンD.C. 犯人はジョン・ブース フォード劇場で発生 |

キング牧師の暗殺 | リンカーンの暗殺 |

| マルコムXの暗殺 | ||

| リンカーンの暗殺 | ||

| ジョン・F・ケネディの暗殺 | ||

| 頭を撃たれて即死 犯人はロランド・ガルマン 1983年8月21日 舞台はマニラ国際空港 |

キング牧師の暗殺 | ベニグノ・アキノの暗殺 |

| マルコムXの暗殺 | ||

| ベニグノ・アキノの暗殺 | ||

| ロバート・ケネディの暗殺 | ||

| 砂沢遺跡 垂柳遺跡 亀ヶ岡遺跡 三内丸山遺跡 |

宮城県 | 青森県 |

| 秋田県 | ||

| 青森県 | ||

| 福島県 | ||

| 池上曽根遺跡 心合寺山古墳 誉田山古墳 大仙陵古墳 |

青森県 | 大阪府 |

| 北海道 | ||

| 大阪府 | ||

| 愛知県 | ||

| カリンバ遺跡 垣ノ島遺跡 忍路環状列石 常呂遺跡 |

青森県 | 北海道 |

| 北海道 | ||

| 大阪府 | ||

| 愛知県 | ||

| 蜆塚遺跡 和田岡古墳群 御厨古墳群 登呂遺跡 |

愛知県 | 静岡県 |

| 北海道 | ||

| 静岡県 | ||

| 青森県 | ||

| 宮崎県出身の外交官 ハーバード大学への第1回留学生 ポーツマス条約に調印 関税自主権を回復 |

青木周蔵 | 小村寿太郎 |

| 岩倉具視 | ||

| 小村寿太郎 | ||

| 寺島宗則 | ||

| 和歌山県にあった城 羽柴秀吉が築城 別名「虎伏城」 紀州徳川家の居城 |

太田城 | 和歌山城 |

| 和歌山城 | ||

| 信貴山城 | ||

| 高取城 | ||

| 第1次はパレスチナ戦争 第2次はスエズ戦争 第3次は6日戦争 第4次は10月戦争 |

朝鮮戦争 | 中東戦争 |

| アロー戦争 | ||

| 湾岸戦争 | ||

| 中東戦争 | ||

| 三好長慶の家臣 上泉伊勢守信綱の弟子 石舟斎 柳生新陰流を創始 |

塚原卜伝 | 柳生宗厳 |

| 小野忠明 | ||

| 柳生宗厳 | ||

| 東郷重位 | ||

| ネムルット・ダー ハットゥシャシュ カッパドキア トロイ遺跡 |

イラク | トルコ |

| トルコ | ||

| レバノン | ||

| イラン | ||

| パサルガダエ チョガ・ザンビール ベヒストゥン碑文 ペルセポリス遺跡 |

イラク | イラン |

| トルコ | ||

| レバノン | ||

| イラン | ||

| ネルチンスク条約を結ぶ 三藩を廃止 清の第4代皇帝 有名な字典を編纂 |

光緒帝 | 康熙帝 |

| 乾隆帝 | ||

| 雍正帝 | ||

| 康熙帝 | ||

| 邪馬台国の都とする説も 弥生時代の遺跡 古代史ブームを巻き起こす 佐賀県神埼市にある遺跡 |

荒神谷遺跡 | 吉野ヶ里遺跡 |

| 吉野ヶ里遺跡 | ||

| 纒向遺跡 | ||

| 三内丸山遺跡 | ||

| 松尾伝蔵 斎藤実 岡田啓介 高橋是清 |

五・一五事件 | 二・二六事件 |

| 十月事件 | ||

| 二・二六事件 | ||

| 三月事件 | ||

| 清が結んだ条約 甲申事変後の1885年締結 清仏戦争後の1885年締結 アロー戦争後の1858年締結 |

天津条約 | 天津条約 |

| 上海条約 | ||

| 重慶条約 | ||

| 北京条約 | ||

| 堀田正俊 酒井忠勝 井伊直幸 井伊直弼 |

大目付 | 大老 |

| 若年奇 | ||

| 側用人 | ||

| 大老 | ||

| ウィーン会議の出席者 神聖同盟を提唱 アウステルリッツの戦いで敗北 ロシアの皇帝 |

ハルデンベルク | アレクサンドル1世 |

| アレクサンドル1世 | ||

| カッスルレー | ||

| ネッセルローデ | ||

| ○微中台 ○衣事件 冠衣十二階では最上位 ○禁城 |

紫 | 紫 |

| 黄 | ||

| 赤 | ||

| 黒 | ||

| レイテ沖海戦で沈没 日本が建造した最後の戦艦 軍艦史上最多の攻撃を受ける 大和型戦艦の2番艦 |

武蔵 | 武蔵 |

| 山城 | ||

| 霧島 | ||

| 長門 | ||

| ウィーン会議の出席者 ナポレオンとの戦いに惨敗 「不定詞王」とあだ名される プロイセンの国王 |

カッスルレー | フリードリヒ・ヴィルヘルム3世 |

| フリードリヒ・ヴィルヘルム3世 | ||

| ネッセルローデ | ||

| ハルデンベルク | ||

| 1815年 主戦場はラ・ベル・アリアンス ウェリントンが勝利 ナポレオンの百日天下に終止符 |

ワーテルローの戦い | ワーテルローの戦い |

| ヴァルミーの戦い | ||

| アウステルリッツの戦い | ||

| イエナの戦い | ||

| ウィーン会議の出席者 トーリー党内閣の首相を務める ベートーベンの楽曲の題材 ワーテルローでナポレオンを撃破 |

ウェリントン | ウェリントン |

| メッテルニヒ | ||

| ハルデンベルク | ||

| カッスルレー | ||

| 戦国時代の兵器 澤瀉(おもだか) 十文字 笹穂 |

鉄砲 | 槍 |

| 弓 | ||

| 槍 | ||

| 薙刀 | ||

| 一番出来のよい答案は「圧巻」 秀才、進士、明経などの科目 中国の官吏登用制度 隋の時代から清の時代まで |

郷挙里選 | 科挙 |

| 九品官人法 | ||

| 猛安・謀克 | ||

| 科挙 | ||

| バルキシメト シウダー・グアヤナ マラカイボ カラカス |

キューバ | ベネズエラ |

| ベネズエラ | ||

| ウルグアイ | ||

| パラグアイ | ||

| 京都の三条木屋町 2009年、跡地に居酒屋が開業 主の惣兵衛は獄中で病死 新選組が尊王攘夷派を襲撃 |

寺田屋 | 池田屋 |

| 松坂屋 | ||

| 池田屋 | ||

| 近江屋 | ||

| 1922年に発見 「死者の丘」の意味 インダス川下流のシンド地方 インダス文明の遺跡 |

アンコール・ワット | モヘンジョ・ダロ |

| ボロブドゥール | ||

| モヘンジョ・ダロ | ||

| アジャンター石窟寺院 | ||

| 山濤 阮咸 阮籍 魏・普の時代における七人 |

賤ヶ岳の七本槍 | 竹林の七賢 |

| 全真教の七真人 | ||

| 竹林の七賢 | ||

| 浄土真宗の七高僧 | ||

| 二十四孝 親孝行 孔門十哲の一人 驪興閔氏の始祖 |

陸績 | 閔子騫 |

| 孟宗 | ||

| 閔子騫 | ||

| 朱寿昌 | ||

| 二十四孝 時は恭武 親孝行 竹の名前 |

唐夫人 | 孟宗 |

| 朱寿昌 | ||

| 孟宗 | ||

| 呉猛 | ||

| 東北地方の戦国武将 石田三成の次男・重成を保護する 南部家の内紛に乗じて独立 弘前城の完成を見ないまま死去 |

津軽為信 | 津軽為信 |

| 最上義光 | ||

| 戸沢盛安 | ||

| 蘆名盛氏 | ||

| 東北地方の戦国武将 人取橋の戦いなどで活躍 通称は小十郎 伊達政宗を幼少期から支える |

津軽為信 | 片倉景綱 |

| 最上義光 | ||

| 片倉景綱 | ||

| 蘆名盛氏 | ||

| 戦国時代の真田家の武将 関ヶ原の戦いでは東軍につく 『真田丸』では大泉洋が演じる 昌幸の嫡男、幸村の兄 |

真田信之 | 真田信之 |

| 真田昌輝 | ||

| 真田昌幸 | ||

| 真田信尹 | ||

| 武田二十四将の一人 上田合戦で徳川軍を撃退 表裏比興の者 幸隆の三男、幸村の父 |

真田昌幸 | 真田昌幸 |

| 横田高松 | ||

| 曽根昌世 | ||

| 高坂昌信 | ||

| 周布政之助 入江久一 来島又兵衛 久坂玄瑞 |

会津藩士 | 長州藩士 |

| 土佐藩士 | ||

| 薩摩藩士 | ||

| 長州藩士 | ||

| 池内蔵太 沢村惣之丞 福岡孝悌 岡田以蔵 |

会津藩士 | 土佐藩士 |

| 土佐藩士 | ||

| 薩摩藩士 | ||

| 長州藩士 | ||

| 幕末の人斬り 土佐藩士 武市瑞山に師事 勝海舟の護衛をしたことも |

田中新兵衛 | 岡田以蔵 |

| 桐野利秋 | ||

| 河上彦斎 | ||

| 岡田以蔵 | ||

| ネブカドネザル2世の遺構 紀元前7世紀~6世紀に建造 イランの遺跡 空中庭園の伝説 |

パルミラ遺跡 | バビロン遺跡 |

| バビロン遺跡 | ||

| ウル遺跡 | ||

| バールベック遺跡 | ||

| バーンチエン遺跡 プラ・パトムチェーディー ワット・ポー アユタヤ遺跡 |

スリランカ | タイ |

| パキスタン | ||

| タイ | ||

| インドネシア | ||

| プランバナン寺院群 ウルン・ダヌ・バトゥール寺院 サンギラン初期人類遺跡 ボロブドゥール寺院 |

スリランカ | インドネシア |

| パキスタン | ||

| タイ | ||

| インドネシア | ||

| 室町時代の四職の一つ 明徳の乱を起こした「満幸」 別名「六分一殿」 応仁の乱の西軍総大将「宗全」 |

一色氏 | 山名氏 |

| 赤松氏 | ||

| 京極氏 | ||

| 山名氏 | ||

| 京都府にあった城 羽柴秀吉が一時期居城に 羽柴秀吉と明智光秀の戦い 別名「天王山城」 |

福知山城 | 山崎城 |

| 信貴山城 | ||

| 山崎城 | ||

| 小谷城 | ||

| 解体後は名古屋城の建材に 斯波義重が築城 織田信長の居城 信長の死後に会議 |

清州城 | 清州城 |

| 駿府城 | ||

| 岩村城 | ||

| 長篠城 | ||

| 別名は「府中城」 藤堂高虎による輪郭式縄張 徳川家康が亡くなった場所 静岡市にあった城 |

清州城 | 駿府城 |

| 駿府城 | ||

| 岩村城 | ||

| 長篠城 | ||

| 別名「沈み城」 村中城を改修したもの 鍋島直茂が築城 佐賀城にあった城 |

飫肥城 | 佐賀城 |

| 佐賀城 | ||

| 名護屋城 | ||

| 府内城 | ||

| 別名は「森岳城」 石高に対し分不相応な豪華さ 松倉重政が築城 長崎県にあった城 |

飫肥城 | 島原城 |

| 島原城 | ||

| 平戸城 | ||

| 府内城 | ||

| 蛭子山古墳 私市円山古墳 蛇塚古墳 伏見桃山陵 |

大阪府 | 京都府 |

| 愛知県 | ||

| 京都府 | ||

| 群馬県 | ||

| 泳ぎの名手 馬を巡って源頼政の子と争いに 安徳天皇の父親という説も 父親は平清盛 |

源範頼 | 平宗盛 |

| 阿野全成 | ||

| 梶原景時 | ||

| 平宗盛 | ||

| 保元の乱で勝利 後白河法皇と対立 武士としては初の太政大臣 史上初の武家政権を樹立 |

平清盛 | 平清盛 |

| 平時忠 | ||

| 平景清 | ||

| 平正盛 | ||

| 藤内光澄に討たれる 別名「清水冠者」 妻は源頼朝の娘・大姫 父は木曽義仲 |

上総広帯 | 木曽義高 |

| 仁田忠常 | ||

| 武田信義 | ||

| 木曽義高 | ||

| 後鳥羽天皇を幽閉し征東大将軍に 別名「朝日将軍」 源頼朝の従兄弟 巴御前と恋仲 |

工藤祐経 | 木曽義仲 |

| 仁田忠常 | ||

| 上総広常 | ||

| 木曽義仲 | ||

| 国会主義団体の一つ 1901年に設立 内田良平らが結成 ロシアと清の間にある川 |

黒竜会 | 黒竜会 |

| 明六社 | ||

| 玄洋社 | ||

| 血盟団 | ||

| 大日本帝国海軍の軍人 皇国の興廃この一戦にあり 別名「東洋のネルソン」 日露戦争の連合艦隊司令長官 |

秋山真之 | 東郷平八郎 |

| 石原莞爾 | ||

| 山下奉文 | ||

| 東郷平八郎 | ||

| 本日休診 ジョン寓次郎漂流記 黒い雨 山椒魚 |

国木田独歩 | 井伏鱒二 |

| 井伏鱒二 | ||

| 山本有三 | ||

| 田山花袋 | ||

| 生命の冠 真実一路 女の一生 路傍の石 |

長塚節 | 山本有三 |

| 井伏鱒二 | ||

| 山本有三 | ||

| 田山花袋 | ||

| クレス・オルデンバーグ ジョージ・シーガル ロイ・リキテンスタイン アンディー・ウォーホル |

アースワーク | ポップ・アート |

| アクション・ペインティング | ||

| デ・ステイル | ||

| ポップ・アート | ||

| ヴィラ・ジュリア博物館 ボルゲーゼ美術館 アカデミア美術館 ウフィツィ美術館 |

フランス | イタリア |

| イタリア | ||

| オランダ | ||

| スペイン | ||

| ベラスケス ゴヤ ダリ ピカソ |

イタリア | スペイン |

| スペイン | ||

| オランダ | ||

| アメリカ | ||

| 元「MI6」の諜報部員 ラッフルズホテル 人間の絆 月と六ペンス |

オスカー・ワイルド | サマセット・モーム |

| サマセット・モーム | ||

| ディケンズ | ||

| スチーブンソン | ||

| ウィンダミア夫人の扇 サロメ ドリアン・グレイの肖像 幸福の王子 |

オスカー・ワイルド | オスカー・ワイルド |

| サマセット・モーム | ||

| ディケンズ | ||

| スチーブンソン | ||

| 大いなる遺産 オリバー・ツイスト クリスマス・キャロル 二都物語 |

オスカー・ワイルド | ディケンズ |

| サマセット・モーム | ||

| ディケンズ | ||

| スチーブンソン | ||

| 『小倉百人一首』8首目の詠み人 平安時代初期の僧侶 宇治山に住んでいた 六歌仙のひとり |

西行法師 | 喜撰法師 |

| 能因法師 | ||

| 喜撰法師 | ||

| 寂蓮法師 | ||

| 出家前は北面の武士 和歌四天王のひとり 鎌倉時代の作家・歌人 代表作『徒然草』 |

西行法師 | 兼好法師 |

| 能因法師 | ||

| 喜撰法師 | ||

| 兼好法師 | ||

| 元は北面の武士 俗名は佐藤義清 平安時代の歌人 歌集『山家集』 |

西行法師 | 西行法師 |

| 能因法師 | ||

| 喜撰法師 | ||

| 寂蓮法師 | ||

| ヘミングウェイ フォークナー シンクレア・ルイス スタインベック |

桂冠詩人 | ノーベル賞作家 |

| ノーベル賞作家 | ||

| ロスト・ジェネレーション | ||

| 空想社会主義 | ||

| 版元の蔦谷重三郎とのコンビ 江戸時代の浮世画家 役者の大首絵を描く その正体は不明 |

鈴木春信 | 東洲斎写楽 |

| 喜多川歌麿 | ||

| 東洲斎写楽 | ||

| 安藤広重 | ||

| 父は火消し同心 1858年にコレラで死去 木曽街道六十九次 代表作『東海道五十三次』 |

鈴木春信 | 安藤広重 |

| 喜多川歌麿 | ||

| 東洲斎写楽 | ||

| 安藤広重 | ||

| 背景は日清戦争 結核が原因で分かれる男女 川島武男と片岡浪子 作者は徳富蘆花 |

不如帰 | 不如帰 |

| 浮雲 | ||

| 高野聖 | ||

| 野菊の墓 | ||

| 日本の近代小説の先駆け 言文一致の文体 主人公は内海文三 作者は二葉亭四迷 |

不如帰 | 浮雲 |

| 浮雲 | ||

| 高野聖 | ||

| 野菊の墓 | ||

| 1906年「ホトトギス」に発表 松田聖子主演で映画化 主人公は政夫と民子 作者は伊藤左千夫 |

不如帰 | 野菊の墓 |

| 浮雲 | ||

| 高野聖 | ||

| 野菊の墓 | ||

| 鎌研坂、小天温泉、峠の茶屋 ヒロインは那美 主人公は青年画家 智に働けば角が立つ |

明暗 | 草枕 |

| 草枕 | ||

| それから | ||

| 門 | ||

| アメリカの女流作家 ローリーの娘 秘密の花園 『小公子』『小公女』 |

パール・バック | バーネット |

| ガートルード・スタイン | ||

| バーネット | ||

| ルイザ・オルコット | ||

| 輝ける闇 玉、砕ける 『裸の王様』で芥川賞受賞 オーパ! |

開高健 | 開高健 |

| 五木寛之 | ||

| 大江健三郎 | ||

| 谷崎潤一郎 | ||

| 芦屋市に記念館 『卍』『蓼食う虫』 『痴人の愛』『春琴抄』 『細雪』『刺青』 |

開高健 | 谷崎潤一郎 |

| 五木寛之 | ||

| 大江健三郎 | ||

| 谷崎潤一郎 | ||

| 世間知らず 友情 お目出たき人 「新しき村」を建設 |

永井荷風 | 武者小路実篤 |

| 堀辰雄 | ||

| 下村湖人 | ||

| 武者小路実篤 | ||

| 19世紀フランスの作家 ベラミ 脂肪の塊 女の一生 |

モーパッサン | モーパッサン |

| ユーゴー | ||

| バルザック | ||

| モリエール | ||

| 小説『ふくろう党』でデビュー 『人間喜劇』と題した小説集 『ゴリオ爺さん』『谷間の百合』 19世紀フランスの作家 |

モーパッサン | バルザック |

| ユーゴー | ||

| バルザック | ||

| モリエール | ||

| 著書『存在と無』 ノーベル文学賞を辞退 小説『嘔吐』 妻はボーボワール |

モーパッサン | サルトル |

| サルトル | ||

| バルザック | ||

| モリエール | ||

| 今村昌平監督が映画化 主人公は閑間重松 被爆者を描いた作品 作者は井伏鱒二 |

金色夜叉 | 黒い雨 |

| 高野聖 | ||

| 黒い雨 | ||

| 蒲団 | ||

| 愛知県吉良町出身 元横綱審議委員会委員 『鶺鴒の巣』『天皇機関説』 小説『人生劇場』 |

葛西善蔵 | 尾崎士郎 |

| 長塚節 | ||

| 井伏鱒二 | ||

| 尾崎士郎 | ||

| 『源叔父』で文壇デビュー 忘れえぬ人々 武蔵野 牛肉と馬鈴薯 |

葛西善蔵 | 国木田独歩 |

| 長塚節 | ||

| 井伏鱒二 | ||

| 国木田独歩 | ||

| ヘミングウェイの小説 第一次世界大戦が舞台 看護婦キャサリン アメリカ兵ヘンリー |

日はまた昇る | 武器よさらば |

| 武器よさらば | ||

| 誰がために鐘は鳴る | ||

| 老人と海 | ||

| ヘミングウェイの小説 主人公はロバート・ジョーダン マリアとの恋愛 スペイン内乱が舞台 |

日はまた昇る | 誰がために鐘は鳴る |

| 武器よさらば | ||

| 誰がために鐘は鳴る | ||

| 老人と海 | ||

| ティッセン・ポルネッサ美術館 国立ソフィア王妃芸術センター ミロ美術館 プラド美術館 |

アメリカ | スペイン |

| オランダ | ||

| イタリア | ||

| スペイン | ||

| ボス『快楽の園』 ベラスケス『ブレダの開城』 ゴヤ『着衣のマハ』『裸のマハ』 スペイン・マドリードの美術館 |

オルセー美術館 | プラド美術館 |

| プラド美術館 | ||

| グッゲンハイム美術館 | ||

| アルテ・ピナコテーク | ||

| 主人公は呉服問屋の娘 千重子と苗子 川端康成の小説 舞台は京都 |

伊豆の踊り子 | 古都 |

| 舞姫 | ||

| 眠れる美女 | ||

| 古都 | ||

| 山田耕筰と雑誌「詩と音楽」創刊 詩集『邪宗門』『思ひ出』 歌集『桐の花』『雲母集』 童謡『この道』『ペチカ』の作詞 |

土井晩翠 | 北原白秋 |

| 北原白秋 | ||

| 高村光太郎 | ||

| 野口雨情 | ||

| 群馬県前橋の医者の家に誕生 娘の葉子も作家 口語自在詩を確立 詩集『青猫』『月に吠える』 |

野口雨情 | 萩原朔太郎 |

| 高村光太郎 | ||

| 萩原朔太郎 | ||

| 北原白秋 | ||

| 森鴎外の小説 弟を助ける姉 父親を探す旅 安寿と厨子王 |

高瀬舟 | 山椒太夫 |

| ヰタ・セクスアリス | ||

| 山椒太夫 | ||

| 舞姫 | ||

| 主人公はフェリックス ヒロインはアンリエット 貴族の夫人と青年の恋 バルザックの小説 |

谷間の百合 | 谷間の百合 |

| 赤と黒 | ||

| レ・ミゼラブル | ||

| 神々は渇く | ||

| ヨセフス サルスティウス トゥキディデス ジュリアス・シーザー |

戦記 | 戦記 |

| 議事録 | ||

| 回顧録 | ||

| 日記 | ||

| ジュール・パスキン モーリス・ユトリロ マルク・シャガール モディリアニ |

バルビゾン派 | エコール・ド・パリ |

| エコール・ド・パリ | ||

| ブリュッケ | ||

| コブラ | ||

| ジュール・デュプレ コンスタン・トロワイヨン テオドール・ルソー ミレー |

バルビゾン派 | バルビゾン派 |

| エコール・ド・パリ | ||

| ブリュッケ | ||

| コブラ | ||

| 主人公は武山信二 友情と忠誠心の板ばさみ 二・二六事件 三島由紀夫の命日 |

宴のあと | 憂国 |

| 十日の菊 | ||

| 午後の曳航 | ||

| 憂国 | ||

| 最後の無頼派 1950年に直木賞を受賞 代表作『火宅の人』 長女・ふみは女優 |

檀一雄 | 檀一雄 |

| 高見順 | ||

| 織田作之助 | ||

| 坂口安吾 | ||

| 群馬県館林市に記念館 『生』『妻』『縁』 蒲団 田舎教師 |

国木田独歩 | 田山花袋 |

| 長塚節 | ||

| 井伏鱒二 | ||

| 田山花袋 | ||

| ほどほどの懸想 はなだの女御 花桜折る少将 虫めづる姫君 |

宇津保物語 | 堤中納言物語 |

| 堤中納言物語 | ||

| 大和物語 | ||

| 落窪物語 | ||

| 平安時代に成立 作者は不明 前半は琴を巡る物語 後半は皇位継承争いを描く |

宇津保物語 | 宇津保物語 |

| 堤中納言物語 | ||

| 大和物語 | ||

| 落窪物語 | ||

| 平安時代に成立 少将道頼との恋愛 主人公は美しいお姫様 継母によるいじめ |

宇津保物語 | 落窪物語 |

| 堤中納言物語 | ||

| 大和物語 | ||

| 落窪物語 | ||

| ヘッダ・ガブラー ペール・ギュント ノルウェーの作家 人形の家 |

イプセン | イプセン |

| リンドグレーン | ||

| サン・テグジュペリ | ||

| メーテルリンク | ||

| 人間の土地 南方郵便機 夜間飛行 星の王子さま |

イプセン | サン・テグジュペリ |

| リンドグレーン | ||

| サン・テグジュペリ | ||

| メーテルリンク | ||

| 聖アントワーヌの誘惑 感情教育 サランボー ボヴァリー夫人 |

アンリ・バルビュス | フローベール |

| ロマン・ロラン | ||

| アルフレッド・ミュッセ | ||

| フローベール | ||

| ニュー・ラナークで工場を経営 理想郷ニュー・ハーモニーを建設 イギリスの社会思想家 空想的社会主義 |

ロバート・オーエン | ロバート・オーエン |

| マルクス | ||

| バーナード・ショー | ||

| サン・シモン | ||

| 紫の蒲團に坐る春日かな 春や昔十五万石の城下哉 松山や秋より高き天主閣 柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺 |

小林一茶 | 正岡子規 |

| 与謝蕪村 | ||

| 松尾芭蕉 | ||

| 正岡子規 | ||

| 江戸時代の画家 八橋蒔絵硯箱 紅白梅図屏風 燕子花図屏風 |

土佐光沖 | 尾形光琳 |

| 尾形光琳 | ||

| 俵屋宗達 | ||

| 狩野永徳 | ||

| 安土桃山時代の画家 安土城や大阪城の障壁画 唐獅子図屏風 洛中洛外図屏風 |

土佐光沖 | 狩野永徳 |

| 尾形光琳 | ||

| 俵屋宗達 | ||

| 狩野永徳 | ||

| シェイクスピア作品 四大悲劇の主人公 王ダンカンを暗殺する スコットランドの将軍 |

リア王 | マクベス |

| オセロ | ||

| ハムレット | ||

| マクベス | ||

| 仏像の種類 日光 観世音 弥勒 |

天 | 菩薩 |

| 明王 | ||

| 菩薩 | ||

| 如来 | ||

| 月世界旅行 海底二万マイル 十五少年漂流記 八十日間世界一周 |

ジュール・ベルヌ | ジュール・ベルヌ |

| スティーブンソン | ||

| エドガー・ライス・バローズ | ||

| ヘンリー・ハガード | ||

| 1911年ノーベル文学賞受賞 ペレアスとメリザンド ベルギーの作家 青い鳥 |

メーテルリンク | メーテルリンク |

| イプセン | ||

| キップリング | ||

| セルバンテス | ||

| 聖体の論議 アテネの学堂 キリストの変容 小椅子の聖母 |

ミケランジェロ | ラファエロ |

| レオナルド・ダ・ビンチ | ||

| ボッティチェリ | ||

| ラファエロ | ||

| シェークスピア作品 四大悲劇の主人公 娘2人に国を追い出される ブリテンの王 |

ハムレット | |

| オセロ | ||

| マクベス | ||

| リア王 | ||

| 生きている兵隊 風にそよぐ葦 『人間の壁』『蒼氓』 第1回芥川賞受賞 |

川口松太郎 | 石川達三 |

| 石川達三 | ||

| 火野葦平 | ||

| 石川淳 | ||

| 主人公はジム・ホーキンズ ヒスパニョーラ号 作者はスチーブンソン 海賊ジョン・シルバー |

宝島 | 宝島 |

| 白鯨 | ||

| 失われた地平線 | ||

| タイピー | ||

| ドナト・ブラマンテ アンドレア・パラーディオ ジョルジョ・ヴァザーリ フィリッポ・ブルネレスキ |

オランダ | イタリア |

| ポルトガル | ||

| イタリア | ||

| フランス | ||

| 『雲の墓標』『暗い波濤』 『山本五十六』『志賀直哉』 南蛮阿房列車 長女はタレントの佐和子 |

坂口安吾 | 阿川弘之 |

| 逢坂剛 | ||

| 阿川弘之 | ||

| 黒岩重吾 | ||

| 主人公は人気作家 緒形拳主演で映画化 妻子ある男性の恋を描く 檀一雄の自伝的小説 |

吉里吉里人 | 火宅の人 |

| 赤頭巾ちゃん気をつけて | ||

| 火宅の人 | ||

| 月山 | ||

| 平安時代の六歌仙の一人 平城天皇の孫 『伊勢物語』の主人公 ちはやぶる神代もきかず~ |

在原業平 | 在原業平 |

| 小野小町 | ||

| 大伴黒主 | ||

| 文屋康秀 | ||

| フランス印象派の画家 『田舎の踊り』『街の踊り』 息子のジャンは映画監督 水浴の女たち |

ルノワール | ルノワール |

| ピカソ | ||

| ゴッホ | ||

| ルーベンス | ||

| ジャクソン・ポロック エドワード・ホッパー キース・ヘリング アンディ・ウォーホル |

イタリア | アメリカ |

| イギリス | ||

| ドイツ | ||

| アメリカ | ||

| ホックニー コンスタブル ビアズリー ターナー |

イタリア | イギリス |

| オランダ | ||

| イギリス | ||

| ドイツ | ||

| 題名は北原白秋の詩に由来 母親との再会と別れ 作者は山本有三 主人公は少年・守川義夫 |

路傍の石 | 真実一路 |

| 夜明け前 | ||

| 田舎教師 | ||

| 真実一路 | ||

| 舞台は中山道の馬籠宿 木曽路はすべて山の中である 作者は島崎藤村 主人公は青山半蔵 |

破戒 | 夜明け前 |

| 路傍の石 | ||

| 田舎教師 | ||

| 夜明け前 | ||

| 春のやおぼろ名義で執筆 日本近代写実小説の先駆け 主人公は野々口精作 作者は坪内逍遥 |

破戒 | 当世書生気質 |

| 真実一路 | ||

| 当世書生気質 | ||

| 田舎教師 | ||

| 四里の道は長かった。 主人公は林清三 作者は田山花袋 青年教師の夢と現実を描く |

破戒 | 田舎教師 |

| 真実一路 | ||

| 当世書生気質 | ||

| 田舎教師 | ||

| 同人誌「白樺」に発表 人間の生と死について考察 作者は志賀直哉 電車にはねられ養生生活に |

暗夜行路 | 城の崎にて |

| 小僧の神様 | ||

| 城の崎にて | ||

| 細雪 | ||

| 1921年から雑誌「改造」に連載 自らの出自に苦しむ小説家 作者は志賀直哉 主人公は時任謙作 |

暗夜行路 | 暗夜行路 |

| 小僧の神様 | ||

| 城の崎にて | ||

| 細雪 | ||

| 第94回直木賞を受賞 「ルンルン」を流行語に 葡萄が目にしみる 不機嫌な果実 |

江國香織 | 林真理子 |

| 山田詠美 | ||

| 林真理子 | ||

| よしもとばなな | ||

| 第97回直木賞を受賞 本名は「双葉」 愛称は「ポンちゃん」 代表作『ベッドタイムアイズ』 |

江國香織 | 山田詠美 |

| 山田詠美 | ||

| 林真理子 | ||

| よしもとばなな | ||

| 第130回直木賞を受賞 父・滋はエッセイスト きらきらひかる 号泣する準備はできていた |

江國香織 | 江國香織 |

| 山田詠美 | ||

| 林真理子 | ||

| よしもとばなな | ||

| 1929年ノーベル文学賞受賞 魔の山 ブッデンブローク家の人々 ベニスに死す |

ゲーテ | トマス・マン |

| トマス・マン | ||

| カフカ | ||

| レマルク | ||

| 1946年ノーベル文学賞受賞 春の嵐 デミアン 車輪の下 |

シラー | ヘルマン・ヘッセ |

| ゲーテ | ||

| ヘルマン・ヘッセ | ||

| ヘルダーリン | ||

| ワレンシュタイン三部作 ウィルヘルム・テル 群盗 ベートーベンの『第九』を作詞 |

ゲーテ | シラー |

| シラー | ||

| レマルク | ||

| ハウプトマン | ||

| ゆく春やおもたき琵琶の抱心 五月雨や大河を前に家二軒 春の海終日のたりのたりかな 菜の花や月は東に日は西に |

松尾芭蕉 | 与謝蕪村 |

| 小林一茶 | ||

| 与謝蕪村 | ||

| 正岡子規 | ||

| 作者は三島由紀夫 読売文学賞受賞作 主人公は溝口 実際の事件を題材とした作品 |

仮面の告白 | 金閣寺 |

| 人間失格 | ||

| 斜陽 | ||

| 金閣寺 | ||

| 湯ヶ島温泉 ヒロインは薫 天城峠 下田港 |

舞姫 | 伊豆の踊子 |

| 雪国 | ||

| 伊豆の踊子 | ||

| 古都 | ||

| のっそり十兵衛 主人公は大工 谷中感応寺 作者は幸田露伴 |

黒い雨 | 五重塔 |

| 五重塔 | ||

| 浮雲 | ||

| 不如帰 | ||

| 決闘により死亡 エヴゲニー・オネーギン 大尉の娘 スペードの女王 |

ショーロホフ | プーシキン |

| トルストイ | ||

| プーシキン | ||

| ドストエフスキー | ||

| 舞台は東京都福生市 三田村邦彦主演で映画化 若者たちの乱れた生活を描く 村上龍の芥川賞受賞作 |

火宅の人 | 限りなく透明に近いブルー |

| 氷点 | ||

| 限りなく透明に近いブルー | ||

| 月山 | ||

| 女殺油地獄 心中天網島 国姓爺合戦 曽根崎心中 |

近松門左衛門 | 近松門左衛門 |

| 松尾芭蕉 | ||

| 尾形光琳 | ||

| 井原西鶴 | ||

| 歌枕の所在地 瀬田橋 志賀 伊吹山 |

信濃 | 近江 |

| 出羽 | ||

| 上野 | ||

| 近江 | ||

| 歌枕の所在地 更級山 諏訪海 浅間山 |

信濃 | 信濃 |

| 出羽 | ||

| 陸奥 | ||

| 下野 | ||

| ○○克郎 ○○風太郎 ○○悠介 ○○詠美 |

三浦 | 山田 |

| 山田 | ||

| 永井 | ||

| 藤原 | ||

| The Ark Sakura The Ruined Map The Woman in the Dunes The Box Man |

安部公房 | 安部公房 |

| 川端康成 | ||

| 夏目漱石 | ||

| 三島由紀夫 | ||

| Patriotism After the Banquet The Sound of Waves Confessions of a Mask |

安部公房 | 三島由紀夫 |

| 川端康成 | ||

| 夏目漱石 | ||

| 三島由紀夫 | ||

| The Lake The Master of Go The Old Capital Snow Country |

安部公房 | 川端康成 |

| 川端康成 | ||

| 夏目漱石 | ||

| 三島由紀夫 | ||

| The Wayfarer And Then The Gate I Am a Cat |

安部公房 | 夏目漱石 |

| 川端康成 | ||

| 夏目漱石 | ||

| 三島由紀夫 | ||

| 作者は太宰治 井伏鱒二の元に滞在 太宰の心情を綴ったエッセイ 富士には月見草がよく似合う |

斜陽 | 富嶽百景 |

| 人間失格 | ||

| 走れメロス | ||

| 富嶽百景 | ||

| 後半を書いたのは総生寛 ロンドンまでの旅を描く 作者は仮名垣魯文 主人公は弥次喜多の孫 |

当世書生気質 | 西洋道中膝栗毛 |

| 破戒 | ||

| 西洋道中膝栗毛 | ||

| 田舎教師 | ||

| 国木田独歩がモデルの作家 京マチ子主演で映画化 作者は有島武郎 主人公は早月葉子 |

カインの末裔 | 或る女 |

| お目出たき人 | ||

| 生れ出づる悩み | ||

| 或る女 | ||

| 舞台は万寿丸 北海道室蘭市に文学碑 作者は葉山嘉樹 石炭を運ぶ船で働く人々 |

海に生くる人々 | 海に生くる人々 |

| 太陽のない街 | ||

| 党生活者 | ||

| セメント樽の中の手紙 | ||

| 舞台は倉田工業 前編のみで未完 作者は小林多喜二 主人公は共産党員 |

海に生くる人々 | 党生活者 |

| 太陽のない街 | ||

| 党生活者 | ||

| セメント樽の中の手紙 | ||

| アンチヒーロー 約30年間新聞に連載 主人公は机竜之助 作者は中里介山 |

山椒魚 | 大菩薩峠 |

| 大菩薩峠 | ||

| 真空地帯 | ||

| おろしや国酔夢譚 | ||

| 後に作者が最後の一文を削除 習作『幽閉』を元にした小説 舞台は谷川の岩屋 作者は井伏鱒二 |

恩讐の彼方に | 山椒魚 |

| 檸檬 | ||

| 山椒魚 | ||

| 大菩薩峠 | ||

| えたいの知れない不吉な塊 京都の丸善書店 爆弾を仕掛ける空想 作者は梶井基次郎 |

檸檬 | 檸檬 |

| 山椒魚 | ||

| 城のある町にて | ||

| 蔵の中 | ||

| 作者はトム・ウルフ サム・シェパード主演で映画化 主人公はチャック・イェーガー マーキュリー計画を描く |

ソフィーの選択 | ライト・スタッフ |

| ライト・スタッフ | ||

| 天使よ、故郷を見よ | ||

| 虚栄の篝火 | ||

| 主人公は脚本家の野島 ヒロインは杉子 作家は武者小路実篤 恋に悩む友人の大宮 |

カインの末裔 | 友情 |

| 友情 | ||

| 義血侠血 | ||

| お目出たき人 | ||

| 主人公は苦学生・村越欣弥 ヒロインは水芸人・水島友 『瀧の白糸』の題名で戯曲化 作者は泉鏡花 |

カインの末裔 | 義血侠血 |

| 友情 | ||

| 義血侠血 | ||

| お目出たき人 | ||

| ギョーム、アポリネールの造語 アンドレ・ブルトンが提唱 ダリ、マグリット 「超現実主義」と訳される |

キュビスム | シュールレアリスム |

| アール・ヌーボー | ||

| シュールレアリスム | ||

| アール・デコ | ||

| ギュンター・グラス テオドール・モムゼン ヘルタ・ミュラー トマス・マン |

アイルランドのノーベル賞作家 | ドイツのノーベル賞作家 |

| ドイツのノーベル賞作家 | ||

| イタリアのノーベル賞作家 | ||

| スペインのノーベル賞作家 | ||

| クロード・シモン パトリック・モディアノ アンドレ・ジイド アルベール・カミュ |

イタリアのノーベル賞作家 | フランスのノーベル賞作家 |

| アメリカのノーベル賞作家 | ||

| フランスのノーベル賞作家 | ||

| アイルランドのノーベル賞作家 | ||

| V・S・ナイポール ジョン・ゴールスワージー バートランド・ラッセル カズオ・イシグロ |

スペインのノーベル賞作家 | イギリスのノーベル賞作家 |

| アイルランドのノーベル賞作家 | ||

| イギリスのノーベル賞作家 | ||

| イタリアのノーベル賞作家 | ||

| 北欧神話 魔法の紐グレイプニルで繋がれる オーディンを飲み込む オオカミの姿の巨大な怪物 |

トール | フェンリル |

| フレイヤ | ||

| フェンリル | ||

| ロキ | ||

| 北欧神話 絞める力帯はメギンギョルズ 愛用の金槌はミョルニル 雷や天候の神 |

トール | トール |

| フレイヤ | ||

| フェンリル | ||

| ロキ | ||

| 仄仄○○ 荷○○ 精進○○ ○○透け |

焼け | 明け |

| 抜け | ||

| 掛け | ||

| 明け | ||

| 衣紋○○ 働き○○ 頭○○ 雑巾○○ |

焼け | 掛け |

| 抜け | ||

| 掛け | ||

| 明け | ||

| シン ネルガル マルドゥク イシュタル |

バビロニア神話 | バビロニア神話 |

| ギリシャ神話 | ||

| アステカ神話 | ||

| ケルト神話 | ||

| 漢字の部首 雁 雇 難 |

ゆうぶ | ふるとり |

| とます | ||

| ふるとり | ||

| かぶ | ||

| 漢字の部首 厚 原 厄 |

どぶ | がんだれ |

| しぶ | ||

| にちぶ | ||

| がんだれ | ||

| 漢字の部首 圧 在 地 |

どぶ | どぶ |

| しぶ | ||

| にちぶ | ||

| がんだれ | ||

| 漢字の部首 暦 春 明 |

どぶ | にちぶ |

| しぶ | ||

| にちぶ | ||

| がんだれ | ||

| 漢字の部首 歴 歪 武 |

どぶ | しぶ |

| しぶ | ||

| にちぶ | ||

| がんだれ | ||

| 漢字の部首 くに つつみ もん |

たれ | かまえ |

| つくり | ||

| にょう | ||

| かまえ | ||

| 漢字の部首 ばく えん しん |

たれ | にょう |

| つくり | ||

| にょう | ||

| へん | ||

| 2種類の鳥を使った表現 全身黒一色の鳥 全身白一色の鳥 囲碁の別名 |

鵜の目鷹の目 | 鳥鷲の争い |

| 雉も鳴かずば撃たれまい | ||

| 鶏群の一鶴 | ||

| 鳥鷲の争い | ||

| ことわざ 2種類の鳥が出てくる 出典は『晋書』 凡人の中に優れた者が一人いる |

鵜の目鷹の目 | 鶏群の一鶴 |

| 雉も鳴かずば撃たれまい | ||

| 鶏群の一鶴 | ||

| 鳥鷲の争い | ||

| フランス語の品詞 travailler prendre gagner |

動詞 | 動詞 |

| 形容詞 | ||

| 代名詞 | ||

| 接続詞 | ||

| フランス語の品詞 beau neuf grand |

動詞 | 形容詞 |

| 形容詞 | ||

| 代名詞 | ||

| 接続詞 | ||

| 市に○を放つ 口の○ 苛政は○よりも猛し ○の威を借る狐 |

豹 | 虎 |

| 虎 | ||

| 蛇 | ||

| 熊 | ||

| オンブズマン タングステン スモーガスボード ニッケル |

フェニキア語 | スウェーデン語 |

| ラテン語 | ||

| スウェーデン語 | ||

| ポルトガル語 | ||

| 日本神話 アマテラスの弟 食物の神を殺す イザナギの右目 |

ニニギノミコト | ツクヨミノミコト |

| サルタヒコ | ||

| コトアマツカミ | ||

| ツクヨミノミコト | ||

| 日本神話 大地を象徴する神 大黒天と同一視される 因幡の白兎を助ける |

ニニギノミコト | オオクニヌシノミコト |

| サルタヒコ | ||

| オオクニヌシノミコト | ||

| ツクヨミノミコト | ||

| Buenas dias Bunenas tardes Buenas noches Hola |

英語 | スペイン語 |

| スペイン語 | ||

| イタリア語 | ||

| ロシア語 | ||

| なむ ぞ こそ や |

係り結び | 係り結び |

| ナ行変格活用 | ||

| ラ行変格活用 | ||

| ナリ活用 | ||

| いまそかり あり をり はべり |

係り結び | ラ行変格活用 |

| ナ行変格活用 | ||

| ラ行変格活用 | ||

| ナリ活用 | ||

| ギリシャ神話 クレタ王ミノスの娘 ダイダロスの迷宮を脱出 困難を脱出するときの導き役 |

メドゥーサの首 | アリアドネの糸 |

| シシュフォスの岩 | ||

| ダモクレスの剣 | ||

| アリアドネの糸 | ||

| 季節を表す単語 hiver automne printemps |

スペイン語 | フランス語 |

| フランス語 | ||

| オランダ語 | ||

| イタリア語 | ||

| 季節を表す単語 primavera inverno estate |

スペイン語 | イタリア語 |

| フランス語 | ||

| オランダ語 | ||

| イタリア語 | ||

| mars novembre avril juillet |

ノルウェー語 | フランス語 |

| スペイン語 | ||

| オランダ語 | ||

| フランス語 | ||

| イタリア・トスカナ地方の方言 天国・煉獄・地獄が舞台 ベアトリーチェが登場 ダンテの代表作 |

新生 | 神曲 |

| 牧歌 | ||

| 神曲 | ||

| 抒情詩集 | ||

| 1511年頃に完成 女神モリア 哲学者や聖職者を批判 エラスムスの代表作 |

新生 | 愚神礼讃 |

| 愚神礼讃 | ||

| 神曲 | ||

| 抒情詩集 | ||

| 1596年頃に刊行 全12巻の予定が6巻のみ刊行 アーサー王 エドモンド・スペンサーの代表作 |

神仙女王 | 神仙女王 |

| 愚神礼讃 | ||

| 神曲 | ||

| 抒情詩集 | ||

| 自立語 活用しない 単独では主語になれない 連用修飾語になれる |

副詞 | 副詞 |

| 助動詞 | ||

| 形容詞 | ||

| 動詞 | ||

| 五段活用動詞は当てはまらない 上一段活用動詞は当てはまる 下一段活用動詞も当てはまる 「見れる」「食べれる」 |

ら抜き言葉 | ら抜き言葉 |

| とか弁 | ||

| ほう弁 | ||

| れ足す言葉 | ||

| 西日本を中心に流行 変格活用動詞は当てはまらない 可能を表す言葉に使用 「読めれる」「飲めれる」 |

ら抜き言葉 | れ足す言葉 |

| とか弁 | ||

| ほう弁 | ||

| れ足す言葉 | ||

| 旧約聖書の登場人物 土を耕す者 人類最初の殺人者 アダムとイブの長男 |

イブ | カイン |

| ノア | ||

| カイン | ||

| アベル | ||

| 旧約聖書の登場人物 羊を飼う者 兄に殺される アダムとイブの次男 |

イブ | アベル |

| ノア | ||

| カイン | ||

| アベル | ||

| 万○ 新○ ○雨 嫩○ |

赤 | 緑 |

| 黄 | ||

| 緑 | ||

| 青 | ||

| ○甌無欠 ○城鉄壁 ○枝玉葉 ○科玉条 |

金 | 金 |

| 紫 | ||

| 白 | ||

| 青 | ||

| エウパラモスとアルキッペの子 「工芸者」を意味する名前 クノッソス宮殿の迷宮を建設 息子のイカロスは墜落死 |

ラオコーン | ダイダロス |

| クロノス | ||

| ダイダロス | ||

| ヒュアキントス | ||

| 笑面○叉 ○雨対牀 秉燭○遊 ○郎自大 |

昼 | 夜 |

| 暮 | ||

| 夜 | ||

| 夕 | ||

| 縦○○ 相○○ ○○心地 勝ち名○○ |

引き | 乗り |

| 押し | ||

| 乗り | ||

| 切り | ||

| 令狸執○ 城狐社○ 首○両端 猫○同眠 |

鼠 | 鼠 |

| 虎 | ||

| 馬 | ||

| 蛇 | ||

| 猛○伏草 為○傅翼 燕頷○頸 暴○馮河 |

蛇 | 虎 |

| 馬 | ||

| 虎 | ||

| 牛 | ||

| 独語で「オープストガルテン」 スペイン語で「ウエルト」 フランス語で「ヴェルジュ」 英語で「オーチャード」 |

植物園 | 果樹園 |

| 果樹園 | ||

| 動物園 | ||

| 梅園 | ||

| 売れ○ ○が出る ○が付く 揚げ○を取る |

足 | 足 |

| 肩 | ||

| 腕 | ||

| 腹 | ||

| 邑○群吠 陶○瓦鶏 驢鳴○吠 ○馬之労 |

龍 | 犬 |

| 鶴 | ||

| 犬 | ||

| 兎 | ||

| 嫁○随○ 斗酒隻○ ○鳴狗盗 ○口牛後 |

牛 | 鶏 |

| 馬 | ||

| 犬 | ||

| 鶏 | ||

| 蜀○日に吠ゆ 煩悩の○は追えども去らず ○に論語 ○の川端歩き |

牛 | 犬 |

| 馬 | ||

| 犬 | ||

| 狐 | ||

| ○奏 盈○ 臨○ ○夜 |

金 | 月 |

| 夢 | ||

| 神 | ||

| 月 | ||

| エジプト神話の神 死者の審判で天秤にかける孫 妻はインプト 犬の頭を持つ |

アヌビス | アヌビス |

| バステト | ||

| オシリス | ||

| ラー | ||

| ハヤブサの頭を持つ バステトの父 アメンやホルスと習合 エジプト神話の太陽神 |

アヌビス | ラー |

| バステト | ||

| オシリス | ||

| ラー | ||

| 作文○上 韋編○絶 益者○友 冷汗○斗 |

四 | 三 |

| 一 | ||

| 九 | ||

| 三 | ||

| ○の頬冠 ○の目借り時 ○の行列 ○の面に水 |

蜂 | 蛙 |

| 蛙 | ||

| 蟻 | ||

| 魚 | ||

| ローマ神話の神様 カピトリヌスの丘 ギリシャ神話ではアテナ フクロウは夜飛ぶ |

プルートー | ミネルバ |

| マーキュリー | ||

| ミネルバ | ||

| ダイアナ | ||

| ○狩獲麟 隻履○帰 ○施捧心 ○方浄土 |

南 | 西 |

| 北 | ||

| 西 | ||

| 東 | ||

| ○兵急接 ○褐穿結 ○慮軽率 軽薄○小 |

重 | 短 |

| 明 | ||

| 軽 | ||

| 短 | ||

| ○裘肥馬 群○折軸 ○裘肥馬 ○佻浮薄 |

重 | 軽 |

| 明 | ||

| 軽 | ||

| 短 | ||

| 深溝○塁 置酒○会 有智○才 ○論卓説 |

高 | 高 |

| 長 | ||

| 重 | ||

| 明 | ||

| ○を指して馬となす ○を追う者は山を見ず 夢野の○ 中原に○を逐う |

鹿 | 鹿 |

| 猪 | ||

| 兎 | ||

| 象 | ||

| ○武者 ○見て矢を引く 山より大きな○は出ぬ ○も七代目には豕になる |

鹿 | 猪 |

| 猪 | ||

| 兎 | ||

| 象 | ||

| 舐犢之○ ○屋及烏 敬天○人 ○別離苦 |

夢 | 愛 |

| 死 | ||

| 愛 | ||

| 離 | ||

| 舎人 宿直 黄蜀葵 鶏冠 |

「け」から始まる読み | 「と」から始まる読み |

| 「く」から始まる読み | ||

| 「と」から始まる読み | ||

| 「い」から始まる読み | ||

| 余波 等閑 瞿麦 就中 |

「お」から始まる読み | 「な」から始まる読み |

| 「あ」から始まる読み | ||

| 「す」から始まる読み | ||

| 「な」から始まる読み | ||

| 好 送 罪 答 |

指事文字 | 会意文字 |

| 仮借文字 | ||

| 会意文字 | ||

| 象形文字 | ||

| 白首○面 赤手○拳 天○海濶 色即是○ |

山 | 空 |

| 月 | ||

| 空 | ||

| 氷 | ||

| ○○からも立ち序 箱根知らずの○○話 ○○の敵を長崎で討つ ○○っ子は五月の鯉の吹き流し |

伊勢 | 江戸 |

| 江戸 | ||

| 大阪 | ||

| 出雲 | ||

| 口では○○の城も建つ 江戸は八百八町○○は八百八橋 京の夢○○の夢 京の着倒れ○○の食い倒れ |

伊勢 | 大阪 |

| 江戸 | ||

| 大阪 | ||

| 出雲 | ||

| ファテープル・シークリー カジュラーホー遺跡 ハンピの建造物群 アジャンター石窟群 |

カンボジア | インド |

| インド | ||

| インドネシア | ||

| ウズベキスタン | ||

| 『龍馬伝』で真木よう子が演じた 寺田屋に奉公する 坂本龍馬と結婚 晩年は横須賀で酒びたりの生活に |

千葉佐那子 | 楢崎龍 |

| 平井加尾 | ||

| お元 | ||

| 楢崎龍 | ||

| 18世紀フランスの哲学者 百科全書派 著書『社会契約論』『エミール』 『むすんでひらいて』を作曲 |

アンリ・ベルクソン | ジャン=ジャック・ルソー |

| ロラン・バルト | ||

| ヴァルター・ベンヤミン | ||

| ジャン=ジャック・ルソー | ||

| 1600年に豊後に到着 オランダ船 ヤン・ヨーステン ウィリアム・アダムス |

ノルマントン号 | リーフデ号 |

| リーフデ号 | ||

| ビーグル号 | ||

| モリソン号 | ||

| ○○と焼き味噌 ○○履いて首っ丈 ○○も仏も同じ木のきれ ○○を預ける |

木靴 | 下駄 |

| 脚絆 | ||

| 足袋 | ||

| 下駄 | ||

| 作家の言葉 ヴェルレーヌの詩集にある一節 太宰治が引用 格闘家・前田日明がさらに引用 |

生まれ出ずる悩み | 選ばれし者の恍惚と不安 |

| 人生は一箱のマッチに似ている | ||

| 則天去私 | ||

| 選ばれし者の恍惚と不安 | ||

| 1455年に西郷氏が築城 別名は「籠城」 徳川家康が生まれた場所 愛知県にあった城 |

清州城 | 岡崎城 |

| 岩村城 | ||

| 長篠城 | ||

| 岡崎城 | ||

| ロシアの来日使節 大黒屋光太夫らと同行 エカテリーナ2世の親書を携える 根室に来航 |

プチャーチン | ラクスマン |

| レザノフ | ||

| ラクスマン | ||

| フヴォストフ | ||

| 江戸時代の探検家 伊能忠敬に測量技術を学ぶ 樺太が島であることを確認 タタール海峡の日本名 |

近藤重蔵 | 間宮林蔵 |

| 間宮林蔵 | ||

| 松浦武四郎 | ||

| 最上徳内 | ||

| 細川忠興が改築 戦国末期に毛利氏が築城 福岡県にあった城 幕末の長州征伐で落城 |

小倉城 | 小倉城 |

| 飫肥城 | ||

| 福岡城 | ||

| 名護屋城 | ||

| 新選組の隊士 三番隊組長や撃剣師範を務める 藤田五郎に改名して警察官に 西南戦争では西郷軍と戦う |

沖田総司 | 斎藤一 |

| 斎藤一 | ||

| 近藤勇 | ||

| 藤堂平助 | ||

| 鎌倉末期から南北朝時代の武将 「建武の新政」では武者所の長 分倍河原の戦い 稲村ヶ崎に黄金の太刀を投ずる |

鹿島高徳 | 新田義貞 |

| 畠山義就 | ||

| 斯波高経 | ||

| 新田義貞 | ||

| 2曲1双の屏風 尾形光琳による模写も有名 一面に金箔が張ってある 作者は俵屋宗達 |

富岳三十六景 | 風神雷神図屏風 |

| 風神雷神図屏風 | ||

| 鳥獣戯画 | ||

| 蒙古襲来絵詞 | ||

| クレオパトラの針 ギリシャ語で「焼串」 パリのコンコルド広場 古代エジプトの記念碑 |

オベリスク | オベリスク |

| ピラミッド | ||

| ジッグラト | ||

| メンヒル | ||

| 本名は「茂次郎」 岡山県生まれの画家・詩人 明治から大正にかけ美人画で人気 流行歌『宵待草』の作詞 |

菱川師宣 | 竹久夢二 |

| 萩原翔太郎 | ||

| 竹久夢二 | ||

| 高村光太郎 | ||

| 幕末の儒学者 安政の大獄で処刑 勤王の志士として活躍 父は山陽 |

所郁太郎 | 頼三樹三郎 |

| 頼三樹三郎 | ||

| 梅田雲浜 | ||

| 小林虎三郎 | ||

| 広津和郎と中村光夫の論争 太陽のせいで殺人を犯す 主人公はムルソー アルベール・カミュの小説 |

異邦人 | 異邦人 |

| ジャン・クリストフ | ||

| 嘔吐 | ||

| 危険な関係 | ||

| 野田城の戦い 大ていは地に任せて~ 病状が悪化して撤退 現在の長野県で病死 |

豊臣秀吉の最後 | 武田信玄の最後 |

| 今川義元の最後 | ||

| 織田信長の最後 | ||

| 武田信玄の最後 | ||

| 白い魔女 カスピアン王 ペペンシー家の4きょうだい 不思議なライオン・アスラン |

ピノキオ | ナルニア国物語 |

| 不思議の国のアリス | ||

| ジャングル・ブック | ||

| ナルニア国物語 | ||

| 致良知(ちりょうち) 近江聖人 その名は屋敷内の老木から 日本陽明学の始祖 |

熊沢蕃山 | 中江藤樹 |

| 中江藤樹 | ||

| 山鹿素行 | ||

| 荻生徂徠 | ||

| ○で掘って鍬で埋める 細くても○は呑めぬ 棒ほど願って○ほど叶う ○のむしろ |

刃 | 針 |

| 箸 | ||

| 筆 | ||

| 針 | ||

| 聖書の中の言葉 新約聖書・使徒言行録 絵画のモチーフにも パウロが回心してキリスト教徒に |

死に至る病 | 目から鱗が落ちる |

| 目から鱗が落ちる | ||

| 狭き門より入れ | ||

| 汝の隣人を愛せよ | ||

| 大のサッカーファン 愛称は「鉄のお嬢さん」 キリスト教民主同盟に所属 ドイツ初の女性首相 |

アンゲラ・メルケル | アンゲラ・メルケル |

| マーガレット・サッチャー | ||

| タンス・チルレル | ||

| エディット・クレッソン | ||

| 日本蔑視の発言を連発 社会党の政治家 元シャテルロー市長 フランス初の女性首相 |

アンゲラ・メルケル | エディット・クレッソン |

| マーガレット・サッチャー | ||

| タンス・チルレル | ||

| エディット・クレッソン | ||

| 265年に成立 420年に滅亡 都は洛陽 魏の司馬炎が建国 |

魏 | 普 |

| 後漢 | ||

| 普 | ||

| 蜀 | ||

| 奈良時代の僧 最初の日本全図に名前を残す 生きながら「菩薩」と呼ばれる 日本最初の「大僧正」の位 |

行基 | 行基 |

| 空也 | ||

| 源信 | ||

| 日親 | ||

| 1945年7月17日~8月2日 ツェツィーリエンホーフ宮殿 米・英・ソの首脳が出席 戦後処理と日本の終戦について |

ポツダム会談 | ポツダム会談 |

| カイロ会談 | ||

| カサブランカ会談 | ||

| ヤルタ会談 | ||

| ギリシャ語で「プシュケ」 イタリア語で「アニマ」 ドイツ語で「ゼーレ」 英語で「ソウル」 |

愛 | 魂 |

| 力 | ||

| 夢 | ||

| 魂 | ||

| 戦国時代の合戦 舞台は三河国 織田・徳川連合軍と武田軍の戦い 鉄砲隊が大活躍 |

桶狭間の戦い | 長篠の戦い |

| 三方ヶ原の戦い | ||

| 長篠の戦い | ||

| 姉川の戦い | ||

| 都はプルシャプラ 中国では「貴霜朝」 ガンダーラ美術 カニシカ王 |

ヴァルダナ朝 | クシャーナ朝 |

| マウリヤ朝 | ||

| クシャーナ朝 | ||

| グプタ朝 | ||

| 詩集『酔いどれ船』 詩集『イリュミナシオン』 詩集『地獄の季節』 早熟の天才 |

ポール・エリュアール | アルチュール・ランボー |

| ルイ・アラゴン | ||

| アルチュール・ランボー | ||

| アンドレ・ブルトン | ||

| 江戸時代の藩校 1868年の弘道館戦争 総合大学にたとえられる 徳川斉昭が創設 |

彦根藩の弘道館 | 水戸藩の弘道館 |

| 佐賀藩の弘道館 | ||

| 備後福山藩の弘道館 | ||

| 水戸藩の弘道館 | ||

| 諸子百家のひとつ 竹林の七賢が有名 「無為自然」を説く 老荘思想 |

墨家 | 道家 |

| 法家 | ||

| 道家 | ||

| 名家 | ||

| バラの棘で負った傷が元で死去 ドイツの詩人 ドゥイノの悲歌 マルテの手記 |

リルケ | リルケ |

| ヘルダーリン | ||

| カフカ | ||

| ハウプトマン | ||

| 車胤 孫康 受験情報誌のタイトル 苦学して大成すること |

風樹の嘆 | 蛍雪の功 |

| 累卵の危 | ||

| 蛍雪の功 | ||

| 嚢中の錐 | ||

| 森川許六 向井去来 榎本其角 服部嵐雪 |

孔門の十哲 | 蕉門の十哲 |

| 金門の十哲 | ||

| 木門の十哲 | ||

| 蕉門の十哲 | ||

| ホメロス作『イリアス』の主人公 ステュクス川に侵される 亀に追いつけない 人間のかかとの「腱」に名を残す |

ヘラクレス | アキレウス |

| ケンタウロス | ||

| アキレウス | ||

| オイディプス | ||

| 「3B政策」の都市のひとつ 東ローマ帝国の首都 コンスタンティノープルに改名 現在のイスタンブール |

ビザンチウム | ビザンチウム |

| ベルリン | ||

| ブダペスト | ||

| ベオグラード | ||

| イスラム国家 アウラングゼーブのとき最大領土 初代皇帝はバーブル 首都はアグラ |

ムガル帝国 | ムガル帝国 |

| オスマン帝国 | ||

| ビザンツ帝国 | ||

| 神聖ローマ帝国 | ||

| 群馬県にあった城 上杉謙信の関東攻略の拠点 御館の乱後、北条氏の手に 真田氏の拠点 |

箕輪城 | 沼田城 |

| 沼田城 | ||

| 鉢形城 | ||

| 川越城 | ||

| 18世紀のロシア皇帝 ピョートル3世の妃 エルミタージュ美術館 ポーランド分割 |

エカテリーナ2世 | エカテリーナ2世 |

| エカテリーナ1世 | ||

| ピョートル1世 | ||

| イワン4世 | ||

| 上杉謙信に仕えた四天王の一人 朝廷との折衝役を担当 川中島の戦いで謙信を救出 娘婿の兼続は大河ドラマの主人公 |

柿崎景家 | 直江景綱 |

| 甘粕景持 | ||

| 直江景綱 | ||

| 宇佐美定満 | ||

| アメリカの戦艦 1898年にハバナ湾で爆沈 沈没時、日本人も8人乗船 米西戦争のきっかけ |

ミズーリ号 | メイン号 |

| ポチョムキン号 | ||

| メイン号 | ||

| ミシシッピ号 | ||

| 1945年8月に組閣 「一億総懺悔」を提唱 終戦処理内閣を組織 皇族出身 |

幣原喜重郎 | 東久邇宮稔彦 |

| 鈴木貫太郎 | ||

| 吉田茂 | ||

| 東久邇宮稔彦 | ||

| 拓殖大学を創立 第2代台湾総督 首相在職日数は歴代2位の2886日 西園寺公望と交代で首相を務める |

加藤高明 | 桂太郎 |

| 清浦奎吾 | ||

| 高橋是清 | ||

| 桂太郎 | ||

| 現在のメキシコに栄えた ケツァルコアトル 首都はテノチティトラン スペイン人コルテスに滅ぼされる |

アステカ文明 | アステカ文明 |

| テオティワカン文明 | ||

| オルメカ文明 | ||

| インカ文明 | ||

| 西暦234年におこる 魏と蜀の戦い 現在の陝西省が舞台 諸葛亮の死により蜀が撤退 |

長坂の戦い | 五丈原の戦い |

| 官渡の戦い | ||

| 街亭の戦い | ||

| 五丈原の戦い | ||

| 「第三の新人」の作家 『白い人』で芥川賞受賞 『沈黙』『海と毒薬』 別名は「狐狸庵山人」 |

遠藤周作 | 遠藤周作 |

| 安岡章太郎 | ||

| 庄野潤三 | ||

| 吉行淳之介 | ||

| 「美濃三人衆」の一人 武田勝頼と内通した罪で追放 竹中半兵衛と稲葉山城を占拠 稲葉一鉄との戦いで自害 |

安藤守就 | 安藤守就 |

| 氏家ト全 | ||

| 堀尾吉晴 | ||

| 生駒親正 | ||

| 中国の古代王朝 紀元前16~11世紀 湯王が夏を滅ぼして創始 周の武王に滅ぼされる |

魏 | 殷 |

| 周 | ||

| 殷 | ||

| 楚 | ||

| ファン・ボイ・チャウ ベトナム 日本への留学 読みは「ドンズー」 |

西遊運動 | 東遊運動 |

| 北東遊運動 | ||

| 南遊運動 | ||

| 東遊運動 | ||

| わずか2歳で皇帝に即位 清の第12代皇帝 1934年に満州国皇帝となる 映画『ラストエンペラー』 |

乾隆帝 | 宣統帝 |

| 同治帝 | ||

| 康熙帝 | ||

| 宣統帝 | ||

| サイクス・ピコ協定 フサイン・マクマホン協定 バルフォア宣言 シオニズム運動 |

カシミール問題 | パレスティナ問題 |

| パレスティナ問題 | ||

| ポーランド問題 | ||

| チェチェン問題 | ||

| 天気を表す言葉 篠を突く 車軸を流す 馬の背を分ける |

雨 | 大雨 |

| 大雨 | ||

| 日照り | ||

| 雷 | ||

| 天気を表す言葉 青女 立花 風花 |

大雨 | 雪 |

| 雷 | ||

| 雪 | ||

| 日照り | ||

| 11歳で将軍に あだ名は「左様せい様」 保科正之を重用 江戸幕府の第4代将軍 |

徳川家綱 | 徳川家綱 |

| 徳川吉宗 | ||

| 徳川家光 | ||

| 徳川秀忠 | ||

| 雍正帝 乾隆帝 康熙帝 宣統帝 |

明 | 清 |

| 宋 | ||

| 唐 | ||

| 清 | ||

| 紀元前3000年頃メネス王が統一 アマルナ美術が発達 古・中・新の3王国 都はメンフィスにテーベ |

アッシリア | エジプト |

| エジプト | ||

| メソポタミア | ||

| バビロニア | ||

| 神田明神に祀られている 別名「相馬小次郎」 承平の乱を起こす 関東を制圧し「新皇」を自称 |

平貞盛 | 平将門 |

| 平将門 | ||

| 平敦盛 | ||

| 平時忠 | ||

| 平安時代の武将 能や幸若舞の題材 笛の名手 一ノ谷の戦いで戦死 |

平貞盛 | 平敦盛 |

| 平将門 | ||

| 平敦盛 | ||

| 平時忠 | ||

| 家景 貞景 教景 義景 |

朝倉氏 | 朝倉氏 |

| 小田原北条氏 | ||

| 六角氏 | ||

| 真田氏 | ||

| ○○は器ならず ○○は和して同ぜず ○○、豹変する ○○、危うきに近寄らず |

孟子 | 君子 |

| 荀子 | ||

| 君子 | ||

| 孔子 | ||

| 日本の黒い霧 或る「小倉日記」伝 ゼロの焦点 『点と線』『砂の器』 |

松本清張 | 松本清張 |

| 大江健三郎 | ||

| 吉行淳之介 | ||

| 谷崎潤一郎 | ||

| 1916年から雑誌「文明」に連載 主人公は駒代 花柳界を描いた作品 作者は永井荷風 |

お目出たき人 | 腕くらべ |

| 腕くらべ | ||

| 或る女 | ||

| 義血侠血 | ||

| サットン・フー スカラ・ブレイ リング・オブ・ブロッガー ストーンヘンジ |

イギリス | イギリス |

| スペイン | ||

| ギリシャ | ||

| フランス | ||

| 四書のひとつ もともとは『礼記』の一遍 朱熹の注釈書 四書の最後に位置付けられる |

論語 | 中庸 |

| 孟子 | ||

| 中庸 | ||

| 大学 | ||

| 1985年に上海市長に就任 趙紫陽の後任として党総書記に 反日教育を推進し謝罪を要求 1993年に中国国家主席に就任 |

トウ小平 | 江沢民 |

| 華国鋒 | ||

| 江沢民 | ||

| 劉少奇 | ||

| 紫電清○ 露往○来 秋○三尺 秋○烈日 |

霜 | 霜 |

| 雷 | ||

| 雨 | ||

| 雪 | ||

| 米西戦争の講和条約 七年戦争の講和条約 クリミア戦争の講和条約 アメリカ独立戦争の講和条約 |

パリ条約 | パリ条約 |

| ジュネーブ条約 | ||

| ロンドン条約 | ||

| ローザンヌ条約 | ||

| 大江時広が築城 直江兼続が城主に 伊達政宗が生まれた城 山形県にあった城 |

小峰城 | 米沢城 |

| 弘前城 | ||

| 二本松城 | ||

| 米沢城 | ||

| 別名は「虎伏城」 山名持豊が築城 兵庫県朝来市に城跡 日本のマチュピチュ |

太田城 | 竹田城 |

| 竹田城 | ||

| 三木城 | ||

| 御着城 | ||

| ○才六 ○を以て馬を相す ○を吹いて疵を求む ○筋ほども疑わない |

爪 | 毛 |

| 口 | ||

| 毛 | ||

| 耳 | ||

| スペインの画家 1808年5月3日 カルロス4世の家族 『着衣のマハ』『裸のマハ』 |

ベラスケス | ゴヤ |

| エル・グレコ | ||

| ゴヤ | ||

| ムリリョ | ||

| オルガス伯の埋葬 聖衣剥奪 トレド風景 「ギリシャ人」という意味 |

ベラスケス | エル・グレコ |

| エル・グレコ | ||

| ゴヤ | ||

| ムリリョ | ||

| 夏目漱石の後期三部作のひとつ 先生と私 両親と私 先生と遺書 |

三四郎 | こころ |

| こころ | ||

| それから | ||

| 草枕 | ||

| 猿が髭揉む ○に烏帽子 ○舞腰 ○の尻笑い |

狼 | 猿 |

| 猪 | ||

| 猿 | ||

| 鼠 | ||

| 室町幕府第6代将軍 永享の乱で足利持氏を討伐 くじ引きで将軍に 赤松満祐に暗殺される |

足利義教 | 足利義教 |

| 足利義量 | ||

| 足利義政 | ||

| 足利義満 | ||

| 源頼朝と平維盛の戦い 1180年の戦い 水鳥の羽音で平氏が敗走 現在の静岡県で発生 |

一ノ谷の戦い | 富士川の戦い |

| 富士川の戦い | ||

| 屋島の戦い | ||

| 墨俣川の戦い | ||

| ティルスの植民都市 フェニキア人が建設 ローマとのポエニ戦争 名将ハンニバル |

スパルタ | カルタゴ |

| ローマ | ||

| アテネ | ||

| カルタゴ | ||

| 轍鮒の○ 短兵○ 焦眉の○ 序破○ |

急 | 急 |

| 緩 | ||

| 時 | ||

| 曲 | ||

| 武田信玄 甲陽軍鑑 武田節 組織の中の人の結束を説いた言葉 |

心頭滅却すれば火もまた涼し | 人は城、人は石垣、人は堀 |

| 風林火山 | ||

| 人は城、人は石垣、人は堀 | ||

| 渋柿は渋柿として使え | ||

| ダロウェー○○ ボヴァリー○○ 武蔵野○○ 真珠○○ |

物語 | 夫人 |

| 紀行 | ||

| 日記 | ||

| 夫人 | ||

| 太平洋戦争末期に製造 墓地は山口県大津島 小説『出口のない海』 人間魚雷 |

震洋 | 回天 |

| 伏竜 | ||

| 回天 | ||

| 海龍 | ||

| ことばの由来になった動物 風が吹けば桶屋がもうかる 火中の栗を拾う ちょっかい |

イヌ | ネコ |

| キツネ | ||

| ネコ | ||

| ネズミ | ||

| ○花斉放 ○載無窮 ○川帰海 ○錬成鋼 |

千 | 百 |

| 万 | ||

| 百 | ||

| 十 | ||

| 父と子 ルージン ムムー 猟人日記 |

チェーホフ | ツルゲーネフ |

| トルストイ | ||

| ツルゲーネフ | ||

| マヤコフスキー | ||

| 本名は「菊池久徳」 天道浮世出星操 雷太郎強悪物語 『浮世風呂』『浮世床』 |

恋川春町 | 式亭三馬 |

| 滝沢馬琴 | ||

| 式亭三馬 | ||

| 十返舎一九 | ||

| 劉備の元で活躍した武将 漢中攻略戦で大活躍 字は「孟起」 父親は馬騰 |

黄忠 | 馬超 |

| 趙雲 | ||

| 馬超 | ||

| 張飛 | ||

| 江戸時代からは松平氏が城主 堀尾吉晴が築城 島根県にあった城 天守が国宝に指定 |

松江城 | 松江城 |

| 津和野城 | ||

| 備中高松城 | ||

| 月山富田城 | ||

| 仏教を厚く保護 デリーにある錆びない鉄柱 マウリヤ朝の第3代の王 漢字では「阿育王」 |

チャンドラグプタ2世 | アショーカ王 |

| アショーカ王 | ||

| カニシカ王 | ||

| ハルシャ・ヴァルダナ |

| 原田克吉の指揮 戸ノ口原の合戦 燃え盛る鶴ヶ城 飯盛山で自刃 |

A

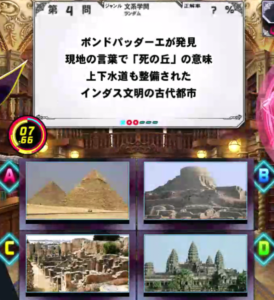

| ボンドパッダーエが発見 現地の言葉で「死の丘」の意味 上下水道も整備された インダス文明の古代都市 |

B

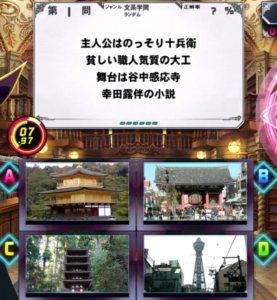

| 主人公はのっそり十兵衛 貧しい職人気質の大工 舞台は谷中感応寺 幸田露伴の小説 |

C

| 次の画像から連想される小説で知られる文豪は? |

D

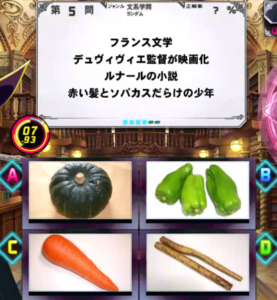

| フランス文学 デュヴィヴィエ監督が映画化 ルナールの小説 赤い髪とソバカスだらけの少年 |

C

| 僕って何? 人生劇場 高田馬場ラブソング 青春の門 |

B

なぜかカクテルの問題が1つありますね。

とても文系とは思えないですし、

ライフスタイルの連想☆3に同じ問題があるので

こちらは削除していいと思います。

自分で誤操作して気付かないままだったのでしょうか。

なぜ文系にあるのか自分にもわかりませんが

こちら削除しました。