| 理科の実験で使用したガスバーナーの火を消す時は最初にガスの元栓を閉める | × |

| アンモニアを集めるときにもっとも適した方法は上方置換である | ○ |

| アンモニアを集めるときにもっとも適した方法は下方置換である | × |

| 音速の単位「マッハ」はマッハさんにちなんだ名前である | ○ |

| 水の中に棒を入れた時に棒は実際より長く見える | × |

| 2種類以上の元素が結合してできた物質を化合物という | ○ |

| 2種類以上の元素が結合してできた物質を混合物という | × |

| 元素の周期表に考案したメンデレーエフにちなんだ名前の元素がある | ○ |

| 2ケタの素数で最も大きな数字は97である | ○ |

| 「純金」とは24カラットである | ○ |

| 「純金」とは12カラットである | × |

| 光の三原色を三つとも重ねると白になる | ○ |

| 光の三原色を三つとも重ねると黒になる | × |

| 「海水1リットル」と「鉄1kg」で、重いのは「海水1リットル」の方である | ○ |

| 「海水1リットル」と「鉄1kg」で、重いのは「鉄1kg」の方である | × |

| 上皿てんびんで重さを量る時に分銅は重いものから順に乗せ、軽いものから順におろす | ○ |

| 上皿てんびんで重さを量る時に分銅は軽いものから順に乗せ、重いものから順におろす | × |

| 銅粉をステンレス皿に入れて加熱した時、加熱後の全体の質量は、加熱前に比べて増加する | ○ |

| 銅粉をステンレス皿に入れて加熱した時、加熱後の全体の質量は、加熱前に比べて減少する | × |

| ガラス製のコップに水を入れて縁を叩いた時に水の量が多くなるほど低い音が出るようになる | ○ |

| ガラス製のコップに水を入れて縁を叩いた時に水の量が多くなるほど高い音が出るようになる | × |

| 氷が溶けて水になると体積は減る | ○ |

| 氷が溶けて水になると体積は増える | × |

| 水が氷になると体積は増える | ○ |

| 水が氷になると体積は減る | × |

| 水素は空気より軽い | ○ |

| 水素は空気より重い | × |

| 避雷針を発明したのはフランクリンである | ○ |

| 避雷針を発明したのはルーズベルトである | × |

| 弦楽器で、同じ太さ・材質で、長さが異なる2本の弦を同じ強さで張った場合には短い弦の方が高い音がでる | ○ |

| 弦楽器で、同じ太さ・材質で、長さが異なる2本の弦を同じ強さで張った場合には長い弦の方が高い音がでる | × |

| 弦楽器で、同じ長さ・材質で、太さが異なる2本の弦を同じ強さで張った場合には細い弦の方が高い音が出る | ○ |

| 弦楽器で、同じ長さ・材質で、太さが異なる2本の弦を同じ強さで張った場合には太い弦の方が高い音が出る | × |

| アルファベット1文字で表す元素記号は10個以上ある | ○ |

| 酸性の水溶液とアルカリ性の水溶液を混ぜて中和反応が起きた際に、混合液の温度は上がる | ○ |

| 酸性の水溶液とアルカリ性の水溶液を混ぜて中和反応が起きた際に、混合液の温度は下がる | × |

| 空気抵抗を考慮しないとすると野球のボールと卓球のボールを同じ高さから落とした場合には野球のボールが先に地面につく | × |

| タバコに含まれる「ニコチン」の名前の由来は「ニコチャン」という王様である | × |

| 理科の実験で液体を加熱する時に「沸騰石」を入れるのは液体をゆるやかに沸騰させるためである | ○ |

| 理科の実験で液体を加熱する時に「沸騰石」を入れるのは液体をできるだけ早く沸騰させるためである | × |

| 気圧が変わっても水の沸点は変わらない | × |

| 海で浮かんだ物なら湖でも必ず浮かぶ | × |

| すべての金属元素は常温では固体である | × |

| 一般に老眼鏡に使われるのは凸レンズである | ○ |

| 一般に老眼鏡に使われるのは凹レンズである | × |

| 底円の半径と高さが等しい円錐と円柱では円柱の方が体積が大きい | ○ |

| 底円の半径と高さが等しい円錐と円柱では円錐の方が体積が大きい | × |

| 華氏温度の華氏とはケルビン卿のことである | × |

| フェノールフタレイン溶液を赤紫色にする液体はアルカリ性である | ○ |

| フェノールフタレイン溶液を赤紫色にする液体は酸性である | × |

| 1辺10センチメートルの正方形と半径10センチメートルの円では半径10センチメートルの円の方が面積が大きい | ○ |

| 1辺10センチメートルの正方形と半径10センチメートルの円では1辺10センチメートルの正方形の方が面積が大きい | × |

| 1辺10センチメートルの正方形と直径10センチメートルの円では1辺10センチメートルの正方形の方が面積が大きい | ○ |

| 1辺10センチメートルの正方形と直径10センチメートルの円では直径10センチメートルの円の方が面積が大きい | × |

| 丸底フラスコと三角フラスコ。熱や圧力の変化に強く割れにくいのは丸底フラスコの方である | ○ |

| 丸底フラスコと三角フラスコ。熱や圧力の変化に強く割れにくいのは三角フラスコの方である | × |

| 水溶液の体積は溶けているものの体積と水の体積との和に等しい | × |

| すべての元素記号には大文字のアルファベットが使われている | ○ |

| 飛行機を発明したライト兄弟で初飛行を遂げたのは弟の方である | ○ |

| 飛行機を発明したライト兄弟で初飛行を遂げたのは兄の方である | × |

| レントゲンが発見したX線の「X」とは「分からないもの」という意味である | ○ |

| 計算式「1+2+3×0」の答えは3である | ○ |

| 計算式「1+2+3×0」の答えは0である | × |

| 理科の実験などでアルコールランプに火をつけるときはマッチを横から近づける | ○ |

| 理科の実験などでアルコールランプに火をつけるときはマッチを上から近づける | × |

| もっとも小さい素数は2である | ○ |

| もっとも小さい素数は1である | × |

| 原子番号100番以降の元素名はすべて「人名」が由来である | × |

| アルカリ乾電池を完全に使い切ると中性になる | × |

| 数学用語の「小数」を英語では「small number」という | × |

| 燃料などに利用される「ブタノール」はブタの油から作られている | × |

| 1+2+3と1×2×3の答えは同じである | ○ |

| 全ての気体は温度が上がると膨張する | ○ |

| 全ての気体は温度が上がると収縮する | × |

| 二酸化炭素は空気より重い | ○ |

| 二酸化炭素は空気より軽い | × |

| どんな多角形も最低1本は対角線が引ける | × |

| 電流は、電池の+極から-極へ向けて流れる | ○ |

| 電流は、電池の-極から+極へ向けて流れる | × |

| バンジージャンプにおいて体重の重い人と軽い人では重い人のほうがゴムがよく伸びる | ○ |

| バンジージャンプにおいて体重の重い人と軽い人では軽い人のほうがゴムがよく伸びる | × |

| 物を液体の中に沈めて重さを量ると、空気中で量った時より軽くなる | ○ |

| 華氏温度を表すアルファベットはFである | ○ |

| 華氏温度を表すアルファベットはKである | × |

| 全ての平行四辺形は円に内接する | × |

| 素数はすべて奇数である | × |

| 1キログラムと1デカグラム重いのは1キログラムである | ○ |

| 1キログラムと1デカグラム重いのは1デカグラムである | × |

| 二足歩行が可能な人形ロボット「ASIMO」を開発した自動車メーカーはホンダである | ○ |

| 二足歩行が可能な人形ロボット「ASIMO」を開発した自動車メーカーはトヨタである | × |

| 水は純粋なほど電流をよく通す | × |

| 金属はさびると重くなる | ○ |

| 円周率は分数で表すことができる | × |

| 電磁波の「X線」を発見したのはエジソンである | × |

| 1リットルは100ccのことである | × |

| 数学で、2本の直線が交わる点を「接点」という | × |

| ろうそくの炎で、最も温度が高い部分は芯の周辺である | × |

| 理科の実験道具には「三角フラスコ」もあれば「四角フラスコ」もある | × |

| 「仮分数」とは、約分する前の分数のことである | × |

| 数の単位で、1万の1万倍は1億である | ○ |

| 遠心力の大きさは回転速度が大きいほど大きくなる | ○ |

| 遠心力の大きさは回転速度が大きいほど小さくなる | × |

| 顕微鏡の倍率は接眼レンズの倍率と対物レンズの倍率を掛けたもので表される | ○ |

| 顕微鏡の倍率は接眼レンズの倍率と対物レンズの倍率を足したもので表される | × |

| ノーベル賞には数学賞もある | × |

| 円錐の面の数は2つである | ○ |

| 高地などの気圧が低い所では沸点は低くなる | ○ |

| 高地などの気圧が低い所では沸点は高くなる | × |

| オナラに火をつけると燃える | ○ |

| 空のハードディスクと、データが詰まったハードディスクの重さを測ると、データが詰まった方がほんの少しだけ重い | × |

| 90度のことを「直角」といいますが、180度のことを「平角」という | ○ |

| 梅干しの酸っぱさは、クエン酸によるものである | ○ |

| 12=2×2×3のように自然数を素数の積で表すことを素因数分解という | ○ |

| 12=2×2×3のように自然数を素数の積で表すことを因数分解という | × |

| 飲み物のアルミ缶とスチール缶。磁石にくっつくのはスチール缶である | ○ |

| 飲み物のアルミ缶とスチール缶。磁石にくっつくのはアルミ缶である | × |

| ポリフェノールはアルコールの一種である | × |

| ダイヤモンドは、炭素と酸素の化合物である | × |

| 2つの図形がぴったり同じ大きさと形であることを「相似」という | × |

| 目のレーシック治療とは角膜の中央部を薄くする手術である | ○ |

| 目のレーシック治療とは角膜の中央部を厚くする手術である | × |

| メタンは悪臭がする気体である | × |

| 「産医師異国ニ向コー」といえば円周率の覚え方である | ○ |

| 3分の1ヤードにあたる記号ftの長さの単位はフィートである | ○ |

| 三角関数で「余弦関数」とも呼ばれるのはコサインである | ○ |

| 三角関数で「余弦関数」とも呼ばれるのはコサキンである | × |

| マグネシウムはギリシャの地名マグニシアから命名された | ○ |

| 水が水蒸気になると体積は増える | ○ |

| 水が水蒸気になると体積は減る | × |

| 電池のうち一次電池は使い終えたら充電できない | ○ |

| 重さの単位にはトンがありますが力の単位にはニュートンがある | ○ |

| 有名な暗記法で「ヒトナミニオゴレヤ」と覚えるのはルート3である | ○ |

| 有名な暗記法で「ヒトナミニオゴレヤ」と覚えるのはルート2である | × |

| 平米(へいべい)は平方メートルの俗称である | ○ |

| 生石灰とは酸化カルシウムのことである | ○ |

| 太陽電池は、蛍光灯の光でも電気を起こすことができる | ○ |

| 縁起が悪い数字ともされる13は素数である | ○ |

| てこや浮力を研究したアルキメデスは古代ギリシャの学者である | ○ |

| てこや浮力を研究したアルキメデスは古代インカの学者である | × |

| ある空間に閉じ込められた水を押していくと押し返す力は大きくなっていく | × |

| ある空間に閉じ込められた空気を押していくと押し返す力は大きくなっていく | ○ |

| 「エラトステネスのふるい」とは、素数を発見する方法である | ○ |

| 「エラトステネスのふるい」とは、完全数を発見する方法である | × |

| 1gの羽毛と1kgの鉄を空気中で同じ高さから同時に落とすと同時に床につく | × |

| ひし形も台形も平行四辺形の一種である | × |

| 1は素数である | × |

| 十円玉をコップの水面に水平にそっと置くと浮く | × |

| 1円玉は水に浮く | ○ |

| 元素の一つベリリウムの元素記号はVである | × |

| テトラポッドのテトラとは「4」という意味である | ○ |

| タラバガニはヤドカリの仲間である | ○ |

| タラバガニはクモの仲間である | × |

| ヤツメウナギにはその名のとおり8つの目がある | × |

| 背びれに切れ込みがあり尻びれが平行四辺形のしているメダカはオスである | ○ |

| 背びれに切れ込みがあり尻びれが平行四辺形のしているメダカはメスである | × |

| 背びれに切れ込みがなく尾びれが長三角形をしているメダカはメスである | ○ |

| 背びれに切れ込みがなく尾びれが長三角形をしているメダカはオスである | × |

| 病院で医師が診療記録をつける「カルテ」はもともとドイツ語である | ○ |

| 病院で医師が診療記録をつける「カルテ」はもともとフランス語である | × |

| トノサマバッタのメスのことを特にオオオクバッタという | × |

| メンデルが遺伝の法則を発見した実験に使った植物はエンドウマメである | ○ |

| メンデルが遺伝の法則を発見した実験に使った植物はインゲンマメである | × |

| 植物において、根が吸収した水分を枝や葉に送る管は「道管」である | ○ |

| 植物において、根が吸収した水分を枝や葉に送る管は「師管」である | × |

| モンシロチョウの紋の色は黒である | ○ |

| モンシロチョウの紋の色は白である | × |

| 赤ちゃんの歯は普通、下の歯から生える | ○ |

| 赤ちゃんの歯は普通、上の歯から生える | × |

| 人間の細胞の構成で最も多い物質は水である | ○ |

| 人間の細胞の構成で最も多い物質はタンパク質である | × |

| 上空にあるオゾン層によって遮られているのは、生物にとって有害な紫外線である | ○ |

| 上空にあるオゾン層によって遮られているのは、生物にとって有害な赤外線である | × |

| クジラは海中でも呼吸ができる | × |

| ツキノワグマのツキの模様はおでこにある | × |

| コウテイペンギンのメスのことを、特に「ジョテイペンギン」という | × |

| 体長が1m以上もある世界最大のペンギンはコウテイペンギンである | ○ |

| 体長が1m以上もある世界最大のペンギンはテイオウペンギンである | × |

| アマミノクロウサギはイナバシロウサギの突然変異種である | × |

| 100℃の環境ではどんな生物も生きることはできない | × |

| 花の「コスモス」を漢字で書くと出てくる季節は「秋」である | ○ |

| 花の「コスモス」を漢字で書くと出てくる季節は「春」である | × |

| イヌやネコの牙は犬歯が発達したものである | ○ |

| イヌやネコの牙は門歯が発達したものである | × |

| 普通、ニワトリが卵を産むのは午前中である | ○ |

| 普通、ニワトリが卵を産むのは午後である | × |

| 入れ歯も時には虫歯になる | × |

| ヒマワリの原産地は日本である | × |

| サクラは被子植物である | ○ |

| サクラは裸子植物である | × |

| 植物のサツキはミドリ科である | × |

| セキセイインコの「セキセイ」は「背中が黄や青」ということにちなんだ名前である | ○ |

| 海の生物・ヒトデを漢字で書くと「海星」である | ○ |

| 海の生物・ヒトデを漢字で書くと「海月」である | × |

| 日本の鳥取砂丘には野生のラクダが生息している | × |

| 植物も動物と同じように一日中呼吸をしている | ○ |

| 人間の大腸と小腸では普通、小腸のほうが長い | ○ |

| 人間の大腸と小腸では普通、大腸のほうが長い | × |

| 人間の大腸は、小腸より短い | ○ |

| 人間の大腸は、小腸より長い | × |

| 人間の涙はアルカリ性である | ○ |

| 人間の涙は酸性である | × |

| 結核菌を発見した人物はコッホである | ○ |

| 結核菌を発見した人物はゴッホである | × |

| インゲンマメの種が発芽するときに「根」と「葉」では「根」が先に出てくる | ○ |

| インゲンマメの種が発芽するときに「根」と「葉」では「葉」が先に出てくる | × |

| 胃と小腸をつなぐ消化管は十二指腸である | ○ |

| 胃と小腸をつなぐ消化管は大腸である | × |

| ゾウの鼻には骨がない | ○ |

| アライグマは外来生物に指定されている | ○ |

| デンキウナギは実際に電気を起こす | ○ |

| 犬や猫も人間と同じように花粉症になる | ○ |

| 大人の歯の数は、子どもの歯の数のちょうど2倍である | × |

| ジュゴンの呼吸器は肺である | ○ |

| ジュゴンの呼吸器はえらである | × |

| 普通、モンシロチョウが卵を産み付けるのはキャベツなどのアブラナ科の植物の葉の裏である | ○ |

| 普通、モンシロチョウが卵を産み付けるのはカボチャなどのウリ科の植物の葉の裏である | × |

| 人間の体で、普通皮膚が最も厚いのはかかとである | ○ |

| 人間の体で、普通皮膚が最も厚いのはつま先である | × |

| 美しい羽を広げるクジャクはオスである | ○ |

| 美しい羽を広げるクジャクはメスである | × |

| よく似た名前の動物イモリとヤモリのうち爬虫類に属するのはイモリである | × |

| 病院で輸血や点滴するときに針は普通、静脈に刺す | ○ |

| 病院で輸血や点滴するときに針は普通、動脈に刺す | × |

| クモの足も昆虫と同じで6本である | × |

| サメの歯は何度折れても生え変わる | ○ |

| 血を吸う蚊はメスだけである | ○ |

| 血を吸う蚊はオスだけである | × |

| 人間の目で瞳は明るい時には小さくなる | ○ |

| 動物のナマケモノも汗をかく | ○ |

| ネコのひげには感覚が通っている | ○ |

| ペンギンの中には空を飛べるものもいる | × |

| 人体で最も硬い部分は歯である | ○ |

| 双子は、指紋の形も全く同じである | × |

| 「進化論」で知られるダーウィンは、イギリスの学者である | ○ |

| 「進化論」で知られるダーウィンは、フランスの学者である | × |

| パンダは笹しか食べられない | × |

| ニホンザルも、人間同様花粉症にかかることがある | ○ |

| 犬や猫も、人間同様花粉症にかかることがある | ○ |

| カンガルーのおっぱいは袋の中にある | ○ |

| カンガルーの赤ちゃんはお母さんのお腹の袋の中で生まれる | × |

| コアラにもカンガルーのようにお腹に袋がある | ○ |

| チューリップはユリ科の植物である | ○ |

| チューリップはアヤメ科の植物である | × |

| 虫歯の進行の度合いを表すアルファベットは「C」である | ○ |

| 虫歯の進行の度合いを表すアルファベットは「P」である | × |

| コウモリは鳥類に分類される | × |

| ホタルイカは、ホタルのように体が光る | ○ |

| ナメクジに砂糖をかけると塩をかけたときと同じように縮んでしまう | ○ |

| カタツムリはナメクジが進化したものである | × |

| カタツムリは貝の仲間である | ○ |

| カタツムリの殻の巻き方は全て右巻きである | × |

| アメンボの足の先には水に沈まないように細かい毛が生えている | ○ |

| 日本人の血液型をRh式でみるとそのほとんどはRhプラスである | ○ |

| 日本人の血液型をRh式でみるとそのほとんどはRhマイナスである | × |

| 地球上の動物の中でいびきをかくのはヒトだけである | × |

| 植物のドクダミの成分にはその名の通り毒がある | × |

| 植物の「ドクダミ」はほんの少し毒があるためその名がついた | × |

| 恐竜の名前によくつけられる「ザウルス」とはトカゲのことである | ○ |

| 恐竜の名前によくつけられる「ザウルス」とはヘビのことである | × |

| 血液の成分・白血球の色は無色である | ○ |

| 血液の成分・白血球の色は白色である | × |

| 我慢したオナラはゲップとして体外に出る | × |

| 恐竜のステゴサウルスは草食恐竜である | ○ |

| 恐竜のステゴサウルスは肉食恐竜である | × |

| 人間以外にも、年をとると白髪が生える動物がいる | ○ |

| ワニの口に輪ゴムをつけると口が開けられなくなる | ○ |

| 脱皮したてのカニの甲羅はやわらかい | ○ |

| ラクダは砂漠でも砂が入らないように鼻の穴を閉じられる | ○ |

| アワビは巻貝である | ○ |

| アシカとオットセイは体の大きさで区別する | × |

| 昆虫のテントウムシは空を飛ぶことができる | ○ |

| 髪の毛や爪の主成分はタンパク質である | ○ |

| オニヤンマ、ギンヤンマとはセミの種類である | × |

| レム睡眠とノンレム睡眠のうち夢をみる状態にあるのはレム睡眠である | ○ |

| 人間の「乳歯」と「永久歯」の本数は同じである | × |

| 赤血球と白血球のうち、細菌を殺す働きがあるのは赤血球である | × |

| 「心臓に毛が生える」などといいますが、実際に、心臓に毛が生えることもある | × |

| セミは成長の途中でさなぎになる | × |

| 足の指にも指紋がある | ○ |

| 「千鳥足」というように、チドリは実際にふらふらと歩く | ○ |

| 日本に白鳥が主に訪れる季節は夏である | × |

| 一度に卵を最も多く産む魚はマンボウである | ○ |

| イクラとスジコの親は同じ種類の魚である | ○ |

| 飛びながら交尾をするトンボもいる | ○ |

| つくしはアスパラガスの一種である | × |

| 牛と同じように、犬にも胃が4つある | × |

| 体力に自信があるなら2日連続で献血してもかまわない | × |

| ヒラタクワガタは平田さんが発見したことから名前がつけられた | × |

| 人間の食道に消化機能はない | ○ |

| 人の体の食道からも消化液が分泌される | × |

| モグラは太陽の光を浴びると死んでしまう | × |

| フラミンゴはその体の色から日本語で「ベニヅル」という | ○ |

| シロナガスクジラに次ぐ2番目に大きいクジラはクロナガスクジラである | × |

| シロナガスクジラに次いで大きいクジラはクロナガスクジラである | × |

| 「シオマネキ」はカニの一種である | ○ |

| 人間の染色体の数は男女で異なっている | × |

| 人間ドックの「ドック」は「ドクター」の略である | × |

| 「偏平足」とは、土踏まずがない足のことである | ○ |

| 口から出る唾液は消化液の一種である | ○ |

| 膝にある平たい骨のことを通称「ひざの皿」という | ○ |

| 魚にも血液型がある | ○ |

| カメもカメレオンも爬虫類の生き物である | ○ |

| 人間の筋肉には、「三角筋」もあれば「四角筋」もある | × |

| 2016年9月に国際自然保護連合が発表したレッドリストで「絶滅危惧種」の指定を解除されたのはジャイアントパンダである | ○ |

| 2016年9月に国際自然保護連合が発表したレッドリストで「絶滅危惧種」の指定を解除されたのはレッサーパンダである | × |

| カサブランカはユリ科の植物である | ○ |

| カサブランカはナデシコ科の植物である | × |

| 人間の骨で最も長いのは足にある大腿骨である | ○ |

| 細胞壁は植物細胞にはあるが動物細胞にはない | ○ |

| 力こぶは太ももにもできる | × |

| 人間の歯で「糸切り歯」といえば犬歯のことである | ○ |

| 人間の体の部分で、名前に「首」がつくものはすべて上半身にある | × |

| 猫の品種・マンチカンの特徴である、通常のものと比べて短い体の部位は手足である | ○ |

| 猫の品種・マンチカンの特徴である、通常のものと比べて短い体の部位は尻尾である | × |

| 別名を「シロクマ」というのはホッキョクグマである | ○ |

| 別名を「シロクマ」というのはツキノワグマである | × |

| 別名を「シロクマ」というホッキョクグマの地肌の色は黒い | ○ |

| 別名を「シロクマ」というホッキョクグマの地肌の色は白い | × |

| ライオンは子供が生まれると谷底へ落とし、這い上がった子だけを育てる | × |

| ガラガラヘビの体でガラガラ鳴るのは尻尾の部分である | ○ |

| ガラガラヘビがしっぽを振って音を鳴らすのは敵に対する威嚇である | ○ |

| ガラガラヘビがしっぽを振って音を鳴らすのは求愛行動である | × |

| ライオンもトラも、ネコ科の動物である | ○ |

| 首の骨の数は、人間もキリンも同じである | ○ |

| フグ毒の毒性は青酸カリよりも強い | ○ |

| 卵の黄身と白身のうちカロリーが高いのは白身の方である | × |

| 南極には地球上のすべての種のペンギンがいる | × |

| コーンスターチはトウモロコシから作られたでんぷんである | ○ |

| 京都大学iPS細胞研究所の所長は山中伸弥である | ○ |

| 京都大学iPS細胞研究所の所長は本庶佑である | × |

| 別名をシロクマというホッキョクグマの毛の色は透明である | ○ |

| 別名をシロクマというホッキョクグマの毛の色は白い | × |

| ブルドーザーなどに見られるキャタピラーの語源はイモムシである | ○ |

| ガマガエルはヒキガエルの俗称である | ○ |

| ミノムシも鳴く | × |

| 刺激を受けると葉を閉じる性質で知られるオジギソウはシダ植物に分類される | × |

| 人間の肌は月明かりでも日焼けする | × |

| ヨード卵のヨードとはホウ素のことである | × |

| 魚に赤血球はない | × |

| 一般に植物細胞の葉緑体は緑に見えますが紅藻類だと赤く見える | ○ |

| 健康な成人男性の心臓が一日に送り出す血液の量はビールの大瓶1本分である | × |

| マンボウは鈴木満坊という人が発見したことから名前がついた | × |

| アリやハチのように分業で集団生活をしている昆虫を社会性昆虫という | ○ |

| イワン・パブロフは条件反射の実験をイヌだけでなくネコでも行った | × |

| フラミンゴの足には水かきがある | ○ |

| フェロモンは人間の女性からしか放出されない | × |

| ヒマワリの花が太陽を追いかけるのはつぼみのうちだけである | ○ |

| ビタミンは、摂りすぎても体に悪影響はない | × |

| ザリガニは国によっては一般的な食用となっている | ○ |

| 抗生物質のペニシリンを発見したのは「フレミングの左手の法則」で有名なフレミングである | × |

| 微生物の機能で人間に有益なものを「発酵」という | ○ |

| アメーバの体は一つの細胞からなる | ○ |

| アゴヒゲアザラシのヒゲはアゴの先から生えている | × |

| クラゲの仲間には色が黄色いキクラゲという種類がいる | × |

| トンボが池の水にお尻をつけるのは産卵のためである | ○ |

| ラクダのコブの中には脂肪が蓄えられている | ○ |

| ラクダのコブの中には水が蓄えられている | × |

| 「十二指腸」は、指12本分の長さの腸ということから名付けられた | ○ |

| 健康診断で、メタボ健診の判断基準となるのは腹囲である | ○ |

| 健康診断で、メタボ健診の判断基準となるのは胸囲である | × |

| 水生昆虫のタガメは注射針のような口を生物に刺して体液を吸う | ○ |

| 野性のペンギンがいるのは南極だけである | × |

| 植物プランクトンも光合成する | ○ |

| 漢方薬は副作用の心配がない | × |

| 体長は1メートル以上もある世界最大のペンギンはコウテイペンギンである | ○ |

| 体長は1メートル以上もある世界最大のペンギンはテイオウペンギンである | × |

| ムササビはリスの仲間である | ○ |

| 水太りも肥満の原因となる | × |

| 花粉症になる生き物は人間だけである | × |

| 人間以外の動物も花粉症になる | ○ |

| かつて「暴君竜」と呼ばれた恐竜はティラノサウルスである | ○ |

| DNAの二重らせん構造のモデルを提唱したのはワトソンとホームズである | × |

| 寒冷前線と温暖前線で普通、通過した時に弱い雨が長時間降るのは温暖前線の方である | ○ |

| 寒冷前線と温暖前線で普通、通過した時に弱い雨が長時間降るのは寒冷前線の方である | × |

| 普通、低気圧の中心付近は天気がよい | × |

| 普通、高気圧の中心付近は天気がよい | ○ |

| 古来より「明けの明星」と呼ばれてきた星は金星である | ○ |

| 古来より「明けの明星」と呼ばれてきた星はシリウスである | × |

| 「明けの明星」と「宵の明星」は同じ惑星をさす | ○ |

| 「上弦の月」と「下弦の月」で旧暦の七夕の夜に見えるのは「上弦の月」である | ○ |

| 「上弦の月」と「下弦の月」で旧暦の七夕の夜に見えるのは「下弦の月」である | × |

| 日本の陸地で次に皆既日食が観測できるのは22世紀になってからのことである | × |

| 台風の中心部は周囲と比べ、気圧が低い | ○ |

| 台風の中心部は周囲と比べ、気圧が高い | × |

| 空全体に対する雲の面積がちょうど半分のときの天気は晴れである | ○ |

| 地球の南極近くには磁石の性質でいうN極がある | ○ |

| 台風とは熱帯性低気圧の一種である | ○ |

| 台風とは熱帯性高気圧の一種である | × |

| 地球以外の惑星に人間が降り立ったことはない | ○ |

| 川の曲がっている部分では流速はカーブの外側が一番速くカーブの内側が一番遅い | ○ |

| 川の曲がっている部分では流速はカーブの内側が一番速くカーブの外側が一番遅い | × |

| 地震のP波とS波伝わる速度が速いのはP波である | ○ |

| 地震のP波とS波伝わる速度が速いのはS波である | × |

| 月の表面にあるクレーターは隕石が落ちた跡である | ○ |

| ハレー彗星が次に現れるのは21世紀である | ○ |

| ハレー彗星が次に現れるのは22世紀である | × |

| 天気図で、気圧が同じ地点を結んだ線を等圧線という | ○ |

| 天気図で、気圧が同じ地点を結んだ線を同圧線という | × |

| 晴れた日の昼間に海が青く見えるのは空の色を反射しているからである | ○ |

| 晴れた日の昼間に空が青く見えるのは海の色を反射しているからである | × |

| 月食が起こるのは満月の時である | ○ |

| 月食が起こるのは新月の時である | × |

| 「くもり時々雨」と「くもり一時雨」、雨が降っている時間が長いのは「くもり時々雨」である | ○ |

| 「くもり時々雨」と「くもり一時雨」、雨が降っている時間が長いのは「くもり一時雨」である | × |

| 台風の強さの分類で最大風速が最も大きいものは「猛烈な」である | ○ |

| 台風の強さの分類で最大風速が最も大きいものは「非常に強い」である | × |

| 「高気圧」とは1000ヘクトパスカル以上の気圧のことである | × |

| いて座の矢が狙っているのはさそり座である | ○ |

| いて座の矢が狙っているのはかに座である | × |

| 太陽系の中で一番大きな惑星は木星である | ○ |

| 太陽系の中で一番大きな惑星は太陽である | × |

| 1等星を2つ持つ星座もある | ○ |

| 宇宙にある星の中には表面温度が10000℃以上のものもある | ○ |

| 太陽系の惑星は、太陽の周りをすべて同じ方向で公転している | ○ |

| ルビーとサファイアの主成分は同じ物質である | ○ |

| コンピュータなどに用いられるデータ容量の単位1バイトは一般的に8ビットである | ○ |

| コンピュータなどに用いられるデータ容量の単位1バイトは一般的に10ビットである | × |

| 寒冷前線が通過した後は気温は下がる | ○ |

| 寒冷前線が通過した後は気温は上がる | × |

| アポロ計画で打ち上げられた宇宙船には必ず人が乗っていた | × |

| 月にも雨が降ることがある | × |

| 川のまっすぐな部分では流速は中央部が一番速く岸に近づくにつれて遅くなっていく | ○ |

| 川のまっすぐな部分では流速は中央部が一番遅く岸に近づくにつれて速くなっていく | × |

| 日本式の天気記号で「白丸」が表すのは快晴である | ○ |

| 日本式の天気記号で「白丸」が表すのは晴れである | × |

| 日本で夜空を眺めた時に北の空では、星は北極星を中心に左回りに回る | ○ |

| 日本で夜空を眺めた時に北の空では、星は北極星を中心に右回りに回る | × |

| 2人以上の日本人が同時に宇宙に滞在していたことがある | ○ |

| 1851年にフーコーが振り子を使って証明したのは地球の自転である | ○ |

| 1851年にフーコーが振り子を使って証明したのは地球の公転である | × |

| 2010年に地球に帰還した小惑星探査機「はやぶさ」は、世界で最も長い年月、宇宙空間を航海し帰還した宇宙探査機である | ○ |

| 気象庁が観測した最高気温は摂氏40度を超えている | ○ |

| 大理石の「大理」とはもともと中国の地名である | ○ |

| 1891年にジャワ原人の化石が発見されたアジアの国はインドネシアである | ○ |

| 1891年にジャワ原人の化石が発見されたアジアの国はフィリピンである | × |

| 雪の結晶はすべて六角形である | × |

| 日本の降水確率は0%から100%までの10段階で発表される | × |

| 満月の明るさは半月の明るさのちょうど2倍である | × |

| ふたご座の星「カストル」と「ポルックス」は双子だけに全く同じ明るさである | × |

| 空の半分程度が雲で覆われているときの天気は「くもり」である | × |

| 宇宙遊泳をした宇宙飛行士には女性もいる | ○ |

| アポロ計画の宇宙飛行士からは1人の死者も出ていない | × |

| 日本の気象衛星の愛称は「ひまわり」である | ○ |

| 木星と火星では、木星のほうが小さい | × |

| 水星と木星のうち太陽からの距離が近いのは水星である | ○ |

| 小惑星の中には衛星を持つものもある | ○ |

| 88星座にはとかげ座があるがカメレオン座もある | ○ |

| 太陽は銀河系のほぼ中心に位置している | × |

| 天気予報などで耳にする「三寒四温」とは冬の気候を表した言葉である | ○ |

| 天気予報などで耳にする「三寒四温」とは夏の気候を表した言葉である | × |

| 太陽系の小惑星の名前には実在の人物名をつけることができない | × |

| 宇宙のビッグバン説はロンドンにあるビッグベンをもじったものである | × |

| 旧ソ連の宇宙計画ルナ計画とは火星の探査計画である | × |

| 1619年に発見されたケプラーの法則とは惑星の運動に関する法則である | ○ |

| 太陽系で最も小さい惑星は海王星である | × |

| あまりにも予報した天気が当たらない気象予報士は資格を剥奪されることもある | × |

| 「天文学の父」ガリレオ・ガリレイはその生涯において月のクレーターを見たことがない | × |

| 2018年12月に、月の裏側に着陸する月面探査機を世界で初めて打ち上げた国は中国である | ○ |

| 2018年12月に、月の裏側に着陸する月面探査機を世界で初めて打ち上げた国はインドである | × |

| 津波とは、地震や火山活動が原因で起こる現象である | ○ |

| 津波とは、台風や低気圧が原因で起こる現象である | × |

| 高潮とは、台風や低気圧が原因で起こる現象である | ○ |

| 高潮とは、地震や火山活動が原因で起こる現象である | × |

| 陸地を流れる地下水と河川水のうち、一般に流速が速いのは河川水である | ○ |

| 陸地を流れる地下水と河川水のうち、一般に流速が速いのは地下水である | × |

| 国際宇宙ステーションにこれまで日本人は滞在したことがない | × |

| 空気がない宇宙空間では音は伝わらない | ○ |

| 気象庁のアメダスによる記録ではこれまでに国内で湿度0%を観測したことは一度もない | × |

| 宇宙航空研究開発機構JAXAは日本の機関である | ○ |

| メ~と鳴くヒツジはモ~と鳴くウシと同じウシ科である | ○ |

| タコは自分の足を食べることがある | ○ |

| ノーベル化学賞の受賞者にドナルドさんはいるがトランプさんはいない | ○ |

| リトマス試験紙はRee Thomasというアメリカ人学者の名に由来する | × |

| 月には水がある | ○ |

| すべてのカマキリのオスは交尾のあとにメスに食べられる | × |

| 人間の汗の成分の9割以上は水である | ○ |

| ブロンズは銅と亜鉛の合金である | × |

| アンモニウムという元素がある | × |

| ニワトリの鶏冠が赤いのは血が透けてみえるからである | ○ |

| 水を熱した時などに生じる水蒸気は気体である | ○ |

| 水を熱した時などに生じる水蒸気は液体である | × |

| 正方形は長方形の一種である | ○ |

| プランクトンには光合成する「植物プランクトン」もいる | ○ |

| 乳がんになるのは女性だけである | × |

| 1尺と1寸では1寸の方が長い | × |

| 狂犬病は、その名の通り犬だけが感染する病気である | × |

| 1坪と1平方メートルでは1坪の方が広い | ○ |

| 1坪と1平方メートルでは1平方メートルの方が広い | × |

| 川の上流と下流では普通、上流のほうが川の幅が広い | × |

| 川の上流と下流では普通、上流のほうが水の量が多い | × |

| 川の上流と下流では普通、上流のほうが水が速く流れている | ○ |

| 男性にも更年障害期がある | ○ |

| ウスバカゲロウのようにコイバカゲロウもいる | × |

| 人間の耳には「かたつむり管」だけでなく「なめくじ膜」もある | × |

| ステンレスは絶対に錆びない | × |

| スズランはラン科の植物である | × |

| ペンギンは北極にも生息している | × |

| ライオンには肉球がない | × |

| 「不可思議」という数の単位がある | ○ |

| プレーリードッグはその名の通りイヌ科の動物である | × |

| 天王星の第1衛星はアリエナイである | × |

| 金星の一日は地球の一年より長い | × |

| 日本でオリオン座が主に見える季節は冬である | ○ |

| オーストラリアの動物ハリモグラは卵を産む | ○ |

| 低気圧の渦巻きの方向は北半球と南半球では逆になる | ○ |

| アルファベット2文字で「PE」と略される合成樹脂はポリエチレンである | ○ |

| アルファベット2文字で「PE」と略される合成樹脂はポリスチレンである | × |

| カルシウムは金属元素である | ○ |

| 恐竜のステゴサウルスは赤ちゃんの時に母親から捨てられるためその名がついた | × |

| 恐竜のことを英語で「ゾイド」という | × |

| 学名を「ニッポニア・ニッポン」という鳥は、日本の国鳥・キジである | × |

| 「こがね」も「あかがね」も同じ金属である | × |

| 植物のキンモクセイは「金星と木星」にちなんで命名された | × |

| フナ、コイ、アユはすべて川に生息する川魚である | ○ |

| 漢字で「百足」と書くムカデには足が100本以上あるものもいる | ○ |

| アカマツは年を経るとクロマツになる | × |

| キノコは植物の一種である | × |

| 越前ガニと松葉ガニは同じ種類のカニである | ○ |

| 雷が落ちる可能性がある時は自動車の中にいると安全である | ○ |

| 太陽の光は火星までは届かない | × |

| テントウムシの背中の紋はどの種類でも必ず7つである | × |

| 「静止衛星」と呼ばれる人工衛星は、宇宙空間のある一箇所から動かずにずっと止まっている | × |

| 「光年」は時間の単位である | × |

| ハチドリは蜂を食べることからその名がつけられた | × |

| 2で割り切れる数でかつ3でも割り切れる数は6で割り切れる数である | ○ |

| 日本にいるトンボで最も大きな種類はオニヤンマである | ○ |

| スズムシは幼虫も鳴く | × |

| 野生のペンギンがいるのは南極だけである | × |

| ライオンの足の裏にも肉球がある | ○ |

| 魚のヒラメとカレイはどちらも海に生息している | ○ |

| アナグマはクマ科の動物である | × |

| アドレナリンは男性ホルモンの一種である | × |

| 地球に最も近い恒星は太陽である | ○ |

| アカスリに使われる軽石は軽石というだけあって基本的に水に浮く | ○ |

| 野生のニホンザルは日本のすべての都道府県に生息している | × |

| ノミにも心臓がある | ○ |

| 半径をrとする球の体積を求める式はどっち? |

A

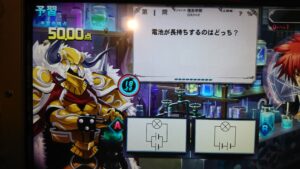

| 電池が長持ちするのはどっち? |

A

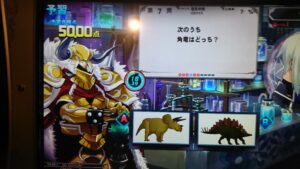

| 次のうち角竜はどっち? |

A

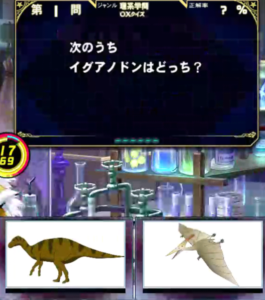

| 次のうちイグアノドンはどっち? |

A

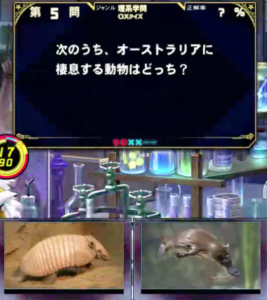

| 次のうち、オーストラリアに棲息する動物はどっち? |

B

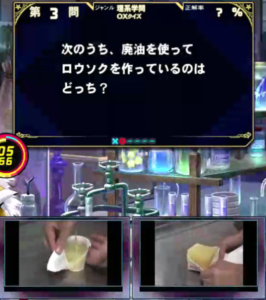

| 次のうち、廃油を使ってロウソクを作っているのはどっち? |

A

| 硫化鉄に塩酸を加えて硫化水素を発生させた時の化学式はどっち? |

B

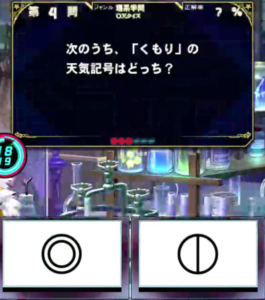

| 次のうち、「くもり」の天気記号はどっち? |

A

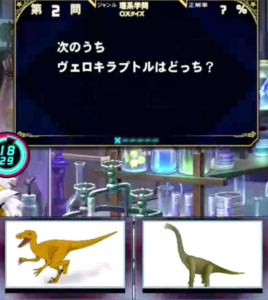

| 次のうちヴェロキラプトルはどっち? |

A

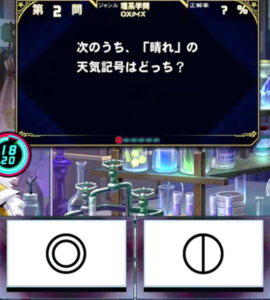

| 次のうち、「晴れ」の天気記号はどっち? |

B

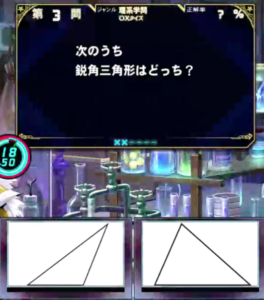

| 次のうち鋭角三角形はどっち? |

B

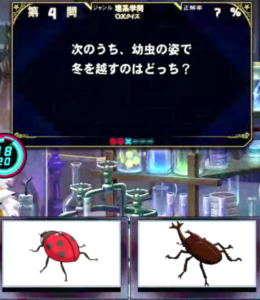

| 次のうち、幼虫の姿で冬を越すのはどっち? |

B

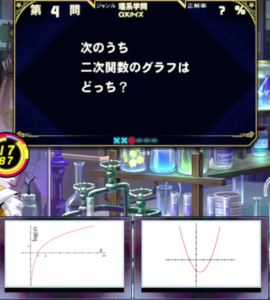

| 次のうち二次関数のグラフはどっち? |

B

| 次のうちプレシオサウルスはどっち? |

A

| 次のうち鈍角三角形はどっち? |

A

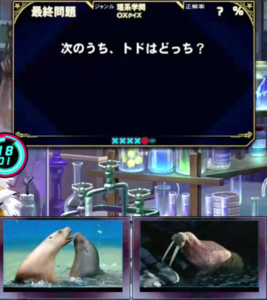

| 次のうち、トドはどっち? |

A

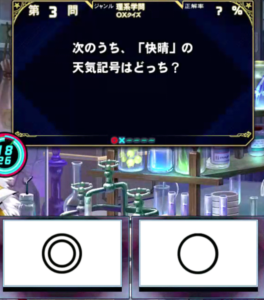

| 次のうち、「快晴」の天気記号はどっち? |

B

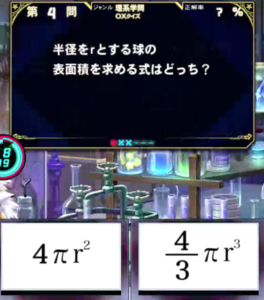

| 半径をrとする球の表面積を求める式はどっち? |

A

| 次のうちアゲハチョウはどっち? |

A

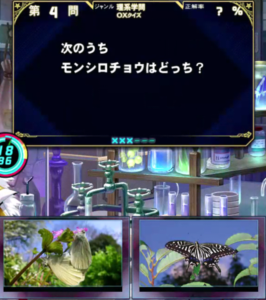

| 次のうちモンシロチョウはどっち? |

A

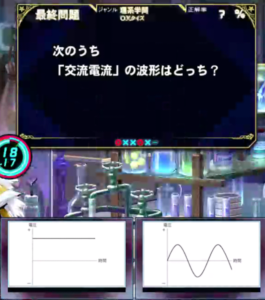

| 次のうち「交流電流」の波形はどっち? |

B

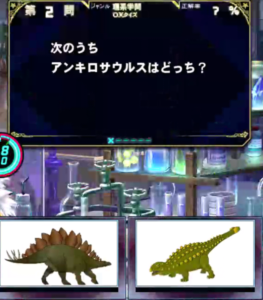

| 次のうちアンキロサウルスはどっち? |

B

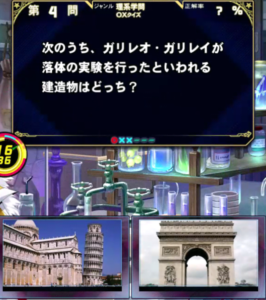

| 次のうち、ガリレオ・ガリレイが落体の実験を行ったといわれる建造物はどっち? |

A

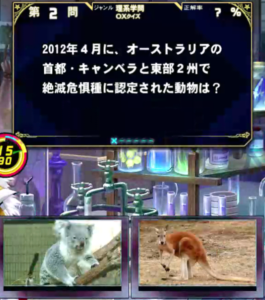

| 2012年4月に、オーストラリアの首都・キャンベラと東部2州で絶命危惧種に認定された動物は? |

A

| 次のうち、廃油を使って石鹸を作っているのはどっち? |

A

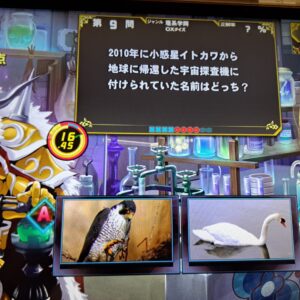

| 2010年に小惑星イトカワから地球に帰還した宇宙探査機に付けられていた名前はどっち? |

A

| 次のうちステゴサウルスはどっち? |

A

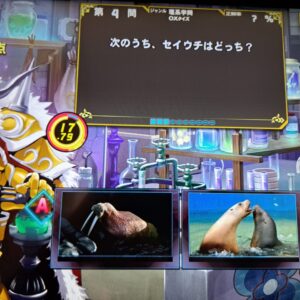

| 次のうち、セイウチはどっち? |

A

| 日本では「極光」とも呼ばれる自然現象はどっち? |

B

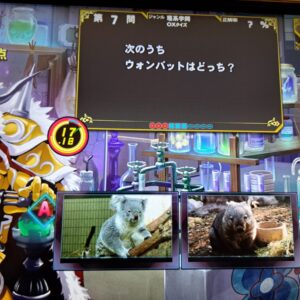

| 次のうちウォンバットはどっち? |

B

| 次のうち、世界最大の花として知られるラフレシアはどっち? |

B

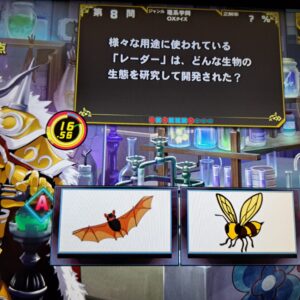

| 様々な用途に使われている「レーダー」は、どんな生物の整体を研究して開発された? |

A

| 次のうち、アメリカ大陸に棲息する動物はどっち? |

A

| 次のうちブラキオサウルスはどっち? |

A

| 次のうち剣竜はどっち? |

B

| 次のうちトリケラトプスはどっち? |

B