| アメリカ科学振興協会によって発行されている「科学」という意味の学術雑誌は? | サイエンス |

| トルコ語で「ターバン」をさす言葉が語源とされる多種多様な美しさで有名なユリ科の植物は? | チューリップ |

| 地中海沿岸原産で和名を「マンネンロウ」というハーブに用いられるシソ科の植物は? | ローズマリー |

| 光の反射を利用して片側からだけ透けて見える半透明鏡を一般に何という? | マジックミラー |

| 数値を示した点を時間ごとに線で結んでいる統計図表を一般に何という? | 折れ線グラフ |

| 和名を「モクシュンギク」という観賞用のキク科の花は? | マーガレット |

| 小型のものはメジ、大形のものはシビと呼ばれる魚は? | クロマグロ |

| 世界中の暖かい海に分布するスズキ目の魚で、頭部背面の吸盤で大型魚に吸着して餌をもらう習性で知られるのは? | コバンザメ |

| 希硫酸の溶液に、銅を正極、亜鉛を負極として入れた電池をイタリアの科学者の名から何という? | ボルタ電池 |

| 花粉やハウスダストなどアレルギー反応を引き起こす物質のことを何という? | アレルゲン |

| 液体中に細い管を立てた時管の中の液面が、管の外の液面よりも高く、または低くなる現象を何という? | 毛細管現象 |

| 「不滅の」という意味のギリシャ語に由来する、建築素材に多く使われてきたことが問題になっている発がん性物質といえば? | アスベスト |

| 正式には「流行性耳下腺炎」という病気のことを、一般に何という? | おたふくかぜ |

| 日本語で「流行性感冒」という病気を英語では何という? | インフルエンザ |

| 日本語では「流行性感冒」という感染症は? | インフルエンザ |

| 草食でも肉食でもないどちらも食べる動物のことを何動物という? | ざっしょく |

| 肝臓で生合成される脂肪に似た物質で、「悪玉」と呼ばれるものは動脈硬化の原因となるとされるのは? | コレステロール |

| 2つ以上の未知数を含む2つ以上の方程式の組を何という? | 連立方程式 |

| 食用ガエルのエサとして輸入されたものが広まった淡水産のエビの仲間は? | アメリカザリガニ |

| セメント、砂、砂利、水を混ぜて固まらせた建築材料といえば? | コンクリート |

| 気圧の単位ヘクトパスカルを現すアルファベットの記号は? | hPa |

| 野生のものは中国の中西部だけに生息する、竹を主食とする哺乳類の一種は? | ジャイアントパンダ |

| 目や呼吸器に障害をもたらす大気中の光化学オキシダントの濃度が高くなった状態を何という? | 光化学スモッグ |

| 夜空に輝くみなみじゅうじ座の英名は? | サザンクロス |

| 二の腕にできる「力こぶ」は「○○○○○」という筋肉が盛り上がるもの? | 上腕二頭筋 |

| 電気を通す「導体」に対して電気を通さない物質のことを何という? | 絶縁体 |

| アリジゴクが成虫になったら「○○○○○○○」という名前になる? | ウスバカゲロウ |

| 昆虫の生態を研究し成果を『昆虫記』に著したフランスの博物学者はアンリ・○○○○○? | ファーブル |

| 2009年に名古屋大などが発見したある種の稲に含まれる、洪水時に猛烈な成長を促進する遺伝子に付けられた名前は? | シュノーケル |

| 直径の長さが1メートルの円の円周の長さは約何メートル? | 3.14 |

| 1905年に奈良県東吉野村で捕獲されたオスを最後に目撃例が途絶えてしまった動物は? | ニホンオオカミ |

| 熱帯および亜熱帯地方の海岸や河口に見られる、「紅樹林」とも呼ばれる植物群を何という? | マングローブ |

| 出産直後の女性に見られる情緒が不安定にある症状は? | マタニティブルー |

| その名前には似合わず色鮮やかで美しい姿をした大マゼラン銀河の中にある巨大星雲は? | タランチュラ星雲 |

| 地上ではあまり早く動けないことから不名誉な名前が付いた伊豆諸島の鳥島が繁殖地として知られる鳥は? | アホウドリ |

| 現存する地球上で最大の魚類といえば? | ジンベエザメ |

| 気温が極めて低い時に空気中の水蒸気が細かい氷の結晶となった大気中に浮かぶ現象は? | ダイヤモンドダスト |

| 極めて多量の物質が小さな体積内に集まった、光すら脱出できないほど巨大な重力を持った天体は? | ブラック・ホール |

| その名前はイタリアの街から来ている、毒グモの代名詞的な存在といえば? | タランチュラ |

| 傷口に塗ると泡が出る過酸化水素水の一般的な呼び名といえば? | オキシドール |

| 生物を工学的な見地から研究・応用する技術を英語で何という? | バイオテクノロジー |

| 2辺の長さが等しい三角形のことを何という? | 二等辺三角形 |

| 炭酸ガスを冷やして圧縮し固体にしたものを何という? | ドライアイス |

| 夜明け前の東の空に見える金星のことを俗に何という? | 明けの明星 |

| 「背中が黄色と青である」ということから命名されたインコは? | セキセイインコ |

| 「背中が美しい」ということから命名されたクジラは? | セミクジラ |

| 現存する哺乳類の中でもっとも大きなものといえば? | シロナガスクジラ |

| 果実が塾しても口を開かないことからその名がついたアカネ科の植物は? | クチナシ |

| 1901年にオランダの学者ド=フリースが提唱した有名な進化説は? | 突然変異説 |

| 食塩水を電気分解すると得られる白色の固体で「苛性ソーダ」とも呼ばれる物質は? | 水酸化ナトリウム |

| 頭の形が馬に似ていることから「海馬」という別名があるヨウジウオ科の魚は? | タツノオトシゴ |

| インド洋やアラビア海に発生する熱帯低気圧を何という? | サイクロン |

| 宗教裁判で地動説を否定させられたが、その後に「それでも地球は回っている」と言ったとされる天文学者は? | ガリレオ・ガリレイ |

| かつて「枯草熱」といわれたアレルギー性疾患は? | かふんしょう |

| アンデス地方の民謡にも歌われている、頭に毛がない特徴で知られるタカ目の鳥は? | コンドル |

| 観葉植物として人気のアオイ科の木は? | パキラ |

| 英語では「シェイクン・ベイビー・シンドローム」という赤ちゃんの症状は「○○○○○○○症候群」? | 揺さぶられっ子 |

| 高緯度地方の上空にカーテン状や放射状などの光が出る現象を何という? | オーロラ |

| 英語では「シー・アネモネ」という、クマノミとの共生関係で知られる生物は? | イソギンチャク |

| ベテルギウス、リゲルなどの星で知られる冬の星座は? | オリオン座 |

| その名前は武士の兜のいち部分に姿が似ていることから来ている子どもに人気のある昆虫は? | クワガタムシ |

| 兵庫県の但馬空港の愛称にもなっている、ツルに似ている大型の鳥といえば? | コウノトリ |

| 兵庫県豊岡市で人工繁殖が続けられている鳥で、ヨーロッパでは「赤ん坊を運んでくる」と言われているのは? | コウノトリ |

| 日本各地に生息する全身に黒褐色の斑紋がある立派な体格の中型のカエルは? | トノサマガエル |

| 溶液が酸性かアルカリ性かを判別するのに用いる赤色・青色の2種類がある指示薬といえば? | リトマス試験紙 |

| 記号cmで現す長さの単位は? | センチメートル |

| 記号「=」で表す数学の符号を何という? | イコール |

| 脈のリズムが一定でなく不規則にある症状を何という? | ふせいみゃく |

| 日本へは1960年に、皇太子殿下によってアメリカから持ち込まれた「青いえら」という意味の名を持つ、サンフィッシュ科の魚は? | ブルーギル |

| 1938年に南アフリカで現生種の存在が初めて確認された「生きている化石」の代名詞ともされる魚は? | シーラカンス |

| アルファベット3文字で「LED」と略される電流を流すと光を発する素子は? | 発光ダイオード |

| 「頭の一方に口が寄っている」ことが名前の由来のイワシは? | カタクチイワシ |

| 光量子説や相対性理論の提唱者として知られるドイツ出身の理論物理学者は? | アインシュタイン |

| 日本標準時の決定や理科年表の編集を行っている機関は? | 国立天文台 |

| アメリカのリヒターが定義した地震の規模を表す数値は? | マグニチュード |

| ナミ、ダンダラ、ナナホシなどの種類がある昆虫といえば? | テントウムシ |

| 野生のコアラが棲息する唯一の大陸は? | オーストラリア |

| その泳いでいる姿の美しさから来ているクリオネの別名といえば? | 流氷の天使 |

| 熟すと自然に果実がはじけて種を散らす「爪紅」とも呼ばれるツリフネソウ科の植物は? | ホウセンカ |

| 発行器があることから別名を「ヒカリエビ」という花の名前が付いたエビは? | サクラエビ |

| マレー語で「森の人」という意味の名を持つ類人猿は? | オランウータン |

| 1970年代には各地で見られ近年再び増加している大気汚染の一種は? | 光化学スモッグ |

| 「静脈血栓塞栓症」ともいう飛行機などの狭い座席に長時間座っているとかかる病気は「○○○○○○○○症候群」? | エコノミークラス |

| それを初めて報告したドイツの医師の名が付けられた、初老期に発症する認知症の一種といえば? | アルツハイマー病 |

| 気泡を含ませたポリスチレンであるよく市場で魚介類などを入れる器に使われる素材は? | 発泡スチロール |

| 記号はNaClである「食塩」の化学名は? | 塩化ナトリウム |

| 記号dLで表す液体の容積の単位は? | デシリットル |

| 漢字では「樹懶」と書く1日中樹の上であまり動かずに暮らす習性で知られる動物は? | ナマケモノ |

| 足首にある部分で、ギリシャ神話の英雄の名がついているのは? | アキレス腱 |

| クリスマス料理の材料としてもおなじみのキジ科の鳥で、頭部の皮膚の色がさまざまに変化することからその名が付いたのは? | シチメンチョウ |

| 個性的な味で知られる北欧の飴「サルミアッキ」の名の由来にもなっている、別名を「塩安」という物質は? | 塩化アンモニウム |

| 繁殖を目的として動物同士をつがいにすることを何という? | ペアリング |

| その鳴き声が「一筆啓上仕候」と聞こえることで知られる顔の頬に白い模様があることから名前がつけられた鳥は? | ホオジロ |

| その幼虫はユズボウと呼ばれる一般的なチョウは? | アゲハチョウ |

| 足し算、引き算、掛け算、割り算の4つの演算を総称する四字熟語は? | 加減乗除 |

| 日本では「暴君竜」とも呼ばれる「最強の恐竜」として名高い白亜紀に栄えた肉食恐竜は? | ティラノサウルス |

| 宇宙空間で宇宙船同士が連結することを英語で何という? | ドッキング |

| ある温度において、水にある物質を可能なかぎり溶かし、それ以上は溶けないという状態となったものを何という? | 飽和水溶液 |

| 甲羅の凹凸が人の顔のように見える、別名を「タケブンガニ」というカニは? | ヘイケガニ |

| 一定の時間の中で心臓が脈打つ回数を何という? | しんぱくすう |

| 鉛やスズなどの合金で作られる電気回路に電流が流れ過ぎたとき溶けて回路を遮断するものを何という? | ヒューズ |

| 鉛とスズからなるものが代表的な金属を接合するのに使う合金は何? | はんだ |

| 英語ではパラレログラムという図形は? | 平行四辺形 |

| 「運動の第一法則」とも呼ばれる、外力が働かなければ物体は静止または等速運動を持続するという法則は? | 慣性の法則 |

| 45歳~50歳頃の女性に多く見られる、ホルモンのバランスの崩れによって起こる様々な症状を総称して何という? | 更年期障害 |

| ホルモン作用に影響を与える「内分泌撹乱物質」の通称は? | 環境ホルモン |

| 頭頂部が赤いことからその名がつけられたツルの一種である鳥は? | タンチョウ |

| 12=2×2×3のように自然数を素数の積で表すことを何という? | 素因数分解 |

| 樺の木やトウモロコシの穂軸から作られる甘味料で虫歯の予防効果があるとしてガムによく配合されるのは? | キシリトール |

| ハチドリなどの鳥が行う空中の一点に止まっているように見える飛び方を英語で何という? | ホバリング |

| 1mの10億分の1程度の超微細な物質を対象とする技術を総称して何という? | ナノテクノロジー |

| 加速度病、動揺病とも呼ばれる不快な体の症状を一般には何と呼ぶ? | 乗り物酔い |

| 炭素の同素体である最も硬い鉱物といえば? | ダイヤモンド |

| 野生動物が作る「縄張り」のことを英語で何という? | テリトリー |

| 更年期障害に効果があるとして健康食品にも用いられている大豆などに多く含まれるポリフェノールの一種は? | イソフラボン |

| 「ジャンガリアン」や「ゴールデン」などの種類がある、ペットとして人気のネズミ目の動物は? | ハムスター |

| 最近、日本で野生化が問題となっている、エサを水で洗う行動で知られる哺乳類は? | アライグマ |

| ラテン語で「知恵ある人」という意味があるヒトの学名といえば何? | ホモ・サピエンス |

| 進化論を唱えたイギリスの自然科学者はチャールズ・○○○○○? | ダーウィン |

| その実から種子を抜き口の中に含んで鳴らす遊びも知られる、ナス科の植物は? | ホオズキ |

| 1895年に未知の放射線を発見し、それに「X線」と名付けたドイツの物理学者は? | レントゲン |

| 1967年に国立科学博物館の今泉吉典によって命名された沖縄県の西表島だけに生息する野生のネコは? | イリオモテヤマネコ |

| 地球内部のマントル深部からマグマが供給されている場所を何という? | ホットスポット |

| おもに海で見られる光を放つ細菌を総称して何という? | 発光バクテリア |

| 力を加えて変形させてもある温度まで熱するともとの形に戻る合金を何という? | 形状記憶合金 |

| 昆虫の成長過程においてサナギのときがないものを何という? | 不完全変態 |

| 日本の「国蝶」に指定されているタテハチョウ科のチョウは? | オオムラサキ |

| 敵に襲われると海水を吸って膨れ上がるという習性で知られる魚は? | ハリセンボン |

| イギリスの科学者ニューランズが発見した、元素を原子番号順に並べると8番目ごとによく似た元素が現れる法則を何という? | オクターブの法則 |

| お湯に溶かして冷やすとゼリー状にある動物の皮や骨から得られるコラーゲンから抽出したものは? | ゼラチン |

| 春の到来を告げる「春一番」に対して、冬の訪れを告げる強い北風のことを何という? | 木枯らし1号 |

| 「ヒトニザル」とも呼ばれる、オランウータンやチンパンジーなどのヒトに近いサルを総称して何という? | 類人猿 |

| 加・減・乗・除を用いて行う4つの計算を何という? | しそくえんざん |

| これで遊ぶ動物から来ているエノコログサの別名は? | 猫じゃらし |

| 動物の骨・腱・皮膚などに多く含まれる、繊維状の硬たんぱく質を何という? | コラーゲン |

| 石炭を乾留して石炭ガスやコークスを製造する際に得られる黒い油状の物質は? | コールタール |

| 発見者であるドイツの植物学者ゲルベルにちなんで名が付いた植物は? | ガーベラ |

| PVCに代表される温室のフィルムなど様々な用途に使われる樹脂は? | ビニール |

| 海など漂流する氷を定着氷に対して何という? | りゅうひょう |

| 双眼鏡などを用いて屋外にいる野鳥を観察して楽しむことを、英語でバード○○○○○○という? | ウォッチング |

| ギリシャ神話の医術の神アスクレピオスがモデルとなった夏の星座は? | へびつかい座 |

| くちばしを持ち卵を産むことで知られるオーストラリアに生息する哺乳類は? | カモノハシ |

| リシンやトリプトファンなど人体では合成されにくいので食べ物から摂らねばならないアミノ酸を何という? | 必須アミノ酸 |

| 胸の左右に位置する「肋骨(ろっこつ)」の別名は? | あばらぼね |

| 表も裏もない状態の帯のことを発見者の名前をつけて「○○○○の輪」という? | メビウス |

| エジプトの神にちなんで名付けられた「菊石」とも呼ばれる化石動物は? | アンモナイト |

| 南極の上空などに見られるオゾン層の中でオゾンの濃度が極端に低い部分を何という? | オゾンホール |

| 横隔膜のけいれんによって起こる生理現象といえば? | しゃっくり |

| ドイツの気象学者ウェーゲナーが提唱した1つの大陸が分かれて移動して現在の大陸になったとする説は? | 大陸移動説 |

| 変位や加速度のように大きさと向きを持つ量のことを「スカラー」に対して何という? | ベクトル |

| 「サトメグリ」という別名もある日本最大のヘビは? | アオダイショウ |

| 九州の八代海や有明海などに生息するハゼ科の魚で眼が頭の上方に飛び出した独特の姿で知られるのは? | ムツゴロウ |

| 黒斑のある白いはねを持つ世界各地で見られる蝶は? | モンシロチョウ |

| 『日本書紀』にイザナギとイザナギに夫婦の営みの方法を教えたと書かれていることからオシエドリの別名を持つ鳥は? | セキレイ |

| クジラのエサにもなる水中にいる浮遊生物のことを総称して何という? | プランクトン |

| 日本における冬の典型的な気圧配置は? | 西高東低 |

| 記号「hPa」で表わされるSI単位系における気圧の単位は? | ヘクトパスカル |

| 1981年に初飛行が行われ2011年に運用を終了したNASAの有人宇宙船は? | スペースシャトル |

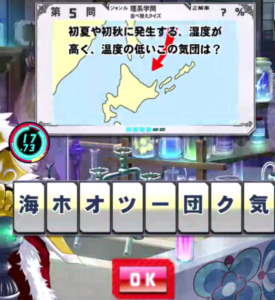

| 初夏や初秋に発生する、湿度が高く、温度の低いこの気団は? |

オホーツク海気団

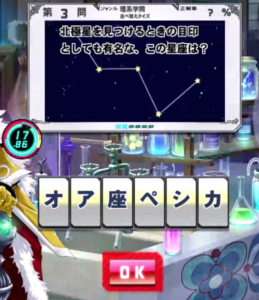

| 北極星を見つけるときの目印としても有名な、この星座は? |

カシオペア座

| 月面などに見られるこうしたくぼみを何という? |

クレーター

| ある物質の温度分布を知るために使用するこの装置を何という? |

サーモグラフィ