| 量子力学で、基底状態ではない状態を「○○状態」という? | 励起 | れいき |

| 都市部では鳴き声のやかましさが問題になることがあります | 椋鳥 | むくどり |

| 病気を必要以上に騒ぎ立て問題視することです | 疾患喧伝 | しっかんけんでん |

| 小麦粉などで起こることもあります | 粉塵爆発 | ふんじんばくはつ |

| 網膜にある、色覚に関与する視細胞です | 錐状体 | すいじょうたい |

| 釣りの餌に用います | 沙蚕 | ゴカイ |

| 高さは約3m程まで成長するが食用にも木材にも適しません | 独活 | うど |

| 標本にするため、昆虫の羽を広げて固定する作業のことです | 展翅 | てんし |

| 水蒸気が氷の粒になって降ってくるもの | 霰 | あられ |

| 同じ数、または同じ文字を何回か掛け合わせることです | 累乗 | るいじょう |

| 「新天体ハンター」と呼ばれる日本のアマチュア天文家です | 板垣公一 | いたがきこういち |

| 天体写真の著書も多い日本のアマチュア天文家です | 藤井旭 | ふじいあきら |

| イチゴやイチジクはこの部分を食べます | 花托 | かたく |

| 足の裏全体を使って歩行する哺乳類の歩き方の一つです | 蹠行 | しょこう |

| 外惑星が地球を挟んで太陽と反対側に来ることです | 衝 | しょう |

| 惑星が一時停まってみえる現象 | 留 | りゅう |

| 太陽と月が同じ方向にある状態 | 朔 | さく |

| 脊椎動物の体内を流れる透明な液体です | 淋巴 | リンパ |

| 脳に行く血液の流れが少なくなり気が遠くなったり気を失うこと | 脳虚血 | のうきょけつ |

| オポッサムの習性としても知られる「死んだフリ」です | 擬死 | ぎし |

| 足首で、左右に骨が盛り上がっている部分です | 踝 | くるぶし |

| 日食の時、太陽がもっとも欠けた状態です | 蝕甚 | しょくじん |

| 海面ぎりぎりを飛ぶ習性で知られる鳥です | 水薙鳥 | ミズナギドリ |

| 肝臓で生成される、脂肪の消化を助ける消化液です | 胆汁 | たんじゅう |

| スズをめっきした薄い鉄板です | 錻 | ブリキ |

| カルシウムとマグネシウムの炭酸塩からなる鉱物です | 苦灰石 | くかいせき |

| 硫酸カルシウムと水からなる鉱物です | 石膏 | せっこう |

| 頭皮の角質細胞と分泌物が混じりあってできるもの | 頭垢 | ふけ |

| 地下に存在するマグマのこと | 岩漿 | がんしょう |

| 「10の20乗」を表す数の単位です | 垓 | がい |

| 「10の28乗」を表す数の単位です | 穣 | じょう |

| 6尺を「1」とする長さの単位 | 間 | けん |

| ダイオードにもその名を残す日本の物理学者 | 江崎玲於奈 | えさきれおな |

| 人間の体内に寄生します | 蟯虫 | ぎょうちゅう |

| 電界内を分子や荷電粒子が移動する現象 | 電気泳動 | でんきえいどう |

| 油に溶けやすく、水に溶けにくいビタミンを「?ビタミン」という | 脂溶性 | しようせい |

| エキゾチック原子研究で知られる日本の物理学者 | 早野龍五 | はやのりゅうご |

| 「みちおしえ」「みちしるべ」とも呼ばれる昆虫です | 斑猫 | はんみょう |

| 秋の末から冬の初めにかけて吹く、強く冷たい風のことです | 凩 | こがらし |

| 血液のうち、血球を除いた液体成分のことです | 血漿 | けっしょう |

| はかりを使って重さをはかること | 秤量 | ひょうりょう |

| みのもんたや小倉智昭もかかった病気の名前は「脊柱管○○○」? | 狭窄症 | きょうさくしょう |

| 目から出た粘液が固まってできます | 目脂 | めやに |

| ヒキガエルの俗称の1つです | 蝦蟇 | がま |

| 月のクレーターにも名を残す電波天文学のパイオニア | 畑中武夫 | はたなかたけお |

| 月のクレーター「Nishina」に名前を残している日本の物理学者 | 仁科芳雄 | にしなよしお |

| 甘い匂いを発する水面を動く昆虫です | 水黽 | アメンボ |

| エステル類が加水分解されて酸とアルコールになる化学反応 | 鹸化 | けんか |

| 骨の中がすきまだらけになる病気といえば○○○症 | 骨粗鬆 | こつそしょう |

| 性格を決めるのは遺伝と環境のどちらかを研究する手法です | 双生児法 | そうせいじほう |

| ガンギ、シビレ、イトマキなどの種類がある魚です | 海鷂魚 | えい |

| ナラ、クヌギなどの枯れ木に生えるキノコです | 香蕈 | しいたけ |

| 一日に排泄する尿量がとても少ない状態のことです | 乏尿 | ぼうにょう |

| 水上勉の小説『櫻守』のモデルになった桜の研究で有名な植物学者 | 笹部新太郎 | ささべしんたろう |

| 温量指数の考案などで知られる日本の生態学者です | 吉良竜夫 | きらたつお |

| 鳴き声が「ぶっぽうそう」と聞こえる鳥です | 木の葉木菟 | このはずく |

| 兵庫県の地名をとって御影石とも呼ばれる鉱物 | 花崗岩 | かこうがん |

| 粒子と反粒子が衝突すると起こります | 対消滅 | ついしょうめつ |

| シアノバクテリアともいう光合成を行う細菌です | 藍藻 | らんそう |

| 最も舌が長い動物ともいわれています | 大食蟻獣 | オオアリクイ |

| 物体の内部でずれるように働く力のこと | 剪断力 | せんだんりょく |

| 血液を採取するときなどに巻きつけるもの | 駆血帯 | くけつたい |

| 動物の口やその周辺部分のこと | 吻 | ふん |

| 明治時代に胃腸病研究会を創立して初代会長となった内科医 | 長与称吉 | ながよしょうきち |

| ハチに似た外見を持つハエ目の昆虫です | 虻 | アブ |

| 戦時中に京都大学で原子爆弾開発に携わっていた物理学者 | 荒勝文策 | あらかつぶんさく |

| 胃に腸の細胞が現れる、胃がんの兆候とされる現象は「腸上?」 | 皮化生 | ひかせい |

| 石英を主な成分とするガラスの原料などになる砂 | 珪砂 | けいしゃ |

| 漫画家や作家、ゲーマーにとっての職業病です | 腱鞘炎 | けんしょうえん |

| 表情筋の一種・笑筋が、皮膚の組織を引っ張ることでできます | 靨 | えくぼ |

| 虫を誘いよせて駆除する灯りのことです | 誘蛾灯 | ゆうがとう |

| 渓流のほとりに生える日本原産の植物です | 山葵 | わさび |

| 鼓膜の振動を内耳へと伝えます | 耳小骨 | じしょうこつ |

| マラリアを媒介することでも知られる蚊の一種です | 羽斑蚊 | はまだらか |

| 地球の自転軸が示す周期的かつ小幅なぶれです | 章動 | しょうどう |

| 五臓六腑のうち唯一実在しません | 三焦 | さんしょう |

| 星に関する著作を数多く残した冥王星の名付け親でも文学者 | 野尻抱影 | のじりほうえい |

| 1932年に温度による変動が小さい水晶振動子を発明した技術者 | 古賀逸策 | こがいっさく |

| カルシウムやマグネシウムを含んだケイ酸塩鉱物です | 角閃石 | かくせんせき |

| ケフェウス型変光星やミラ型長周期変光星は? | 脈動星 | みゃくどうせい |

| 砕屑岩、生物岩、化学岩などに分類されます | 堆積岩 | たいせきがん |

| 堆積岩の一種です | 礫岩 | れきがん |

| 堆積岩の一種です | 凝灰岩 | ぎょうかいがん |

| 火山灰が固まってできた岩石です | 凝灰岩 | ぎょうかいがん |

| 炭を焼く時に出る煙を集めて冷却した液体を蒸留したもの | 木酢液 | もくさくえき |

| イプシロンロケットの開発責任者でもある工学博士です | 森田泰弘 | もりたやすひろ |

| 2012年の猿橋賞を受賞した女性気象学者です | 阿部彩子 | あべあやこ |

| 2015年に猿橋賞を受賞した気孔形成の研究で著名な植物学者 | 鳥居啓子 | とりいけいこ |

| お尻の病気です | 痔 | じ |

| おしりの部分のこと | 臀部 | でんぶ |

| 体長約10cmと、日本で最も小さい鳥の1つです | 菊戴 | きくいただき |

| 人家の近くにすむ爬虫類の一種です | 家守 | ヤモリ |

| おおぐま座とふたご座の間に位置する暗い星座です | 山猫座 | やまねこざ |

| 手術の際に用いるハサミに似た形の医療器具です | 鉗子 | かんし |

| 外科手術で用いる大型のハサミです | 剪刀 | せんとう |

| 京都にある琵琶湖疏水の設計を担当した土木技術者 | 田辺朔郎 | たなべさくろう |

| 分数を表記する時に使う分母と分子の間の線のこと | 括線 | かつせん |

| 水族館の人気者です | 海驢 | アシカ |

| アルマイトの工業化に成功した大正・昭和期の電気工学者です | 瀬藤象二 | せとうしょうじ |

| 腎臓の皮質にある、毛細血管が糸玉のように集まった塊です | 糸球体 | しきゅうたい |

| 統計学において、分布の非対称性を示す指標です | 歪度 | わいど |

| 美しいさえずりで知られる野鳥です | 雲雀 | ヒバリ |

| 怖いカオですが実際はおとなしい魚です | 狼魚 | オオカミウオ |

| 別名を「きらら」という鉱物です | 雲母 | うんも |

| サケやクジラの軟骨です | 氷頭 | ひず |

| これまでにかかったことのある病気や外傷のことです | 既往症 | きおうしょう |

| 2つの物体間で、互いにしりぞけ合うように働く力のことです | 斥力 | せきりょく |

| 牛、豚などの家畜がかかる口やヒヅメに水泡ができる病気 | 口蹄疫 | こうていえき |

| 2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した日本人科学者です | 大村智 | おおむらさとし |

| 2016年のノーベル生理学医学賞を受賞した日本の生物学者です | 大隅良典 | おおすみよしのり |

| ロボットコンテストを提唱した日本のロボット工学の第一人者 | 森政弘 | もりまさひろ |

| 英語で「キャリコオランダ」と呼ばれるキンギョです | 東錦 | アズマニシキ |

| 人体において、脚の付け根から膝までの部分のことです | 大腿 | だいたい |

| 地表に近づくと竜巻を起こす恐れがあります | 漏斗雲 | ろうとぐも |

| 発作的に起こる、痙攣性の呼吸困難状態です | 喘息 | ぜんそく |

| 気管支に異常がある際におこるヒューヒューという呼吸音 | 喘鳴 | ぜんめい |

| 気管支や肺から出血した血液を吐き出すことです | 喀血 | かっけつ |

| クスノキから採れる柔らかい結晶 | 樟脳 | しょうのう |

| 蝶や蛾の羽に見られる目玉のような模様のこと | 眼状紋 | がんじょうもん |

| カイコを飼って繭から生糸を作って販売する産業のこと | 養蚕業 | ようさんぎょう |

| 多数の臓器が同時に機能障害をもたらす病気のことです | 膠原病 | こうげんびょう |

| 愛称「ふしぎな森のふしぎ先生」で有名な京都嵯峨芸術大学教授 | 真板昭夫 | まいたあきお |

| まつ毛の根もとにできる「ものもらい」のことです | 麦粒腫 | ばくりゅうしゅ |

| 昆虫のアラタ体が分泌する「○○ホルモン」? | 幼若 | ようじゃく |

| 2008年に国際宇宙ステーションで活躍した日本人宇宙飛行士です | 星出彰彦 | ほしであきひこ |

| 名前に反して、ヤドカリに近い仲間である生物です | 鱈場蟹 | タラバガニ |

| 試料をすりつぶしたり混ぜ合わせる時に使います | 乳鉢 | にゅうばち |

| ヤスデに代表される節足動物 | 倍脚類 | ばいきゃくるい |

| フラーレンの生成メカニズムを解明した日本の化学者です | 篠原久典 | しのはらひさのり |

| 学研の「科学」シリーズの付録を作り続けた「学研のエジソン」 | 湯本博文 | ゆもとひろふみ |

| 心臓が律動的に収縮運動をすることです | 拍動 | はくどう |

| 「春の七草」のひとつ・御形は現在ではこう呼ばれます | 母子草 | ははこぐさ |

| 現在はハハコグサとも呼ばれる「春の七草」のひとつです | 御形 | ごぎょう |

| 妊娠初期に見られる症状です | 悪阻 | つわり |

| 胸がむかむかして、吐き気がする状態です | 悪心 | おしん |

| 「奇跡の薬」と呼ばれる脳卒中などの予防薬・スタチンの開発者 | 遠藤章 | えんどうあきら |

| おしべ・めしべを保護するために存在する花びらの集まりのこと | 花冠 | かかん |

| 日本で初めてパンダの人工繁殖を成功させた元・上野動物園園長 | 増井光子 | ますいみつこ |

| 傷あとにできる「かさぶた」のことです | 痂皮 | かひ |

| 分母・分子が分数になっています | 繁分数 | はんぶんすう |

| 「生きている化石」のひとつです | 鸚鵡貝 | オウムガイ |

| 北海道で見られる梅雨に似た現象のこと | 蝦夷梅雨 | えぞつゆ |

| 古生代デボン紀に繁栄した原始的な魚類の一群 | 板皮類 | ばんぴるい |

| 原子力発電反対の立場をとる京都大学原子炉実験所助教 | 小出裕章 | こいでひろあき |

| 「しらす雲」「はね雲」とも呼ばれます | 巻雲 | けんうん |

| 「いわし雲」「さば雲」とも呼ばれます | 巻積雲 | けんせきうん |

| 「ひつじ雲」「大まだら雲」とも呼ばれます | 高積雲 | こうせきうん |

| ペンタン酸とも呼ばれる飽和脂肪酸の一種です | 吉草酸 | きっそうさん |

| 心臓の右心房付近にあるペースメーカーの役目をする部分 | 洞結節 | どうけっせつ |

| 心臓の右心房下内側磐にあるペースメーカーの役目をする部分 | 房室結節 | ぼうしつけっせつ |

| 食べたものが気道に入るのを防ぐ部分です | 喉頭蓋 | こうとうがい |

| アスベストによって引き起こされるガンの一種です | 中皮腫 | ちゅうひしゅ |

| アスベストが原因で起こる悪性腫瘍の1つ | 中皮腫 | ちゅうひしゅ |

| 恐竜は、竜盤目と○○○に分類されます | 鳥盤目 | ちょうばんもく |

| 左脳と右脳を連絡する神経線維の束 | 脳梁 | のうりょう |

| 純度が限りなく100%に近い酢酸のことです | 氷酢酸 | ひょうさくさん |

| 生物兵器として軍事機関で研究されている細菌です | 炭疽菌 | たんそきん |

| 松任谷由実の『春よ来い』の出だしにも登場する常緑低木 | 沈丁花 | じんちょうげ |

| 太陽面の光球面に見える白い斑点 | 粒状斑 | りゅうじょうはん |

| 目のガラス体の混濁や眼底出血によって起こります | 飛蚊症 | ひぶんしょう |

| ヤツメウナギがこれに属する最も原始的な脊椎動物です | 無顎類 | むがくるい |

| 魚のイシモチの名前はこれにちなんでいます | 耳石 | じせき |

| 心筋梗塞や脳梗塞の原因になる血管の詰まりのこと | 血栓 | けっせん |

| アルゴ座が分割されてできた星座のひとつです | 帆座 | ほざ |

| アルゴ座が分割されてできた星座のひとつです | 竜骨座 | りゅうこつざ |

| アルゴ座が分割されてできた星座のひとつです | 羅針盤座 | らしんばんざ |

| 海溝のなかで最も深い部分です | 海淵 | かいえん |

| 異物を誤って飲み込んでしまうこと | 誤嚥 | ごえん |

| 書物・衣類など、のりのついたものを食べる昆虫です | 紙魚 | しみ |

| 4月ごろに黄緑色の花を咲かす街路樹としておなじみの木 | 鈴懸の木 | すずかけのき |

| 地殻変動で地層が波状に押し曲げられること | 褶曲 | しゅうきょく |

| ミミズなどが移動するときの運動 | 蠕動 | ぜんどう |

| 月や太陽の引力によっておこる潮の干満を起こす力のことです | 潮汐力 | ちょうせきりょく |

| 発電にも利用される、引力に伴う海水面の上下動のこと | 潮汐 | ちょうせき |

| 哺乳類で、受精卵が子宮内膜に定着し、胎盤が形成されること | 着床 | ちゃくしょう |

| 麻酔を使って、陣痛の痛みを和らげる方法です | 無痛分娩 | むつうぶんべん |

| 頭痛・イライラなど、漠然とした体の不調の訴えのことです | 不定愁訴 | ふていしゅうそ |

| 紫外線が悪化の原因です | 雀斑 | そばかす |

| 英語の頭文字からUF膜とも呼ばれます | 限外濾過膜 | げんがいろかまく |

| メタンの和名です | 沼気 | しょうき |

| 硫酸アルミニウムとカリウムなど硫酸塩が化合してできます | 明礬 | みょうばん |

| 脳と脊髄を覆う三層の髄膜のうち中間にあるもの | 蜘蛛膜 | くもまく |

| 「帆掛け星」「四つ星」とも呼ばれる星座です | 烏座 | からすざ |

| 殺虫剤や半導体に用いられています | 砒素 | ひそ |

| 1954年に日本で初めて人間ドックを始めた当時東京第一病院の院長 | 坂口康蔵 | さかぐちこうぞう |

| 死後30分を経過して蘇生した臨死体験者としても有名な天文家 | 木内鶴彦 | きうちつるひこ |

| さそり座の南にある小さな星座です | 祭壇座 | さいだんざ |

| 液体の蒸発しやすい性質のこと | 揮発性 | きはつせい |

| 舌の表面にある味を感じる部分です | 味蕾 | みらい |

| 金属器の表面に焼きつけるガラス質のうわぐすり | 琺瑯 | ほうろう |

| 銅の表面にできる緑色のさびです | 緑青 | ろくしょう |

| 銅に少量の金を加えた合金 | 赤銅 | しゃくどう |

| 青銅、ハンダなどの合金に用いられます | 錫 | スズ |

| 虹彩の中央にある、眼の内側に入る光の量を調節する小孔です | 瞳孔 | どうこう |

| 三角関数・セカントのことを日本語ではこう呼びます | 正割 | せいかつ |

| 地下茎の周りの葉が肉厚で球状の塊になっているもの | 鱗茎 | りんけい |

| 記号「Pi」で示される物質です | 無機燐酸 | むきりんさん |

| 江戸時代の医師・華岡青洲が乳癌手術に用いた麻酔薬 | 通仙散 | つうせんさん |

| 子どもが睡眠中に突然目を覚まし怖がるように泣き叫ぶ症状 | 夜驚症 | やきょうしょう |

| 1900年に日本初の女医学校東京女医学校を創立した人物 | 吉岡弥生 | よしおかやよい |

| 園芸植物としても人気のツバキ科の植物です | 山茶花 | さざんか |

| 古くからその粉末が赤色の顔料として使われた鉱石 | 辰砂 | しんしゃ |

| チンパンジーの研究で世界的に知られた霊長類学者です | 西田利貞 | にしだとしさだ |

| 北里柴三郎の死後に北里研究所所長を務めた細菌学者 | 北島多一 | きたじまたいち |

| 雨や雪が、地上に届く前に蒸発すると発生します | 尾流雲 | びりゅううん |

| 雪が溶けて雨混じりになったもの | 霙 | みぞれ |

| ほとんどの哺乳類では7個あります | 頸椎 | けいつい |

| 2014年7月に東京ドームシティにオープンした宇宙ミュージアム | TeNQ | テンキュー |

| シダ植物などに見られる生殖器官 | 胞子嚢 | ほうしのう |

| コアラは動きすぎるとこれで死んでしまうとされます | 消耗病 | しょうもうびょう |

| 1990年に紫綬褒章を受賞した超電導の研究で有名な物理学者 | 田中昭二 | たなかしょうじ |

| 日本人4人目のクラフォード賞を2017年に受賞した免疫学者 | 坂口志文 | さかぐちしもん |

| 特に深海魚によく見られるメスよりもかなり小さいオス | 矮雄 | わいゆう |

| 一部の生物に見られるメスより極端に小さいオス | 矮雄 | わいゆう |

| 化学調味料「味の素」を発明した化学者 | 池田菊苗 | いけだきくなえ |

| 学名を「ニッポニア・ニッポン」という鳥です | 朱鷺 | トキ |

| 反比例や双曲線のグラフなどに見られます | 漸近線 | ぜんきんせん |

| 長い鼻の様子から名前が付いた海に棲む大きな哺乳類です | 象海豹 | ゾウアザラシ |

| ビリルビンが血液中に異常に増えることによりおこります | 黄疸 | おうだん |

| その姿はむしろネズミに似ています | 啼兎 | ナキウサギ |

| 水辺に棲んでいるイタチ科の動物です | 川獺 | カワウソ |

| 「日本の宇宙開発の父」と呼ばれる工学者です | 糸川英夫 | いとかわひでお |

| 物体がわずかに変形しただけで破壊されてしまう性質 | 脆性 | ぜいせい |

| 皮下組織に何かあるようです | 痼り | しこり |

| その性質から笑気ガスとも呼ばれます | 亜酸化窒素 | あさんかちっそ |

| 脳腫瘍に対する「鍵穴手術」を考案したアメリカ在住の医師 | 福島孝徳 | ふくしまたかのり |

| 「春の七草」に数えられるダイコンの別名です | 清白 | すずしろ |

| 原子核乾板飛跡の読取装置の研究を行いました | 丹羽公雄 | にわきみお |

| 「ボラックス」とも呼ばれるガラスの原料などになる結晶 | 硼砂 | ほうしゃ |

| かつてボイジャー2号が観測した海王星の模様です | 大暗斑 | だいあんはん |

| 金属を強く熱する時などに使う耐熱性の容器 | 坩堝 | るつぼ |

| 世界一臭い缶詰・シュールストレミングの中身は、これに漬物です | 鯡 | にしん |

| 鳥類の肺に数対ついている薄い膜の袋 | 気嚢 | きのう |

| 「バリ」とも呼ばれるスズキ目の魚です | 藍子 | アイゴ |

| 細胞分裂でできた二つ以上の新しい細胞 | 娘細胞 | じょうさいぼう |

| 真珠の取引で用いる重さの単位です | 匁 | もんめ |

| 放射熱のことです | 輻射熱 | ふくしゃねつ |

| アジア型やエルトール型がある感染症の一種 | 虎列刺 | コレラ |

| 電離したガスが様々な色の光を放つ星雲です | 輝線星雲 | きせんせいうん |

| 形状の美しさを、歴史上の美男にたとえた竹です | 業平竹 | ナリヒラダケ |

| 2013年9月に宇宙航空研究開発機構が打ち上げた新型ロケット | E | イプシロン |

| 数列において、いくつかの項の間に成り立つ関係式のことです | 漸化式 | ぜんかしき |

| 漢方薬としても用いられる硫酸ナトリウムの10水和物 | 芒硝 | ぼうしょう |

| 石などを使い、貝を割って食べます | 猟虎 | らっこ |

| 一年で初めて聞くホトトギスの鳴き声のこと | 忍音 | しのびね |

| 心配事が多い人は胃にできることもあります | 潰瘍 | かいよう |

| 中にランゲルハンス島があります | 膵臓 | すいぞう |

| マメ科の植物・クローバーの日本での別名の1つです | 白詰草 | しろつめくさ |

| 種子の中にあり、発芽のための養分を貯蔵しています | 胚乳 | はいにゅう |

| 1956年に国産初の抗生物質カナマイシンを発見しました | 梅澤濱夫 | うめざわはまお |

| 一般的原理から特殊な原理や事実を導くこと | 演繹 | えんえき |

| 動物の腱、皮、骨などを構成するタンパク質 | 膠原質 | こうげんしつ |

| 2011年の計算速度世界ランキングで1位となった日本製のスパコン | 京 | けい |

| 1941年に有名な不動点定理を発表した日本の数学者です | 角谷静夫 | かくたにしずお |

| 火山の噴火で噴出される直径2~64mmの砕屑物 | 火山礫 | かざんれき |

| 悪臭を放つ昆虫です | 椿象 | カメムシ |

| 哺乳類や鳥類の血を吸います | 蚤 | ノミ |

| 別名を「アメノウオ」という琵琶湖の固有種 | 琵琶鱒 | ビワマス |

| 退職後に一日中家にいる夫の態度が原因で妻が体調を崩す病気 | 夫源病 | ふげんびょう |

| 稲を食べる害虫です | 蝗 | イナゴ |

| 暗い所などで、瞳孔が散大した状態になることです | 散瞳 | さんどう |

| その臭いから命名されたという魚です | 胡瓜魚 | キュウリウオ |

| 「うね雲」「くもり雲」とも呼ばれます | 層積雲 | そうせきうん |

| 1852年に日本で初めての帝王切開手術をおこなった医者 | 伊古田純道 | いこだじゅんどう |

| 衝突などにより瞬間的に物質に働く力 | 撃力 | げきりょく |

| 脱洗脳のスペシャリストとしても知られる認知科学者です | 苫米地英人 | とまべちひでと |

| チューブを挿入して気道確保する方法です | 気管挿管 | きかんそうかん |

| 人体において咽頭と気管の間の部分です | 喉頭 | こうとう |

| 日本初の天体望遠鏡を独学で製作した江戸時代の職人です | 岩橋善兵衛 | いわはしぜんべえ |

| 椎骨と椎骨との間にある円板状の組織 | 椎間板 | ついかんばん |

| 水蒸気を多く含んだ気団が張り出している部分 | 湿舌 | しつぜつ |

| 五弁のピンクの花が有名なアオイ科の植物 | 芙蓉 | ふよう |

| リス、ネズミ、ヤマアラシなどが含まれます | 齧歯類 | げっしるい |

| 広島県の県鳥です | 阿比 | アビ |

| 日本からは見ることができない南天の星座です | 八分儀座 | はちぶんぎざ |

| 第1回は太田朋子が受賞した女性科学者に贈られる賞 | 猿橋賞 | さるはししょう |

| 一般に「げっぷ」や「おくび」と呼ばれる生理現象です | 曖気 | あいき |

| アモルファス半導体IGZOを開発した科学者 | 細野秀雄 | ほそのひでお |

| 保温材などに用いられる海底や湖底の堆積物です | 珪藻土 | けいそうど |

| 著書に『日本列島の誕生』がある日本地質学会会長も務めた学者 | 平朝彦 | たいらあさひこ |

| 葉や茎から乳液をだすことから付けられたパパイヤの和名 | 乳瓜 | チチウリ |

| チャーン数についての不等式にポゴモロフ、ヤウと名を残す人物 | 宮岡洋一 | みやおかよういち |

| ウマ科、サイ科、バク科に分けられます | 奇蹄類 | きているい |

| 国際紛争や医療分野に詳しいフリーのジャーナリスト | 村上和巳 | むらかみかずみ |

| 脳の表面にある「しわ」を医学用語でこう呼びます | 脳溝 | のうこう |

| 2018年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました | 本庶佑 | ほんじょたすく |

| 数学的体系を「対象」と「射」を用いて構築する学問分野 | 圏論 | けんろん |

| モーメントマグニチュードの概念を1977年に考案した人物 | 金森博雄 | かなもりひろお |

| 外来種であるザリガニの一種にその名を残す動物学者です | 内田亨 | うちだとおる |

| 橄欖岩や輝岩が変質してできる岩石です | 蛇紋岩 | じゃもんがん |

| 白鴎大学の教授を務めている元国立感染症研究所研究員 | 岡田晴恵 | おかだはるえ |

| 1887年に日本初の太陽コロナの写真撮影に成功した陸軍技師 | 杉山正治 | すぎやままさはる |

| 2014年にノーベル物理学賞を受賞した日本人科学者です | 赤崎勇 | あかさきいさむ |

| 霧よりは見通しが良い状態 | 靄 | もや |

| 心臓に戻る血液の逆流を防ぐ役割を持ちます | 静脈弁 | じょうみゃくべん |

| 降雨や河川水が地中に浸透し地下水に水が供給されること | 涵養 | かんよう |

| ドイツの化学者クラプロートはこれからメリト酸を発見しました | 蜜蝋石 | みつろうせき |

| 樺太に引かれた植物の分布境界を「シュミット線」と命名しました | 工藤祐舜 | くどうゆうしゅん |

| 皇后雅子様の妹、小和田節子の元夫である元WHOの職員 | 渋谷健司 | しぶやけんじ |

| 日本で初めてラジウムを測定した日本の放射化学の父 | 飯盛里安 | いいもりさとやす |

| 中央気象台の初代大長です | 荒井郁之助 | あらいいくのすけ |

| 生物物理学の分野で活躍した湯川秀樹の弟子である科学者 | 寺本英 | てらもとえい |

| 単体元素としてはダイヤモンドに次ぐ硬度を誇ります | 硼素 | ほうそ |

| 内之浦宇宙空間観測所がある鹿児島県の町です | 肝付町 | きもつきちょう |

| 水虫の原因となります | 白癬菌 | はくせんきん |

| 会社勤めの傍ら化石採集を続けるサラリーマン恐竜ハンター | 宇都宮聡 | うつのみやさとし |

| 兄に作家の白鳥をもつ、屋久島や台湾の植物相を研究した植物学者 | 正宗厳敬 | まさむねげんけい |

| 病気や怪我の際に氷を入れて患部を冷やすゴム製などの袋 | 氷嚢 | ひょうのう |

| ピントを調整する眼の組織は? | 毛様体 | もうようたい |

| 2024年4月に国立天文台の第7代台長に就任しました | 土居守 | どいまもる |

| ハトに嫌われた銅像の化学的考察でイグノーベル化学賞を受賞 | 広瀬幸雄 | ひろせゆきお |

| ジョン・マドックス賞を受賞した女性の医療ジャーナリスト | 村中璃子 | むらなかりこ |

| フリーカメラマン出身の医療ジャーナリスト | 伊藤隼也 | いとうしゅんや |

| アルキメデスが原理を発見 | 梃 | てこ |

| サボテンなどの多肉植物に起こる成長点が連なり帯状に育つ変異 | 綴化 | てっか |

| 日本に最初に来た個体の背中の色から名付けられました | 背黄青鸚哥 | せきせいいんこ |

| 1950年に日本初の女性理学博士となった数学者 | 桂田芳枝 | かつらだよしえ |

| 2022年9月にオレキシンの発見でブレークスルー賞を受賞した人物 | 柳沢正史 | やなぎさわまさし |

| 「歌舞伎町の女王」を自称する新宿ミネルバクリニックの院長 | 仲田洋美 | なかたひろみ |

| 胃の内容物を吐かせることを目的とする薬です | 催吐薬 | さいとやく |

| 火山や火山岩の研究で世界的に知られた地球科学者 | 久野久 | くのひさし |

| 地質年代で、第4紀前半の氷河時代にあたります | 更新世 | こうしんせい |

| 日本で最初の地球観測衛星は「○○1号」? |

| ダーウィンが進化論を生み出した時に乗っていた軍艦は「?号」 |

ビーグル

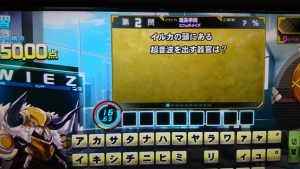

| イルカの頭にある超音波を出す器官は? |

メロン

| 温度や湿度を測ります |

ひゃくようばこ

| 漢字で「海虎」と書きます |

アメフラシ

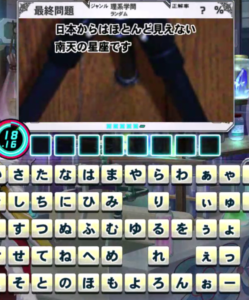

| 日本からはほとんど見えない南天の星座です |

ぼうえんきょう

コメント

胃の内容物を吐かせることを目的とする薬です 催吐薬 さいとやく

すみません。

このサイトは自分が予習で回収した問題しか載せておりません。

班猫→斑猫 が正しいと思われます

ご連絡ありがとうございます。

こちら修正しました。

夫源病、★2になってました。

ご連絡ありがとうございます。

こちらは自分で理エフェ☆2を回して引けたら対応したいと思います。

1日回して引けなかったらすみません。

すみません。

理エフェ☆2を予習で320問ほど回しましたが引けませんでした。

自力で引けるまでは☆3のままで置いておきます。

引けたら☆2に移動させます。

すみません。

気嚢 の方の確認もお願いしたいです。私の記憶ですと★2になっていると思います。

(予習では出なかった(していない)が、登龍門で出て青入れ時に110点増加した)

こちらも☆2予習で引けませんでしたので☆3のままにしておきます。

気嚢は★3で間違いありません。そのままで結構です。

了解しました。