| 物質の液化の起こる最高の温度・圧力の点 | 臨界点 | りんかいてん |

| 2012年7月に、自身の全ゲノムを実名で公開した慶應大学の教授 | 冨田勝 | とみたまさる |

| 最初に発見されたのはペニシリン | 抗生物質 | こうせいぶっしつ |

| 背骨の中にある神経組織 | 脊髄 | せきずい |

| 魚類などの水生動物の呼吸器官です | 鰓 | えら |

| 背中の縞模様が特徴のイノシシの子供です | 瓜坊 | うりぼう |

| 1980年に地球上から消滅した病気です | 天然痘 | てんねんとう |

| TVコメンテーターとしても活躍した、2010年に亡くなった数学者 | 森毅 | もりつよし |

| 飛行機の主翼に上向きにかかる力 | 揚力 | ようりょく |

| 天然記念物の白蛇はこれの一種です | 青大将 | アオダイショウ |

| 小さな力で重いものを移動させることができます | 動滑車 | どうかっしゃ |

| 力の方向を変えるために用いられます | 定滑車 | ていかっしゃ |

| 全陸地の約14%を占める長期にわたり凍結している土壌 | 永久凍土 | えいきゅうとうど |

| 酸素などが持つ、燃焼を促進する働きのこと | 助燃性 | じょねんせい |

| 「T-S解」の発見者の1人として有名な宇宙物理学者です | 佐藤文隆 | さとうふみたか |

| ティラノサウルスの日本語名です | 暴君竜 | ぼうくんりゅう |

| 2010年9月に打ち上げられたみちびきは日本初の「?衛星」 | 準天頂 | じゅんてんちょう |

| 「春の七草」のひとつです | 芹 | セリ |

| 人魚伝説のモデルになったといわれる動物です | 儒艮 | ジュゴン |

| 空気を遮断して、木炭や石炭などを加熱します | 乾留 | かんりゅう |

| 天球上の太陽の通り道 | 黄道 | こうどう |

| 三角関数の1つ・サインを日本語ではこういいます | 正弦 | せいげん |

| 三角関数の1つ・コサインを日本語ではこういいます | 余弦 | よげん |

| 全日空のパイロット出身の日本人宇宙飛行士です | 大西卓哉 | おおにしたくや |

| 算数では「あまり」と呼ばれます | 剰余 | じょうよ |

| 「秋の七草」のひとつです | 桔梗 | ききょう |

| 「秋の七草」のひとつです | 葛 | くず |

| 「秋の七草」のひとつ・ススキの別名です | 尾花 | おばな |

| 雪山などで、紫外線によって眼の角膜が傷つけられる症状です | 雪眼炎 | せつがんえん |

| 利根川上空にできる入道雲を俗にこう呼びます | 坂東太郎 | ばんどうたろう |

| マラリアや黄熱病のように特定の地域に多発する病気 | 風土病 | ふうどびょう |

| 積もった雪が、一年中消えない地点をつなげた境界線 | 雪線 | せっせん |

| 漢方薬など、動植物を由来とする医薬品です | 生薬 | しょうやく |

| 受精後に成長して種子になります | 胚珠 | はいしゅ |

| ニワトリの頭に見られます | 鶏冠 | とさか |

| 闘鶏に用いるニワトリの品種です | 軍鶏 | シャモ |

| ギリシャ文字のパイで表します | 浸透圧 | しんとうあつ |

| 望遠鏡や顕微鏡の対物レンズに使われるのは「○レンズ」? | 凸 | とつ |

| 金魚はもともとこれでした | 鮒 | ふな |

| 咳やくしゃみで体液が飛んで病気が感染するのは? | 飛沫感染 | ひまつかんせん |

| 歯の表面に付着した食物のカスや細菌のことです | 歯垢 | しこう |

| 水の表面張力を少なくする洗剤の主成分は○○○○剤? | 界面活性 | かいめんかっせい |

| 宮中で皇后が飼育されている蚕の品種 | 小石丸 | こいしまる |

| カルボン酸を代表する物質の一つ | 酢酸 | さくさん |

| 理科の実験器具です | 時計皿 | とけいざら |

| 上皿てんびんで重さを量るときに使います | 分銅 | ふんどう |

| 神経系のうち、脳や脊髄を含むのは「○○神経系」? | 中枢 | ちゅうすう |

| 神経系のうち、脳や脊髄以外の部分は「○○神経系」? | 抹消 | まっしょう |

| 細胞接着分子・カドヘリンを発見した日本の細胞生物学者です | 竹市雅俊 | たけいちまさとし |

| 赤ちゃんのお尻に見られる青い斑点 | 蒙古斑 | もうこはん |

| この元素が体内に不足すると味覚障害の恐れがあります | 亜鉛 | あえん |

| クサリヘビ科に属するヘビです | 波布 | ハブ |

| 脳の血管が詰まり、血行が阻害されるために引き起こされます | 脳梗塞 | のうこうそく |

| 志賀潔が発見した病原菌です | 赤痢菌 | せきりきん |

| 北極星の近くにある1年中見ることができる星座です | 麒麟座 | きりんざ |

| カンガルーやコアラなど育児のうを持つ哺乳類 | 有袋類 | ゆうたいるい |

| オーストラリアで見られるコアラ、カンガルーなどです | 有袋類 | ゆうたいるい |

| 「10の16乗」を表す数の単位です | 京 | けい |

| 「10の32乗」を表す数の単位です | 溝 | こう |

| 「10の64乗」を表す数の単位です | 不可思議 | ふかしぎ |

| バッタなどの昆虫が卵を産むための突起物です | 産卵管 | さんらんかん |

| ある直線が、他の直線・平面と垂直であることです | 鉛直 | えんちょく |

| 温度を下げるために使われるアンモニアやフロン | 冷媒 | れいばい |

| 植物の遺伝的素質を変えて品種改良をすることです | 育種 | いくしゅ |

| 「原因は常に結果の前になければならない」という考え方です | 因果律 | いんがりつ |

| 歯のセメント質を日本語ではこう言います | 白亜質 | はくあしつ |

| 動物の各組織の、細胞間を満たしている液体です | 組織液 | そしきえき |

| 英語では「フードチェーン」といいます | 食物連鎖 | しょくもつれんさ |

| マッチの製造などに使われます | 燐 | りん |

| かつて漢方医がこぞって読んだ張仲景による中国・後漢の医学書 | 傷寒論 | しょうかんろん |

| 植物の葉の周辺にみられるギザギザした凹凸のこと | 鋸歯 | きょし |

| 固体が大気中の水蒸気を吸収して溶けること | 潮解 | ちょうかい |

| 「南斗六星」はこの星座の一部です | 射手座 | いてざ |

| 地球上にもっとも多く存在する火山岩です | 玄武岩 | げんぶがん |

| 日本でもっとも一般的な火山岩です | 安山岩 | あんざんがん |

| X線撮影で用いるバリウムなどの薬品のこと | 造影剤 | ぞうえいざい |

| ミツバチの巣にある女王蜂が育つ部屋 | 王台 | おうだい |

| 火星の極地に見られる白くなった部分のことです | 極冠 | きょくかん |

| 長い間ハイヒールを履くとなりやすい症状です | 外反母趾 | がいはんぼし |

| アスコルビン酸の欠乏で引き起こされる病気 | 壊血病 | かいけつびょう |

| 粘液を分泌して花粉を受ける雌しべの先端部分です | 柱頭 | ちゅうとう |

| 植物の根の先端付近に無数に生えています | 根毛 | こんもう |

| 三角関数で用いる、半径1で中心が原点にある円のこと | 単位円 | たんいえん |

| 「ICチップ」という時のICを日本語では? | 集積回路 | しゅうせきかいろ |

| 恐竜もこれの一種でした | 爬虫類 | はちゅうるい |

| 「磁石の指す北」と「真北」の間の角度のこと | 偏角 | へんかく |

| モルモットの和名です | 天竺鼠 | てんじくねずみ |

| 胃と小腸をつなぐ消化管です | 十二指腸 | じゅうにしちょう |

| 分子内にベンゼン環を含む有機化合物のことです | 芳香族 | ほうこうぞく |

| 芳香族カルボン酸の一種 | 安息香酸 | あんそくこうさん |

| 引き算において引かれるほうの数のことです | 被減数 | ひげんすう |

| マメ科の植物で、種子のはいっている殻のことです | 莢 | さや |

| 1990年後半に注目された幅広い要素から成る科学です | 複雑系 | ふくざつけい |

| 空気を遮断して、木材や石炭などを加熱します | 乾留 | かんりゅう |

| 叩くと独特の音響を発することから名づけられた火山岩です | 響岩 | きょうがん |

| 外部の物体の重力によって軌道が影響を受けること | 摂動 | せつどう |

| 「高野聖」と呼ばれることもある水生昆虫です | 田鼈 | タガメ |

| さそり座とケンタウルス座の間に位置する星座です | 定規座 | じょうぎざ |

| 月や太陽の引力によって起こる潮汐のことです | 天文潮 | てんもんちょう |

| るつぼ、電気炉などに用いられる元素です | 白金 | はっきん |

| 金属など、熱や電気をよく伝える物体のことです | 導体 | どうたい |

| 元素の周期表では炭素のひとつ下に位置します | 珪素 | けいそ |

| 蒸発や凝固などの状態変化 | 相転移 | そうてんい |

| 液体の試薬を少量ずつ加える時に用いる実験器具は「?ろうと」 | 滴下 | てきか |

| 英名を「トランペットシェル」という巻貝 | 法螺貝 | ホラガイ |

| 口から喉(のど)までの部分を指します | 口腔 | こうこう |

| 高い所にあるものを見る視線と水平面が成る角度 | 仰角 | ぎょうかく |

| アンタレスをアルファ星とする夏の夜空に輝く星座です | 蠍座 | さそりざ |

| 雄のロバと雌のウマとの交配により生まれた雑種です | 騾馬 | らば |

| 哺乳類、鳥類、魚類など | 脊椎動物 | せきついどうぶつ |

| 種の生存競争に勝ったものだけが残ることです | 自然淘汰 | しぜんとうた |

| 周期表17族に属する原子番号53の元素 | 沃素 | ようそ |

| 最初はホウレンソウの葉から発見されたビタミン | 葉酸 | ようさん |

| ある命題の結論を誤りと仮定してその矛盾を示して証明する方法 | 背理法 | はいりほう |

| 緩やかに盛り上がった幅広く長い海底地形です | 海膨 | かいぼう |

| 「はしか」の正式名称です | 麻疹 | ましん |

| 気象用語の「台風」という言葉を命名しました | 岡田武松 | おかだたけまつ |

| 卵がかえること | 孵化 | ふか |

| 腫れると感染症などが心配される免疫器官です | 淋巴腺 | りんぱせん |

| 等比数列において、隣り合う二項の間の比をこう呼びます | 公比 | こうひ |

| 2010年にノーベル化学賞を受賞した日本人科学者です | 根岸英一 | ねぎしえいいち |

| 2010年にノーベル化学賞を受賞した日本人科学者です | 鈴木章 | すずきあきら |

| アモルファスのことを日本語ではこう言います | 非晶質 | ひしょうしつ |

| 主に有機化合物の表示に用いられる化学式です | 示性式 | しせいしき |

| 2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました | 山中伸弥 | やまなかしんや |

| 植物体内の水分が水蒸気として体外に排出される現象 | 蒸散 | じょうさん |

| 飲料水などを介して伝染病が流行することです | 水系感染 | すいけいかんせん |

| 液体と、その液体に溶けない物質を分離させることです | 濾過 | ろか |

| 標本にする際に、昆虫の羽根を美しく整えること | 展翅 | てんし |

| リンゴをかじると歯から血が出ます | 歯槽膿漏 | しそうのうろう |

| リンゴをかじって血が滲んだらこれの可能性大 | 歯槽膿漏 | しそうのうろう |

| 完全変態を行う昆虫で幼虫から成虫に移る直前の形態 | 蛹 | さなぎ |

| アゴハゼに似ているハゼの仲間です | 泥目 | ドロメ |

| 植物群落が、その地域の気候条件に適応し、安定状態に達すること | 極相 | きょくそう |

| 種子植物の胚珠の中にある雌性配偶体 | 胚嚢 | はいのう |

| ロシアの宇宙船「ソユーズ」に搭乗した2人目の日本人です | 野口聡一 | のぐちそういち |

| ロシアの宇宙船「ソユーズ」に搭乗した3人目の日本人です | 古川聡 | ふるかわさとし |

| 導電性ポリマーの発見と開発でノーベル化学賞を受賞 | 白川英樹 | しらかわひでき |

| 高山地方などで夏になっても溶けずに翌年まで残る雪 | 万年雪 | まんねんゆき |

| 数学で、真偽の判断の対象となる文章や式のことです | 命題 | めいだい |

| 「渓流の女王」といわれる高級魚 | 山女魚 | やまめ |

| 渓流に棲むサケ科の魚です | 山女魚 | ヤマメ |

| これを利用した個人認証システムの開発も進められています | 虹彩 | こうさい |

| 人体で、腕の骨と胴とをつなぐ逆三角形の大きな骨です | 肩甲骨 | けんこうこつ |

| 中世まで銅や鉛などを使って盛んに行われました | 錬金術 | れんきんじゅつ |

| かつては「江戸わずらい」とも呼ばれた病気 | 脚気 | かっけ |

| 筋肉が発作的に収縮を繰り返すこと | 痙攣 | けいれん |

| しゃっくりは横隔膜の○○によりおこります | 痙攣 | けいれん |

| 人間の首の部分にある内分泌器官です | 甲状腺 | こうじょうせん |

| 原子番号9のハロゲン族元素 | 弗素 | ふっそ |

| 「七変化」という別名もあります | 紫陽花 | あじさい |

| チョウやガの羽にある毛が変化した粉のような物質 | 鱗粉 | りんぷん |

| 外部からの力に対して変化しないと考えられる物体 | 剛体 | ごうたい |

| おおいぬ座のアルファ星シリウスの中国での呼び名 | 天狼星 | てんろうせい |

| 物質が光を発する現象です | 蛍光 | けいこう |

| ダンダラ、ナミ、ナナホシなどの種類がある昆虫です | 瓢虫 | てんとうむし |

| 金属の薄い層を、他のものの表面にかぶせること | 鍍金 | めっき |

| 純白の大きな花を咲かせるサボテンの一種です | 月下美人 | げっかびじん |

| ワカメ、コンブ、ヒジキがこれに分類されます | 褐藻類 | かっそうるい |

| 科学の実験で液体を漉(こ)すのに使います | 濾紙 | ろし |

| 水素と酸素を二対一で混合した気体 | 爆鳴気 | ばくめいき |

| 海外旅行へ出発する前に受ける人もいます | 予防接種 | よぼうせっしゅ |

| 日本に生息する淡水魚の中で最も冷たい水を好むといわれます | 岩魚 | いわな |

| 2012年に天皇陛下の執刀手術を行った、「神の手」を持つ外科医 | 天野篤 | あまのあつし |

| 長い鼻先が特徴的な哺乳類です | 獏 | バク |

| 単斜、斜方、ゴム状などの種類があります | 硫黄 | いおう |

| 四則演算の計算ミスをチェックする方法です | 九去法 | きゅうきょほう |

| 決まった時間ではなく必要になった時に服用する薬 | 頓服 | とんぷく |

| 物体が電磁波を放出することです | 輻射 | ふくしゃ |

| レモンなどの柑橘類に含まれる有機化合物 | 枸櫞酸 | くえんさん |

| 大きいものでは20mを超すという西部劇でもおなじみの柱サボテン | 弁慶柱 | ベンケイチュウ |

| 笑った時のエクボを造る人間の表情筋です | 笑筋 | しょうきん |

| 液体を気体に変えるために必要な熱量のことです | 気化熱 | きかねつ |

| 水晶はこの鉱物の結晶です | 石英 | せきえい |

| 近視の人が用いる眼鏡に使われるのは「○レンズ」? | 凹 | おう |

| 植物内にある通路です | 維管束 | いかんそく |

| 自律神経系の中枢をなす間脳の一部分です | 視床下部 | ししょうかぶ |

| 花の形が、書道で使う墨壺に似ていることから名付けられました | 菫 | すみれ |

| 横縞のある、細長い筋繊維で構成された筋肉です | 横紋筋 | おうもんきん |

| 耳垢が湿っている人に多く見られる症状です | 腋臭 | わきが |

| 骨と骨とを繋いで関節を形成する軟部組織のこと | 靭帯 | じんたい |

| 先史時代には石器の材料に使われました | 黒曜石 | こくようせき |

| 日本にリンネの二名法を初めて紹介した日本初の理学博士の一人 | 伊藤圭介 | いとうけいすけ |

| 南方熊楠による研究で知られる「変形菌」とも呼ばれる生物 | 粘菌 | ねんきん |

| オシッコを我慢しすぎるとこの病気を患います | 膀胱炎 | ぼうこうえん |

| 水酸化ナトリウムを製造する電解法の一つです | 隔膜法 | かくまくほう |

| 敵に襲われた時には毛を逆立てて身を守ります | 山荒 | やまあらし |

| 喉の奥にあるリンパ組織のことです | 扁桃 | へんとう |

| ヤケドや凍傷などで組織が部分的に死ぬこと | 壊死 | えし |

| 三角形の外角の二等分線の交点です | 傍心 | ぼうしん |

| 振動数が異なる二音が重なって音の強弱が周期的に変わる現象 | 唸り | うなり |

| 堆積岩の一種です | 泥岩 | でいがん |

| 堆積岩の一種です | 砂岩 | さがん |

| 発症すると激痛を伴います | 尿路結石 | にょうろけっせき |

| プレアデス星団が特に有名です | 散開星団 | さんかいせいだん |

| その国で使用される医薬品に関して、基準を定めた法令です | 薬局方 | やっきょくほう |

| 粉ぐすりを一回分に分ける薄い紙 | 薬包紙 | やくほうし |

| ウシやヒツジが食物を消化するためにおこないます | 反芻 | はんすう |

| 古代中国の仙人・董奉は、病気を治療した相手に植えさせました | 杏 | あんず |

| そのもの自体は変化しないが化学反応を速める物質 | 触媒 | しょくばい |

| 海岸に打ち寄せた水が、沖へと戻る通路となる強い潮の流れ | 離岸流 | りがんりゅう |

| 子供が感染症にかかりやすい化膿レンサ球菌の別名 | 溶連菌 | ようれんきん |

| 準備運動をせずに激しい運動をすると襲われることがあります | 腓返り | こむらがえり |

| 昆虫や両生類が繁栄した古生代の後半にあたる地質時代 | 石炭紀 | せきたんき |

| 高級な香木の一種です | 伽羅 | きゃら |

| 「世界三大珍味」のひとつ・キャビアはこれの卵です | 蝶鮫 | チョウザメ |

| 二酸化ケイ素に富んだ火山岩です | 流紋岩 | りゅうもんがん |

| 遠心分離機にセットする資料を入れるための小さな管 | 遠沈管 | えんちんかん |

| 1980年代半ばに日本でブームになった爬虫類です | 襟巻蜥蜴 | エリマキトカゲ |

| 体が多くの節に分かれていることから命名された昆虫です | 七節 | ななふし |

| 眼の保護に役立ってます | 睫 | まつげ |

| 主に斜長石と角閃石から成る深成岩です | 閃緑岩 | せんりょくがん |

| 大脳の下にある内分泌器官 | 脳下垂体 | のうかすいたい |

| 直前の新月の瞬間からの経過日数のことです | 月齢 | げつれい |

| 光触媒化学の先駆者として有名な現在の東京理科大学の学長です | 藤嶋昭 | ふじしまあきら |

| かつて存在すると考えられていたフロギストンを日本語でいうと? | 燃素 | ねんそ |

| 摂食障害の一種です | 拒食症 | きょしょくしょう |

| 犬歯に多く見られる、普通の位置からずれて生える歯のことです | 八重歯 | やえば |

| 日本で広く分布する毒蛇です | 蝮 | マムシ |

| 昔は大ハマグリが吐く気が原因と考えられていました | 蜃気楼 | しんきろう |

| 人間の心臓には2つあります | 心房 | しんぼう |

| 皇居の周辺で歩く姿が話題となることもある水鳥 | 軽鴨 | かるがも |

| 幼い頃はサゴシ、ナギなどと呼ばれる出世魚です | 鰆 | さわら |

| 液体が固体になる温度のこと | 凝固点 | ぎょうこてん |

| 互いに相手に向き合って働く2つの等しい力 | 偶力 | ぐうりょく |

| 内惑星が最も太陽から離れて見える角度です | 最大離角 | さいだいりかく |

| マツやイチョウなど風を利用して受粉する花 | 風媒花 | ふうばいか |

| 中国・三国時代の人物の名にちなむ、高さ25mにもなる竹 | 孟宗竹 | もうそうちく |

| 土踏まずが見られない足のことです | 扁平足 | へんぺいそく |

| 2002年のSARS対策ではWHOの陣頭指揮を取った医学者 | 尾身茂 | おみしげる |

| x軸とy軸で分けられる部分 | 象限 | しょうげん |

| 注ぎ口の小さい容器へ液体を注ぐ時に使います | 漏斗 | ろうと |

| ビタミンAの欠乏で起こります | 夜盲症 | やもうしょう |

| 細胞の一部が異常に分裂してできたもの | 腫瘍 | しゅよう |

| 欠乏すると貧血や舌炎、下痢をおこしてしまいます | 葉酸 | ようさん |

| 英語では「ジオメトリー」という数学の一分野 | 幾何学 | きかがく |

| 胸膜が炎症を起こしたことによる病気です | 膿胸 | のうきょう |

| 木星表面の特徴的な模様である巨大なガスの渦です | 大赤斑 | だいせきはん |

| カーボンナノチューブの発見などで世界的に有名な物理学者です | 飯島澄男 | いいじますみお |

| 溶鉱炉で鉄鉱石を還元して得られる鉄のことです | 銑鉄 | せんてつ |

| a:b:cのように表される三つ以上の数の比のことです | 連比 | れんぴ |

| 海や湖で、太陽の光が届く範囲の水層をさす言葉です | 有光層 | ゆうこうそう |

| 生物の構成成分であるアミノ酸が結合した化合物 | 蛋白質 | たんぱくしつ |

| 氷が溶けて水になります | 融点 | ゆうてん |

| 現在はタビラコとも呼ばれる「春の七草」のひとつです | 仏の座 | ほとけのざ |

| 肝細胞板間に存在する拡張した毛細血管 | 類洞 | るいどう |

| 原子番号25元素記号Mnの元素 | 満俺 | マンガン |

| 心臓から脳へ血液を送る動脈です | 頸動脈 | けいどうみゃく |

| その中に花粉が詰まっています | 葯 | やく |

| 元厚生労働省医系技官であるノンフィクション作家 | 木村盛世 | きむらもりよ |

| 脊椎動物の小腸の内壁に無数に存在する突起です | 柔毛 | じゅうもう |

| 人間の目でとらえることが電磁波です | 可視光線 | かしこうせん |

| 科学雑誌「Newton」の初代編集長を務めた地球物理学者です | 竹内均 | たけうちひとし |

| 有孔虫の殻が堆積したものです | 星の砂 | ほしのすな |

| 体の組織や細胞が局部的に死ぬこと | 壊死 | えし |

| 著書に『環境問題はなぜウソがまかり通るのか』がある科学者 | 武田邦彦 | たけだくにひこ |

| 「肩関節周囲炎」とも呼ばれます | 五十肩 | ごじゅうかた |

| 蚊の幼虫のことです | 孑孑 | ぼうふら |

| これに罹ると、プールに入るのは禁止されます | 結膜炎 | けつまくえん |

| 大気中の水蒸気が凝結して水滴がつく現象 | 結露 | けつろ |

| 電子を最大限度まで収容した電子殻のことです | 閉殻 | へいかく |

| 化学反応を用いて、化学物質の量を測定する定量分析法です | 滴定 | てきてい |

| 英語で「シーファイアー」と呼ばれることもあります | 不知火 | しらぬい |

| 青銅、ハンダなどの合金に用いられます | 錫 | スズ |

| 沖縄県の県花に指定されているマメ科の落葉樹 | 梯梧 | デイゴ |

| 鍾乳洞内で天井から垂れ下がっています | 鍾乳石 | しょうにゅうせき |

| ナミブ砂漠に生える裸子植物ウェルウィッチアの品種 | 奇想天外 | きそうてんがい |

| アンチモンを含むことで知られる鉱物の一種 | 輝安鉱 | きあんこう |

| 英語では「グリーンハウス・エフェクト」といいます | 温室効果 | おんしつこうか |

| 和名を「ベニヅル」といいます |

フラミンゴ

| 体長は1~3mmです |

ミジンコ

| 日本からはほとんど見えない南天の星座です |

くじゃくざ

| 英語では「マイクロスコープ」という微小な物質を観察する装置 |

けんびきょう

| イルカの頭にある超音波を出す器官は? |

メロン

| 音に冠する実験に使います |

おんさ

| ガルバーニが「動物電気」の研究に使いました |

カエル

| 日本で最初の地球観測衛星は「○○1号」? |

もも

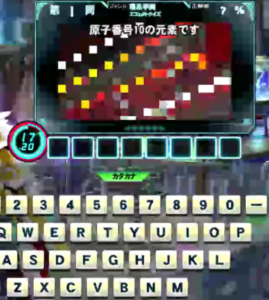

| 原子番号10の元素です |

ネオン

| 北極地方を中心に生息し年末に大活躍します |

トナカイ

コメント