| 豊臣秀吉が「水攻め」で備中高松城を落としたときその水を取り入れた河は足守河である | ○ |

| 豊臣秀吉が「水攻め」で備中高松城を落としたときその水を取り入れた河は御守川である | × |

| キリシタン大名の高山右近が追放された国はフィリピンである | ○ |

| キリシタン大名の高山右近が追放された国はタイである | × |

| 「芸術は長く人生は短し」という名言を残した古代ギリシャの哲学者はヒポクラテスである | ○ |

| 「芸術は長く人生は短し」という名言を残した古代ギリシャの哲学者はプロタゴラスである | × |

| 現在使われている太陽暦のグレゴリオ暦を制定したのはグレゴリウス13世である | ○ |

| 現在使われている太陽暦のグレゴリオ暦を制定したのはグレゴリウス7世である | × |

| 江戸時代の東海道で宮から桑名までの海路は七里の渡しと呼ばれた | ○ |

| 古代ギリシャの哲学者ソクラテスを悩ませた悪妻の名前はクサンティッペである | ○ |

| 古代ギリシャの哲学者ソクラテスを悩ませた悪妻の名前はエロイーズである | × |

| 古代ローマで、第一回三頭政治を担当した3人の政治家はカエサルとクラッススとポンペイウスである | ○ |

| 古代ローマで、第一回三頭政治を担当した3人の政治家はカエサルとクラッススとアントニウスである | × |

| 1570年に始まる石山合戦の舞台になったのは石山本願寺である | ○ |

| 1570年に始まる石山合戦の舞台になったのは石山寺である | × |

| アラビア人、エチオピア人ユダヤ人などが含まれるのはセム族である | ○ |

| 森有礼らが「明六社」を設立したのは明治6年である | ○ |

| 武田信玄の旗印「風林火山」の出典である中国の書物は『孫子』である | ○ |

| 1901年に創立された日本最初の社会主義政党は社会民主党である | ○ |

| 1901年に創立された日本最初の社会主義政党は社会民衆党である | × |

| 日本の歴代総理大臣で就任期間が最も短かったのは東久邇宮稔彦王である | ○ |

| 日本の歴代総理大臣で就任期間が最も短かったのは宇野宗佑である | × |

| 日本銀行が開業したのは明治時代である | ○ |

| 日本銀行が開業したのは大正時代である | × |

| 江戸城には「大奥」のほかに「中奥」と呼ばれる場所もあった | ○ |

| ローマ帝国が東西に分裂したのは4世紀である | ○ |

| ローマ帝国が東西に分裂したのは5世紀である | × |

| 1947年に独立したインドの初代首相はネールである | ○ |

| エリザベス2世の前にイギリス国王だったのはジョージ6世である | ○ |

| 日本で最も若くして総理大臣に就任したのは初代の伊藤博文である | ○ |

| 1077年のカノッサの屈辱で雪の中で立ち尽くして許しを得たのはハインリヒ4世である | ○ |

| 1077年のカノッサの屈辱で教皇に破門された神聖ローマ帝国皇帝ハインリヒ4世は、その数日後に失意のまま死去した | × |

| 1945年、沖縄戦が集結したとされる日にちなんだ「慰霊の日」は6月23日である | ○ |

| 1945年、沖縄戦が集結したとされる日にちなんだ「慰霊の日」は4月1日である | × |

| 476年に傭兵隊長オドアケルが滅ぼした国は西ローマ帝国である | ○ |

| インド航路を発見したバスコ・ダ・ガマが最初に到達したインドの町はカリカットである | ○ |

| インド航路を発見したバスコ・ダ・ガマが最初に到達したインドの町はカルカッタである | × |

| 日本で最初に戸籍が作られたのは飛鳥時代である | ○ |

| 日本で最初に戸籍が作られたのは平安時代である | × |

| アフガニスタンのイスラム王朝にはゴール朝というものがあった | ○ |

| 第一次世界大戦が勃発したとき日本の年号は大正だった | ○ |

| 第一次世界大戦が勃発したとき日本の年号は明治だった | × |

| 『キリスト教網要』を書いた宗教改革者といえばカルヴァンである | ○ |

| 『キリスト教網要』を書いた宗教改革者といえばルターである | × |

| 日本の歴代総理大臣の中には100歳以上まで生きた人もいる | ○ |

| 日本の総理大臣の中には「第5次」まで組閣した人がいる | ○ |

| 8~9世紀の日本の行政区画で九州が属していたのは西海道である | ○ |

| 8~9世紀の日本の行政区画で九州が属していたのは南海道である | × |

| 「ヘレニズム」という言葉を名付けた歴史家はドロイゼンである | ○ |

| 「ヘレニズム」という言葉を名付けた歴史家はヘロドトスである | × |

| 「エジプトはナイルのたまもの」という名言を残した歴史家はヘロドトスである | ○ |

| 「エジプトはナイルのたまもの」という名言を残した歴史家はピタゴラスである | × |

| 犬に金玉を噛まれ死にそうになったというエピソードがある幕末の人物は勝海舟である | ○ |

| 犬に金玉を噛まれ死にそうになったというエピソードがある幕末の人物は坂本竜馬である | × |

| 律令制度の右大臣と左大臣。位が高かったのは左大臣である | ○ |

| 律令制度の右大臣と左大臣。位が高かったのは右大臣である | × |

| 薔薇戦争の結果誕生したイギリスの王朝はテューダー朝である | ○ |

| 薔薇戦争の結果誕生したイギリスの王朝はプランタジネット朝である | × |

| 病気を治してもらったことから道鏡を重用した第48代天皇は桓武天皇である | × |

| 1649年の清教徒革命で処刑されたイギリス王はチャールズ1世である | ○ |

| 1649年の清教徒革命で処刑されたイギリス王はジェームズ1世である | × |

| 江戸時代大名のうち領地の少ない者を小名と呼んだ | ○ |

| 1930年代にイギリス・ポンド圏で行われたブロック経済の通称はスターリングブロックである | ○ |

| 1930年代にイギリス・ポンド圏で行われたブロック経済の通称はレーニングブロックである | × |

| 漢字の「慶」がつく日本の元号は全て江戸時代のものである | × |

| フランスの身分制議会・三部会で第一身分とされたのは聖職者である | ○ |

| フランスの身分制議会・三部会で第一身分とされたのは貴族である | × |

| 1864年に京都で禁門の変を起こしたのは長州藩の藩士である | ○ |

| 1864年に京都で禁門の変を起こしたのは土佐藩の藩士である | × |

| 中国の諸子百家で性善説を唱えたのは孟子である | ○ |

| 中国の諸子百家で性善説を唱えたのは荀子である | × |

| 1886年に日本最初のストライキが起こったのは雨宮製糸場である | ○ |

| 1886年に日本最初のストライキが起こったのは富岡製糸場である | × |

| 江戸時代の五街道の中で宿場の数がもっとも多かったのは中山道である | ○ |

| 江戸時代の五街道の中で宿場の数がもっとも多かったのは東海道である | × |

| 江戸時代に大名が名乗った「~守」とは、治めていた領地の名前を記したものである | × |

| 室町幕府には2度将軍に就任した人物がいる | ○ |

| スイスが永世中立国と認められたのはウィーン会議である | ○ |

| スイスが永世中立国と認められたのはベルサイユ条約である | × |

| 1814年のウィーン会議で議長を務めた政治家はメッテルニヒである | ○ |

| 1814年のウィーン会議で議長を務めた政治家はタレーランである | × |

| 源平合戦で源氏の旗の色は白である | ○ |

| 源平合戦で源氏の旗の色は赤である | × |

| 平安末期に活躍した武将・平清盛の父親は平忠盛である | ○ |

| 平安末期に活躍した武将・平清盛の父親は平重盛である | × |

| 日露戦争のときにロシアの旅順要塞の司令官を務めていたのはステッセルである | ○ |

| 日露戦争のときにロシアの旅順要塞の司令官を務めていたのはウィッテである | × |

| 古代イスラエル王国の王でダビデはソロモンの父である | ○ |

| 古代イスラエル王国の王でダビデはソロモンの息子である | × |

| イギリスとフランスが戦った百年戦争の実際の期間は百年以上である | ○ |

| イギリスとフランスが戦った百年戦争の実際の期間は百年以下である | × |

| フランス皇帝ナポレオン3世はナポレオン1世の甥である | ○ |

| 初めて正式に「ツァーリ」と名乗ったロシアの皇帝はイワン4世である | ○ |

| 初めて正式に「ツァーリ」と名乗ったロシアの皇帝はイワン3世である | × |

| 清の最後の皇帝・愛新党羅溝儀が死ぬ直前に食べたいと言った好物はチキンラーメンである | ○ |

| 清の最後の皇帝・愛新党羅溝儀が死ぬ直前に食べたいと言った好物はボンカレーである | × |

| 大日本帝国憲法はアジア初の近代憲法である | × |

| 北山文化の代表的建築物鹿苑寺金閣は3階建てである | ○ |

| 1688年に起きた名誉革命で追放されたイングランド王はジェームズ2世である | ○ |

| 1688年に起きた名誉革命で追放されたイングランド王はチャールズ2世である | × |

| 紀元前2350年頃に初めてメソポタミアを統一したサルゴン1世はシュメール人である | × |

| インド独立運動で採択された綱領で「自治・独立」を指すものはスワラージである | ○ |

| インド独立運動で採択された綱領で「自治・独立」を指すものはスワデーシである | × |

| 江戸時代に町火消四十八組を組織した南町奉行は大岡忠相である | ○ |

| 江戸時代に町火消四十八組を組織した南町奉行は遠山景元である | × |

| 中国の後漢が滅亡するきっかけとなった184年に発生した農民反乱は黄巾の乱である | ○ |

| 中国の後漢が滅亡するきっかけとなった184年に発生した農民反乱は黄巣の乱である | × |

| 中国の王朝「唐」が滅亡するきっかけとなった反乱は黄巾の乱である | × |

| 戊辰戦争の箱根戦争の際五稜郭を援護するために四稜郭というのも築かれた | ○ |

| 史上最年少で就任したアメリカ大統領はセオドア・ルーズベルトである | ○ |

| 史上最年少で就任したアメリカ大統領はケネディである | × |

| 1945年9月2日、ミズーリ号上で降伏文書に調印した日本の代表は首相の鈴木貫太郎である | × |

| 1945年8月2日、ポツダム会談が終わったときのイギリスの首相はクレメント・アトリーである | ○ |

| 1945年8月2日、ポツダム会談が終わったときのイギリスの首相はウィンストン・チャーチルである | × |

| これまでの日本の元号に漢字1文字のものは1つもない | ○ |

| これまでの日本の元号に漢字3文字のものは1つもない | ○ |

| 第一次世界大戦が起こった時日本の首相は大隈重信だった | ○ |

| 第一次世界大戦が起こった時日本の首相は寺内正毅だった | × |

| 明治に結成された政党・立憲政友会の総裁は全員首相に就任した | × |

| ローマ教皇インノケンティウス3世の有名な言葉は「教皇は太陽、皇帝は月」である | ○ |

| ローマ教皇インノケンティウス3世の有名な言葉は「皇帝は太陽、教皇は月」である | × |

| 太平洋戦争終了時の日本の首相は鈴木貫太郎である | ○ |

| 太平洋戦争終了時の日本の首相は東条英機である | × |

| 江戸城の天守閣は明暦の大火で焼失した | ○ |

| 小野小町のもとに九十九夜通ったという伝説で知られる人物は深草少将である | ○ |

| 1949年、中華人民共和国が成立したとき首相に就任したのは周恩来である | ○ |

| 1949年、中華人民共和国が成立したとき首相に就任したのは毛沢東である | × |

| 1912年1月1日に中華民国の初代臨時大総統となった人物は孫文である | ○ |

| 1912年1月1日に中華民国の初代臨時大総統となった人物は袁世凱である | × |

| 1915年に中華民国を中華帝国と改め初代皇帝となった人物は袁世凱である | ○ |

| 1938年の西安事件で監禁された中国の政治家は蒋介石である | ○ |

| 1938年の西安事件で監禁された中国の政治家は孫文である | × |

| 1968年の3億円事件で奪われた実際の金額は3億円より少なかった | ○ |

| 1968年の3億円事件で奪われた実際の金額は3億円より多かった | × |

| 青森の三内丸山遺跡は縄文時代の遺跡である | ○ |

| 青森の三内丸山遺跡は弥生時代の遺跡である | × |

| 有名な冠位十二階のほかに冠位二十六階というのもあった | ○ |

| 日本の初代天皇とされる神武天皇は紀元前の人物である | ○ |

| 現存する日本最古の歴史書『古事記』を筆録したのは太安万侶である | ○ |

| 現存する日本最古の歴史書『古事記』を筆録したのは稗田阿礼である | × |

| 第20代内閣総理大臣の高橋是清は五・一五事件で暗殺された | × |

| アルジェリアとナイジェリアは同じ国から独立した | × |

| 19世紀と20世紀で日数が多かったのは20世紀である | ○ |

| 19世紀と20世紀で日数が多かったのは19世紀である | × |

| イギリスがアメリカの独立を承認した条約はパリ条約である | ○ |

| イギリスがアメリカの独立を承認した条約はロンドン条約である | × |

| 江戸幕府の将軍の中で最も長生きしたのは徳川慶喜である | ○ |

| 江戸幕府の将軍の中で最も長生きしたのは徳川家康である | × |

| ナポレオンが連合軍に敗れた「ワーテルローの戦い」で知られるワーテルローは現在のベルギーにある都市である | ○ |

| ナポレオンが連合軍に敗れた「ワーテルローの戦い」で知られるワーテルローは現在のオランダにある都市である | × |

| 鎌倉の大仏に大仏殿がないのは津波で流されたからである | ○ |

| 鎌倉の大仏に大仏殿がないのは火事で流されたからである | × |

| スペイン内乱のときフランコが結成した政党はファランヘ党である | ○ |

| スペイン内乱のときフランコが結成した政党はファシスタ党である | × |

| 英麺(えいめん)戦争とはイギリスとビルマとの戦争である | ○ |

| 坂本龍馬が最後を遂げた京都の近江屋は醤油屋である | ○ |

| 坂本龍馬が最後を遂げた京都の近江屋は旅館である | × |

| 幕末に坂本龍馬が殺害された事件の舞台となったのは池田屋である | × |

| 剣の流派、北辰一刀流の北辰とは月のことである | × |

| 太平洋戦争中の米軍の作戦には「ペンキで富士山を真っ赤に染める」という計画があった | ○ |

| 第13代将軍徳川家定の正室となった篤姫は薩摩藩藩主・島津斉彬の養女である | ○ |

| 第13代将軍徳川家定の正室となった篤姫は薩摩藩藩主・島津久光の養女である | × |

| 大河ドラマでもおなじみの篤姫は、徳川家定の正室である | ○ |

| 大河ドラマでもおなじみの篤姫は、徳川慶喜の正室である | × |

| 918年、朝鮮半島に高麗を建国したのは王建である | ○ |

| 918年、朝鮮半島に高麗を建国したのは王建民である | × |

| 松平定信がおこなった「寛政異学の禁」は朱子学以外の全ての学問を禁じたものであった | × |

| 1960年に世界初の女性首相が誕生したアジアの国はスリランカである | ○ |

| アルゼンチンの生んだ世界初の女性大統領の名前はイサベル・ペロンである | ○ |

| 宗教改革で有名なカルヴァンはフランス人である | ○ |

| 宗教改革で有名なカルヴァンはスイス人である | × |

| 悲劇の女性・建礼門院徳子が平家滅亡後に尼として余生を過ごした京都の寺は寂光院である | ○ |

| 悲劇の女性・建礼門院徳子が平家滅亡後に尼として余生を過ごした京都の寺は聚光院である | × |

| 遣唐使が最後に派遣されたのは894年のことである | × |

| 赤穂四十七士が討ち入りを果たした時大石内蔵助はちょうど47歳だった | × |

| ナポレオン1世がフランス皇帝になった時の年齢は20代だった | × |

| 中国では「華氏城」と呼ばれた古代インド、グプタ朝の都はプルシャプラである | × |

| 幕末、日本がアメリカに次いで2番目に和親条約を結んだ国はイギリスである | ○ |

| 平安時代の白河上皇から始まった「院政」は江戸時代まで続けられた | ○ |

| 19世紀から20世紀になったときアフリカに独立国はひとつもなかった | × |

| イスラム世界で、正統カリフ時代以後の人頭税のことをハラージュといった | × |

| 1876年に太田黒伴雄らが起こした明治政府に対する反乱は神風連の乱である | ○ |

| 1876年に太田黒伴雄らが起こした明治政府に対する反乱は萩の乱である | × |

| 1876年に前原一誠らが起こした明治政府に対する反乱は萩の乱である | ○ |

| 1876年に前原一誠らが起こした明治政府に対する反乱は神風連の乱である | × |

| 菅原道真が太宰府に送られる前就いていた役職は右大臣である | ○ |

| 菅原道真が太宰府に送られる前就いていた役職は左大臣である | × |

| 日本で同じ都道府県の出身者が続いて首相になったことはない | × |

| 江戸時代、江戸の北部の事件は北町奉行所が、南部の事件は南町奉行所が取り扱っていた | × |

| 1921年のワシントン会議に日本の首席全権として出席したのは加藤友三郎である | ○ |

| 1921年のワシントン会議に日本の首席全権として出席したのは若槻礼次郎である | × |

| 鎌倉時代に保元・平治の乱が起こった時の天皇は後鳥羽天皇である | × |

| 保元・平治の乱が起こった時の天皇は後鳥羽天皇である | × |

| 戦国時代の幕開けともいわれる「応仁の乱」は、最終的に決着がつかなかった | ○ |

| 江戸時代に徳川綱吉が出した「生類憐みの令」では蚊を潰してもいけなかった | ○ |

| イギリスの首相チャーチルが受賞したのはノーベル文学賞である | ○ |

| 日清戦争後の下関条約で清の全権大使として調印したのは李鴻章である | ○ |

| 日清戦争後の下関条約で清の全権大使として調印したのは曽国藩である | × |

| 684年に「八色の姓」の制度を設けた天皇は天武天皇である | ○ |

| 684年に「八色の姓」の制度を設けた天皇は天智天皇である | × |

| 安政の大獄が起きた時の江戸幕府将軍は徳川家定である | ○ |

| 安政の大獄が起きた時の江戸幕府将軍は徳川家慶である | × |

| 1960年に日米安全保障条約が結ばれたときの日本の首相は岸信介である | ○ |

| 1960年に日米安全保障条約が結ばれたときの日本の首相は福田赳夫である | × |

| 『ローマ法大全』を編纂した5世紀東ローマ帝国の皇帝はユスティニアヌスである | ○ |

| 『ローマ法大全』を編纂した5世紀東ローマ帝国の皇帝はディオクレティアヌスである | × |

| 313年にミラノ勅令を出したローマ帝国の皇帝はコンスタンティヌス帝である | ○ |

| 313年にミラノ勅令を出したローマ帝国の皇帝はディオクレティアヌス帝である | × |

| 空海と最澄は同時期に中国の唐に渡っている | ○ |

| 哲学者プラトンはソクラテスの弟子である | ○ |

| 哲学者プラトンはアリストテレスの弟子である | × |

| 古代ギリシャの哲学者ソクラテスの著作は1冊も残っていない | ○ |

| 1636年に建国された中国の王朝清を支配していた民族は満州民族である | ○ |

| 1636年に建国された中国の王朝清を支配していた民族は漢民族である | × |

| 1534年に創設されたキリスト教の修道会「イエズス会」は現在も活動している | ○ |

| 1215年にマグナ・カルタが制定された時のイングランド王はチャールズ1世である | × |

| 1974年のカーネーション革命で独裁体制が崩壊した欧州の国はポルトガルである | ○ |

| 1974年のカーネーション革命で独裁体制が崩壊した欧州の国はスペインである | × |

| 戦国武将・徳川家康は囲碁の家元を保護したことから「囲碁殿堂」入りを果たしている | ○ |

| 古代エジプトの王ファラオはすべて男性だった | × |

| 1989年に民主化革命のビロード革命が起きた国はチェコスロバキアである | ○ |

| 1989年に民主化革命のビロード革命が起きた国はルーマニアである | × |

| メートル法が考案されたのはフランス革命がきっかけである | ○ |

| メートル法が考案されたのは百年戦争がきっかけである | × |

| 1866年の普墺戦争で勝った国はプロイセンである | ○ |

| 1866年の普墺戦争で勝った国はオーストリアである | × |

| 群馬県にある岩宿遺跡は旧石器時代を代表する遺跡である | ○ |

| 群馬県にある岩宿遺跡は縄文時代を代表する遺跡である | × |

| 第二次世界大戦後に沖縄県を訪問した初の現役総理大臣は佐藤栄作である | ○ |

| 第二次世界大戦後に沖縄県を訪問した初の現役総理大臣は池田勇人である | × |

| 皇室の南朝と北朝が統一した時の室町幕府将軍は足利義満である | ○ |

| 皇室の南朝と北朝が統一した時の室町幕府将軍は足利義政である | × |

| 1804年に誕生した世界初の黒人による共和国はハイチである | ○ |

| 1804年に誕生した世界初の黒人による共和国はジャマイカである | × |

| 歴代天皇のうち東京都内に陵墓が作られたのは大正天皇が最初である | ○ |

| 第一次世界大戦で日本はヨーロッパ戦線に参加している | ○ |

| 江戸幕府第14代将軍徳川家茂が亡くなったお城は大阪城である | ○ |

| 江戸幕府第14代将軍徳川家茂が亡くなったお城は二条城である | × |

| 1946年にイギリスのチャーチル元首相が「鉄のカーテン」演説を行った国はアメリカである | ○ |

| 1946年にイギリスのチャーチル元首相が「鉄のカーテン」演説を行った国はイタリアである | × |

| 南北朝時代に北畠親房が著した『神皇正統記』は南朝の正当性を綴ったものである | ○ |

| 南北朝時代に北畠親房が著した『神皇正統記』は北朝の正当性を綴ったものである | × |

| 京都市にある御廟野古墳は天智天皇の陵(お墓)である | ○ |

| 京都市にある御廟野古墳は天武天皇の陵(お墓)である | × |

| ノイシュバンシュタイン城を建造させた19世紀のバイエルン王はルートヴィヒ2世である | ○ |

| ノイシュバンシュタイン城を建造させた19世紀のバイエルン王はフリードリヒ2世である | × |

| 明治時代の三国干渉により遼東半島を清に返還させられた日本でロシアに対して唱えられたスローガンは臥薪嘗胆である | ○ |

| 明治時代の三国干渉により遼東半島を清に返還させられた日本でロシアに対して唱えられたスローガンは不倶戴天である | × |

| 伝説のネイティブアメリカン「ジェロニモ」といえばアパッチ族の戦士である | ○ |

| 伝説のネイティブアメリカン「ジェロニモ」といえばナバホ族の戦士である | × |

| 第一次世界大戦後、日本は連合国の一員としてパリ講和会議に参加している | ○ |

| 第一次世界大戦後、日本は国際連盟の常任理事国となった | ○ |

| ベーリング海に名を残す探検家のベーリングはベーリング海域にある島で亡くなった | ○ |

| 舒明天皇が建立させた天皇家初の寺院は百済大寺である | ○ |

| 虞美人を愛人とした古代中国の武将は項羽である | ○ |

| 虞美人を愛人とした古代中国の武将は劉邦である | × |

| フランス革命時にルイ16世が処刑されたパリにある広場はコンコルド広場である | ○ |

| フランス革命時にルイ16世が処刑されたパリにある広場はヴァンドーム広場である | × |

| 「扶清滅洋」がスローガンとして使われた中国・清の時代の反乱は義和団の乱である | ○ |

| 「扶清滅洋」がスローガンとして使われた中国・清の時代の反乱は太平天国の乱である | × |

| 「滅満興漢」がスローガンとして使われた中国・清の時代の反乱は太平天国の乱である | ○ |

| 1870年に勃発した普仏戦争で勝利したのはフランスである | × |

| 前方後円墳の原型と考えられている陸橋を持つ円形の墓が発見された瀬田遺跡は大阪府にある | × |

| 1956年にスターリン批判をしたソ連の共産党第一書記はフルシチョフである | ○ |

| 1956年にスターリン批判をしたソ連の共産党第一書記はブレジネフである | × |

| 1189年に奥州藤原氏を滅ぼした源氏の武将は源頼朝である | ○ |

| 1189年に奥州藤原氏を滅ぼした源氏の武将は源義経である | × |

| 「泣いて馬謖を斬る」という有名な故事が生まれた中国・三国時代の戦いは「街亭の戦い」である | ○ |

| 「泣いて馬謖を斬る」という有名な故事が生まれた中国・三国時代の戦いは「石亭の戦い」である | × |

| フランス革命で実権を握り恐怖政治を推し進めたのはジャコバン派である | ○ |

| フランス革命で実権を握り恐怖政治を推し進めたのはジロンド派である | × |

| ベスビオ火山の噴火でイタリアの都市ポンペイが火山灰に埋もれたのは紀元後のことである | ○ |

| 高知城を築城した武将は山内一豊である | ○ |

| 高知城を築城した武将は長宗我部元親である | × |

| 歴代神聖ローマ帝国の皇帝に女性は一人もいない | ○ |

| 810年に平城天皇の重祚を企てるも失敗した藤原薬子は女性である | ○ |

| 自由民権運動の主導者として知られる板垣退助は暗殺によってこの世を去った | × |

| 1918年のドイツ革命で退位したドイツ帝国最後の皇帝はヴィルヘルム2世である | ○ |

| 1918年のドイツ革命で退位したドイツ帝国最後の皇帝はフリードリヒ2世である | × |

| 1572年に起きたキリスト教の事件サン・バルテルミーの虐殺とは、カトリックがプロテスタントを弾圧した事件である | ○ |

| 1572年に起きたキリスト教の事件サン・バルテルミーの虐殺とは、プロレスタントがカトリックを弾圧した事件である | × |

| 名古屋城の金鯱は太平洋戦争中に溶かされて軍事資金に使われた | × |

| 2016年8月に初めてその証拠が発見された、紀元前に夏王朝の誕生につながったとされる大洪水が発生した河川は長江である | × |

| 宮本武蔵と佐々木小次郎が決闘した巌流島の「巌流」とは佐々木小次郎のことである | ○ |

| 『三国志』の有名な故事「死せる孔明、生ける仲達を走らす」の仲達とは司馬懿のことである | ○ |

| 『三国志』の有名な故事「死せる孔明、生ける仲達を走らす」の仲達とは司馬炎のことである | × |

| 中国・三国時代の名軍師・諸葛亮が、「出師の表」を献上した蜀の皇帝は劉禅である | ○ |

| 中国の唐の詩人・李白が楊貴妃の美しさを称える際に用いた花は牡丹である | ○ |

| 中国の唐の詩人・李白が楊貴妃の美しさを称える際に用いた花は梅である | × |

| 大阪の陣に豊富方として参戦した武将・織田頼長は織田信長の甥である | ○ |

| 大阪の陣に豊富方として参戦した武将・織田頼長は織田信長の孫である | × |

| 邪馬台国の女王・卑弥呼と対立した狗奴国の卑弥弓呼は男性である | ○ |

| 邪馬台国の女王・卑弥呼と対立した狗奴国の卑弥弓呼は女性である | × |

| 戦国時代に『日本史』を著したイエズス会の宣教師はルイス・フロイスである | ○ |

| 戦国時代に『日本史』を著したイエズス会の宣教師はルイス・ソテロである | × |

| 関東地方、関西地方などの「関」とは関所のことである | ○ |

| 太平洋戦争で連合艦隊司令官長を務めた山本五十六の名前は生まれた時の父親の年齢に由来している | ○ |

| 日露戦争で連合艦隊の旗艦を務めた戦艦三笠は日本海海戦で沈没した | × |

| 1613年に浦賀を出向した支倉常長率いる慶長遣欧使節が到着したメキシコの都市はアカプルコである | ○ |

| 室町幕府第8代将軍・足利義政は3代将軍・足利義満の孫である | ○ |

| 室町幕府第8代将軍・足利義政は3代将軍・足利義満の息子である | × |

| 室町幕府第8代将軍・足利義政の時代に栄えた東山文化はわび・さびを基調とする簡素な文化である | ○ |

| 歴代アメリカ大統領で就任時の年齢が最も若かったのはセオドア・ルーズベルトである | ○ |

| 歴代アメリカ大統領で就任時の年齢が最も若かったのはジョン・F・ケネディである | × |

| 華道の家元「池坊」の始祖である飛鳥時代の人物は小野妹子である | ○ |

| 華道の家元「池坊」の始祖である飛鳥時代の人物は聖徳太子である | × |

| 中世の京都で見られた、京都で頭に炭や薪を乗せて売った女性は大原女である | ○ |

| 中世の京都で見られた、京都で頭に炭や薪を乗せて売った女性は桂女である | × |

| 青森県野辺地町で出土した国重要文化財の土偶につけられた愛称は「縄文くらら」である | ○ |

| 青森県野辺地町で出土した国重要文化財の土偶につけられた愛称は「縄文はいじ」である | × |

| 橘奈良麻呂の乱が起きたのは平安時代である | × |

| 応仁の乱の最大の激戦といわれる1467年10月に起きた戦いの舞台となったお寺は相国寺である | ○ |

| 応仁の乱の最大の激戦といわれる1467年10月に起きた戦いの舞台となったお寺は建仁寺である | × |

| 古代ギリシャの哲学の一派エピクロス学派は快楽主義である | ○ |

| 古代ギリシャの哲学の一派エピクロス学派は禁欲主義である | × |

| 古代ギリシャの哲学の一派ストア学派は禁欲主義である | ○ |

| 古代ギリシャの哲学の一派ストア学派は快楽主義である | × |

| その門弟を「県門」という江戸時代の国学者は賀茂真淵である | ○ |

| 810年の薬子の変で平城上皇と対立した天皇は嵯峨天皇である | ○ |

| 810年の薬子の変の後政治の中枢を担ったのは藤原式家である | × |

| 1019年の刀伊の入寇で日本を襲った中国の民族は漢族である | × |

| 2012年6月に「4万年以上前に描かれた欧州最古の壁画である」と発表されたのは、スペインのアルタミラ洞窟などの壁画である | ○ |

| 2012年6月に「4万年以上前に描かれた欧州最古の壁画である」と発表されたのは、フランスのラスコー洞窟などの壁画である | × |

| 日本人として初めてアメリカ大統領と会見したのは浜田彦蔵である | ○ |

| 日本人として初めてアメリカ大統領と会見したのはジョン万次郎である | × |

| 京都にある三十三間堂を建立した人物は平清盛である | ○ |

| 京都にある三十三間堂を建立した人物は源頼朝である | × |

| 旧日本軍の戦闘機「ゼロ戦」を設計したのは三井である | × |

| 1391年、室町幕府に対して明徳の乱を起こした守護大名は山名氏である | ○ |

| 1391年、室町幕府に対して明徳の乱を起こした守護大名は大内氏である | × |

| 1970年に日本で初めてハイジャックされた「よど号」は日本航空の飛行機だった | ○ |

| 1970年に日本で初めてハイジャックされた「よど号」は全日空の飛行機だった | × |

| 1644年に中国の明を滅ぼした農民反乱の指導者は李自成である | ○ |

| 1644年に中国の明を滅ぼした農民反乱の指導者は李成桂である | × |

| 巴御前を妻に持った源氏の武将は木曽義仲である | ○ |

| 徳川綱吉により出された「生類憐れみの令」は蚊も対象になっていた | ○ |

| ガトリング銃が初めて使用された戦いはアメリカ南北戦争である | ○ |

| ガトリング銃が初めて使用された戦いはアメリカ独立戦争である | × |

| 日本で普通選挙法が制定されたのは大正時代である | ○ |

| 日本で普通選挙法が制定されたのは明治時代である | × |

| 福澤諭吉が、最初に蘭学塾「慶應義塾」を開いた場所は築地だった | ○ |

| 福澤諭吉が、最初に蘭学塾「慶應義塾」を開いた場所は上野だった | × |

| 奈良県にある飛鳥寺を建てたのは蘇我馬子である | ○ |

| 「北政所」「ねね」とも呼ばれた豊臣秀吉の正室は高台院である | ○ |

| 「北政所」「ねね」とも呼ばれた豊臣秀吉の正室は天璋院である | × |

| 中国・後漢末期の184年に起きた黄巾の乱の中心となったのは太平道の教徒である | ○ |

| 中国・後漢末期の184年に起きた黄巾の乱の中心となったのは白蓮教の教徒である | × |

| 中国・元末期の1351年に起きた紅巾の乱の中心となったのは白蓮教の教徒である | ○ |

| 中国・元末期の1351年に起きた紅巾の乱の中心となったのは太平道の教徒である | × |

| 「神は死んだ」という言葉で有名な19世紀ドイツの哲学者はニーチェである | ○ |

| 1357年に李氏朝鮮を建国した人物は李自成である | × |

| 間宮海峡の命名者は間宮林蔵である | × |

| 1972年のあさま山荘事件で連合赤軍が立てこもった「あさま山荘」は河合楽器の保養所だった | ○ |

| 1972年のあさま山荘事件で連合赤軍が立てこもった「あさま山荘」はYAMAHAの保養所だった | × |

| ヘレン・ケラーに家庭教師のアン・サリバンを紹介したのは、発明家のグラハム・ベルである | ○ |

| ヘレン・ケラーに家庭教師のアン・サリバンを紹介したのは、発明家のトーマス・エジソンである | × |

| 1799年にナポレオンが総裁政府を打倒した出来事を「ブリュメール18日のクーデター」という | ○ |

| 1799年にナポレオンが総裁政府を打倒した出来事を「テルミドール9日のクーデター」という | × |

| 随筆『折たく紫の記』を著した江戸時代の人物は新井白石である | ○ |

| 随筆『折たく紫の記』を著した江戸時代の人物は渡辺崋山である | × |

| 古代ローマ時代のローマには水洗式の公衆トイレがあった | ○ |

| 沖縄県は日本に返還されてからもしばらく、自動車交通はアメリカと同じ右側通行だった | ○ |

| 応仁の乱で、叔父の足利義視と対立した室町幕府第9代将軍は足利義尚である | ○ |

| 応仁の乱で、叔父の足利義視と対立した室町幕府第9代将軍は足利義勝である | × |

| 日露戦争で先に攻撃をして戦いの火蓋を切ったのはロシアである | × |

| 「宰相殿の空弁当」という言葉が生まれた歴史上の戦いは関ヶ原の戦いである | ○ |

| 室町幕府の下で存在した官職・関東管領が補佐していたのは鎌倉公方である | ○ |

| 室町幕府の下で存在した官職・関東管領が補佐していたのは古河公方である | × |

| イースター島のモアイ像には腕がついているものもある | ○ |

| 1872年に日本最古の公立女学校が設立された都道府県は京都府である | ○ |

| 1872年に日本最古の公立女学校が設立された都道府県は東京都である | × |

| 日本初のキリシタン大名は大村純忠である | ○ |

| 日本初のキリシタン大名は高山右近である | × |

| 552年に仏教が伝来した際に継体天皇が仏像を預けたのは物部氏である | × |

| 戦艦大和の艦内にはラムネの工場があった | ○ |

| 戦艦大和の艦内にはビールの工場があった | × |

| 奈良時代に政権を握った長屋王は天武天皇の孫である | ○ |

| 奈良時代に政権を握った長屋王は天武天皇の息子である | × |

| 高徳院にある鎌倉の大仏の屋根が津波で流されたのは室町時代である | ○ |

| 高徳院にある鎌倉の大仏の屋根が津波で流されたのは江戸時代である | × |

| 京都にある二条城を建てさせた人物は徳川家康である | ○ |

| 室町時代に成立した「上杉四家」といわれる家のうち、幕府の下で主に関東管領の職にあったのは山内上杉家である | ○ |

| 室町時代に成立した「上杉四家」といわれる家のうち、幕府の下で主に関東管領の職にあったのは扇谷上杉家である | × |

| 後漢末期に起こった黄巾の乱で活躍した将軍・張宝は指導者・張角の弟である | ○ |

| 後漢末期に起こった黄巾の乱で活躍した将軍・張宝は指導者・張角の息子である | × |

| 第一次世界大戦で最も戦死者が多かった国はドイツである | ○ |

| 第一次世界大戦で最も戦死者が多かった国はロシアである | × |

| 1934年に大連・新京間で運転を開始した南満州鉄道の特急列車「あじあ号」は全車両エアコン完備だった | ○ |

| 埼玉県にある古墳時代の遺跡吉見百穴にある穴の数は百個よりも多い | ○ |

| 埼玉県にある古墳時代の遺跡吉見百穴にある穴の数は百個よりも少ない | × |

| 徳川幕府の職制には「副将軍」もあった | × |

| 2020年5月に豊臣秀吉が晩年に築いた城郭風の邸宅、京都新城の石垣が発掘された場所は京都御所である | ○ |

| 2020年5月に豊臣秀吉が晩年に築いた城郭風の邸宅、京都新城の石垣が発掘された場所は伏見桃山陵である | × |

| 平安時代に保元の乱で争った源義朝と源為朝の関係は兄弟である | ○ |

| 平安時代に保元の乱で争った源為義と源義朝の関係は親子である | ○ |

| 平安時代に保元の乱で争った源為義と源義朝の関係は兄弟である | × |

| 平安時代に保元の乱で争った崇徳上皇と後白河天皇の関係は兄弟である | ○ |

| 平安時代に保元の乱で争った崇徳上皇と後白河天皇の関係は親子である | × |

| 平安時代に保元の乱で争った藤原忠実と藤原忠通の関係は親子である | ○ |

| 平安時代に保元の乱で争った藤原忠実と藤原忠通の関係は兄弟である | × |

| 平安時代に保元の乱で争った藤原忠通と藤原頼長の関係は兄弟である | ○ |

| 平安時代に保元の乱で争った藤原忠通と藤原頼長の関係は親子である | × |

| 平安時代に保元の乱で争った平清盛と平忠正の関係は甥と叔父である | ○ |

| 平安時代に保元の乱で争った平清盛と平忠正の関係は兄弟である | × |

| 古代ローマ帝国の皇帝の名前が付けられた遺跡カラカラ浴場は皇帝とその家族だけが使用できた | × |

| 18世紀に英仏によるカーナティック戦争が起きた国は現在のインドである | ○ |

| 18世紀に英仏によるカーナティック戦争が起きた国は現在のカナダである | × |

| モンゴル帝国のチンギス・ハンが編成した軍事組織のことを千戸制という | ○ |

| モンゴル帝国のチンギス・ハンが編成した軍事組織のことを万戸制という | × |

| 江戸の三大改革のうち上米の制が行われたのは享保の改革である | ○ |

| 江戸の三大改革のうち上米の制が行われたのは寛政の改革である | × |

| 481年にクローヴィスが建国したフランク王国最初の王朝はカロリング朝である | × |

| 現存する世界最古の法典はウル・ナンム法典である | ○ |

| 現存する世界最古の法典はハムラビ法典である | × |

| 新井白石と共に正徳の治を断行した徳川家宣の側用人は間部詮房である | ○ |

| 新井白石と共に正徳の治を断行した徳川家宣の側用人は間部詮勝である | × |

| 井伊直弼と共に安政の大獄を断行し、青鬼と呼ばれた幕末の老中は間部詮勝である | ○ |

| 井伊直弼と共に安政の大獄を断行し、青鬼と呼ばれた幕末の老中は間部詮房である | × |

| 711年に西ゴート王国を滅亡させたイスラム王朝はウマイヤ朝である | ○ |

| 711年に西ゴート王国を滅亡させたイスラム王朝はホラズム朝である | × |

| 聖徳太子が愛用した七星剣には北斗七星が描かれている | ○ |

| 「人間は自由の刑に処せられている」という言葉を残した哲学者はサルトルである | ○ |

| 「人間は自由の刑に処せられている」という言葉を残した哲学者はキルケゴールである | × |

| 応仁の乱勃発の引き金となったのは畠山氏のお家騒動である | ○ |

| 応仁の乱勃発の引き金となったのは斯波氏のお家騒動である | × |

| 南北朝時代の南朝が正当であると定められたのは明治時代である | ○ |

| 南北朝時代の南朝が正当であると定められたのは江戸時代である | × |

| 明治新政府による陸軍の創設はフランスをモデルに行われた | ○ |

| 明治新政府による陸軍の創設はドイツをモデルに行われた | × |

| モンゴル帝国で中国語担当書記官としてチンギス・ハンに仕えた遼の遺臣は耶律大石である | × |

| 豊臣秀吉が設置した「五奉行」と「五大老」の両方に選ばれた武将がいる | × |

| 16世紀に世界中に領土を持ったことから「太陽の沈まぬ国」と呼ばれたのはイギリスである | × |

| 1979年に発生した第2次オイルショックの原因となったのはイラン革命である | ○ |

| 永禄の変で殺害された室町幕府の将軍は足利義輝である | ○ |

| 永禄の変で殺害された室町幕府の将軍は足利義教である | × |

| 1132年中央アジアに西遼を建国し、初代皇帝となった人物は耶律楚材である | × |

| イエズス会を創設したフランシスコ・ザビエルは日本で亡くなった | × |

| ベトナム戦争でアメリカが支援したのは南ベトナムである | ○ |

| ベトナム戦争でアメリカが支援したのは北ベトナムである | × |

| 2021年2月にイタリアの遺跡ポンペイで、ほぼ完全な形で発掘されたのは馬車である | ○ |

| 2021年2月にイタリアの遺跡ポンペイで、ほぼ完全な形で発掘されたのは屋台である | × |

| 1877年の西南戦争で熊本城に籠城したのは政府軍である | ○ |

| 1877年の西南戦争で熊本城に籠城したのは反乱軍である | × |

| 神聖ローマ帝国は962年のカール大帝の戴冠により始まった | × |

| 「武韋の禍」と呼ばれる政治的混乱が起きた中国の王朝は宋である | × |

| 楠木正成の生誕の地は現在の京都府唯一の村南山城村である | × |

| 幕末に坂本竜馬が殺害された事件の舞台となったのは池田屋である | × |

| 1853年にペリーから1ヶ月遅れて長崎に来たロシア艦隊の司令長官はプチャーチンである | ○ |

| 1853年にペリーから1ヶ月遅れて長崎に来たロシア艦隊の司令長官はレザノフである | × |

| 日本とアメリカの間に最初に結ばれた条約は日米修好通商条約である | × |

| 1899年にさくら丸に乗って日本初の南米への移民が出発した国はペルーである | ○ |

| 1899年にさくら丸に乗って日本初の南米への移民が出発した国はブラジルである | × |

| 北から順に紹介している深田久弥の著書『日本百名山』に最後に登場する山は宮之浦岳である | ○ |

| 北から順に紹介している深田久弥の著書『日本百名山』に最後に登場する山は於茂登岳である | × |

| 大坂の陣の際に豊臣方として参戦した武将・織田頼長は織田信長の甥である | ○ |

| ムガル帝国の「ムガル」とはモンゴル人という意味である | ○ |

| 鎌倉時代の武将・木曽義仲は源頼朝のいとこである | ○ |

| 鎌倉時代の武将・木曽義仲は源頼朝の甥である | × |

| 江戸幕府二代将軍・徳川秀忠の娘・和子を妻にした天皇は後水尾天皇である | ○ |

| 江戸幕府二代将軍・徳川秀忠の娘・和子を妻にした天皇は後陽成天皇である | × |

| 東大寺にある奈良の大仏の建造方法は下から上に順に作り足していく方法だった | ○ |

| 東大寺にある奈良の大仏の建造方法は組み立てた各パーツを最後に組み合わせる方法だった | × |

| 徳川綱吉の治世に幕府の財政を赤字に陥らせた1657年の事件は明暦の大火である | ○ |

| 徳川綱吉の治世に幕府の財政を赤字に陥らせた1657年の事件は富士山の噴火である | × |

| 日本で最初にチーズや餃子を食べたとされているのは水戸光圀である | ○ |

| 日本で最初にチーズや餃子を食べたとされているのは徳川慶喜である | × |

| 1399年、室町幕府に対して応永の乱を起こした守護大名は大内氏である | ○ |

| 三島由紀夫の小説『金閣寺』で主人公の溝口は金閣寺を燃やした後に自殺をする | × |

| 葛飾北斎の『富嶽三十六景』は全部で36枚以上ある | ○ |

| 文学の直木賞は直木三十五が亡くなった翌年に制定された | ○ |

| 1984年に坪田譲治文学賞を制定した日本の都市は岡山市である | ○ |

| ストウ夫人の小説『アンクル・トムの小屋』は第一次世界大戦の最中に書かれたものである | × |

| システィナ礼拝堂に描かれたミケランジェロの絵画『最後の審判』は完成した時全員全裸で描かれていた | ○ |

| ルーブル美術館にある『ミロのビーナス』の像は細かいパーツにばらばらになった状態で発見された | ○ |

| 松尾芭蕉の『奥の細道』で松島で詠まれた句は一つもない | ○ |

| 全部で12画が現存しているゴッホの『ひまわり』は全てアルル滞在時に描かれた作品である | × |

| 明治時代の歌人・石川啄木が務めていた新聞社は毎日新聞社である | × |

| ミケランジェロの『ダビデ像』が上げている手は左手である | ○ |

| ミケランジェロの『ダビデ像』が上げている手は右手である | × |

| 幸田露伴の小説『五重塔』の主人公は十兵衛である | ○ |

| 幸田露伴の小説『五重塔』の主人公は八兵衛である | × |

| 夏目漱石のデビュー作『吾輩は猫である』が連載された雑誌は「白樺」である | × |

| 「五七七五七七」という形式をとる和歌の種類は旋頭歌である | ○ |

| 「五七七五七七」という形式をとる和歌の種類は都々逸である | × |

| ルーブル美術館はフランス人ルーブルが設計したことからその名がつけられた | × |

| 『新古今和歌集』の編纂を命じた人物は後鳥羽天皇である | ○ |

| 『新古今和歌集』の編纂を命じた人物は後白河上皇である | × |

| 歌人の「小野小町」と書道家の「小野道風」はどちらも平安時代の人物である | ○ |

| 小説『姿三四郎』の作者は富田常雄である | ○ |

| 小説『姿三四郎』の作者は夏目漱石である | × |

| ピカソの絵画『アヴィニョンの娘たち』のモデルとなっているのはピカソの実の娘である | × |

| 第2回直木賞を受賞した作家は鷲尾雨工である | ○ |

| 第2回直木賞を受賞した作家は海音寺潮五郎である | × |

| レマルクの小説『凱旋門』の背景となっている戦争は第二次世界大戦である | ○ |

| レマルクの小説『凱旋門』の背景となっている戦争は第一次世界大戦である | × |

| レマルクの小説『西部戦線異状なし』で描かれている戦争は第一次世界大戦である | ○ |

| レマルクの小説『西部戦線異状なし』で描かれている戦争は第二次世界大戦である | × |

| 小説『虚栄の市』を書いた19世紀イギリスの作家はサッカレーである | ○ |

| 小説『虚栄の市』を書いた19世紀イギリスの作家はディケンズである | × |

| ヘミングウェイの小説『武器よさらば』で主人公は最後に武器を捨て戦場から逃亡する | ○ |

| ノーベル賞作家・大江健三郎の芥川賞受賞作のタイトルは『飼育』である | ○ |

| ノーベル賞作家・大江健三郎の芥川賞受賞作のタイトルは『裸の王様』である | × |

| メルビルの小説『白鯨』に登場する一等航海士の名はスターバックである | ○ |

| メルビルの小説『白鯨』に登場する一等航海士の名はエクセルシオールである | × |

| メルビルの小説『白鯨』に登場する白鯨、モビー・ディックはマッコウクジラである | ○ |

| メルビルの小説『白鯨』に登場する白鯨、モビー・ディックはシロナガスクジラである | × |

| メルビルの小説『白鯨』でピークォッド号の乗組員は最後に全員死ぬ | × |

| 19世紀フランスの画家ジョルジュ・スーラの代表作は『グランドジャット島の日曜日の午後』である | ○ |

| 19世紀フランスの画家ジョルジュ・スーラの代表作は『グランドジャット島の月曜日の午後』である | × |

| ドイツ・ロマン主義の作家ノヴァーリスの代表作は『青い花』である | ○ |

| ドイツ・ロマン主義の作家ノヴァーリスの代表作は『赤い花』である | × |

| 「よるとしや桜の咲くも小うるさき」と詠んだ江戸時代の俳人は小林一茶である | ○ |

| 「よるとしや桜の咲くも小うるさき」と詠んだ江戸時代の俳人は与謝蕪村である | × |

| 山本有三の小説『路傍の石』の主人公は守川義夫である | × |

| 尾崎士郎の小説『人生劇場』の主人公は青成瓢吉である | ○ |

| 尾崎士郎の小説『人生劇場』の主人公は伊吹信介である | × |

| 五木寛之の小説『青春の門』の主人公は伊吹信介である | ○ |

| フローベールの小説『ボヴァリー夫人』でボヴァリー夫人の名前はエンマである | ○ |

| フローベールの小説『ボヴァリー夫人』でボヴァリー夫人の名前はクラリッサである | × |

| 小説『高野聖』で有名な作家・泉鏡花の本名は泉鏡太郎である | ○ |

| 小説『北回帰線』を書いた作家のヘンリー・ミラーは後に『南回帰線』という題名の小説も書いた | ○ |

| 20世紀に活躍した画家ジョアン・ミロはスペインの画家である | ○ |

| 有名な俳句「朝顔に釣瓶取られてもらい水」の作者は加賀千代女である | ○ |

| 有名な俳句「朝顔に釣瓶取られてもらい水」の作者は鬼貫である | × |

| 岩下俊作の小説『無法松の一生』の舞台となった都市は現在の北九州市である | ○ |

| 岩下俊作の小説『無法松の一生』の舞台となった都市は現在の久留米市である | × |

| 芥川賞と直木賞は同じ年に創設された | ○ |

| スペインの画家ゴヤの『着衣のマハ』と『裸のマハ』は共にプラド美術館が所蔵している | ○ |

| オフィーリアが登場するシェークスピアの戯曲は『ハムレット』である | ○ |

| オフィーリアが登場するシェークスピアの戯曲は『オセロ』である | × |

| デズデモーナという女性が登場するシェークスピアの戯曲は『オセロ』である | ○ |

| デズデモーナという女性が登場するシェークスピアの戯曲は『ハムレット』である | × |

| 国立国際美術館がある日本の都道府県は東京都である | × |

| 『東海道五十三次』を書いた江戸時代の浮世絵師は葛飾北斎である | × |

| 本名を「平岡公威」という作家は三島由紀夫である | ○ |

| 本名を「平岡公威」という作家は太宰治である | × |

| 本名を「津島修治」という作家は太宰治である | ○ |

| 本名を「津島修治」という作家は三島由紀夫である | × |

| ドストエフスキーの小説『カラマーゾフの兄弟』でカラマーゾフ家の兄弟に女性はひとりもいない | ○ |

| 「タルチュフ」「人間嫌い」で有名なフランスの作家はモリエールである | ○ |

| 『脂肪の塊』『女の一生』などの作品で知られる19世紀フランスの作家はモーパッサンである | ○ |

| 『脂肪の塊』『女の一生』などの作品で知られる19世紀フランスの作家はモリエールである | × |

| 「海苔」は春の季語である | ○ |

| 「海苔」は夏の季語である | × |

| 「泥鰌(どじょう)」は夏の季語である | ○ |

| 「泥鰌(どじょう)」は春の季語である | × |

| 俳句で「甘酒」は夏の季語である | ○ |

| 俳句で「甘酒」は冬の季語である | × |

| 「竹の春」は秋の季語である | ○ |

| 作家の今東光と今日出海は兄弟である | ○ |

| スペインの画家ゴヤの代表作『裸のマハ』の「マハ」とはモデルとなった女性の名前である | × |

| レオナルド・ダ・ビンチの絵画『最後の晩餐』はテンペラ技法で描かれている | ○ |

| レオナルド・ダ・ビンチの絵画『最後の晩餐』はフレスコ技法で描かれている | × |

| レオナルド・ダ・ビンチの壁画『最後の晩餐』で皿に盛られている料理は魚料理である | ○ |

| レオナルド・ダ・ビンチの壁画『最後の晩餐』で皿に盛られている料理は肉料理である | × |

| 絵画『最後の晩餐』は、現存するレオナルド・ダ・ビンチの作品で唯一の壁画である | ○ |

| 谷崎潤一郎の小説『刺青』は刺青師を主人公とした物語である | ○ |

| 夏目漱石の小説『三四郎』で主人公・三四郎の名字は小川である | ○ |

| 夏目漱石の小説『三四郎』の主人公・小川三四郎は大学生である | ○ |

| 夏目漱石の小説『三四郎』の主人公・小川三四郎は大学の教師である | × |

| ドストエフスキーの『罪と罰』で主人公のラスコリニコフは最後に自首する | ○ |

| 画家ヨハネス・フェルメールが活躍した時代は17世紀である | ○ |

| レオナルド・ダ・ビンチの絵画『モナリザ』で、モデルが組んでいる手で上になっているのは右手である | ○ |

| レオナルド・ダ・ビンチの絵画『モナリザ』で、モデルが組んでいる手で上になっているのは左手である | × |

| スペインの画家ダリの絵画『記憶の固執』で溶けているものは時計である | ○ |

| スペインの画家ダリの絵画『記憶の固執』で溶けているものは写真である | × |

| 画家ワトーの代表作『シテール島への船出』で描かれている人物は全て船に乗っている | × |

| ルネサンス期の画家レオナルド・ダ・ビンチが生まれた村の名前はレオナルド村である | × |

| 小説『富士に立つ影』を書いた作家は白井喬二である | ○ |

| 小説『富士に立つ影』を書いた作家は広津和郎である | × |

| 夏目漱石の小説『吾輩は猫である』の主人公の猫は最後に死ぬ | ○ |

| 山本有三の小説『真実一路』の主人公は愛川吾一である | × |

| フランスの劇作家サミュエル・ベケットの作品『ゴドーを待ちながら』でゴドーは最後まで登場しない | ○ |

| フランスの画家クロード・モネの最初の妻の名前はカミーユである | ○ |

| フランスの画家クロード・モネの最初の妻の名前はジュドーである | × |

| 日本ペンクラブの会長を女性が務めたことがある | × |

| 歴代日本ペンクラブの会長に女性は一人もいない | ○ |

| 『万葉集』に最も多くの和歌が収められている歌人は大伴家持である | ○ |

| 『万葉集』に最も多くの和歌が収められている歌人は山部赤人である | × |

| 著書『死に至る病』で知られるキルケゴールはデンマークの哲学者である | ○ |

| アメリカ人初のノーベル文学賞受賞者はシンクレア・ルイスである | ○ |

| アメリカ人初のノーベル文学賞受賞者はユージン・オニールである | × |

| 明治時代の画家高橋由一の代表作は『鮭』である | ○ |

| 明治時代の画家高橋由一の代表作は『鰯』である | × |

| 作家・宮沢賢治の詩集で彼の生前に発売されたものはひとつもない | × |

| 「五月雨や大河を前に家二軒」という句を詠んだ俳人は与謝蕪村である | ○ |

| 「五月雨や大河を前に家二軒」という句を詠んだ俳人は松尾芭蕉である | × |

| 著書『第二の性』で有名な哲学者サルトルの妻はボーボワールである | ○ |

| 著書『第二の性』で有名な哲学者サルトルの妻はジョルジュ・サンドである | × |

| 泉鏡花文学賞を主催している自治体は金沢市である | ○ |

| 泉鏡花文学賞を主催している自治体は大阪市である | × |

| 小説『田園の憂鬱』を書いた作家の佐藤春夫はその後小説『都会の憂鬱』も書いている | ○ |

| 『小倉百人一首』に選ばれている季節を詠った和歌のうち最も多いのは秋の歌である | ○ |

| 『小倉百人一首』に選ばれている季節を詠った和歌のうち最も多いのは夏の歌である | × |

| ルイス・キャロルが書いた『不思議の国のアリス』は実在の少女アリスをモデルに書かれたものである | ○ |

| 清少納言の「清」は「清原」を略したものである | ○ |

| 小説『ドクトル・ジバゴ』を書いたロシアの作家はパステルナークである | ○ |

| 清少納言の『枕草子』には『源氏物語』の作者である紫式部についての記述がある | × |

| フランスの画家アンリ・ルソーの代表作『蛇使いの女』は彼がインド旅行に行った時に描かれた作品である | × |

| 作家・北杜夫の父である歌人は斎藤茂吉である | ○ |

| 作家・北杜夫の父である歌人は北村透谷である | × |

| 阿刀田高の直木賞受賞作は『クレオパトラ狂』である | × |

| アメリカの美術館ナショナル・ギャラリーがある都市はワシントンD.C.である | ○ |

| アメリカの美術館ナショナル・ギャラリーがある都市はニューヨークである | × |

| 松尾芭蕉の句「古池や蛙飛び込む水の音」の季節は春である | ○ |

| 松尾芭蕉の句「古池や蛙飛び込む水の音」の季節は夏である | × |

| 画家ピエト・モンドリアンが生まれたヨーロッパの国はオランダである | ○ |

| 画家ピエト・モンドリアンが生まれたヨーロッパの国はフランスである | × |

| 小説『好色一代男』を書いた江戸時代の作家・井原西鶴は『好色一代女』も書いている | ○ |

| 戯曲『森は生きている』で知られるロシアの作家はマルシャークである | ○ |

| 戯曲『森は生きている』で知られるロシアの作家はロープシンである | × |

| 小説『検察官』『死せる魂』で知られるロシアの作家はゴーゴリである | ○ |

| 小説『検察官』『死せる魂』で知られるロシアの作家はゴーリキーである | × |

| 本名を「なつ」という作家・樋口一葉が生まれた季節はもちろん夏である | × |

| 石川啄木の生存中に発表された歌集は『一握の砂』だけである | ○ |

| 小説『海に生くる人々』を書いたプロレタリア作家は葉山嘉樹である | ○ |

| 曽野綾子の小説『太郎物語』の主人公・太郎の苗字は山本である | ○ |

| 川端康成の小説『伊豆の踊り子』のヒロインの名前は薫である | ○ |

| 川端康成の小説『伊豆の踊り子』のヒロインの名前は駒子である | × |

| 川端康成の小説『雪国』のヒロインの名前は駒子である | ○ |

| 川端康成の小説『雪国』のヒロインの名前は薫である | × |

| フランスの文学賞ゴンクール賞を受賞した日本人作家はいない | ○ |

| 2010年10月に、甲南女子大学で収録された歌がすべて揃った完全な写本が発見されたのは『古今和歌集』である | ○ |

| 2010年10月に、甲南女子大学で収録された歌がすべて揃った完全な写本が発見されたのは『万葉集』である | × |

| アメリカの女流作家マーガレット・ミッチェルは『風と共に去りぬ』が映画化されたとき既に死んでいた | × |

| 小説『高慢と偏見』を書いたイギリスの女流作家はジェーン・オースティンである | ○ |

| 小説『高慢と偏見』を書いたイギリスの女流作家はバージニア・ウルフである | × |

| アメリカの芸術家アンディ・ウォーホルは狙撃された傷が元で亡くなった | × |

| 1918年に児童雑誌『赤い鳥』を創刊した児童文学作家は鈴木三重吉である | ○ |

| 1918年に児童雑誌『赤い鳥』を創刊した児童文学作家は坪田譲治である | × |

| ジュール・ベルヌの小説『八十日間世界一周』で主人公は日本を訪れている | ○ |

| ビクトル・ユーゴーの小説『レ・ミゼラブル』でジャン・バルジャンは銀の燭台を盗んだ罪で捕まった | × |

| 小説『モンテ=クリスト伯』と小説『椿姫』の作者は同じ人物である | × |

| デュマの小説『三銃士』に登場する三銃士で最年長なのはアトスである | ○ |

| デュマの小説『三銃士』に登場する三銃士で最年長なのはポルトスである | × |

| 芥川龍之介の小説『杜子春』で主人公の杜子春は最後に仙人になる | × |

| 2012年に発表され、その過激な内容が物議を醸した、ドイツの作家ギュンター・グラスの詩は『言わねばならないこと』である | ○ |

| 2012年に発表され、その過激な内容が物議を醸した、ドイツの作家ギュンター・グラスの詩は『言ってはならないこと』である | × |

| 川端康成の小説『名人』の題材にもなっているのは囲碁である | ○ |

| 川端康成の小説『名人』の題材にもなっているのは将棋である | × |

| 山本周五郎の小説『樅ノ木は残った』に描かれているお家騒動は伊達騒動である | ○ |

| 山本周五郎の小説『樅ノ木は残った』に描かれているお家騒動は鍋島騒動である | × |

| 中国では『西遊記』のほかに『東遊記』という作品も書かれた | ○ |

| 石原慎太郎が小説『太陽の季節』を発表した1955年当時に在学していた大学は早稲田大学である | × |

| 冥王星の命名者である文学者野尻抱影の弟である作家は大佛次郎である | ○ |

| 冥王星の命名者である文学者野尻抱影の弟である作家は舟橋聖一である | × |

| 『平家物語』に「朝日将軍」という別名が登場する人物は源義仲である | ○ |

| 『平家物語』に「朝日将軍」という別名が登場する人物は平清盛である | × |

| 20世紀の画家シャガールは現在のベラルーシ生まれである | ○ |

| 夏目漱石の小説『坊っちゃん』で坊っちゃんが教師を辞めた後に就職したのは鉄道会社である | ○ |

| キップリングの児童小説『ジャングル・ブック』の舞台となる国はインドである | ○ |

| キップリングの児童小説『ジャングル・ブック』の舞台となる国はブラジルである | × |

| 『万葉集』の中で最も多く歌われている花は萩である | ○ |

| 『万葉集』の中で最も多く歌われている花は梅である | × |

| レオナルド・ダ・ヴィンチのレスター手稿を、1994年に約28億円で落札したのはビル・ゲイツである | ○ |

| 浮世絵『東海道五十三次』を描いた歌川広重は『木曽街道六十九次』も描いた | ○ |

| 小説『坊っちゃん』でマドンナの元婚約者はうらなりである | ○ |

| 小説『坊っちゃん』でマドンナの元婚約者は赤シャツである | × |

| 菊田一夫の小説『君の名は』で主人公の真知子と春樹が再会を約束した場所は数奇屋橋である | ○ |

| 菊田一夫の小説『君の名は』で主人公の真知子と春樹が再会を約束した場所は日本橋である | × |

| 女優のマリリン・モンローと一時結婚していた作家はアーサー・ミラーである | ○ |

| 女優のマリリン・モンローと一時結婚していた作家はヘンリー・ミラーである | × |

| 三島由紀夫の小説『憂国』で主人公は最後に自殺してしまう | ○ |

| 俗に「金風」と呼ばれるのは秋風のことである | ○ |

| 俗に「金風」と呼ばれるのは春風のことである | × |

| 別名を『在五中将日記』という平安時代の文学作品は『伊勢物語』である | ○ |

| 別名を『在五中将日記』という平安時代の文学作品は『栄花物語』である | × |

| 明治初期に尾崎紅葉とともに「紅露時代」と呼ばれる一時代を築いた作家は幸田露伴である | ○ |

| 明治初期に尾崎紅葉とともに「紅露時代」と呼ばれる一時代を築いた作家は三木露風である | × |

| 自由律俳句の「分け入っても分け入っても青い山」の作者は種田山頭火である | ○ |

| 江戸時代の画家尾形光琳と尾形乾山の関係は兄弟である | ○ |

| 江戸時代の画家尾形光琳と尾形乾山の関係は親子である | × |

| 安政の大獄で一度隠居に追い込まれた後の将軍は徳川慶喜である | ○ |

| 安政の大獄で一度隠居に追い込まれた後の将軍は徳川家茂である | × |

| 画家ゴッホの作品『黄色い家』は自分の家を描いた作品である | ○ |

| 夏目漱石の小説『こころ』に登場する「先生」とは主人公の高校時代の恩師である | × |

| 1979年頃に「夕暮族」という流行語を生んだ吉行淳之介の小説は『夕暮れまで』である | ○ |

| 1979年頃に「夕暮族」という流行語を生んだ吉行淳之介の小説は『夕暮れにて』である | × |

| 作家・司馬遼太郎の直木賞受賞作は『梟の城』である | ○ |

| 作家・司馬遼太郎の直木賞受賞作は『竜馬がゆく』である | × |

| 2012年に発見され話題となった作家・安部公房の未発表だった短編小説のタイトルは『天使』である | ○ |

| 2012年に発見され話題となった作家・安部公房の未発表だった短編小説のタイトルは『悪魔』である | × |

| 画家・上村淳之は画家・上村松園の息子である | × |

| 天下五剣と呼ばれる剣は全て国宝に指定されている | × |

| イタリアの画家レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロはともに生涯独身だった | ○ |

| 「わだばゴッホになる」という言葉で知られる日本の版画家・棟方志功はゴッホに会ったことがある | × |

| 自由律俳句の「うしろすがたのしぐれていくか」の作者は種田山頭火である | ○ |

| 自由律俳句の「うしろすがたのしぐれていくか」の作者は尾崎放哉である | × |

| 有島武郎が国木田独歩の妻をモデルに書いた小説は『或る女』である | ○ |

| 有島武郎が国木田独歩の妻をモデルに書いた小説は『女の一生』である | × |

| 森鴎外の小説『舞姫』で主人公・太田豊太郎の恋人となる踊り子の名前はエリスである | ○ |

| 森鴎外の小説『舞姫』で主人公・太田豊太郎の恋人となる踊り子の名前はマリアである | × |

| 梶井基次郎の小説『檸檬』で主人公が檸檬を置いたお店は丸善である | ○ |

| 梶井基次郎の小説『檸檬』で主人公が檸檬を置いたお店は紀伊國屋である | × |

| 梶井基次郎の小説『檸檬』で主人公がレモンを置いた書店は紀伊國屋である | × |

| ライオンの成長を描いた『野生のエルザ』の作者ジョイ・アダムソンはライオンに食い殺された | × |

| 豊臣秀吉が「表裏比興の者」という異名を付けた戦国武将は真田幸村である | × |

| 古今和歌集の歌風のことを一般に「たをやめぶり」という | ○ |

| 古今和歌集の歌風のことを一般に「ますらをぶり」という | × |

| 万葉集の歌風のことを一般に「ますらをぶり」という | ○ |

| アメリカの女性として初めてノーベル文学賞を受賞した作家はパール・バックである | ○ |

| アメリカの女性として初めてノーベル文学賞を受賞した作家はトニ・モリスンである | × |

| 国宝となっている『天橋立図』を描いた戦国時代の水墨画家は雪舟である | ○ |

| 国宝となっている『天橋立図』を描いた戦国時代の水墨画家は狩野永徳である | × |

| 初音ミクの『夜もすがら君想ふ』の「夜もすがら」とは「一晩中」という意味である | ○ |

| 初音ミクの『夜もすがら君想ふ』の「夜もすがら」とは「夜明け」という意味である | × |

| 画家ドラクロワの代表作『民衆を率いる自由の女神』で中央に描かれた女性は左手に銃を持っている | ○ |

| 芥川賞と直木賞のうちノーベル賞作家の大江健三郎が受賞したのは芥川賞である | ○ |

| 芥川賞と直木賞のうちノーベル賞作家の大江健三郎が受賞したのは直木賞である | × |

| 1914年に岩波書店から最初に刊行された本は、夏目漱石の『こころ』である | ○ |

| 1914年に岩波書店から最初に刊行された本は、夏目漱石の『虞美人草』である | × |

| 「虫愛づる姫君」「はいずみ」などの章段からなる平安時代の文学作品は『堤中納言物語』である | ○ |

| 「虫愛づる姫君」「はいずみ」などの章段からなる平安時代の文学作品は『伊勢物語』である | × |

| 小説『レ・ミゼラブル』に登場するコゼットの母親はエボニーヌである | × |

| 別名を「筑波の道」というのは連歌である | ○ |

| 別名を「筑波の道」というのは和歌である | × |

| 別名を「敷島の道」というのは和歌である | ○ |

| 『小倉百人一首』にある一字決まりの歌の作者は全て男性である | × |

| 井伏鱒二の『山椒魚』で岩屋に閉じ込められた生物は山椒魚と蛙である | ○ |

| 井伏鱒二の『山椒魚』で岩屋に閉じ込められた生物は山椒魚と亀である | × |

| 2020年6月に公開された芸術家バンクシーの絵画で燃えているのはアメリカ国旗である | ○ |

| 2020年6月に公開された芸術家バンクシーの絵画で燃えているのは自由の女神である | × |

| 北杜夫の小説『夜と霧の隅で』の舞台となっている国はドイツである | ○ |

| 北杜夫の小説『夜と霧の隅で』の舞台となっている国はイタリアである | × |

| 「豚に真珠」とはもともと「論語」から出た言葉である | × |

| 数字を表すフランス語で「quatre-vingts」といえば「90」のことである | × |

| 数字を表すフランス語で「quatre-vingt-dix」といえば「90」のことである | ○ |

| 数字を表すフランス語で「quatre-vingt-dix」といえば「80」のことである | × |

| 「雁」の部首は「ふるとり」である | ○ |

| 「雁」の部首は「がんだれ」である | × |

| 日本神話に登場する異界は「根の国」である | ○ |

| 日本神話に登場する異界は「幹の国」である | × |

| フランス語で「金」を「I’or」という | ○ |

| フランス語で「金」を「I’argent」という | × |

| 英単語で水を撒く「ホース」と「馬」を意味する「ホース」はまったく同じスペルである | × |

| 「火中の栗を拾う」という言葉の元になった寓話で栗を拾わされた動物は猿である | × |

| 「左翼」「右翼」という言葉の由来となったのはかつてのフランスの議会である | ○ |

| 「夕飯」「手本」「消印」など訓読み+音読みの熟語の読み方を「湯桶読み」という | ○ |

| 「夕飯」「手本」「消印」など訓読み+音読みの熟語の読み方を「重箱読み」という | × |

| 北欧神話の主神・オーディンの妻はフリッグである | ○ |

| 北欧神話の主神・オーディンの妻はフレイヤである | × |

| 「失恋」の反対語は「得恋」である | ○ |

| ギリシャ神話の最高神ゼウスの父親はウラノスである | × |

| 「断腸の思い」の故事で子供のことを心配するあまり腸がちぎれた動物は猿である | ○ |

| 「断腸の思い」の故事で子供のことを心配するあまり腸がちぎれた動物は虎である | × |

| 漢字で「木乃伊」と書くのは「ミイラ」である | ○ |

| 漢字で「木乃伊」と書くのは「ドラキュラ」である | × |

| ことわざ「われ鍋にとじぶた」の「とじぶた」の正しい表記は「綴じ蓋」である | ○ |

| ことわざ「われ鍋にとじぶた」の「とじぶた」の正しい表記は「閉じ蓋」である | × |

| 多くの中で最も優れた人物を意味する「白眉」という言葉の出典は『蜀書』である | ○ |

| 多くの中で最も優れた人物を意味する「白眉」という言葉の出典は『呉書』である | × |

| ポルトガル語で、数字の「1」を意味する言葉は「ウン」である | ○ |

| ポルトガル語で、数字の「1」を意味する言葉は「ヌン」である | × |

| 「アーサー王伝説」に登場するアーサー王の妻の名はグウィネヴィアである | ○ |

| 「ほろ酔い」の「ほろ」を漢字では「微」と書く | ○ |

| 「ほろ酔い」の「ほろ」を漢字では「惚」と書く | × |

| ほろ酔いを漢字で書くと「微酔い」である | ○ |

| 「働かざるもの食うべからず」ということばの出典は『三国志』である | × |

| ギリシャ神話に登場する人類最初の女性パンドラを妻としたのはエピメテウスである | ○ |

| ギリシャ神話に登場する人類最初の女性パンドラを妻としたのはプロメテウスである | × |

| ことわざで「甲羅に似せて穴を掘る」といわれるのは蟹である | ○ |

| ことわざで「甲羅に似せて穴を掘る」といわれるのは亀である | × |

| ギリシャ神話に登場する女神・ヘラに相当するローマ神話の神はジュノーである | ○ |

| ギリシャ神話に登場する女神・ヘラに相当するローマ神話の神はダイアナである | × |

| フランス語で「日本(ジャポネ)」は男性名詞である | ○ |

| フランス語で「日本(ジャポネ)」は女性名詞である | × |

| フランス語で「太陽」を意味する単語「seleil」は男性名詞である | ○ |

| 「流れに棹さす」とは時流に乗ってさらに勢いを増すという意味である | ○ |

| 「流れに棹さす」とは時流に逆らって止めようするという意味である | × |

| 「流れに棹差す」の言葉の意味は「時流に乗って順調に進む」である | ○ |

| 「姑息」とは「一時しのぎ」という意味の言葉である | ○ |

| 「姑息」とは「卑怯である」という意味の言葉である | × |

| アメリカ英語で、「billion」という単語が意味する数の大きさは100億である | × |

| ことわざ「嘘から出たまこと」の「まこと」は「実」と書く | ○ |

| アポロンの妹であるギリシャ神話の女神はアルテミスである | ○ |

| アポロンの妹であるギリシャ神話の女神はアフロディーテである | × |

| ギリシャ神話で蛇の怪物ヒドラを退治した英雄はヘラクレスである | ○ |

| 「年寄りの冷や水」の「冷や水」は、元々は隅田川の水のことである | ○ |

| 「年寄りの冷や水」の「冷や水」は、元々は多摩川の水のことである | × |

| 「無告の民」とは身寄りがない人という意味である | ○ |

| 「無告の民」とは罪がない人という意味である | × |

| ギリシャ神話で怪物ミノタウロスを退治した英雄はテセウスである | ○ |

| ギリシャ神話で怪物ミノタウロスを退治した英雄はヘラクレスである | × |

| 「いやが上にも盛り上がる」という時の「いや」を漢字では「弥」と書く | ○ |

| 「いやが上にも盛り上がる」という時の「いや」を漢字では「否」と書く | × |

| 韓国語で「一つ」を意味する単語は「ハナ」である | ○ |

| 「アノミー」という概念を提唱したフランスの社会学者はエミール・デュルケムである | ○ |

| 「アノミー」という概念を提唱したフランスの社会学者はオーギュスト・コントである | × |

| 「満腔(まんこう)の敬意」とは心からの敬意という意味である | ○ |

| 「満腔(まんこう)の敬意」とは本心ではない敬意という意味である | × |

| 「金時の火事見舞い」と「金時の醤油煮き」は同じ意味の言葉である | ○ |

| 新約聖書の『マタイ福音書』でキリストを裏切ったユダはその後自殺したと書かれている | ○ |

| 「最初の仮名」という意味で「かながしら」とも呼ばれる文字は「い」である | ○ |

| 日本語のひらがなを「いろは順」と「あいうえお順」に並べたとき、同じ順番にくる文字がある | ○ |

| 「街」「術」の部首は「ぎょうがまえ」である | ○ |

| 「街」「術」の部首は「ぎょうにんべん」である | × |

| ローマ神話の愛の神キューピッドと同一視されるギリシャ神話の神はエロスである | ○ |

| ローマ神話の愛の神キューピッドと同一視されるギリシャ神話の神はミネルバである | × |

| 「空」の部首は「あなかんむり」である | ○ |

| 「空」の部首は「うかんむり」である | × |

| 目と目で愛を通わせることを「目合ひ」と書いて「まぐわい」と読む | ○ |

| 「気の毒」とは反対の意味の「気の薬」という言葉もある | ○ |

| 旧約聖書に登場する巨人ゴリアテを倒したのはダビデである | ○ |

| 旧約聖書に登場する巨人ゴリアテを倒したのはソロモンである | × |

| 漢字で「牛酪」といえばバターのことである | ○ |

| 漢字で「牛酪」といえばチーズのことである | × |

| テストの時に他人の答案を覗き見る行為をアメリカでは「cunning」という | × |

| インドの斜時詩『ラーマーヤナ』に登場するラーマの妻の名前はナウシカである | × |

| 「肺腑を突く」とは「相手の心を突き動かす」という意味である | ○ |

| 「肺腑を突く」とは「相手の図星を突く」という意味である | × |

| 心配事が多いことをさす「白髪三千丈」という言葉の元になった詩を書いたのは李白である | ○ |

| 心配事が多いことをさす「白髪三千丈」という言葉の元になった詩を書いたのは杜甫である | × |

| 漢字の「百」の部首は「白」である | ○ |

| 漢字の「百」の部首は「日」である | × |

| 新約聖書のキリストに洗礼を施したと書かれている人物はマタイである | × |

| 中国語では、配偶者のことを「愛人」という | ○ |

| 碩学とは、学問について広く深い知識があることである | ○ |

| 碩学とは、学問について浅い知識しかないことである | × |

| 釈迦の母・摩耶夫人が釈迦を懐妊した時に見た夢は白い象の夢である | ○ |

| 釈迦の母・摩耶夫人が釈迦を懐妊した時に見た夢は白い亀の夢である | × |

| 奈良時代の歴史書『日本書紀』は漢文で書かれている | ○ |

| 「屋鳥の愛」とは、愛情が深いことのたとえである | ○ |

| ギリシャのパルテノン神殿に祀られている神様はアテナである | ○ |

| ギリシャのパルテノン神殿に祀られている神様はゼウスである | × |

| 「座右の銘」と同じ意味で「座左の銘」ともいう | ○ |

| 京言葉の「おいでやす」と「おこしやす」のうち、一般的に初めての客に対して使われるのは「おいでやす」である | ○ |

| 京言葉の「おいでやす」と「おこしやす」のうち、一般的に初めての客に対して使われるのは「おこしやす」である | × |

| 「山を鋳、海を煮る」とは国内の産物が豊富なたとえである | ○ |

| 慣用句の「水際立つ」とはひときわ目立っているという意味である | ○ |

| 慣用句の「水際立つ」とは危険にさらされているという意味である | × |

| 漢字の「問」の部首は「くち」である | ○ |

| 「小鼻を膨らます」とは不満そうにするという意味である | ○ |

| 「小鼻を膨らます」とは得意そうにするという意味である | × |

| 「小鼻をうごめかす」とは不満そうにするという意味である | × |

| 故事成語「骸骨を乞う」とは「引退する」という意味である | ○ |

| 故事成語「骸骨を乞う」とは自害するという意味である | × |

| 故事成語の「奇貨居くべし」の由来になった古代中国の人物は呂不韋である | ○ |

| 故事成語の「奇貨居くべし」の由来になった古代中国の人物は呂布である | × |

| 漢字の「攻」の部首は「ぼくづくり」である | ○ |

| 漢字の「攻」の部首は「こうへん」である | × |

| 「イドラ」という概念を提唱したイギリスの哲学者はフランシス・ベーコンである | ○ |

| 「イドラ」という概念を提唱したイギリスの哲学者はロジャー・ベーコンである | × |

| 「話せば分かる」「問答無用」という流行語を生んだ昭和の事件は五・一五事件である | ○ |

| お雑煮の「雑」の由来となった言葉は「内蔵」である | ○ |

| お雑煮の「雑」の由来となった言葉は「贈答」である | × |

| 「才」という漢字は「歳」を略したものである | × |

| 「三十路」とは三十歳ちょうどのことである | ○ |

| 「三十路」とは三十代のことである | × |

| 「唆す」の読み方は「そそのかす」である | ○ |

| ドイツ語で、曜日や月名は全て女性名詞である | × |

| イタリア語で男性単数名詞につく定冠詞は「il」である | ○ |

| イタリア語で男性単数名詞につく定冠詞は「la」である | × |

| 「今からでも遅くない」という流行語を生んだ昭和の事件は五・一五事件である | × |

| 慣用句で「やぶさかでない」とは積極的にするという意味である | ○ |

| 慣用句で「やぶさかでない」とは仕方なくするという意味である | × |

| ドイツ語で「船」は女性名詞である | ○ |

| ドイツ語で「船」は男性名詞である | × |

| ことわざ「のれんに腕押し」の「腕押し」とは腕相撲のことである | ○ |

| 漢字の「和」の部首は「くち」である | ○ |

| 漢字の「和」の部首は「のぎへん」である | × |

| 「薬餌に親しむ」とは「病弱である」という意味である | ○ |

| 「薬餌に親しむ」とは「健康である」という意味である | × |

| 慣用句で「鼻を鳴らす」とは小馬鹿にするという意味である | × |

| 「辛党」とは甘いものよりお酒が好きな人のことである | ○ |

| フランス語で「ヴォライユ」とは鶏肉のことである | ○ |

| フランス語で「ヴォライユ」とは豚肉のことである | × |

| 「寓ける」という漢字の読みは「かこつける」である | ○ |

| 「寓ける」という漢字の読みは「たすける」である | × |

| 「嗾ける」という漢字の読みは「けしかける」である | ○ |

| 中国語で「暗算」とは日本語で「予想する」という意味である | × |

| 中国語で「走」とは日本語で「歩く」という意味である | ○ |

| 中国語で「走」とは日本語で「急ぐ」という意味である | × |

| 「サルスベリ」と「ワレモコウ」を漢字で表す時に共通する漢字は紅である | ○ |

| 「サルスベリ」と「ワレモコウ」を漢字で表す時に共通する漢字は日である | × |

| フランス語で「さくらんぼ」を「スリーズ」という | ○ |

| フランス語で「さくらんぼ」を「フレーズ」という | × |

| 漢字の「初」の部首は「かたな」である | ○ |

| 漢字の「初」の部首は「ころもへん」である | × |

| カタカナの「ル」の元になった漢字は「流」である | ○ |

| カタカナの「ル」の元になった漢字は「留」である | × |

| カタカナの「ケ」の元になった漢字は「介」である | ○ |

| カタカナの「ケ」の元になった漢字は「計」である | × |

| ひらがなの「る」の元になった漢字は「流」である | × |

| ひらがなの「て」の元になった漢字は「天」である | ○ |

| ひらがなの「て」の元になった漢字は「手」である | × |

| ひらがなの「あ」の元になった漢字は「安」である | ○ |

| ひらがなの「あ」の元になった漢字は「亜」である | × |

| ひらがなの「け」の元になった漢字は「介」である | × |

| ひらがなの「い」の元になった漢字は「以」である | ○ |

| ひらがなの「い」の元になった漢字は「入」である | × |

| ひらがなの「な」の元になった漢字は「奈」である | ○ |

| ひらがなの「な」の元になった漢字は「名」である | × |

| ひらがなの「し」の元になった漢字は「之」である | ○ |

| ひらがなの「し」の元になった漢字は「氏」である | × |

| ひらがなの「う」の元になった漢字は「宇」である | ○ |

| ひらがなの「う」の元になった漢字は「家」である | × |

| ひらがなの「お」の元になった漢字は「於」である | ○ |

| ひらがなの「え」の元になった漢字は「衣」である | ○ |

| ひらがなの「え」の元になった漢字は「永」である | × |

| 英語で喪服のことをモーニングドレスという | ○ |

| 役に立たない人を罵って言う「ごくつぶし」を漢字で書くと極潰しである | × |

| 「擱筆」とは文章を書き終えることである | ○ |

| 「擱筆」とは文章を書き始めることである | × |

| 「後裔(こうえい)」とは子孫のことである | ○ |

| 「後裔(こうえい)」とは弟子のことである | × |

| 中国でフグを意味する漢字は鮭である | ○ |

| 中国でフグを意味する漢字は鮪である | × |

| 中国語で「床」とは日本語で「ベッド」のことである | ○ |

| 中国語で「床」とは日本語で「絨毯」のことである | × |

| 漢字で「洋琴」と書く楽器はピアノである | ○ |

| 漢字で「洋琴」と書く楽器はハープである | × |

| 漢字で「提琴」と書く楽器はバイオリンである | ○ |

| 「呱呱」とは赤ん坊の鳴き声のことである | ○ |

| 「呱呱」とは死に際の断末魔のことである | × |

| 国語辞典の代表格『広辞苑』を発行しているのは岩波書店である | ○ |

| 国語辞典の代表格『広辞苑』を発行しているのは角川書店である | × |

| 国語辞典の代表格『広辞苑』を発行しているのは三省堂である | × |

| フランス語のアルファベットに用いる記号「トレマ」は文字の上に付けるものである | ○ |

| フランス語のアルファベットに用いる記号「トレマ」は文字の下に付けるものである | × |

| 中国語で「娘」とは日本語で「母」のことである | ○ |

| 中国語で「娘」とは日本語で「妻」のことである | × |

| 「素封家」とはお金持ちのことである | ○ |

| 「素封家」とはけちな人のことである | × |

| 中国語で「麻雀」とは日本語で「スズメ」のことである | ○ |

| 中国語で「麻雀」とは日本語で「将棋」のことである | × |

| フランス語の名詞は男性名詞、女性名詞、中性名詞の3つに分かれている | × |

| ドイツ語の名詞は男性名詞、女性名詞、中性名詞の3つに分かれている | ○ |

| ギリシャ神話に登場する怪物メドゥーサを退治したのはペルセウスである | ○ |

| ギリシャ神話に登場する怪物メドゥーサを退治したのはベレロフォンである | × |

| 中国語で「女優」とは日本語で「セクシー女優」のことである | ○ |

| 中国語で「女優」とは日本語で「受付嬢」のことである | × |

| 野菜の「もやし」は漢字で「萌やし」と書く | ○ |

| オーソドックスの対義語はヘテロドックスである | ○ |

| オーソドックスの対義語はパラドックスである | × |

| 「琴瑟相和す」とは夫婦の仲が良いという意味である | ○ |

| 「琴瑟相和す」とは友人の仲が良いという意味である | × |

| 漢字の「唇」の部首は辰である | × |

| 明治新政府が実施した徴兵令では長男は徴兵を免除された | ○ |

| 1868年に明治新政府が出した五榜の掲示には、キリスト教の信仰禁止も含まれていた | ○ |

| 江戸時代に蝦夷地でとれたニシンは主に干物として使われた | × |

| フランス語で「いちご」を「フレーズ」という | ○ |

| フランス語で「いちご」を「スリーズ」という | × |

| 漢字の「雁」の部首は「がんだれ」である | × |

| 中国史上唯一の女帝・則天武后を母にもつ、唐の第4代皇帝は中宗である | ○ |

| 中国史上唯一の女帝・則天武后を母にもつ、唐の第4代皇帝は高宗である | × |

| ローマ帝国の領土が最大になったトラヤヌス帝の時代はイギリスも支配下に治めていた | ○ |

| 「愛」という漢字の部首は心である | ○ |

| 「愛」という漢字の部首は爪冠である | × |

| 高山樗牛の小説『滝口入道』の舞台となっている時代は平安時代である | ○ |

| 戊辰戦争の際、北海道の松前城は土方歳三らによって落城した | ○ |

| 中世末期にカトリック教会による搾取を受け、「ローマの牝牛」と呼ばれた国はドイツである | ○ |

| 中世末期にカトリック教会による搾取を受け、「ローマの牝牛」と呼ばれた国はフランスである | × |

| 関ヶ原の戦いの後、敗れた宇喜多秀家が流刑となった島は八丈島である | ○ |

| 4代目カリフのアリーとその子孫を正統とするイスラム教の宗派はシーア派である | ○ |

| 4代目カリフのアリーとその子孫を正統とするイスラム教の宗派はスンナ派である | × |

| 1853年にペリーが浦賀に率いてきた4隻の軍艦は全て蒸気船だった | × |

| 嘉吉の乱で殺害された室町幕府の将軍は足利義教である | ○ |

| 1938年にドイツがズデーテン地方の割譲を要求した国はチェコスロバキアである | ○ |

| 南北朝時代を舞台にした軍記物語の『太平記』は南朝の立場から書かれたものである | ○ |

| 南北朝時代を舞台にした軍記物語の『太平記』は武家の立場から書かれたものである | × |

| 南北朝時代を舞台にした軍記物語の『梅松論』は武家の立場から書かれたものである | ○ |

| 南北朝時代を舞台にした軍記物語の『梅松論』は南朝の立場から書かれたものである | × |

| 「ベルリンの壁」とは冷戦時代の西ドイツと東ドイツの間に引かれた国境線のことである | × |

| 明治3年に諡号が賜れるまでは九条廃帝と呼ばれていた天皇は仲恭天皇である | ○ |

| 明治3年に諡号が賜れるまでは淡路廃帝と呼ばれていた天皇は淳仁天皇である | ○ |

| 「海老で鯛を釣る」と「麦飯で鯉を釣る」は同じ意味のことわざである | ○ |

| 「夭折」という言葉の意味は若くて死ぬことである | ○ |

| 「夭折」という言葉の意味は長生きして大往生することである | × |

| 1934年の長いナイフの夜事件で粛清されたのはナチスの突撃隊である | ○ |

| 1213年に和田義盛が反乱を起こした時の鎌倉幕府執権は北条義時である | ○ |

| 午前・午後を意味する英語「A.M.」「P.M.」の「M」は「Meridian」の頭文字である | ○ |

| 午前・午後を意味する英語「A.M.」「P.M.」の「M」は「Modulation」の頭文字である | × |

| 鎌倉幕府第2代執権北条義時は、北条政子の弟である | ○ |

| 鎌倉幕府第2代執権北条義時は、北条政子の息子である | × |

| 紀元前371年のレウクトラの戦いで勝利した古代ギリシャの都市国家はテーバイである | ○ |

| 紀元前371年のレウクトラの戦いで勝利した古代ギリシャの都市国家はスパルタである | × |

| 1199年に鎌倉幕府で発足した十三人の合議制は実際に13人が集まって会議をしたという記録は残っていない | ○ |

| 1864年の池田屋事件で新選組の隊士は一人も死んでいない | × |

| 1902年に結ばれた日英同盟は第一次世界大戦開始時にはすでに失効していた | × |

| 芥川龍之介の小説『羅生門』で老婆が死体から奪ったものは髪の毛である | ○ |

| 芥川龍之介の小説『羅生門』で老婆が死体から奪ったものは着物である | × |

| 古代ローマ人がつけたシャツのような下着の名前はトゥニカである | ○ |

| ジョン・ボールを指導者とした14世紀イギリスの農民反乱はワット・タイラーの乱である | ○ |

| ジョン・ボールを指導者とした14世紀イギリスの農民反乱はジャックリーの乱である | × |

| フランス語のアルファベットに用いる記号「セデューユ」は文字の上に付けるものである | × |

| 第一次オイルショックと第二次オイルショックは共に1970年代に起きた | ○ |

| 「独眼竜」と呼ばれる戦国武将・伊達政宗が失明していたのは右目である | ○ |

| 「独眼竜」と呼ばれる戦国武将・伊達政宗が失明していたのは左目である | × |

| 10世紀末に山門派と寺門派に分裂した宗教は天台宗である | ○ |

| 10世紀末に山門派と寺門派に分裂した宗教は真言宗である | × |

| 奈良時代に活躍した仏師匠運慶と快慶は親子である | × |

| 紀元前5世紀のペロポネソス戦争で勝利した古代ギリシャの都市国家はスパルタである | ○ |

| ゴーゴリの小説『鼻』は主人公の鼻が勝手に歩き回るという話である | ○ |

| 1221年に承久の乱が起きた時の鎌倉幕府の執権は北条泰時である | × |

| 戦国武将・豊臣秀吉の弟は豊臣秀次である | × |

| アメリカで「The Civil War」と表記される戦争はアメリカ独立戦争である | × |

| 海外で行われた万国博覧会に徳川幕府が出展したことがある | ○ |

| 第一次インドシナ戦争におけるディエンビエンフーの戦いで勝利した国はフランスである | × |

| 小説『デカメロン』でフィレンツェの街に蔓延したと書かれている病気はコレラである | × |

| 「泉下の人となる」とは「亡くなる」という意味である | ○ |

| 『古事記』と『日本書紀』は共に奈良時代に完成した | ○ |

| 1419年の応永の外寇で李氏朝鮮が攻め込んだ島は壱岐である | × |

| 日本神話でアマテラスオオミカミが岩戸に隠れる原因を作ったのはスサノオノミコトである | ○ |

| 日本神話でアマテラスオオミカミが岩戸に隠れる原因を作ったのはツクヨミノミコトである | × |

| 江戸時代に水戸藩が作成した歴史書『大日本史』では南朝を正統としている | ○ |

| 島村藤村の小説『藁草履』は藁草履を作る無骨な職人を描いた作品である | × |

| 琉球神話で、海の彼方にある極楽の名前はニライカナイである | ○ |

| 琉球神話で、海の彼方にある極楽の名前はオボツカグラである | × |

| 「骨肉相食む」とは、見知らぬ他人どうしが争っている様子の表現である | × |

| アドルフ・ヒトラーはアメリカの雑誌「タイム」のパーソン・オブ・ザ・イヤーに選ばれたことがある | ○ |

| メソポタミア文明で使われていた記数法は六十進法である | ○ |

| 1920年に発足した国際連盟の原加盟国の中には中国もいた | ○ |

| 小説『ロビンソン・クルーソー』の主人公には実在のモデルがいる | ○ |

| 中国語で「鬼」とは日本語で「悪魔」のことである | × |

| 4世紀末から5世紀にかけて広開土王のもとで全盛期を迎えた朝鮮半島の国は高句麗である | ○ |

| 葛飾北斎と安藤広重のうち先に生まれたのは安藤広重である | × |

| 画家としても活躍し南画の祖とされる唐の詩人は李白である | × |

| 前九年の役で滅亡した安倍氏が東北地方で支配していたのは出羽国である | × |

| 新約聖書でキリストに洗礼を施したと書かれている人物はヨハネである | ○ |

| 英語の「ZOO」を動物園と日本語に訳した人物は福沢諭吉である | ○ |

| ペルーにあるナスカの地上絵は地表を覆う小石を取り除くことで白い地面を露出させて描いている | ○ |

| 日本の歴史上2代続けて女性が天皇になったことがある | ○ |

| 静御前を愛妾に持った源氏の武将は源義経である | ○ |

| 現在、ものを数えるときには「正」の字を使いますが江戸時代には「玉」の字を使った | ○ |

| 式亭三馬の小説『浮世床』で舞台となる施設は江戸の床屋である | ○ |

| 堀辰雄の小説『風立ちぬ』で舞台となった場所はギムナジウムである | × |

| 1381年の「ワット・タイラーの乱」は、ふたりの農夫ワットとタイラーの名前がついた反乱である | × |

| 「酒は百薬の長」といいますが全く逆の意味の「酒は百毒の長」という言葉もある | ○ |

| 東京都にある大森貝塚は縄文時代の貝塚である | ○ |

| 東京都にある大森貝塚は弥生時代の貝塚である | × |

| これまでの日本の歴史上女系天皇は一人もいない | ○ |

| 日本へキリスト教を伝えたザビエルが所属していた修道会・イエズス会は現在も活動している | ○ |

| 根気よく探すことを意味する言葉「金のわらじをはいて尋ねる」の「金」とは純金のことである | × |

| もともとは温室だったパリにある美術館はオルセー美術館である | × |

| 滋賀県にある彦根城の歴代城主は全て井伊家の人間である | ○ |

| 平安時代に「御堂関白」と呼ばれた藤原道長は実際に関白になったことはない | ○ |

| 四字熟語の「千里同風」と「万里同風」は世の中が平和という意味である | ○ |

| ストウ夫人の小説『アンクル・トムの小屋』でトムは最後に殺されてしまう | ○ |

| 1874年に明治新政府が初めて海外派兵をおこなった国は台湾である | ○ |

| 「相撲」は秋の季語である | ○ |

| 1853年にアメリカのペリーが浦賀に来航した時の元号は安政である | × |

| アメリカのペリーが黒船を率いて日本を訪れたのは南北戦争が起こる前である | ○ |

| アメリカ歴代大統領の中にアメリカ独立記念日の7月4日が誕生日である人物がいる | ○ |

| 奈良時代、大宝律令で制定された二官八省の「八省」に現在の日本の省と同じ名前のものはひとつもない | ○ |

| 下村湖人の小説『次郎物語』で次郎の兄の名前は太郎である | × |

| ツタンカーメンの父親である古代エジプトのファラオはアメンホテプ4世である | ○ |

| ツタンカーメンの父親である古代エジプトのファラオはトトメス3世である | × |

| 1866年の寺田屋事件で坂本龍馬が使用した拳銃はスミス&ウェッソン社のものである | ○ |

| 1866年の寺田屋事件で坂本龍馬が使用した拳銃はコルト社のものである | × |

| 訳詩集『月下の一群』で有名な詩人・堀口大学は本名である | ○ |

| 奈良時代から平安時代にかけて流通した12種の貨幣、皇朝十二銭の名前には全て元号が入っている | × |

| 京都の祇園祭が中止となったのは応仁の乱の時だけである | ○ |

| 「事実は小説より奇なり」という言葉を残したイギリスの作家はバイロンである | ○ |

| 「事実は小説より奇なり」という言葉を残したイギリスの作家はテニスンである | × |

| 幕末の1863年に英国公使館焼き討ち事件を起こしたのは土佐藩士である | × |

| 織田信長から「猿」と呼ばれていた戦国武将・豊臣秀吉はペットとして猿を飼っていた | ○ |

| レオナルド・ダ・ヴィンチの『モナリザ』に描かれている女性は、頭に薄いヴェールをかぶっている | ○ |

| 宮本輝の芥川賞受賞作は『螢川』である | ○ |

| 宮本輝の芥川賞受賞作は『泥の河』である | × |

| 1868年の王政復古の大号令で総裁に任命された人物は有栖川宮熾仁親王である | ○ |

| 漢字で「獅子女」と書くのは「クレオパトラ」である | × |

| 戦国武将・織田信長の父は織田信秀である | ○ |

| いわゆる「なさぬ仲」とは血のつながりのない親子の間柄のことである | ○ |

| 遣唐使の出発地だったのは現在の福岡である | × |

| オルコットの小説『若草物語』で、四人姉妹の父親は南北戦争で戦死してしまう | × |

| ピカソの代表作『ゲルニカ』を所蔵しているスペインの美術館はソフィア王妃芸術センターである | ○ |

| ピカソの代表作『ゲルニカ』を所蔵しているスペインの美術館はプラド美術館である | × |

| 作家・島崎藤村の絶筆となった小説は『東方の門』である | ○ |

| 明治から大正時代にかけて北原白秋とともに「白露時代」と呼ばれる一時代を築いた詩人は幸田露伴である | × |

| 中国語で「老婆」とは日本語で「妻」のことである | ○ |

| 古代中国、後漢の末期に張陵が創設した宗教結社は太平道である | × |

| 19世紀のイギリスで「喉に刺さった骨」といわれたのはアイルランド問題である | ○ |

| 江戸時代に運行した北前船は大阪と北海道の間を往復していた | ○ |

| 日本の歴史上、2代続けて女性が天皇になったことがある | ○ |

| 松尾芭蕉の『奥の細道』の旅は1年以上かかった | × |

| 16世紀イングランドの女王メアリー1世はカトリック復帰策を打ち出しプロテスタントを迫害した | ○ |

| ナンバーを意味する「No.」という略号の「o」とはもともと、数字の「ゼロ」を意味するものだった | × |

| 752年に東大寺の大仏に眼を書き入れた菩提僊那はインドから来た僧である | ○ |

| フランスのナポレオン1世はパリにあるエトワール凱旋門の完成を見る前に亡くなった | ○ |

| 「私は国家と結婚している」と言ったイギリスの女王エリザベス1世は生涯独身だった | ○ |

| 紀元前494年古代ローマで起きた聖山事件で、聖山に立て籠もったのは平民である | ○ |

| イギリスの探検家ジェームズ・クックが亡くなったのはオアフ島である | × |

| 聖徳太子が制定した冠位十二階の色には五輪の5色がすべて含まれている | × |

| 江戸時代に、日本地図の国外持ち出しの罪で国外追放処分となったシーボルトは、その後二度と日本を訪れなかった | × |

| 明治17年に初めて実施された試験に合格し、国が公式に認可した日本最初の女医となったのは荻野吟子である | ○ |

| 鎌倉幕府初代執権・北条時政は第3代将軍・源実朝の父である | × |

| 西南戦争の際に薩摩軍が発行した紙幣「西郷札」は紙ではなく布で作られた | ○ |

| 日本でグレゴリオ暦の採用を開始したのは明治時代である | ○ |

| 無駄な努力をすることを「犬骨折る」という | ○ |

| ロシア皇帝イヴァン3世が第3のローマと呼んだ都市はコンスタンティノープルである | × |

| 1943年11月にルーズベルト、チャーチル、スターリンが行った会談はテヘラン会談である | ○ |

| 日比谷焼討事件とは日露戦争後の賠償に対する不満から起きた事件である | ○ |

| 小説『ラモーの甥』を書いたフランスの哲学者ディドロは実際にラモーの甥である | × |

| 私塾・弘文館が昌平坂学問所の起源となった江戸時代の儒学者は林子平である | × |

| 「大山鳴動してネズミ一匹」とは、紀元前のローマで生まれたことわざである | ○ |

| 「大山鳴動してネズミ一匹」とは、春秋時代の中国で生まれたことわざである | × |

| 1872年に日本初の鉄道が開通した時、機関車を運転する機関士は全て外国人であった | ○ |

| 堀辰雄の小説『風立ちぬ』で舞台となった場所はサナトリウムである | ○ |

| 優れた5つの剣「天下五剣」という概念が生まれたのは江戸時代である | × |

| 「能ある鷹は爪を隠す」と同じ意味のことわざで「上手の猫が爪を隠す」という | ○ |

| 足利義満の建てた「金閣」と足利義政の建てた「銀閣」は同じ宗派に属する | ○ |

| ジェームズ・ジョイスの小説『ユリシーズ』は古代ギリシャが舞台である | × |

| 日本神話に登場するヤマトタケルノミコトの妻はオトタチバナヒメである | ○ |

| 日露戦争の日本海海戦を指揮したロジェストウェンスキーはロシア帰国後に処刑された | × |

| 「天災は忘れた頃にやってくる」という言葉を残した東京帝国大学の地球物理学者は田中舘愛橘である | × |

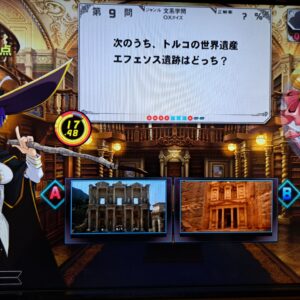

| 次のうち、トルコの世界遺産エフェソス遺跡はどっち? |

A

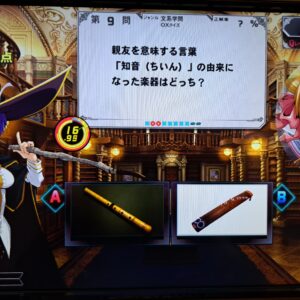

| 親友を意味する言葉「知音(ちいん)」の由来になった楽器はどっち? |

B

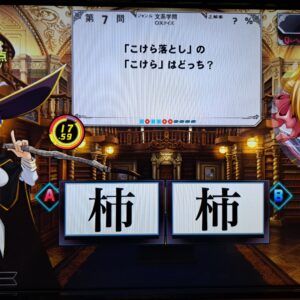

| 「こけら落とし」の「こけら」はどっち? |

A

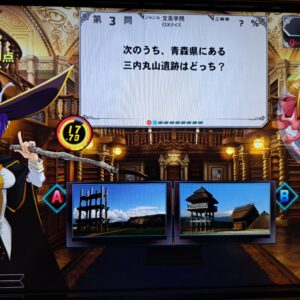

| 次のうち、青森県にある三内丸山遺跡はどっち? |

A

| エジプト神話のアヌビスはどんな動物の頭を持つ? |

B

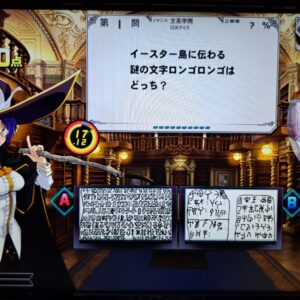

| イースター島に伝わる謎の文字ロンゴロンゴはどっち? |

A

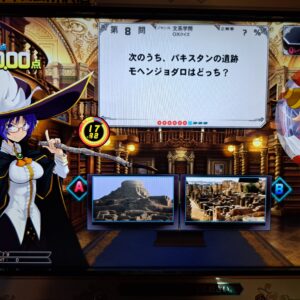

| 次のうち、パキスタンの遺跡モヘンジョダロはどっち? |

A

| 次のうち、チュニジアのカルタゴ遺跡はどっち? |

A

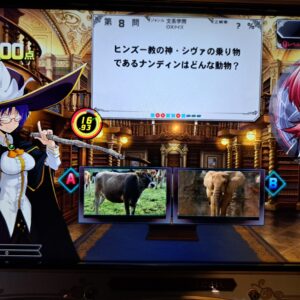

| ヒンズー教の神・シヴァの乗り物であるナンディンはどんな動物? |

A

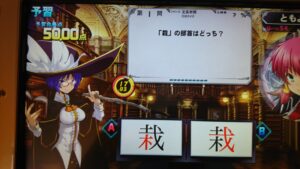

| 「栽」の部首はどっち? |

A

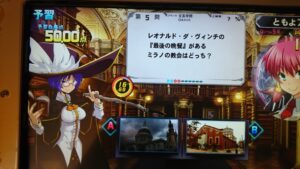

| レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』があるミラノの教会はどっち? |

B

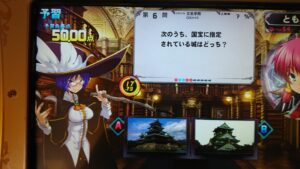

| 次のうち、国宝に指定されている城はどっち? |

A

| 次のうち、縄文時代の遺跡はどっち? |

B

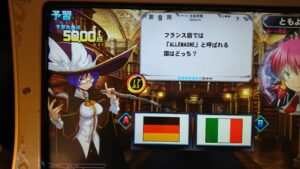

| フランス語では「ALLEMAGNE」と呼ばれる国はどっち? |

A

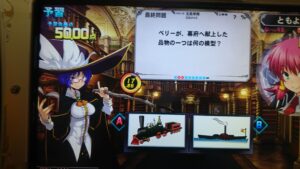

| ペリーが、幕府へ献上した品物の一つは何の模型? |

A

| 「武」の部首はどっち? |

A

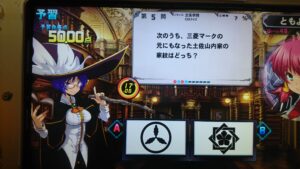

| 次のうち、三菱マークの元にもなった土佐山内家の家紋はどっち? |

A

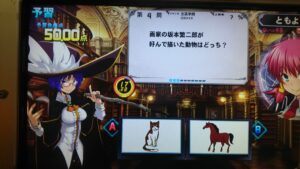

| 画家の坂本繁二郎が好んで描いた動物はどっち? |

B

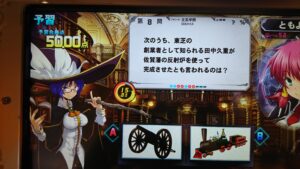

| 次のうち、東芝の創業者として知られる田中久重が佐賀藩の反射炉を使って完成させたとも言われるのは? |

A

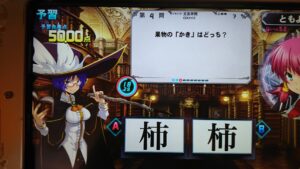

| 果物の「かき」はどっち? |

B

| 次のうち、ヨルダンの世界遺産ペトラ遺跡はどっち? |

A

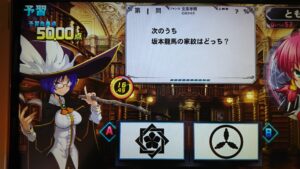

| 次のうち坂本龍馬の家紋はどっち? |

A

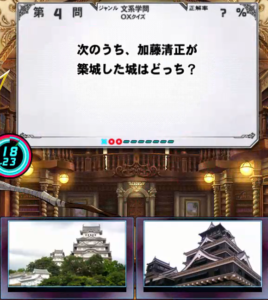

| 次のうち、加藤清正が築城した城はどっち? |

B

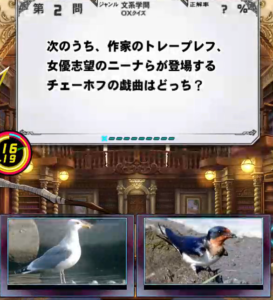

| 次のうち、作家のトレープレフ、女優志望のニーナらが登場するチェーホフの戯曲はどっち? |

A

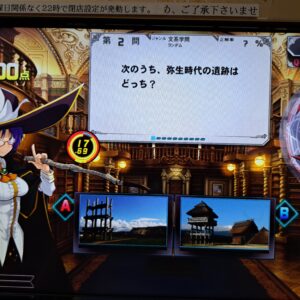

| 次のうち、弥生時代の遺跡はどっち? |

B

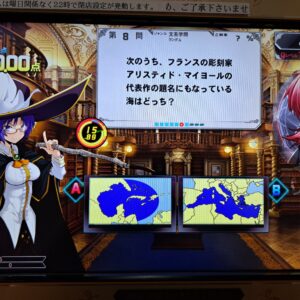

| 次のうち、フランスの彫刻家アリスティド・マイヨールの代表作の題名にもなっている海はどっち? |

B

| 「豪」の部首はどっち? |

B

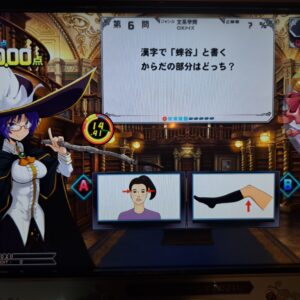

| 漢字で「蟀谷」と書くからだの部分はどっち? |

A

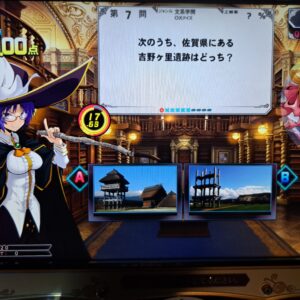

| 次のうち、佐賀県にある吉野ヶ里遺跡はどっち? |

A

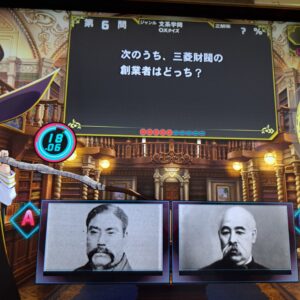

| 次のうち、三菱財閥の創業者はどっち? |

A

コメント

いつも大変参考にさせていただいております。

>1912年1月1日に中華民国の初代臨時大統領となった人物は孫文である

>1912年1月1日に中華民国の初代臨時大統領となった人物は袁世凱である

これらの問題文について、「大統領」とあるのは「大”総統”」のようです。

以下のURLに画像もアップロードしましたので、ご確認いただけますと幸いです。

https://imgur.com/a/qma-7RwQNnj

ご連絡ありがとうございます。

こちら修正しました。