| 「3C政策」の「C」の一つ マザー・テレサが慈善を始める イギリス領インドの首都 現在の名前はコルカタ |

カルカッタ | カルカッタ |

| カイロ | ||

| クシナガラ | ||

| ケープタウン | ||

| 鷹狩の途中で倒れる 嬉しやと再びさめて~ 駿府城で死去 鯛の天ぷらによる食中毒説も |

武田信玄の最後 | 徳川家康の最後 |

| 豊臣秀吉の最後 | ||

| 徳川家康の最後 | ||

| 上杉謙信の最後 | ||

| マジャパヒト王国 ボロブドゥール寺院 バタヴィア 原人 |

スマトラ | ジャワ |

| ボルネオ | ||

| ジャワ | ||

| ニューギニア | ||

| 安土桃山時代の武将 通称は十兵衛 敵は本能寺にあり 三日天下 |

明智光秀 | 明智光秀 |

| 清水宗治 | ||

| 浅井長政 | ||

| 高山右近 | ||

| 戦国時代の武将 川中島の戦い 初名は「長尾景虎」 敵に塩を送る |

上杉謙信 | 上杉謙信 |

| 豊臣秀吉 | ||

| 柴田勝家 | ||

| 織田信長 | ||

| 戦国武将 鳴かぬなら ほととぎす 鳴かせてみせよう |

武田信玄 | 豊臣秀吉 |

| 徳川家康 | ||

| 織田信長 | ||

| 豊臣秀吉 | ||

| およそ3万年前に現れる 現生人類 クロマニョン人 現代人の直接の祖先 |

旧人 | 新人 |

| 新人 | ||

| 原人 | ||

| 猿人 | ||

| 周口店上洞人 グリマルディ人 クロマニョン人 別名は「現生人類」 |

新人 | 新人 |

| 旧人 | ||

| 原人 | ||

| 猿人 | ||

| 富国強兵策 地券を発行 地価の3% 現金で納税 |

班田収授法 | 地租改正 |

| 地租改正 | ||

| 農地改革 | ||

| 三世一身法 | ||

| カブラル ディアス バスコ・ダ・ガマ マゼラン |

フランス | ポルトガル |

| イタリア | ||

| オランダ | ||

| ポルトガル | ||

| ポルトガルの航海者 リスボンを出港 アフリカの喜望峰を通過 インドのカリカットに到着 |

アメリゴ・ベスプッチ | バスコ・ダ・ガマ |

| マゼラン | ||

| バスコ・ダ・ガマ | ||

| バーソロミュー・ディアス | ||

| 武士のおこり 院政 摂関政治 国風文化 |

平安時代 | 平安時代 |

| 奈良時代 | ||

| 鎌倉時代 | ||

| 飛鳥時代 | ||

| 古代の占い 対馬では神事として残る 甲羅の割れ目で判断 別名「かめのうら」 |

太占(ふとまに) | 亀卜(きぼく) |

| 盟神探湯(くかたち) | ||

| 産土神(うぶすながみ) | ||

| 亀卜(きぼく) | ||

| 江戸時代の豪商 津本陽の『黄金の海へ』 みかんを江戸へ輸送 通称は「紀文」 |

納屋助左衛門 | 紀伊国屋文左衛門 |

| 奈良屋茂左衛門 | ||

| 鴻池善右衛門 | ||

| 紀伊国屋文左衛門 | ||

| 221年に成立 263年に滅亡 都は成都 初代皇帝は劉備 |

魏 | 蜀 |

| 後漢 | ||

| 普 | ||

| 蜀 | ||

| 正統主義と保守反動が原則 議長はメッテルニヒ ナポレオン戦争後の秩序再建 会議は踊る、されど進まず |

ウィーン会議 | ウィーン会議 |

| ベルリン会議 | ||

| サンフランシスコ会議 | ||

| ウェストファリア会議 | ||

| シュレジエンの領有をめぐる イギリスの対フランス優位が確定 プロイセン対オーストリア 1756年~1763年 |

七年戦争 | 七年戦争 |

| 百年戦争 | ||

| 八十年戦争 | ||

| 三十年戦争 | ||

| ゲルマン民族が建国 ヴェルダン条約 メルセン条約 中世西ヨーロッパを支配 |

イスラエル王国 | フランク王国 |

| エルサレム王国 | ||

| モノモタパ王国 | ||

| フランク王国 | ||

| チンギス・ハンの孫 モンゴル帝国の第5代皇帝 国号を「元」と定める 二度にわたって日本に襲来 |

グユク・ハン | フビライ・ハン |

| オゴタイ・ハン | ||

| チャガタイ・ハン | ||

| フビライ・ハン | ||

| シュメール人 六十進法 太陰暦 楔形文字 |

エジプト文明 | メソポタミア文明 |

| メソポタミア文明 | ||

| インカ文明 | ||

| マヤ文明 | ||

| 1642~1649年 チャールズ1世を処刑 クロムウェルが中心 別名ピューリタン革命 |

ロシア革命 | 清教徒革命 |

| 清教徒革命 | ||

| フランス革命 | ||

| 名誉革命 | ||

| 五街道のひとつ 宇都宮 白河 陸奥国三厩 |

奥州街道 | 奥州街道 |

| 日光街道 | ||

| 東海道 | ||

| 甲州街道 | ||

| 白村江の戦い 十七条の憲法 壬申の乱 大化の改新 |

7世紀 | 7世紀 |

| 9世紀 | ||

| 6世紀 | ||

| 8世紀 | ||

| 安政3年、下田に来日 アメリカの初代駐日総領事 唐人お吉との恋物語が有名 日米修好通商条約を締結 |

タウンゼント・ハリス | タウンゼント・ハリス |

| ヘンリー・ヒュースケン | ||

| アーネスト・サトウ | ||

| ラザフォード・オールコック | ||

| 諸子百家のひとつ 商鞅 韓非 法による信賞必罰を励行 |

墨家 | 法家 |

| 法家 | ||

| 道家 | ||

| 名家 | ||

| 新選組の隊士 武蔵国で生まれる 愛刀の名前は「虎徹」 新撰組局長 |

沖田総司 | 近藤勇 |

| 斎藤一 | ||

| 近藤勇 | ||

| 藤堂平助 | ||

| 新選組の隊士 武蔵国で生まれる 一番隊隊長を務めた天才剣士 肺を患い死去 |

沖田総司 | 沖田総司 |

| 斎藤一 | ||

| 近藤勇 | ||

| 藤堂平助 | ||

| 新選組の隊士 武蔵国で生まれる 函館の五稜郭で戦死 副長として活躍 |

沖田総司 | 土方歳三 |

| 斎藤一 | ||

| 土方歳三 | ||

| 藤堂平助 | ||

| 欽定憲法 プロイセンの憲法を手本 1889年発布 明治憲法 |

ミドハト憲法 | 大日本帝国憲法 |

| 大日本帝国憲法 | ||

| ワイマール憲法 | ||

| アメリカ合衆国憲法 | ||

| ラッダイト運動 チャーティスト運動 清教徒革命 名誉革命 |

イタリア | イギリス |

| イギリス | ||

| ドイツ | ||

| フランス | ||

| 公事方御定書 上米制 目安箱 徳川吉宗 |

寛政の改革 | 享保の改革 |

| 天保の改革 | ||

| 聖徳の治 | ||

| 享保の改革 | ||

| 人足寄場の設置 異学の禁 棄損令 松平定信 |

寛政の改革 | 寛政の改革 |

| 天保の改革 | ||

| 聖徳の治 | ||

| 享保の改革 | ||

| 江戸の三大改革 50音順では最初 松平定信 異学の禁 |

天保の改革 | 寛政の改革 |

| 慶応の改革 | ||

| 享保の改革 | ||

| 寛政の改革 | ||

| 江戸の三大改革 時期が一番古い 徳川吉宗 公事方御定書の制定 |

天保の改革 | 享保の改革 |

| 慶応の改革 | ||

| 享保の改革 | ||

| 寛政の改革 | ||

| 江戸の三大改革 時期が一番新しい 水野忠邦 人返し令 |

天保の改革 | 天保の改革 |

| 慶応の改革 | ||

| 享保の改革 | ||

| 寛政の改革 | ||

| 豊臣秀吉の五奉行 軍師に島左近を迎える 近江佐和山城主 関ヶ原の戦いの後に斬首 |

前田玄以 | 石田三成 |

| 浅野長政 | ||

| 石田三成 | ||

| 長東正家 | ||

| 家紋は「大一大万大吉」 近江の佐和山城主 豊臣秀吉の五奉行のひとり 関ヶ原の戦いで西軍の中心に |

前田利家 | 石田三成 |

| 石田三成 | ||

| 柴田勝家 | ||

| 毛利輝元 | ||

| 有名な刀 以前の名前は「千鳥」 大友氏の猛将・立花道雪 雷神を斬った伝説 |

雷切 | 雷切 |

| 童子切 | ||

| 虎入道 | ||

| 友切丸 | ||

| 以前の名前は「千鳥」 作者は長船兼光 立花道雪の愛刀 雷神を斬った伝説 |

蜻蛉切 | 雷切 |

| 日本号 | ||

| 雷切 | ||

| 籠釣瓶 | ||

| 秀吉の五大老の一人 三方ヶ原の戦いを戒めた『顰像』 本能寺の変の際は伊賀越えの脱出 関ヶ原の戦いに勝利し覇権を奪取 |

宇喜多秀家 | 徳川家康 |

| 毛利輝元 | ||

| 前田利家 | ||

| 徳川家康 | ||

| 「開封」に都を定める 五代十国の後、960年に中国統一 趙匡胤が建国 平清盛が神戸で貿易 |

清 | 宋 |

| 唐 | ||

| 宋 | ||

| 明 | ||

| 江戸時代の僧 日本黄檗宗の開祖 万福寺を創建 豆の名前 |

祟伝 | 隠元 |

| 沢庵 | ||

| 良寛 | ||

| 隠元 | ||

| 米・英・ソの首脳 1945年2月 ソ連の対日参戦が決められる クリミア半島南端 |

カイロ会談 | ヤルタ会談 |

| ヤルタ会談 | ||

| ポツダム会談 | ||

| テヘラン会談 | ||

| アメリカのトルーマン イギリスのチャーチルとアトリー ソ連のスターリン 1945年7月~8月 |

カイロ会談 | ポツダム会談 |

| ヤルタ会談 | ||

| ポツダム会談 | ||

| テヘラン会談 | ||

| 『風土記』が残る 大友宗麟が領主だった リーフデ号が漂着した 現在の大分県 |

筑前 | 豊後 |

| 豊後 | ||

| 筑後 | ||

| 肥後 | ||

| 法然の出生地 現在の岡山県 713年に備前から分かれる 「作州」とも呼ばれる |

備後 | 美作 |

| 美作 | ||

| 備前 | ||

| 備中 | ||

| 元明天皇が遷都 奈良時代の都 710年に遷都 現在の奈良市 |

福原京 | 平城京 |

| 平城京 | ||

| 藤原京 | ||

| 長岡京 | ||

| 戦国時代の武将 通称は「五郎左」 安土城の普請奉行 羽柴秀吉の「羽」の由来 |

松永久秀 | 丹羽長秀 |

| 明智光秀 | ||

| 平手政男 | ||

| 丹羽長秀 | ||

| 初代枢密院議長 初代政友会総裁 初代韓国統監 初代内閣総理大臣 |

山県有朋 | 伊藤博文 |

| 伊藤博文 | ||

| 大隈重信 | ||

| 岩倉具視 | ||

| ゴムルカ ヤルゼルスキ パデレフスキー ワレサ |

ソ連 | ポーランド |

| ハンガリー | ||

| ユーゴスラビア | ||

| ポーランド | ||

| 江戸時代の元号 大塩平八郎の乱 モリソン号事件 水野忠邦の改革 |

慶安 | 天保 |

| 寛政の改革 | ||

| 文政 | ||

| 天保 | ||

| 愛称は「エイブ」 南北戦争 アメリカ合衆国第16代大統領 1865年に暗殺される |

ジェファーソン | リンカーン |

| ウィルソン | ||

| リンカーン | ||

| ワシントン | ||

| 暗殺された大統領 犯人は俳優のジョン・ブース ゲティスバーグでの演説が有名 奴隷制に反対 |

ケネディ | リンカーン |

| マッキンリー | ||

| ガーフィールド | ||

| リンカーン | ||

| マルタ体制 新思考外交 グラスノスチ ペレストロイカ |

エリツィン | ゴルバチョフ |

| ゴルバチョフ | ||

| フルシチョフ | ||

| チェルネンコ | ||

| 平安時代の僧 久隔帖 諡号は「伝教大師」 日本の天台宗の開祖 |

日蓮 | 最澄 |

| 栄西 | ||

| 親鸞 | ||

| 最澄 | ||

| 綜芸種智院、高野山金剛峯寺 四国八十八箇所 真言宗の開祖 諡号は「弘法大師」 |

空也 | 空海 |

| 最澄 | ||

| 空海 | ||

| 円仁 | ||

| 鎖国を完成 落語『目黒のさんま』のモデル 乳母は春日局 江戸幕府の第3代将軍 |

徳川綱吉 | 徳川家光 |

| 徳川家康 | ||

| 徳川家光 | ||

| 徳川家綱 | ||

| 1918年の出来事 シベリア出兵が原因のひとつ 富山県の主婦が蜂起 これにより原敬内閣が成立 |

ええじゃないか | 米騒動 |

| 米騒動 | ||

| 大逆事件 | ||

| 大塩平八郎の乱 | ||

| 林則徐 平英団 清とイギリスの間の戦い 講和条約は南京条約 |

アロー戦争 | アヘン戦争 |

| アヘン戦争 | ||

| 太平天国の乱 | ||

| 白蓮教徒の乱 | ||

| 上皇に仕えた武士集団 出身者に平正盛・忠盛親子 出身者に西行法師 白河上皇が設置 |

東面の武士 | 北面の武士 |

| 北面の武士 | ||

| 滝口の武士 | ||

| 西面の武士 | ||

| 間宮海峡を命名 アジサイの研究 日本地図の国外持ち出し 長崎に鳴滝塾を開設 |

オールコック | シーボルト |

| ハリス | ||

| フェノロサ | ||

| シーボルト | ||

| 四書五経のひとつ 趙岐による注釈書 梁恵王章句、公孫丑章句 性善説 |

論語 | 孟子 |

| 孟子 | ||

| 中庸 | ||

| 大学 | ||

| ○○実彦 ○○宣治 ○○権兵衛 ○○五十六 |

鈴木 | 山本 |

| 佐藤 | ||

| 田中 | ||

| 山本 | ||

| ○○和巳 ○○新吉 ○○三千綱 ○○源一郎 |

石川 | 高橋 |

| 井上 | ||

| 山本 | ||

| 高橋 | ||

| 故事成語の出典 温故知新 義を見てせざるは勇なきなり 一を聞いて十を知る |

春秋左氏伝 | 論語 |

| 孫子 | ||

| 十八史略 | ||

| 論語 | ||

| 江戸時代の元号 将軍は家定と家茂 日米修好通商条約 吉田松陰らが処刑 |

文政 | 安政 |

| 嘉永 | ||

| 安政 | ||

| 天保 | ||

| 13世紀末に完成 正式名称は『世界の記述』 ルスティケロが筆録 マルコ・ポーロの旅行記 |

東方見聞録 | 東方見聞録 |

| 三大陸周遊記 | ||

| 西遊録 | ||

| ガリバー旅行記 | ||

| 8~10世紀に派遣 大武芸の時代に開始 当初は唐や新羅への牽制が目的 渤海から日本を訪問 |

渤海使 | 渤海使 |

| 通信使 | ||

| 遣隋使 | ||

| 遣唐使 | ||

| ○出遺跡 ○山城 ○戸のオランダ商館 ○清盛 |

小 | 平 |

| 凡 | ||

| 低 | ||

| 平 | ||

| 元首相・李鵬の養父 1954年平和五原則を発表 日中共同声明に調印 中華人民共和国の初代首相 |

胡耀邦 | 周恩来 |

| 周恩来 | ||

| トウ小平 | ||

| 劉少奇 | ||

| ポルトガルの航海者 南アメリカの南端を通過 フィリピンで暗殺される 部下が世界一周を達成 |

アメリゴ・ベスプッチ | マゼラン |

| バーソロミュー・ディアス | ||

| マゼラン | ||

| コロンブス | ||

| 通し 継 大名 三度 |

問丸 | 飛脚 |

| 借上 | ||

| 飛脚 | ||

| 馬借 | ||

| 金大中 ブキャナン 足利義昭 徳川慶喜 |

11代 | 15代 |

| 15代 | ||

| 14代 | ||

| 12代 | ||

| ヌビア遺跡群 アブ・メナ移籍 カルナック神殿 ギザのピラミッド |

スーダン | エジプト |

| チュニジア | ||

| モロッコ | ||

| エジプト | ||

| 剣の流派 坂本龍馬 玄武館 千葉周作が創始 |

二天一流 | 北辰一刀流 |

| 示現流 | ||

| 水鴎流 | ||

| 北辰一刀流 | ||

| パフレビー朝 サファビー朝 アケメネス朝 ササン朝 |

ローマ | ペルシア |

| ペルシア | ||

| シリア | ||

| エジプト | ||

| 父は徳川斉昭 大政奉還をおこなう 江戸城を無血開城 江戸幕府の第15代将軍 |

徳川慶喜 | 徳川慶喜 |

| 徳川家治 | ||

| 徳川家茂 | ||

| 徳川家康 | ||

| 天台宗の寺 豊臣秀吉が大仏殿を再建 「国家安康」「君臣豊楽」 大阪の陣の契機 |

仁和寺 | 方広寺 |

| 方広寺 | ||

| 東大寺 | ||

| 東福寺 | ||

| その子孫は俳優・加山雄三 和宮の降嫁を画策 1871年の使節団の大使 往年の五百円紙幣 |

久我建通 | 岩倉具視 |

| 松方正義 | ||

| 寺島宗則 | ||

| 岩倉具視 | ||

| アーサー ヴァン・ビューレン フーバー ジェファーソン |

アメリカの大統領 | アメリカの大統領 |

| イタリアの大統領 | ||

| ドイツの大統領 | ||

| フランスの大統領 | ||

| 幕末の長州藩士 変装の名人 妻は京都の芸妓・磯松 「桂小五郎」として知られる |

木戸孝允 | 木戸孝允 |

| 久坂玄瑞 | ||

| 大村益次郎 | ||

| 伊藤博文 | ||

| ミドルネームはヒルダ 旧姓はロバーツ 愛称は「鉄の女」 イギリスの元首相 |

コンドリーザ・ライス | マーガレット・サッチャー |

| コラソン・アキノ | ||

| エヴァ・ペロン | ||

| マーガレット・サッチャー | ||

| ソ連の政治家 本名は「ジュガシビリ」 「鋼鉄の人」を意味する名前 1930年代の大粛清 |

キーロフ | スターリン |

| フルシチョフ | ||

| レーニン | ||

| スターリン | ||

| 城塞都市カルカソンヌ ポン・デュ・ガール アルルのローマ遺跡 ラスコー洞窟 |

スペイン | フランス |

| ギリシャ | ||

| イタリア | ||

| フランス | ||

| 歴史上の人物の言葉 時代とは人間の偉大な芸術である 四千年の歴史が諸君を見ている 余の辞書に不可能の文字はない |

ナポレオン・ボナパルト | ナポレオン・ボナパルト |

| ダグラス・マッカーサー | ||

| アドルフ・ヒトラー | ||

| ウィンストン・チャーチル | ||

| 戦国時代の兵器 小反り 数打物 脇差 |

鉄砲 | 刀 |

| 刀 | ||

| 槍 | ||

| 薙刀 | ||

| 日本初の女子留学生の一人 日本YWCAの初代会長 華族女学校で英語教師 津田塾大学の創立者 |

津田梅子 | 津田梅子 |

| 山川捨松 | ||

| 新島八重 | ||

| 陸奥亮子 | ||

| 会津戦争では若松城に籠城 日清・日露戦争では戦場で看護 幕末のジャンヌダルク 夫は同志社大学の創立者 |

津田梅子 | 新島八重 |

| 山川捨松 | ||

| 新島八重 | ||

| 陸奥亮子 | ||

| フランス国王 1643年~1715年 朕は国家なり 太陽王 |

ルイ18世 | ルイ14世 |

| ルイ10世 | ||

| ルイ16世 | ||

| ルイ14世 | ||

| ウィクリフ ツヴィングリ カルヴァン ルター |

藩政改革 | 宗教改革 |

| 産業革命 | ||

| 名誉革命 | ||

| 宗教改革 | ||

| 義和団の乱 パリ万博が開催 パリ五輪が開催 19世紀の最後の年 |

1900年 | 1900年 |

| 1902年 | ||

| 1901年 | ||

| 1903年 | ||

| マッキンリー米大統領暗殺 オーストラリア連邦の成立 八幡製鉄所の開業 20世紀の最初の年 |

1900年 | 1901年 |

| 1902年 | ||

| 1901年 | ||

| 1903年 | ||

| ○尾張宗 ○廼舎朧 恋川○町 ○日局 |

夏 | 春 |

| 春 | ||

| 冬 | ||

| 秋 | ||

| 江戸時代の旗本 天保の改革で水野忠邦と対立 北町奉行、南町奉行として活躍 通称は金四郎 |

鳥居耀蔵 | 遠山景元 |

| 大岡忠相 | ||

| 遠山景元 | ||

| 大久保彦左衛門 | ||

| 江戸時代の旗本 「亨保の改革」を推進 三方一両損 加藤剛主演でドラマ化 |

鳥居耀蔵 | 大岡忠相 |

| 大岡忠相 | ||

| 遠山景元 | ||

| 大久保彦左衛門 | ||

| ペルーの遺跡 多彩な土器 ポール・コソックが発見 地上絵 |

マチュピチュ | ナスカ |

| パチャカマ | ||

| オリャンタイタンボ | ||

| ナスカ | ||

| バーナード・バルーク ウォルター・リップマン アメリカ対ソ連 実際に戦火は交えず |

サッカー戦争 | 冷たい戦争 |

| 冷たい戦争 | ||

| 中東戦争 | ||

| となり町戦争 | ||

| ○居強右衛門 鞍作○ ○獣戯画 飛○時代 |

馬 | 鳥 |

| 鳥 | ||

| 牛 | ||

| 兎 | ||

| 1869年に開通 フランス人レセップスが完成 エジプトの国有 地中海と紅海を結ぶ |

スエズ運河 | スエズ運河 |

| 瀬戸大橋 | ||

| ドーバートンネル | ||

| アウトバーン | ||

| モノモタパ王国 ソンガイ王国 ガーナ王国 マリ王国 |

南米大陸の国 | アフリカ大陸の国 |

| オーストラリア大陸の国 | ||

| アフリカ大陸の国 | ||

| ユーラシア大陸の国 | ||

| 桓武天皇が遷都 奈良時代の都 784年に遷都 現在の向日市、長岡京市 |

藤原京 | 長岡京 |

| 長岡京 | ||

| 福原京 | ||

| 平安京 | ||

| 川路利良 奈良原喜左衛門 田中新兵衛 桐野利秋 |

会津藩士 | 薩摩藩士 |

| 土佐藩士 | ||

| 薩摩藩士 | ||

| 長州藩士 | ||

| 一条兼良 藤原良房 藤原道長 聖徳太子 |

執権 | 摂政 |

| 管領 | ||

| 摂政 | ||

| 大老 | ||

| 城塞都市クエンカ アタプエルカ遺跡 タラゴナの遺跡群 アルタミラ洞窟 |

イギリス | スペイン |

| フランス | ||

| スペイン | ||

| イタリア | ||

| 柳川一件 室町時代から江戸時代 文禄・慶長の役で断絶 李氏朝鮮が日本へ派遣 |

遣隋使 | 朝鮮通信使 |

| 朝鮮通信使 | ||

| 遣唐使 | ||

| 渤海使 | ||

| 畠山持国 斯波義将 細川政元 細川勝元 |

摂政 | 管領 |

| 大老 | ||

| 執権 | ||

| 管領 | ||

| 新沢千塚古墳群 佐紀盾列古墳群 纒向遺跡 石舞台古墳 |

奈良県 | 奈良県 |

| 愛知県 | ||

| 岡山県 | ||

| 島根県 | ||

| 宮澤喜一が首相に就任 千代の富士が現役引退 湾岸戦争が勃発 ソビエト連邦が崩壊 |

1995年 | 1991年 |

| 1990年 | ||

| 1991年 | ||

| 1994年 | ||

| 南北朝時代の人物 北朝方の武将 大河ドラマ『太平記』の主人公 室町幕府初代将軍 |

新田義貞 | 足利尊氏 |

| 足利尊氏 | ||

| 楠木正成 | ||

| 後醍醐天皇 | ||

| 南北朝時代の人物 南朝方の武将 湊川の戦いで戦死 大楠公 |

新田義貞 | 楠木正成 |

| 足利尊氏 | ||

| 楠木正成 | ||

| 後醍醐天皇 | ||

| マルモッタン美術館 オランジュリー美術館 オルセー美術館 ルーブル美術館 |

オランダ | フランス |

| アメリカ | ||

| ベルギー | ||

| フランス | ||

| 宮城県石巻市出身の作家 雑誌『白樺』を創刊 別名「小説の神様」 『小僧の神様』『暗夜行路』 |

森鴎外 | 志賀直哉 |

| 夏目漱石 | ||

| 志賀直哉 | ||

| 泉鏡花 | ||

| 明治の文豪 島根県津和野出身 陸軍軍医総監 『舞姫』『雁』『高瀬舟』 |

森鴎外 | 森鴎外 |

| 夏目漱石 | ||

| 志賀直哉 | ||

| 泉鏡花 | ||

| 本名は「津島修治」 小説『逆行』で第1回芥川賞候補 1948年に入水自殺 『人間失格』『走れメロス』 |

夏目漱石 | 太宰治 |

| 太宰治 | ||

| 三島由紀夫 | ||

| 川端康成 | ||

| ○○翠 ○○一雄 ○○士郎 ○○紅葉 |

高橋 | 尾崎 |

| 石川 | ||

| 井上 | ||

| 尾崎 | ||

| ○○利光 ○○淳 ○○達三 ○○啄木 |

高橋 | 石川 |

| 石川 | ||

| 井上 | ||

| 尾崎 | ||

| 720年に成立 六国史の最初の作品 神代から持統天皇まで 舍人親王らが編集 |

万葉集 | 日本書紀 |

| 風土記 | ||

| 今昔物語集 | ||

| 日本書紀 | ||

| 奈良時代に成立 国ごとに記録編纂 出雲国のものがほぼ完全に現存 文化や地勢を記録 |

万葉集 | 風土記 |

| 風土記 | ||

| 今昔物語集 | ||

| 日本書紀 | ||

| マヌエル・ゴドイの注文で製作 プラド美術館が所蔵 モデルの女性は不明 スペインの画家ゴヤの代表作 |

モナリザ | 裸のマハ |

| ゲルニカ | ||

| 叫び | ||

| 裸のマハ | ||

| ○百十日 第○の性 ○都物語 海底○万哩 |

三 | 二 |

| 五 | ||

| 二 | ||

| 四 | ||

| アメリカの女流作家 本名は「ペギー」 1949年に自動車事故で死去 小説『風と共に去りぬ』 |

パール・バック | マーガレット・ミッチェル |

| ガートルード・スタイン | ||

| バーネット | ||

| マーガレット・ミッチェル | ||

| 後鳥羽上皇の勅命で編纂 「八代集」最後の作品 鎌倉時代に成立 撰者は藤原定家ら6人 |

日本書紀 | 新古今和歌集 |

| 古事記 | ||

| 新古今和歌集 | ||

| 風土記 | ||

| 『飼育』で芥川賞を受賞 映画監督・伊丹十三の義弟 万延元年のフットボール 1994年ノーベル文学賞受賞 |

開高健 | 大江健三郎 |

| 五木寛之 | ||

| 大江健三郎 | ||

| 谷崎潤一郎 | ||

| フランス・ポスト印象派の画家 1903年ヒバ・オア島で死去 ゴッホと共同生活 代表作『タヒチの女』 |

セザンヌ | ゴーギャン |

| ゴーギャン | ||

| ロートレック | ||

| ゴッホ | ||

| ラ・ガラテーア レパントの海戦で左腕を負傷 スペインの作家 ドン・キホーテ |

ラーゲルレーヴ | セルバンテス |

| キップリング | ||

| イプセン | ||

| セルバンテス | ||

| 千葉県安房部鋸南町に記念館 江戸時代の浮世絵師 『恋の極み』『表四十八手』 代表作『見返り美人』 |

菱川師宣 | 菱川師宣 |

| 萩原翔太郎 | ||

| 竹久夢二 | ||

| 高村光太郎 | ||

| 聖パウロの回心 天地創造 ダビデ像 最後の審判 |

ラファエロ | ミケランジェロ |

| ボッティチェリ | ||

| ミケランジェロ | ||

| ルーベンス | ||

| 俳○ 草○ 歌○ 北○ |

大 | 枕 |

| 和 | ||

| 枕 | ||

| 氷 | ||

| 人魂で行く気敗じゃ夏野原 極度の引っ越し魔 画狂人、卍など多くの号を持つ 代表作『富嶽三十六景』 |

菱川師宣 | 葛飾北斎 |

| 喜多川歌麿 | ||

| 鈴木春信 | ||

| 葛飾北斎 | ||

| ハンス・スローン卿 エルギン・マーブル ロゼッタストーン イギリスのロンドン |

エルミタージュ美術館 | 大英博物館 |

| 大英博物館 | ||

| プラド美術館 | ||

| メトロポリタン美術館 | ||

| ○○泰三 ○○英雄 ○○信彦 ○○多喜二 |

小林 | 小林 |

| 渡辺 | ||

| 村上 | ||

| 山田 | ||

| ○○文緒 ○○一力 ○○有三 ○○周五郎 |

井上 | 山本 |

| 小林 | ||

| 山本 | ||

| 石川 | ||

| 十和田湖畔の『乙女の像』 詩集『道程』『智恵子抄』 大正・昭和の詩人・彫刻家 父は彫刻家の光雲 |

土井晩翠 | 高村光太郎 |

| 北原白秋 | ||

| 高村光太郎 | ||

| 野口雨情 | ||

| 世間胸算用 日本永代蔵 好色一代男 江戸時代の作家・俳人 |

小林一茶 | 井原西鶴 |

| 正岡子規 | ||

| 井原西鶴 | ||

| 与謝蕪村 | ||

| これがまあ終の栖か雪五尺 名月を取ってくれろとなく子哉 我と来て遊べや親のない雀 やせ蛙まけるな一茶是に有り |

小林一茶 | 小林一茶 |

| 正岡子規 | ||

| 井原西鶴 | ||

| 与謝蕪村 | ||

| ○風に吹き出し笑う花もがな ○や昔十五万石の城下哉 行く○や鳥啼き魚の目は泪 ○の海終日のたりのたりかな |

夏 | 春 |

| 春 | ||

| 秋 | ||

| 冬 | ||

| 本名は「奈津」 五千円札の肖像 明治の女流作家 小説『たけくらべ』『にごりえ』 |

樋口一葉 | 樋口一葉 |

| 林芙美子 | ||

| 与謝野晶子 | ||

| 幸田文 | ||

| チェ・ゲバラ フレデリック・アミエル サミュエル・ピープス アンネ・フランク |

戦記 | 日記 |

| 議事録 | ||

| 回顧録 | ||

| 日記 | ||

| 全三十一巻 平安時代末期に成立 インド、中国、日本の説話を収録 今は昔・・・ |

古今和歌集 | 古今物語集 |

| 日本書紀 | ||

| 古今物語集 | ||

| 万葉集 | ||

| 『光と影』で直木賞受賞 ひとひらの雪 別れぬ理由 失楽園 |

五木寛之 | 渡辺淳一 |

| 渡辺淳一 | ||

| 谷崎潤一郎 | ||

| 吉行淳之介 | ||

| ○○物語 窯変○○物語 偐紫田舎○○ ○○物語玉の小櫛 |

伊勢 | 源氏 |

| 源氏 | ||

| 落窪 | ||

| 栄華 | ||

| マドンナ 山嵐 うらなり 赤シャツ |

吾輩は猫である | 坊っちゃん |

| 坊っちゃん | ||

| 草枕 | ||

| 三四郎 | ||

| 本当のことしか知りたがらない バラとけんかして星を出る サハラ砂漠で飛行士と出会う サン・テグジュペリの小説 |

星の王子さま | 星の王子さま |

| ピーターパン | ||

| ガリバー旅行記 | ||

| ロビンソン・クルーソー | ||

| デフォーの小説 フライデー 難破船から生還 無人島で28年間生活 |

星の王子さま | ロビンソン・クルーソー |

| ピーターパン | ||

| ガリバー旅行記 | ||

| ロビンソン・クルーソー | ||

| チェシャ猫 三月うさぎ ハートの女王 作者はルイス・キャロル |

ガリバー旅行記 | 不思議の国のアリス |

| 不思議の国のアリス | ||

| ピーターパン | ||

| トム・ソーヤーの冒険 | ||

| フウイヌム ブロブディンナグ リリパット ラピュタ |

ガリバー旅行記 | ガリバー旅行記 |

| 不思議の国のアリス | ||

| ピーターパン | ||

| トム・ソーヤーの冒険 | ||

| 石山の石より白し秋の風 物いへば唇寒し秋の風 秋深き隣は何をする人ぞ 古池や蛙飛び込む水の音 |

小林一茶 | 松尾芭蕉 |

| 与謝蕪村 | ||

| 松尾芭蕉 | ||

| 正岡子規 | ||

| 講演「美しい日本の私」 1972年にガス自殺 日本人初のノーベル文学賞 小説『伊豆の踊子』『雪国』 |

太宰治 | 川端康成 |

| 三島由紀夫 | ||

| 川端康成 | ||

| 芥川龍之介 | ||

| 息子の也寸志は作曲家 文藝春秋社は新人文学賞 1927年に服毒自殺 『羅生門』『鼻』『杜子春』 |

太宰治 | 芥川龍之介 |

| 三島由紀夫 | ||

| 夏目漱石 | ||

| 芥川龍之介 | ||

| シェークスピアの作品 ガートルード、クローディアス 弱き者よ、汝の名は女なり 生か死か、それが問題だ |

オセロ | ハムレット |

| お気に召すまま | ||

| マクベス | ||

| ハムレット | ||

| ベナベンテ ミゲル・デ・ウナムノ ガルシア・ロルカ セルバンテス |

スペイン | スペイン |

| ロシア | ||

| イタリア | ||

| デンマーク | ||

| ポントピダン カレン・ブリクセン キルケゴール アンデルセン |

デンマーク | デンマーク |

| イギリス | ||

| アメリカ | ||

| ロシア | ||

| スタインベック サリンジャー マーク・トゥエイン ヘミングウェイ |

フランス | アメリカ |

| アメリカ | ||

| イギリス | ||

| ロシア | ||

| 蟻の生活 蜜蜂の生活 白蟻の生活 青い鳥 |

ロマン・ロラン | メーテルリンク |

| キップリング | ||

| トーマス・マン | ||

| メーテルリンク | ||

| ○近き心の寄るや四畳半 ○風や藪と畠も不破の関 物いへば唇寒し○の風 ○深き隣は何をする人ぞ |

秋 | 秋 |

| 春 | ||

| 夏 | ||

| 冬 | ||

| デ・クーニング モンドリアン フェルメール ゴッホ |

イタリア | オランダ |

| オランダ | ||

| ドイツ | ||

| フランス | ||

| 元々は戯曲として書かれた作品 倉岡銀四郎、ヤス、小夏 1982年に深作欣二監督が映画化 つかこうへいの直木賞受賞作 |

炎熱商人 | 蒲田行進曲 |

| 時代屋の女房 | ||

| 蒲田行進曲 | ||

| 火垂るの墓 | ||

| ロートレック ゴーギャン ドガ ルノワール |

ベルギー | フランス |

| スペイン | ||

| フランス | ||

| イギリス | ||

| 平安時代の六歌仙の一人 花の色は移りにけりな~ 秋田新幹線 世界三大美女の一人 |

在原業平 | 小野小町 |

| 小野小町 | ||

| 大伴黒主 | ||

| 文屋康秀 | ||

| ラファエロ ボッティチェリ ミケランジェロ レオナルド・ダ・ビンチ |

イタリア | イタリア |

| アメリカ | ||

| ドイツ | ||

| オランダ | ||

| 父・隆明は日本を代表する思想家 本名は「真秀子」 『TUGUMI』で山本周五郎賞を受賞 『キッチン』『白河夜船』 |

江國香織 | よしもとばなな |

| 荻野アンナ | ||

| 林真理子 | ||

| よしもとばなな | ||

| フランス印象派の画家 オランピア 笛を吹く少年 草上の昼食 |

コロー | マネ |

| マネ | ||

| セザンヌ | ||

| ピサロ | ||

| フランス印象派の画家 ラ・ジャポネーズ 『睡蓮』の連作 印象・日の出 |

ピサロ | モネ |

| ドガ | ||

| コロー | ||

| モネ | ||

| ○房雄 ○京子 ○芙美子 ○真理子 |

桂 | 林 |

| 東 | ||

| 北 | ||

| 林 | ||

| 平安時代初め頃に成立 日本最古の物語文学 5人の求婚者 かぐや姫が登場 |

竹取物語 | 竹取物語 |

| 源氏物語 | ||

| 平家物語 | ||

| 太平記 | ||

| 主人公は島村 ヒロインは駒子 川端康成の小説 国境の長いトンネル |

舞姫 | 雪国 |

| 雪国 | ||

| 眠れる美女 | ||

| 古都 | ||

| ボクシング 芥川賞受賞 太陽族 石原慎太郎 |

太陽はひとりぼっち | 太陽の季節 |

| 太陽がいっぱい | ||

| 太陽にほえろ! | ||

| 太陽の季節 | ||

| 1956年に芥川賞を受賞 主人公は津川竜哉 長門裕之主演で映画化 作者は石原慎太郎 |

火宅の人 | 太陽の季節 |

| 赤頭巾ちゃん気をつけて | ||

| 氷点 | ||

| 太陽の季節 | ||

| 1948年に「夜の会」を結成 死後『明日の神話』が発見される 芸術は爆発だ! 大阪万博の『太陽の塔』 |

空山基 | 岡本太郎 |

| 荒川修作 | ||

| 岡本太郎 | ||

| 村上龍 | ||

| フランク・バニング・コック隊長 アムステルダム国立博物館所蔵 実際には昼の様子を描いた作品 画家レンブラントの代表作 |

夜警 | 夜警 |

| 叫び | ||

| ビーナスの誕生 | ||

| 最後の晩餐 | ||

| モデルはシモネッタ ウフィッツィ美術館所蔵 ボッティチェリの絵画 貝の上に乗る美女 |

夜警 | ビーナスの誕生 |

| 叫び | ||

| ビーナスの誕生 | ||

| 最後の晩餐 | ||

| ○○哲郎 ○○しをん ○○朱門 ○○綾子 |

三浦 | 三浦 |

| 山田 | ||

| 永井 | ||

| 藤原 | ||

| ○○智加 ○○紅緑 ○○愛子 ○○春夫 |

藤原 | 佐藤 |

| 田中 | ||

| 山田 | ||

| 佐藤 | ||

| ピランデルロ マンゾーニ ボッカチオ ダンテ |

イギリス | イタリア |

| イタリア | ||

| アメリカ | ||

| スペイン | ||

| 木を植えた○ 特性のない○ 箱○ 好色一代○ |

男 | 男 |

| 女 | ||

| 花 | ||

| 愛 | ||

| 作者は太宰治 親友との約束 妹の結婚式 舞台はシチリア島 |

斜陽 | 走れメロス |

| 人間失格 | ||

| 走れメロス | ||

| 富嶽百景 | ||

| 作者はモンゴメリー グリーンゲーブルズ プリンスエドワード島 主人公はそばかす顔の女の子 |

赤毛のアン | 赤毛のアン |

| トム・ソーヤーの冒険 | ||

| ピーターパン | ||

| 不思議の国のアリス | ||

| 主人公は松戸与三 事故で亡くなった恋人 作者は葉山嘉樹 労働者へ送られた手紙 |

海に生くる人々 | セメント樽の中の手紙 |

| 太陽のない街 | ||

| 党生活者 | ||

| セメント樽の中の手紙 | ||

| 花朝月○ 朝観○覧 朝過○改 一朝一○ |

夜 | 夕 |

| 暮 | ||

| 夕 | ||

| 昼 | ||

| ノルン フリッグ ワルキューレ オーディン |

ケルト神話 | 北欧神話 |

| インド神話 | ||

| ギリシャ神話 | ||

| 北欧神話 | ||

| スペイン語で「テ・キエロ」 ドイツ語で「イッヒ・リーペ」 韓国語で「サランヘヨ」 フランス語で「ジュ・テーム」 |

必要ありません | 愛してる |

| おいくらですか | ||

| 愛してる | ||

| ありがとう | ||

| ロキ フェンリル トール オーディン |

北欧神話 | 北欧神話 |

| アイヌ神話 | ||

| アステカ神話 | ||

| バビロニア神話 | ||

| アース神族とヴァン神族 『ベオウルフ』や『エッダ』 神聖な泉「ウルザンブルン」 世界終末の日「ラグナロク」 |

北欧神話 | 北欧神話 |

| ケルト神話 | ||

| ウガリット神話 | ||

| クトゥルー神話 | ||

| 漢字の部首 刃 分 刊 |

ふるとり | りっとう |

| りっとう | ||

| ひのかわ | ||

| にくづき | ||

| 漢字の部首 しかばね がん やまい |

たれ | たれ |

| つくり | ||

| かんむり | ||

| へん | ||

| ことわざ 2種類の鳥が出てくる 獲物を求める時の様子 目的の物を捜す鋭い目付き |

鵜の目鷹の目 | 鵜の目鷹の目 |

| 雉も鳴かずば撃たれまい | ||

| 鶏群の一鶴 | ||

| 鳥鷲の争い | ||

| ことわざ 2種類の鳥が出てくる 結果的に水に溺れる 能力を省みずに他人をまねる者 |

鵜の真似をする烏 | 鵜の真似をする烏 |

| 雉も鳴かずば撃たれまい | ||

| 鶏群の一鶴 | ||

| 鳥鷲の争い | ||

| フランス語の品詞 nuit voyage cuisine |

名詞 | 名詞 |

| 形容詞 | ||

| 代名詞 | ||

| 接続詞 | ||

| 雲は竜に従い風は○に従う 口の○は身を破る ○に翼 ○は千里往って千里還る |

豹 | 虎 |

| 虎 | ||

| 蛇 | ||

| 熊 | ||

| ○つ釜 ○つ蓮 身○つ 馬鹿の○つ覚え |

二 | 一 |

| 三 | ||

| 八 | ||

| 一 | ||

| 商いは○の涎 九○の一毛 蝸○角上の争い ○に引かれて善光寺参り |

蛇 | 牛 |

| 牛 | ||

| 虎 | ||

| 竜 | ||

| 静かだ 豊かだ 妙だ 綺麗だ |

名詞 | 形容動詞 |

| 助動詞 | ||

| 接続詞 | ||

| 形容動詞 | ||

| よいしょ もしもし さようなら まあ |

助動詞 | 感動詞 |

| 感動詞 | ||

| 副詞 | ||

| 代名詞 | ||

| ○がかかる ○を焼く ○をこまねく ○を引く |

舌 | 手 |

| 眉 | ||

| 手 | ||

| 目 | ||

| ○の剣は命を絶つ ○は禍の根 ○先三寸 ○の根も乾かぬうち |

舌 | 舌 |

| 眉 | ||

| 手 | ||

| 目 | ||

| 期○ 魁○ 鳩○ 誠○ |

目 | 首 |

| 口 | ||

| 手 | ||

| 首 | ||

| ○○寿司 ○○の一手 ○○ピン 後○○ |

下げ | 押し |

| 打ち | ||

| 押し | ||

| 上げ | ||

| 外国語 グラシアス アディオス ブエノス・ディアス |

スペイン語 | スペイン語 |

| ロシア語 | ||

| イタリア語 | ||

| フランス語 | ||

| 外国語 メルシー オ・ルヴォワール ボンジュール |

スペイン語 | フランス語 |

| ロシア語 | ||

| イタリア語 | ||

| フランス語 | ||

| 外国語 スパシーバ ダスヴィダーニャ トープライ・ウートラ |

スペイン語 | ロシア語 |

| ロシア語 | ||

| イタリア語 | ||

| フランス語 | ||

| 外国語 ダンケ アウフ・ヴィーダーゼン グーテン・モルゲン |

ドイツ語 | ドイツ語 |

| ロシア語 | ||

| スペイン語 | ||

| フランス語 | ||

| フランシュ・コンテ方言 ロレーヌ方言 ケベック方言 パリ方言 |

ヒンディー語 | フランス語 |

| フランス語 | ||

| ドイツ語 | ||

| イタリア語 | ||

| 理解する 食べる させる 持っている |

play | have |

| make | ||

| see | ||

| have | ||

| lundi maandag Pazartesi Monday |

木曜日 | 月曜日 |

| 水曜日 | ||

| 日曜日 | ||

| 月曜日 | ||

| Mittwoch mercoiedi mercredi Wednesday |

日曜日 | 水曜日 |

| 土曜日 | ||

| 火曜日 | ||

| 水曜日 | ||

| jueves jeudi Donnerstag Thursdday |

木曜日 | 木曜日 |

| 日曜日 | ||

| 火曜日 | ||

| 金曜日 | ||

| Buon giorno Buona sera Buona notte Ciao |

イタリア語 | イタリア語 |

| スペイン語 | ||

| フランス語 | ||

| ポルトガル語 | ||

| Bonjour Bonseir Au revoir Bonne nuit |

イタリア語 | フランス語 |

| スペイン語 | ||

| フランス語 | ||

| ポルトガル語 | ||

| 額に「emeth」の文字 ヘブライ語で「胎児」の意味 ユダヤ教の伝承に登場 大魔神のモデルとなった土人形 |

ペガサス | ゴーレム |

| ゴーレム | ||

| ケルベロス | ||

| ホビット | ||

| オルフェウスの竪琴 唾液からトリカブトが発生 姉はキマイラ ギリシア神話の冥界の番犬 |

ペガサス | ケルベロス |

| ゴーレム | ||

| ケルベロス | ||

| ホビット | ||

| クリュサオルと共に誕生 ベレロフォンに与えられる メドゥーサの血から生まれる ギリシア神話の天馬 |

ペガサス | ペガサス |

| ゴーレム | ||

| ケルベロス | ||

| ホビット | ||

| サンタクロースの助手 ゲルマン神話に起源 小説『指輪物語』 長い耳で描かれる妖精 |

グリフォン | エルフ |

| エルフ | ||

| ケルベロス | ||

| ユニコーン | ||

| 治癒能力を持つ 処女を好む イギリス王家の紋章 額に一本の角が生えた馬 |

エルフ | ユニコーン |

| ユニコーン | ||

| ゴーレム | ||

| グリフォン | ||

| その巣には財宝が 馬を好んで食べる 上半身は鷲の翼 下半身はライオン |

エルフ | グリフォン |

| ユニコーン | ||

| ゴーレム | ||

| グリフォン | ||

| 自立語 活用する 用言 動作や存在を表す |

副詞 | 動詞 |

| 助動詞 | ||

| 形容詞 | ||

| 動詞 | ||

| ○章鳳姿 飛兎○文 雲○井蛙 画○点睛 |

鳩 | 竜 |

| 鶴 | ||

| 牛 | ||

| 竜 | ||

| グングニルという槍を持つ 8本足の馬スレイプニル 「Wednesday」の語源 北欧神話の最高神 |

ポセイドン | オーディン |

| オーディン | ||

| ネプチューン | ||

| ジュピター | ||

| 主に英文で用いる ラテン語の「順序づける」が語源 66・99 引用符 |

セミコロン | クォーテーションマーク |

| クォーテーションマーク | ||

| クエスチョンマーク | ||

| ハイフン | ||

| ○家集 ○の音 月○ 魔の○ |

寺 | 山 |

| 峠 | ||

| 山 | ||

| 家 | ||

| 驟○ 黒い○ ○月物語 ○やどり |

雨 | 雨 |

| 川 | ||

| 山 | ||

| 峠 | ||

| ○槍 ○車 ○紙 ○意地 |

横 | 横 |

| 縦 | ||

| 下 | ||

| 右 | ||

| ○鼎大呂 ○腸寸断 薬○層倍 面壁○年 |

八 | 九 |

| 九 | ||

| 一 | ||

| 三 | ||

| オリンポス12神 結婚と母性を司る 非常に嫉妬心が強い 主神・ゼウスの妻 |

ペルセポネ | ヘラ |

| ヘスティア | ||

| アフロディーテ | ||

| ヘラ | ||

| 日本神話 イザナギの鼻から誕生 暴れん坊 ヤマタノオロチを退治 |

ニニギノミコト | スサノオノミコト |

| タヂカラオノカミ | ||

| オオクニヌシノミコト | ||

| スサノオノミコト | ||

| ○口 ○党 ○言 ○受 |

酸 | 甘 |

| 甘 | ||

| 辛 | ||

| 苦 | ||

| 塩○ ○味 寒○ ○素 |

酸 | 酸 |

| 甘 | ||

| 辛 | ||

| 苦 | ||

| ○星 ○金 ○子 卵○ |

白 | 白 |

| 赤 | ||

| 黄 | ||

| 青 | ||

| 卵○ ○金 ○疸 硫○ |

白 | 黄 |

| 赤 | ||

| 黄 | ||

| 青 | ||

| ○菜 ○嵐 ○筋 ○肌 |

白 | 青 |

| 赤 | ||

| 黄 | ||

| 青 | ||

| ○豪主義 ○村江の戦い ○鳳文化 ○居易 |

白 | 白 |

| 黄 | ||

| 青 | ||

| 緑 | ||

| ○玉楼中 ○日昇天 ○首窮経 ○河夜船 |

黄 | 白 |

| 紫 | ||

| 青 | ||

| 白 | ||

| ○松落色 ○天白日 ○色吐息 ○雪之志 |

赤 | 青 |

| 黒 | ||

| 青 | ||

| 白 | ||

| ○日見ぬ間の桜 ○日にあけず ○日天下 ○日坊主 |

七 | 三 |

| 一 | ||

| 五 | ||

| 三 | ||

| ○陳膠漆 聚蚊成○ 瓦釜○鳴 付和○同 |

雲 | 雷 |

| 雷 | ||

| 雨 | ||

| 雪 | ||

| ことわざ「○に三枝の礼あり」 「○尾」と書いて「みぞおち」 ことわざ「○に豆鉄砲」 幼児語の「○ぽっぽ」 |

鶴 | 鳩 |

| 鷲 | ||

| 雀 | ||

| 鳩 | ||

| ○の千声 ○の巣も構うに溜まる ○の踊り足 ○百まで踊り忘れず |

鶴 | 雀 |

| 鷲 | ||

| 雀 | ||

| 鳩 | ||

| あれ これ それ どれ |

接続詞 | 代名詞 |

| 代名詞 | ||

| 動詞 | ||

| 名詞 | ||

| ○塚 山の芋が○になる ○の寝床 ○登り |

鮫 | 鰻 |

| 鰻 | ||

| 鰤 | ||

| 鯖 | ||

| ○医竹庵 八幡の○知らず 子を棄つれど身を棄つる○なし ○をつついて蛇を出す |

蔓 | 藪 |

| 茎 | ||

| 薪 | ||

| 藪 | ||

| 黄梁○炊 ○顧傾城 緊褌○番 ○気呵成 |

八 | 一 |

| 四 | ||

| 五 | ||

| 一 | ||

| 頭は猿、胴は狸 尾は蛇、手足は虎 声はトラツグミ 源頼政が退治 |

ヌエ | ヌエ |

| キメラ | ||

| バク | ||

| シフゾウ | ||

| 墓地 市場 学校 教育熱心なことのたとえ |

孟母三遷の教え | 孟母三遷の教え |

| 孟母断腸の思い | ||

| 孟母三度目の正直 | ||

| 孟母三顧の礼 | ||

| ○濁悪世 ○体投地 ○行相剋 ○里霧中 |

八 | 五 |

| 三 | ||

| 五 | ||

| 四 | ||

| 終○捷径 越鳥○枝 図○鵬翼 ○船北馬 |

南 | 南 |

| 北 | ||

| 西 | ||

| 東 | ||

| 斉○野人 ○海撈針 旭日○天 馬耳○風 |

南 | 東 |

| 北 | ||

| 西 | ||

| 東 | ||

| ○熙累洽 破鏡○円 恩威並○ 捲土○来 |

高 | 重 |

| 長 | ||

| 重 | ||

| 明 | ||

| 浮世絵師の春信 作家の三重吉 化学者の梅太郎 首相の貫太郎 |

鈴木 | 鈴木 |

| 渡辺 | ||

| 高橋 | ||

| 藤原 | ||

| 歌人の虫麻呂 天文学者の景保 幕臣の泥舟 首相の是清 |

佐藤 | 高橋 |

| 藤原 | ||

| 渡辺 | ||

| 高橋 | ||

| マヌ ユスティニアヌス ナポレオン ハムラビ |

経典 | 法典 |

| 法典 | ||

| 憲章 | ||

| 憲法 | ||

| 目引き○引き 破れても○ 無い○は振れない ○振り合うも他生の縁 |

襟 | 袖 |

| 帯 | ||

| 袖 | ||

| 裾 | ||

| ○○に時雨る ○○にする ○○触り合うも他生の縁 無い○○は触れない |

おび | そで |

| すそ | ||

| そで | ||

| えり | ||

| 打っ棄る 狼狽える 首肯る 己惚れる |

「こ」から始まる読み | 「う」から始まる読み |

| 「ろ」から始まる読み | ||

| 「う」から始まる読み | ||

| 「ぶ」から始まる読み | ||

| 白地 周章しい 現人神 生憎 |

「あ」から始まる読み | 「あ」から始まる読み |

| 「い」から始まる読み | ||

| 「ふ」から始まる読み | ||

| 「し」から始まる読み | ||

| 風 山 川 馬 |

指事文字 | 象形文字 |

| 仮借文字 | ||

| 会意文字 | ||

| 象形文字 | ||

| かみそり○○ 根○○ 割り勘○○ 名前○○ |

掛け | 負け |

| 付け | ||

| 負け | ||

| 分け | ||

| ギリシャ神話 オリンポス十二神の一柱 狩猟と月の女神 アポロンとは双子 |

ヘスティア | アルテミス |

| ヘラ | ||

| アルテミス | ||

| アテナ | ||

| 侍所・政所 六波羅探題 守護・地頭 12世紀末に始まる |

建武の新政 | 鎌倉幕府 |

| 鎌倉幕府 | ||

| 江戸幕府 | ||

| 室町幕府 | ||

| 国 土 一向 世直し |

幕府 | 一揆 |

| 貿易 | ||

| 一揆 | ||

| 奉行 | ||

| クロイツェル・ソナタ アンナ・カレーニナ 復活 戦争と平和 |

ショーロホフ | トルストイ |

| トルストイ | ||

| プーシキン | ||

| ドストエフスキー | ||

| ケチュア族が建国 マチュピチュの遺跡 結び目「キープ」で記録 南米ペルーを中心に栄える |

アステカ帝国 | インカ帝国 |

| オルメカ帝国 | ||

| ラテン帝国 | ||

| インカ帝国 | ||

| 氷壺○月 社燕○鴻 一葉知○ 一日千○ |

春 | 秋 |

| 秋 | ||

| 冬 | ||

| 夏 | ||

| 江戸時代の商業都市 城代や町奉行を設置 蔵屋敷が置かれる 天下の台所 |

江戸 | 大阪 |

| 大阪 | ||

| 神戸 | ||

| 堺 | ||

| イギリスの貴族の争い この後テューダー朝が成立 ランカスター家 ヨーク家 |

クリミア戦争 | ばら戦争 |

| アヘン戦争 | ||

| 百年戦争 | ||

| ばら戦争 | ||

| 1898年までスペイン領 1565年にレガスピが領有を宣言 1542年にフェリペにちなんで命名 1521年にマゼランが到達 |

フィリピン | フィリピン |

| メキシコ | ||

| キューバ | ||

| ブラジル | ||

| 京都が舞台 11年間の戦乱 西陣織の語源 細川勝元と山名宗全 |

応仁の乱 | 応仁の乱 |

| 平治の乱 | ||

| 保元の乱 | ||

| 島原の乱 | ||

| 千々石ミゲル 伊東マンショ 中浦ジュリアン 原マルチノ |

天正道欧使節 | 天正道欧使節 |

| 文禄道欧使節 | ||

| 慶長道欧使節 | ||

| 寛永道欧使節 | ||

| 士族最後の反乱 田原(たばる)坂の激戦 鹿児島の城山 西郷隆盛 |

戊辰戦争 | 西南戦争 |

| 西南戦争 | ||

| 南北戦争 | ||

| 朝鮮戦争 | ||

| 仏像の種類 大日 薬師 阿弥陀 |

天 | 如来 |

| 明王 | ||

| 菩薩 | ||

| 如来 |

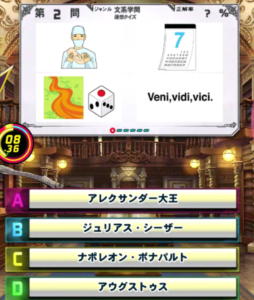

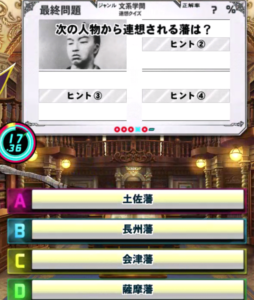

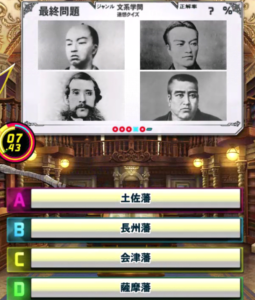

| 次の人物から連想される藩は? |

D

| 次の人物から連想される藩は? |

B

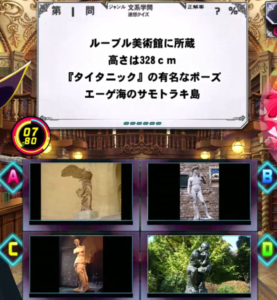

| ルーブル美術館に所蔵 高さは328m 『タイタニック』の有名なポーズ エーゲ海のサモトラキ島 |

A

| ドイツの帝国主義政策 ベルリン ビザンチウム バグダッド |

A

| 中国、明・清代の宮城 平安京の内裏の正殿 冠位十二階の最上位 『源氏物語』の作者 |

D

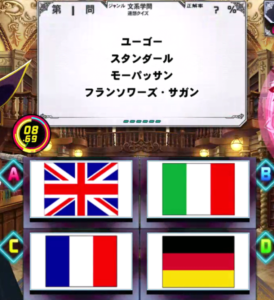

| ユーゴー スタンダール モーパッサン フランソワーズ・サガン |

C

| 古代ギリシャ アテネ スパルタ 都市国家 |

A

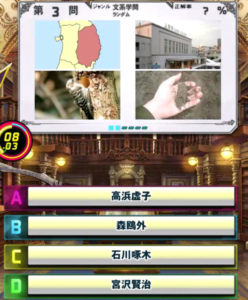

| 次の画像から連想される歴史上の人物は? |

B

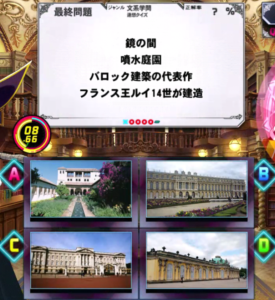

| 鏡の間 噴水庭園 バロック建築の代表作 フランス王ルイ14世が建造 |

B

| 次の人物から連想される藩は? |

D

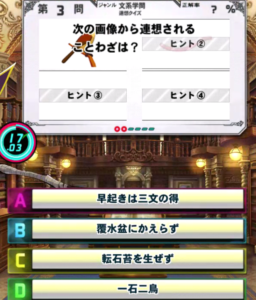

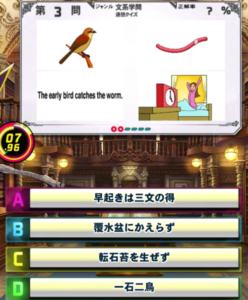

| 次の画像から連想されることわざは? |

A

| 問題文不明 |

C

| 浮世絵の傑作 葛飾北斎 富岳三十六景 通称「赤富士」 |

A

コメント