| 阪神・淡路大震災を引き起こした原因です | 活断層 | かつだんそう |

| アリとアリマキ、ヤドカリとイソギンチャクなどの関係 | 共生 | きょうせい |

| バリウムのように、画像診断のために患者に投与される医薬品 | 造影剤 | ぞうえいざい |

| 「てこの原理」に必要です | 支点 | してん |

| 「てこの原理」に必要です | 力点 | りきてん |

| 「てこの原理」に必要です | 作用点 | さようてん |

| てこの原理を利用して質量を測定する機器 | 天秤 | てんびん |

| 月全体が、地球の本影の中に入ってしまう現象です | 皆既月食 | かいきげっしょく |

| 液体の流動性と固体の光学的性質をあわせもつ物質の状態 | 液晶 | えきしょう |

| 理科の実験器具です | 試験管 | しけんかん |

| 海に棲む哺乳類です | 海豚 | いるか |

| 海に棲む哺乳類です | 鯨 | くじら |

| オゾン層ができる部分 | 成層圏 | せいそうけん |

| 花粉症の原因にもなる日本特産の常緑高木です | 杉 | すぎ |

| 主成分は炭酸カルシウムです | 真珠 | しんじゅ |

| 俗に「砂漠の船」と呼ばれる背中にこぶのある動物 | 駱駝 | らくだ |

| アブラムシの天敵となる昆虫です | 天道虫 | テントウムシ |

| ヨコ歩きの習性が一般的な生物です | 蟹 | カニ |

| 魚類や両生類にある、水圧の変化などを感じ取る感覚器官です | 側線 | そくせん |

| 魚類や爬虫類の体の表面をおおっています | 鱗 | うろこ |

| 別名は「帝王病」 | 痛風 | つうふう |

| 体内に尿酸が増えすぎると起こる「ぜいたく病」です | 痛風 | つうふう |

| 植物の葉にみられる維管束の筋です | 葉脈 | ようみゃく |

| 毎年春に、中国から飛来してきます | 黄砂 | こうさ |

| エリダヌス座の南にある南天の小さな星座です | 時計座 | とけいざ |

| アルツハイマー型、レピー小体型などに分類されます | 認知症 | にんちしょう |

| ヘビやカエルが冬を越すために行います | 冬眠 | とうみん |

| ドライアイスはこれを固体にしたもの | 二酸化炭素 | にさんかたんそ |

| 動物の体の表面を覆っています | 皮膚 | ひふ |

| 男性よりも女性に多い症状です | 便秘 | べんぴ |

| 略称は「AI」 | 人工知能 | じんこうちのう |

| イチジク製薬のものが有名です | 浣腸 | かんちょう |

| お産のときに子宮が収縮するときの痛みです | 陣痛 | じんつう |

| 「ノネナール」という物質が原因です | 加齢臭 | かれいしゅう |

| 物質が圧力や打撃によって薄く広がる性質のことです | 展性 | てんせい |

| 常温で液体である元素 | 臭素 | しゅうそ |

| 常温で液体である元素 | 水銀 | すいぎん |

| 「ポリマー」のことを日本語ではこう言います | 重合体 | じゅうごうたい |

| 必ず同じ角度になります | 対頂角 | たいちょうかく |

| 実際には足は百本もありません | 百足 | むかで |

| 化学反応の時に集団としてふるまう原子団 | 基 | き |

| 空気の約5分の4を占めます | 窒素 | ちっそ |

| 脈拍のリズムが不規則になることです | 不整脈 | ふせいみゃく |

| 原子炉で、核分裂が持続的に進行しはじめる境目のこと | 臨界 | りんかい |

| 地震の揺れのうち、はじめに現れる小さな揺れ | 初期微動 | しょきびどう |

| 2006年に「太陽系の惑星」から除外されてしまいました | 冥王星 | めいおうせい |

| 夏に花を咲かせるキク科の一年草です | 向日葵 | ひまわり |

| 英語で「hyperbola」といいます | 双曲線 | そうきょくせん |

| 英語で「parabola」といいます | 放物線 | ほうぶつせん |

| 三畳紀、ジュラ紀、白亜紀からなる地質時代です | 中生代 | ちゅうせいだい |

| 0から9までの数字が不規則にかつ同じ確率で現れる表です | 乱数表 | らんすうひょう |

| 固体が液体を経ずに気体に変化します | 昇華 | しょうか |

| 液体を煮詰めることで濃度を高める処理です | 濃縮 | のうしゅく |

| イカとタコの「足」にあるものです | 吸盤 | きゅうばん |

| 「飛ぶことは出来なかった」と2010年に結論付けられました | 始祖鳥 | しそちょう |

| 学名を「アーケオプテリクス」という鳥類の祖先の一種です | 始祖鳥 | しそちょう |

| 数値には○○が生じます | 誤差 | ごさ |

| 患部の止血や固定などに用いられます | 三角巾 | さんかくきん |

| 都会でもよく目にする英語で「クロウ」というクロい鳥 | 烏 | からす |

| 森林で、日光を直接に受けて高木の枝葉が茂る部分のこと | 林冠 | りんかん |

| タイワンドジョウやカムルチーの通称です | 雷魚 | らいぎょ |

| 夜空に輝くクエーサーのことを日本語ではこういいます | 準星 | じゅんせい |

| オシッコを我慢しすぎるとこの病気を患います | 膀胱炎 | ぼうこうえん |

| 電磁誘導を利用して電流を得る装置です | 発電機 | はつでんき |

| ワラ・雑草・落葉などを腐らせ、発酵させたもの | 堆肥 | たいひ |

| 筋肉の両端にある、骨に筋肉を結合させる線維性の組織です | 腱 | けん |

| たとえば8分の4を2分の1にすること | 約分 | やくぶん |

| 北半球において、1年でもっとも昼が長い日です | 夏至 | げし |

| 太陽などの天体が子午線を通過すること | 南中 | なんちゅう |

| 人間の場合は左右12対あります | 肋骨 | ろっこつ |

| 歯肉、舌の粘膜などにおこる炎症のことです | 口内炎 | こうないえん |

| かゆみを伴う皮膚の炎症 | 湿疹 | しっしん |

| 英語で「fraction」といいます | 分数 | ぶんすう |

| 鳥類は、多くの昆虫にとってのこれにあたります | 天敵 | てんてき |

| 光や音波が異なる媒質の境界で進行方向を変えること | 屈折 | くっせつ |

| 酸化物から酸素を取り除く化学変化のことです | 還元 | かんげん |

| お湯が蒸発するとこれになります | 水蒸気 | すいじょうき |

| 16世紀にガリレオ・ガリレイが振り子のこれを発見しました | 等時性 | とうじせい |

| 0°より大きく90°より小さい角をこう呼びます | 鋭角 | えいかく |

| 90°より大きく180°より小さい角をこう呼びます | 鈍角 | どんかく |

| 唾液、胃液、腸液などに含まれます | 消化酵素 | しょうかこうそ |

| 個々の具体的な事例から、一般に通用する法則を導き出すことです | 帰納 | きのう |

| 正しくは「積乱雲」 | 入道雲 | にゅうどうぐも |

| 約200種が現生しています | 霊長類 | れいちょうるい |

| 太陽に最も近い惑星 | 水星 | すいせい |

| インド式だと9801通りもの答えを覚えねばなりません | 九九 | くく |

| 摂食障害の一種です | 過食症 | かしょくしょう |

| おうし座にあるプレアデス星団の和名 | 昴 | すばる |

| 大昔の植物の樹脂が化石となったもの | 琥珀 | こはく |

| 「枯草熱」とも呼ばれます | 花粉症 | かふんしょう |

| 枝にはトゲがあります | 薔薇 | ばら |

| 北半球では北東から、南半球では南東から吹きます | 貿易風 | ぼうえきふう |

| 哺乳類だけにある、胸腔と腹膜とを分けている部分です | 横隔膜 | おうかくまく |

| ダイヤモンドはこれの同素体です | 炭素 | たんそ |

| 外から伝わってきた音を拾います | 鼓膜 | こまく |

| 発熱時に感じるぞくぞくとする寒けです | 悪寒 | おかん |

| 人間の心臓には2つあります | 心房 | しんぼう |

| 別名を「キミカゲソウ」というキジカクシ科の植物 | 鈴蘭 | スズラン |

| 日本では鳴き声が「コケコッコー」と聞こえます | 鶏 | にわとり |

| 単位は「アンペア」 | 電流 | でんりゅう |

| 酸と塩基が反応して、互いの性質を打ち消しあうことです | 中和 | ちゅうわ |

| 酸と塩基の中和で生じます | 水 | みず |

| 水素と酸素の化合物です | 水 | みず |

| 日本で天気が西から東へと移るのは、これの影響です | 偏西風 | へんせいふう |

| 精神的なショックや脳貧血によって引き起こされます | 失神 | しっしん |

| 胃や十二指腸から出血した血液を吐き出すことです | 吐血 | とけつ |

| ケガをした時に使います | 絆創膏 | ばんそうこう |

| 平面状で、二つの定点からの距離の和が一定な点の軌跡 | 楕円 | だえん |

| 地中に埋もれた古代の植物が変質して生成されました | 石炭 | せきたん |

| ピラミッドのような立体を指す言葉です | 四角錐 | しかくすい |

| チューリップやユリなどの栽培で増えます | 球根 | きゅうこん |

| 固体から一気に気体へ | 昇華 | しょうか |

| 最近の手術はお腹を切らずにこれを使うことが多くなりました | 内視鏡 | ないしきょう |

| 季節によって移動する魚です | 回遊魚 | かいゆうぎょ |

| 大気中の水蒸気が凝結を始める温度 | 露点 | ろてん |

| ギリシャ文字のパイで表します | 円周率 | えんしゅうりつ |

| 首の後ろの中央のくぼんだところをこう呼びます | 盆の窪 | ぼんのくぼ |

| 「北十字星」とも呼ばれる星座です | 白鳥座 | はくちょうざ |

| ヒトのものは大変折れやすくイヌやネコでは退化しています | 鎖骨 | さこつ |

| 毒性と腐食性が強いハロゲン元素の1つ | 塩素 | えんそ |

| 最近ではハンドクリームなどにも使われています | 尿素 | にょうそ |

| 海の下の地盤で地震が発生した場合には要注意です | 津波 | つなみ |

| 球根に多くの鱗片が重なっていることからこう書きます | 百合 | ゆり |

| 古生代カンブリア紀が全盛期でした | 三葉虫 | さんようちゅう |

| 薬局で医療用医薬品を調合してもらうために必要です | 処方箋 | しょほうせん |

| アサクサノリ、テングサがこれに分類されます | 紅藻類 | こうそうるい |

| 地震の際に、ある場所での地面のゆれの大小を表します | 震度 | しんど |

| 恒星がその一生を終えるときに引き起こす大規模な爆発現象 | 超新星 | ちょうしんせい |

| 地球上にもっとも多く存在する元素です | 酸素 | さんそ |

| 太陽の表面にある周りより温度の低い部分 | 黒点 | こくてん |

| 円周または曲線上の二点を結ぶ線分です | 弦 | げん |

| ベーリングと北里柴三郎が病原体の培養に成功した伝染病 | 破傷風 | はしょうふう |

| 太陽の全面が月に隠される現象です | 皆既日食 | かいきにっしょく |

| 「%」の記号を用いて表わします | 百分率 | ひゃくぶんりつ |

| くも膜下出血、脳梗塞などがこれにあたります | 脳卒中 | のうそっちゅう |

| はんだ、蓄電池極板などに用いられる元素です | 鉛 | なまり |

| 2010年に日本人女性2人目の宇宙飛行士となりました | 山崎直子 | やまざきなおこ |

| もっとも軽い元素です | 水素 | すいそ |

| 直角三角形で、直角に対する辺をこう呼びます | 斜辺 | しゃへん |

| 日本からは見ることができない南天の星座のひとつ「?座」 |

カメレオン

| 英語では「ステソスコープ」という医療器具です |

ちょうしんき

| 哺乳類では珍しい変温動物です |

ナマケモノ

| 植物の光合成に必要なのは光、二酸化炭素と? |

みず

| 英語では「ターバンシェル」という巻貝です |

サザエ

| 日本語では「極光」という自然現象は? |

オーロラ

| 水族館の人気者です |

エイ

| 英語では「シーオッター」と呼びます |

ラッコ

| N極とS極があります |

じしゃく

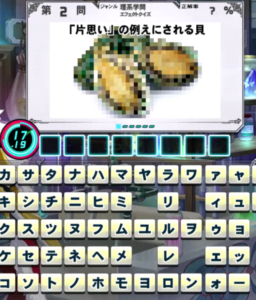

| 「片思い」の例えにされる貝 |

アワビ

コメント