| 1938年にノーベル物理学賞を受賞 マンハッタン計画に参加 原子番号100番の元素 イタリア出身の物理学者 |

セーレンセン | フェルミ |

| ラザフォード | ||

| フェルミ | ||

| ハイゼンベルク | ||

| 1908年にノーベル化学賞を受賞 ニュージーランド出身の物理学者 原子番号104の元素 α線とβ線を発見 |

セーレンセン | ラザフォード |

| ラザフォード | ||

| フェルミ | ||

| ハイゼンベルク | ||

| カルシウム ラジウム ストロンチウム バリウム |

希土類元素 | アルカリ土類金属元素 |

| ハロゲン元素 | ||

| アルカリ金属元素 | ||

| アルカリ土類金属元素 | ||

| ナトリウム リチウム ルビジウム カリウム |

希土類元素 | アルカリ金属元素 |

| ハロゲン族元素 | ||

| アルカリ土類金属元素 | ||

| アルカリ金属元素 | ||

| 発見者はデービー アルカリ土類金属 骨に吸収されやすい 原子番号「38」、元素記号「Sr」 |

ストロンチウム | ストロンチウム |

| テクネチウム | ||

| タングステン | ||

| プロメチウム | ||

| 銀白色の金属 アルカリ土類金属 炎色反応は緑色 原子番号「56」、元素記号「Ba」 |

セリウム | バリウム |

| レニウム | ||

| バリウム | ||

| セシウム | ||

| 銀白色の金属 アルカリ金属 炎色反応は青紫色 原子番号「55」、元素記号「Cs」 |

セリウム | セシウム |

| レニウム | ||

| バリウム | ||

| セシウム | ||

| マンガン族元素 銀白色の金属 ヨーロッパの大河から命名 原子番号「75」、元素記号「Re」 |

セリウム | レニウム |

| レニウム | ||

| バリウム | ||

| セシウム | ||

| ドイツの化学者 農芸化学の創始者 最小律の提唱 冷却器の考案 |

リービッヒ | リービッヒ |

| シェーラー | ||

| ハーバー | ||

| ブンゼン | ||

| 発見者はセグレ マンガン族元素 初の人工元素 原子番号「43」、元素記号「Tc」 |

ジルコニウム | テクネチウム |

| テクネチウム | ||

| プロメチウム | ||

| タングステン | ||

| 原子炉の材料に用いられる チタン族元素 発見者はクラプロート 原子番号「40」、元素記号「Zr」 |

ジルコニウム | ジルコニウム |

| テクネチウム | ||

| プロメチウム | ||

| タングステン | ||

| 仮称は「ウンニルペンチウム」 ロシアの地名から命名 原子番号「105」 元素記号「Db」 |

ハッシウム | ドブニウム |

| リバモリウム | ||

| ダームスタチウム | ||

| ドブニウム | ||

| 仮称は「ウンウンニリウム」 ドイツの都市名から命名 原子番号「110」 元素記号「Ds」 |

ジルコニウム | ダームスタチウム |

| ドブニウム | ||

| ジスプロシウム | ||

| ダームスタチウム | ||

| 仮称は「ウンウンヘキシウム」 アメリカの研究所から命名 原子番号「116」 元素記号「Lv」 |

リバモリウム | リバモリウム |

| ドブニウム | ||

| ジスプロシウム | ||

| ダームスタチウム | ||

| 磁性合金の原料となる 発見者はマリニャック ランタノイド 原子番号「64」、元素記号「Gd」 |

ガリウム | ガドリニウム |

| タングステン | ||

| ガドリニウム | ||

| ゲルマニウム | ||

| 数学賞のひとつ 4年に1度 アルキメデスのメダル カナダの数学者が提唱 |

フィールズ賞 | フィールズ賞 |

| ネバンリンナ賞 | ||

| チューリング賞 | ||

| ウルフ賞 | ||

| 無数に存在する 「非素数」ともいう 最小は「4」 1とその数以外の約数をもつ整数 |

不足数 | 合成数 |

| 完全数 | ||

| 素数 | ||

| 合成数 | ||

| 無数に存在するかは不明 奇数があるかは不明 最小は「6」 その数以外の約数の和=元の数 |

不足数 | 完全数 |

| 完全数 | ||

| 素数 | ||

| 過剰数 | ||

| 波長は0.1m~1m 周波数300Mヘルツ~3Tヘルツ 大量の情報量を伝送可能 電話やテレビ、レーダーに利用 |

紫外線 | マイクロ波 |

| 超音波 | ||

| 赤外線 | ||

| マイクロ波 | ||

| 気象衛星 レーダー タクシー無線 UHFテレビ放送 |

可視光線 | マイクロ波 |

| サブミリ波 | ||

| マイクロ波 | ||

| 赤外線 | ||

| 無次元数 流体力学で用いられる オーストリアの物理学者にちなむ 流体の流れの速さと音速との比 |

アッペ数 | マッハ数 |

| クヌーセン数 | ||

| マッハ数 | ||

| ゾンマーフェルト数 | ||

| 別名「エカ水銀」 原子番号は「112」 ポーランドの天文学者に由来 元素記号は「Cn」 |

コペルニシウム | コペルニシウム |

| テネシン | ||

| オガネソン | ||

| レントゲニウム | ||

| 別名「エカラドン」 原子番号は「118」 ロシアの原子核物理学者に由来 元素記号は「Og」 |

コペルニシウム | オガネソン |

| テネシン | ||

| オガネソン | ||

| レントゲニウム | ||

| オーストリア出身の物理学者 1933年にノーベル物理学賞を受賞 波動力学の創始者 猫のパラドックス |

マックス・ボルン | シュレーディンガー |

| ボーア | ||

| シュレーディンガー | ||

| ド・ブロイ | ||

| フランスの化学者 フロギストン説を否定 質量保存の法則を証明 ギロチンで処刑に |

マルコーニ | ラボアジェ |

| ラボアジェ | ||

| パスツール | ||

| ファラデー | ||

| 静電容量 ブンゼンバーナーの発明 電子1モルの電荷を示す定数 著書『ロウソクの科学』 |

ファラデー | ファラデー |

| パスカル | ||

| エルステッド | ||

| ギルバート | ||

| 沸点は3825℃ 融点は1768℃ 原子番号78、元素記号Pt メートル原器にも用いられた |

水銀 | 白金 |

| 銀 | ||

| 銅 | ||

| 白金 | ||

| 和○○ 無限○○ カントール○○ 空○○ |

予想 | 集合 |

| 螺旋 | ||

| 集合 | ||

| 関数 | ||

| 正則○○ 調和○○ 空○○ 基底○○ |

予想 | 関数 |

| 変換 | ||

| 集合 | ||

| 関数 | ||

| ゲージ○○ 一次○○ ローレンツ○○ フーリエ○○ |

予想 | 変換 |

| 変換 | ||

| 集合 | ||

| 関数 | ||

| 非負 非正 正 負 |

小数 | 整数 |

| 素数 | ||

| 整数 | ||

| 分数 | ||

| フェルマー オイラー メルセンヌ 双子 |

整数 | 素数 |

| 分数 | ||

| 素数 | ||

| 小数 | ||

| 日本の化学者 エミール・フィッシャーに師事 日本農芸化学会を創立 ビタミンを発見 |

高峰譲吉 | 鈴木梅太郎 |

| 福井謙一 | ||

| 鈴木梅太郎 | ||

| 西堀栄三郎 | ||

| アレニウス オングストローム セルシウス ノーベル |

ドイツ | スウェーデン |

| オーストリア | ||

| スウェーデン | ||

| フィンランド | ||

| 子嚢菌門に属する 餅やパンに生える デンプンやタンパク質を分解する 味噌、日本酒などの醸造に用いる |

ミズカビ | コウジカビ |

| アオカビ | ||

| コウジカビ | ||

| アカパンカビ | ||

| フランスの物理学者が発見 質量が一定 気体の圧力が一定 気体の体積と絶対温度が比例 |

ルシャトリエの法則 | シャルルの法則 |

| パスカルの法則 | ||

| シャルルの法則 | ||

| ボイルの法則 | ||

| 1662年に発表 イギリスの物理学者 別名「マリオットの法則」 気体の体積は圧力に反比例する |

ルシャトリエの法則 | ボイルの法則 |

| パスカルの法則 | ||

| シャルルの法則 | ||

| ボイルの法則 | ||

| 古代ギリシアの数学者 クテシビオスの弟子 測量法の改良者として有名 三角形の3辺から面積を求める式 |

ヘロン | ヘロン |

| アルキメデス | ||

| ピタゴラス | ||

| ディオファントス | ||

| 銅と亜鉛の合金 5円硬貨に用いられている 英語では「ブラス」 別名は「黄銅」 |

青銅 | 真鍮 |

| 白銅 | ||

| 真鍮 | ||

| 赤銅 | ||

| 銅とニッケルの合金 100円硬貨などに用いられている 船舶の部品に用いられる ピストルの薬莢に用いられている |

青銅 | 白銅 |

| 赤銅 | ||

| 白銅 | ||

| 真鍮 | ||

| イギリスの物理学者 エアロゾル コロイド溶液 光の通路が見える |

フェーン現象 | チンダル現象 |

| ブラウン運動 | ||

| ストラバイド現象 | ||

| チンダル現象 | ||

| 様々な金属を溶かす酸性の液体 金属との反応で水素を発生 現在はBASF法の生産が一般的 化学式はH2SO4 |

蟻酸 | 硫酸 |

| 酢酸 | ||

| 硝酸 | ||

| 硫酸 | ||

| 様々な金属を溶かす酸性の液体 金属との反応で水素を発生 オストワルト法での生産が一般的 化学式はHNO3 |

蟻酸 | 硝酸 |

| 酢酸 | ||

| 硝酸 | ||

| 硫酸 | ||

| 1909年ノーベル化学賞を受賞 ドイツの化学者 カラーオーダーシステムを考案 アンモニアから硝酸を製造 |

ボッシュ | オストワルト |

| クラプロート | ||

| リービッヒ | ||

| オストワルト | ||

| ジェットコースターに利用 マイヤーとヘルムホルツが発見 位置と運動 総和は一定 |

エネルギー保存の法則 | エネルギー保存の法則 |

| 質量保存の法則 | ||

| 電荷保存の法則 | ||

| ボイル・シャルルの法則 | ||

| 圧力の単位 1平方mに1ニュートンの圧力 フランスの科学者・哲学者に由来 SI単位の1つ |

トル | パスカル |

| パスカル | ||

| オングストローム | ||

| シーグバーン | ||

| 長さの単位 スウェーデンの物理学者に由来 原子物理学や結晶学で用いられる 100億分の1mを1とする |

トル | オングストローム |

| パスカル | ||

| オングストローム | ||

| シーグバーン | ||

| 圧力の単位 イタリア出身の物理学者に由来 真空工学などで用いられる 約133.322Paを1とする |

パスカル | トル |

| ユカワ | ||

| トル | ||

| オングストローム | ||

| 長さの単位 原子物理学で用いられる 10兆分の1cmを1とする 日本の物理学者に由来 |

パスカル | ユカワ |

| ユカワ | ||

| トル | ||

| オングストローム | ||

| ドイツの物理学者 光電効果を発見 甥のグスタフも物理学者 振動数の単位に名を残す |

アインシュタイン | ヘルツ |

| レントゲン | ||

| ヘルツ | ||

| ジュール | ||

| ph指示薬のひとつ 酸性なら黄色 アルカリ性なら青色 その中間なら緑色 |

メチルオレンジ | BTB溶液 |

| フェノールフタレイン | ||

| BTB溶液 | ||

| メチルレッド | ||

| 間 里 寸 尺 |

量 | 度 |

| 度 | ||

| 面積 | ||

| 衝 | ||

| オンス カラット トン グラム |

量 | 衝 |

| 度 | ||

| 面積 | ||

| 衝 | ||

| フルーツ酸 ブドウに含まれる シェーレが発見 ワインの酸味成分 |

酒石酸 | 酒石酸 |

| クエン酸 | ||

| グリコール酸 | ||

| リンゴ酸 | ||

| ベルギーの化学者 政治家としても活躍 物理に関する国際会議に名を残す 無水炭酸ナトリウムの製造法 |

ユーリー | ソルベー |

| サンガー | ||

| ソルベー | ||

| ソディ | ||

| 水上置換法で採集する 無色で甘い臭いのする気体 エタノールを濃硫酸で脱水させる 化学式はC2H4 |

エチレン | エチレン |

| 一酸化炭素 | ||

| メタン | ||

| 二酸化窒素 | ||

| ウラン235とウラン238 水素と重水素 「アイソトープ」とも呼ばれる 原子番号が同じで質量数が異なる |

異性体 | 同位体 |

| 同族体 | ||

| 同位体 | ||

| 同素体 | ||

| 放射性元素 ヨウ素に似た化学的性質 ギリシア語の「不安定」から命名 原子番号「85」、元素記号「At」 |

ラドン | アスタチン |

| ラジウム | ||

| アスタチン | ||

| ポロニウム | ||

| 放射性元素 ラジウムが崩壊してできる 発見者はドルン 原子番号が「86」、元素記号「Rn」 |

ラドン | ラドン |

| ラジウム | ||

| プロトアクチニウム | ||

| アクチニウム | ||

| 放射性元素 キュリー夫妻が発見 ラテン語の「放射光線」から命名 原子番号「88」、元素記号「Ra」 |

ラドン | ラジウム |

| ラジウム | ||

| アクチニウム | ||

| ポロニウム | ||

| 放射性元素 ギリシア語の「放射線」から命名 発見者はドビエルヌ 原子番号「89」、元素記号「Ac」 |

ラドン | アクチニウム |

| ラジウム | ||

| アクチニウム | ||

| ポロニウム | ||

| 放射性元素 オットー・ハーンらが発見 「エカタンタル」と呼ばれる 原子番号「91」、元素記号「Pa」 |

アスタチン | プロトアクチニウム |

| ラジウム | ||

| ラドン | ||

| プロトアクチニウム | ||

| 原子炉の制御棒に用いられる 原子番号「63」 ウジェーヌ・ドマルセーが発見 ヨーロッパにちなんで命名 |

アメリシウム | ユウロピウム |

| ユウロピウム | ||

| ゲルマニウム | ||

| ポロニウム | ||

| グレン・シーボーグらにより発見 火災報知機などに用いられる 原子番号「95」 アメリカ大陸にちなんで命名 |

ユウロピウム | アメリシウム |

| ゲルマニウム | ||

| アメリシウム | ||

| フランシウム | ||

| 物質の分離・精製技法 植物学者のツヴェットが発明 分配、吸着、イオン交換 サインペンの色素の分離実験 |

蒸留 | クロマトグラフィー |

| 抽出 | ||

| 再結晶 | ||

| クロマトグラフィー | ||

| 混合物の分離法 原油の精製 沸点の違いを利用 気化させたのちに冷却 |

蒸留 | 蒸留 |

| 抽出 | ||

| 再結晶 | ||

| クロマトグラフィー | ||

| 温度計 沸騰石 枝付きフラスコ リービッヒ冷却器 |

蒸留 | 蒸留 |

| 抽出 | ||

| 再結晶 | ||

| クロマトグラフィー | ||

| フリードリヒ アリーン ジムロート リービッヒ |

抽出器 | 冷却器 |

| 棒 | ||

| 冷却器 | ||

| 加速器 | ||

| イギリスの物理学者 親指は導線の運動の向き 人差し指は磁界の向き 中指は誘導電流の向き |

フレミングの右足の法則 | フレミングの右手の法則 |

| フレミングの左手の法則 | ||

| フレミングの左足の法則 | ||

| フレミングの右手の法則 | ||

| 分子線エピタキシー法を開発 1992年筑波大学の学長に就任 1973年にノーベル物理学賞を受賞 トンネルダイオード |

江崎玲於奈 | 江崎玲於奈 |

| 湯川秀樹 | ||

| 朝永振一郎 | ||

| 仁科芳雄 | ||

| 三角形の五心のひとつ 内接円の中心 各辺への垂線の長さが一致 内角二等分線が交わる点 |

外心 | 内心 |

| 重心 | ||

| 内心 | ||

| 傍心 | ||

| L殻に入る電子の最大数 魔法数の一つ フィボナッチ数 酸素の原子番号 |

8 | 8 |

| 50 | ||

| 32 | ||

| 18 | ||

| O殻に入る電子の最大数 錫の原子番号 魔法数の一つ 偏差値では平均値 |

8 | 50 |

| 50 | ||

| 32 | ||

| 18 | ||

| N殻に入る電子の最大数 華氏温度における水の氷点 ゲルマニウムの原子番号 人間の永久歯の本数 |

34 | 32 |

| 31 | ||

| 32 | ||

| 35 | ||

| 有機化合物 ウレア カルバミド ユリア |

硝酸エステル | 尿素 |

| プリン体 | ||

| 亜硝酸ナトリウム | ||

| 尿素 | ||

| エカケイ素 クレメンス・ヴィンクラーが発見 原子番号「32」 ドイツの古名にちなんで命名 |

ポロニウム | ゲルマニウム |

| フランシウム | ||

| ユウロピウム | ||

| ゲルマニウム | ||

| 放射性元素 発見者はベルセリウス 北欧神話の雷神から命名 原子番号「90」、元素記号「Th」 |

ラジウム | トリウム |

| アクチニウム | ||

| トリウム | ||

| アスタチン | ||

| 原子番号「87」 マルグリット・ペレーが発見 旧称は「アクチニウムK」 フランスにちなんで命名 |

ポロニウム | フランシウム |

| フランシウム | ||

| ユウロピウム | ||

| ゲルマニウム | ||

| スウェーデンの村から命名 遷移元素 発見者はガドリン 原子番号「39」、元素記号「Y」 |

エルビウム | イットリウム |

| イッテルビウム | ||

| イットリウム | ||

| テルビウム | ||

| スウェーデンの村から命名 ランタノイド 発見者はマリニャック 原子番号「70」、元素記号「Yb」 |

エルビウム | イッテルビウム |

| イッテルビウム | ||

| イットリウム | ||

| テルビウム | ||

| スウェーデンの村から命名 ランタノイド 発見者はモサンデル 原子番号「65」、元素記号「Tb」 |

テルビウム | テルビウム |

| イッテルビウム | ||

| エルビウム | ||

| イットリウム | ||

| スウェーデンの村から命名 ランタノイド 発見者はモサンデル 原子番号「68」、元素記号「Er」 |

テルビウム | エルビウム |

| イッテルビウム | ||

| エルビウム | ||

| イットリウム | ||

| 1782年にミュラーが発見 原子番号「52」 レアメタル 地球を意味するラテン語から命名 |

テルル | テルル |

| ウラン | ||

| セレン | ||

| ネプツニウム | ||

| アクチノイド 原子番号「92」 イエローケーキ 天王星にちなんで命名 |

テルル | ウラン |

| ウラン | ||

| セレン | ||

| ネプツニウム | ||

| レアメタル 超伝導材料などに利用される 灰白色の金属 原子番号「41」、元素記号「Nb」 |

タンタル | ニオブ |

| ニオブ | ||

| ネオジム | ||

| ビスマス | ||

| レアメタル 電子管の材料に利用される 灰黒色の金属 原子番号「73」、元素記号「Ta」 |

ランタン | タンタル |

| ビスマス | ||

| タンタル | ||

| ネオジム | ||

| レアアース 永久磁石などに利用される 銀白色の金属 原子番号「60」、元素記号「Nd」 |

ランタン | ネオジム |

| ビスマス | ||

| タンタル | ||

| ネオジム | ||

| レアアース 銀白色の金属 高温超伝導体の成分として利用 原子番号「57」、元素記号「La」 |

ランタン | ランタン |

| ビスマス | ||

| タンタル | ||

| ネオジム | ||

| ラムゼーとトラバースが発見 放電管の封入ガスに用いられる ギリシャ語の「隠れる」に由来 原子番号「36」、元素記号「Kr」 |

キセノン | クリプトン |

| ネオン | ||

| アルゴン | ||

| クリプトン | ||

| ラムゼーとトラバースが発見 ギリシャ語の「奇妙な」に由来 希ガスで空気中の量が最も少ない 原子番号「54」、元素記号「Xe」 |

キセノン | キセノン |

| ネオン | ||

| アルゴン | ||

| クリプトン | ||

| ハロゲン族元素 英語では「bromine」 常温で赤褐色の液体 原子番号「35」 |

ヒ素 | 臭素 |

| 臭素 | ||

| ヨウ素 | ||

| ケイ素 | ||

| 別名は「エカ鉛」 原子番号は「114」 旧ソ連の物理学者に由来 元素記号は「Fl」 |

モスコビウム | フレロビウム |

| コペルニシウム | ||

| フレロビウム | ||

| ニホニウム | ||

| 別名「エカビスマス」 原子番号は「115」 ロシアの州の名前に由来 元素記号は「Mc」 |

コペルニシウム | モスコビウム |

| レントゲニウム | ||

| モスコビウム | ||

| オガネソン | ||

| ビクトル・グリニャール ジョゼフ・プルースト J・L・ゲイ=リュサック アントワーヌ・ラボアジエ |

ドイツ出身の化学者 | フランス出身の化学者 |

| アメリカ出身の化学者 | ||

| スウェーデン出身の化学者 | ||

| フランス出身の化学者 | ||

| ペール・テオドール・クレーベ イェンス・ベルセリウス S・アレニウス アルフレッド・ノーベル |

ドイツ出身の化学者 | スウェーデン出身の化学者 |

| アメリカ出身の化学者 | ||

| スウェーデン出身の化学者 | ||

| フランス出身の化学者 | ||

| ジョゼフ・プリーストリー ジョン・ドルトン ハンフリー・デービー マイケル・ファラデー |

フランス出身の化学者 | イギリス出身の化学者 |

| オランダ出身の化学者 | ||

| スウェーデン出身の化学者 | ||

| イギリス出身の化学者 | ||

| プラス株式会社の家庭用はさみ バチカン美術館の階段 象の牙 オウムガイの殻 |

対数螺旋 | 対数螺旋 |

| フラクタル | ||

| フィボナッチ数列 | ||

| サイクロイド | ||

| シダの葉 ロマネスコ 毛細血管網 リアス海岸 |

対数螺旋 | フラクタル |

| フラクタル | ||

| フィボナッチ数列 | ||

| サイクロイド | ||

| イタリアの数学者 別名レオナルド・ピサーノ 著書『算盤の書』 数列にその名を残す |

フェラーリ | フィボナッチ |

| タルタリア | ||

| フィボナッチ | ||

| トリチェリ | ||

| 別名「エカタリウム」 亜鉛をビスマスに衝突させて合成 原子番号は「113」 元素記号は「Nh」 |

コペルニシウム | ニホニウム |

| レントゲニウム | ||

| ニホニウム | ||

| モスコビウム | ||

| 海産の巻貝 ミミガイ科 殻は真珠養殖の核に用いられる マダカ、クロ、メガイなどの種類 |

アワビ | アワビ |

| カキ | ||

| アサリ | ||

| サザエ | ||

| 「秋の七草」のひとつ 薬としても利用される 明智光秀の紋 別名「バルーンフラワー」 |

オミナエシ | キキョウ |

| ナデシコ | ||

| ハコベラ | ||

| キキョウ | ||

| ブナ科の樹木 ドングリがなる 別名「ホウソ」「ハハソ」 「大樽」に対して命名 |

クヌギ | コナラ |

| ガマヅミ | ||

| ウツギ | ||

| コナラ | ||

| 1905年のノーベル生理学・医学賞 ドイツの細菌学者 北里柴三郎の師匠 結核菌、コレラ菌を発見 |

ロベルト・コッホ | ロベルト・コッホ |

| パウル・エールリヒ | ||

| トーマス・モーガン | ||

| エミール・ベーリング | ||

| 地中海沿岸原産 シソ科に属する 別名は「迷迭香」 葉から取れる油は香水などに利用 |

ローズマリー | ローズマリー |

| サルビア | ||

| ハイビスカス | ||

| フリージア | ||

| 「春の七草」の一つ 花は白色 中央アジアか地中海地方の原産 大根の昔の呼び名 |

ホトケノザ | スズシロ |

| スズシロ | ||

| ゴギョウ | ||

| セリ | ||

| 「春の七草」の一つ アブラナ科の植物 花は黄色 いわゆる「カブ」のこと |

ホトケノザ | スズナ |

| スズシロ | ||

| ゴギョウ | ||

| スズナ | ||

| イネ科の一年草 種子は利尿・健胃薬になる 別名「四国麦」 葉はお茶の代用になる |

オオムギ | ハトムギ |

| ハトムギ | ||

| キビ | ||

| トウモロコシ | ||

| イネ科の一年草 「五穀」の1つ 糯(もち)と粳(うるち)の2種類 漢字では「黍」 |

オオムギ | キビ |

| ハトムギ | ||

| キビ | ||

| トウモロコシ | ||

| イネ科の一年草または越年草 六条、四条、二条などの種類 別名「太麦」 醤油や味噌、ビールの原料となる |

オオムギ | オオムギ |

| ハトムギ | ||

| キビ | ||

| トウモロコシ | ||

| イネ科の一年草 「五穀」の1つ 小鳥の餌などに用いられる 漢字では「粟」 |

アワ | アワ |

| ハトムギ | ||

| ライムギ | ||

| エンバク | ||

| 花のつくりのひとつ 別名「うてな」 タンポポの冠毛 最も外側にある部分 |

やく | がく |

| めしべ | ||

| がく | ||

| 花びら | ||

| 肝油やレバーに多く含まれる 正式名は「レチノール」 βカロテンは体内でこれに変化 欠乏すると夜盲症に |

ビタミンK1 | ビタミンA |

| ビタミンA | ||

| ビタミンE | ||

| ビタミンC | ||

| 幼児が不足すると貧血に 不飽和脂肪酸の過酸化を防ぐ 別名は「トコフェロール」 植物油、大豆などに多く含まれる |

ビタミンA | ビタミンE |

| ビタミンK2 | ||

| ビタミンE | ||

| ビタミンK1 | ||

| ○○スゲ ○○ノスズクサ ○○ノアシガタ ○○ゴヤシ |

イヌ | ウマ |

| ブタ | ||

| ウシ | ||

| ウマ | ||

| 生きている化石 ジュラ紀には現在とほぼ同じ形に 節口綱に属する節足動物 瀬戸内海・博多湾などにも生息 |

カブトガニ | カブトガニ |

| カブトエビ | ||

| オウムガイ | ||

| シーラカンス | ||

| 生きている化石 古生代前半に繁栄 雄は約60本、雌は約90本の触手 頭足綱に属する軟体動物 |

カブトガニ | オウムガイ |

| カブトエビ | ||

| オウムガイ | ||

| シーラカンス | ||

| 生きている化石 三畳紀~ジュラ紀に繁栄 黒い体に黄斑をもつ 日本にしか生息しない昆虫 |

シーラカンス | ムカシトンボ |

| ムカシトンボ | ||

| ラブカ | ||

| カブトガニ | ||

| 目の部分 生体認証に使用 角膜と水晶体の間 目に入る光の量を調整 |

虹彩 | 虹彩 |

| 硝子体 | ||

| 網膜 | ||

| 毛様体 | ||

| 目の部分 カメラで例えるとフィルター 眼球の前面を覆う透明な膜 移植手術も行われる |

虹彩 | 角膜 |

| 水晶体 | ||

| 網膜 | ||

| 角膜 | ||

| タンパク質構成アミノ酸 最初に単離されたアミノ酸 アンモニアを貯蔵する役割 アスパラガスから発見 |

アスパラギン | アスパラギン |

| プロリン | ||

| システィン | ||

| チロシン | ||

| キナ クチナシ ヘクソカズラ コーヒーノキ |

アヤメ科 | アカネ科 |

| アカネ科 | ||

| ツツジ科 | ||

| クスノキ科 | ||

| サクラ ウメ イチゴ リンゴ |

アヤメ科 | バラ科 |

| バラ科 | ||

| ツツジ科 | ||

| クスノキ科 | ||

| アザレア シャクナゲ コケモモ ブルーベリー |

アヤメ科 | ツツジ科 |

| バラ科 | ||

| ツツジ科 | ||

| クスノキ科 | ||

| ウンゼン キリシマ ドウダン レンゲ |

ツツジ | ツツジ |

| ユリ | ||

| ツバキ | ||

| タンポポ | ||

| 和歌山県出身 「てんぎゃん」と呼ばれた神童 神社合祀反対運動を起こした 粘菌の研究で知られる博物学者 |

志賀潔 | 南方熊楠 |

| 野口英世 | ||

| 北里柴三郎 | ||

| 南方熊楠 | ||

| ノーベル賞候補に挙げられた 慶応大学医学部の初代学部長 ローベルト・コッホに師事 破傷風菌の純粋培養に成功 |

志賀潔 | 北里柴三郎 |

| 野口英世 | ||

| 北里柴三郎 | ||

| 南方熊楠 | ||

| 米・サウスダコタ州の別名 韓国の人気グループ 名前の由来は「歌う犬」 「草原の狼」と呼ばれる |

ジャッカル | コヨーテ |

| ドール | ||

| リカオン | ||

| コヨーテ | ||

| ウグイスやモズなど 英語ではワンダリングバード 季節によって住処を変える 移動範囲は一地域内 |

漂鳥 | 漂鳥 |

| 旅鳥 | ||

| 夏鳥 | ||

| 冬鳥 | ||

| アジアやアフリカなどに生息 別名「タテガミイヌ」 アードウルフもこの仲間 ブチ、シマ、カッショク |

ブッシュドッグ | ハイエナ |

| ハイエナ | ||

| ドール | ||

| ジャッカル | ||

| サウスダウン種 レスター種 リンカーン種 メリノ種 |

ニワトリの品種 | ヒツジの品種 |

| ウマの品種 | ||

| ヒツジの品種 | ||

| ヤギの品種 | ||

| マンバー種 トッケンブルグ種 ザーネン種 アンゴラ種 |

ニワトリの品種 | ヤギの品種 |

| ウマの品種 | ||

| ヒツジの品種 | ||

| ヤギの品種 | ||

| フタバサウルス クロノサウルス エラスモサウルス プレシオサウルス |

魚竜 | 首長竜 |

| 翼竜 | ||

| 首長竜 | ||

| 恐竜 | ||

| ネコ科の猛獣 木登りと泳ぎが得意 南北アメリカに生息 別名「アメリカライオン」 |

ヒョウ | ピューマ |

| ジャガー | ||

| ライオン | ||

| ピューマ | ||

| サクラ ナミ シロ 手乗り |

ブンチョウ | ブンチョウ |

| インコ | ||

| キュウカンチョウ | ||

| オウム | ||

| 三類感染症に指定 イタリアのパチーニが菌を発見 アジア型、エルトール型 コッホが菌を純粋培養 |

ラッサ熱 | コレラ |

| ペスト | ||

| 腸チフス | ||

| コレラ | ||

| 一類感染症に指定 初期はインフルエンザに似た症状 マストミスという動物が宿主 ナイジェリアの地名が付いている |

ラッサ熱 | ラッサ熱 |

| ペスト | ||

| 腸チフス | ||

| コレラ | ||

| 五類感染症に指定 「三種混合ワクチン」の対象 ニコライヤーが病原体を発見 北里柴三郎が菌の純粋培養に成功 |

風疹 | 破傷風 |

| 麻疹 | ||

| 破傷風 | ||

| 結膜 | ||

| 五類感染症に指定 「新三種混合ワクチン」の対象 約10日の潜伏期間のち発症 全身に赤い発疹が発生 |

風疹 | 麻疹 |

| 麻疹 | ||

| 流行性耳下腺炎 | ||

| 結膜 | ||

| コバノイシカグマ科のシダ植物 春の山菜として人気 若芽の先端は枝分かれしている 根から取ったデンプンは餅の原料 |

ワラビ | ワラビ |

| アシタバ | ||

| ミツバ | ||

| ヨモギ | ||

| ウガンダ ケープ アミメ マサイ |

キリン | キリン |

| トラ | ||

| シマウマ | ||

| ゾウ | ||

| コルドファン ヌビア マサイ アミメ |

シマウマ | キリン |

| キリン | ||

| ヒツジ | ||

| ラクダ | ||

| カターディン サフォーク テクセル コリデール |

ヒツジ | ヒツジ |

| キリン | ||

| ラクダ | ||

| シマウマ | ||

| チャプマン セロウス クロウシェイズ グレビー |

ヒツジ | シマウマ |

| キリン | ||

| ラクダ | ||

| シマウマ | ||

| タンパク質の一種 ヒツジの羊毛 魚のうろこ 人間の髪や爪 |

エラスチン | ケラチン |

| ケラチン | ||

| コラーゲン | ||

| ルシフェリン | ||

| 棲息地は南極 名前は探検家デュルビルの妻から JRの「Suica」 ロッテの「クールミントガム」 |

アデリーペンギン | アデリーペンギン |

| コウテイペンギン | ||

| イワトビペンギン | ||

| スネアーズペンギン | ||

| イヌ ネズミ ネコ ヒト |

シラミ | ノミ |

| ゴキブリ | ||

| ノミ | ||

| ハエ | ||

| キク科の多年草 カナリア諸島の原産 別名は「木春菊」 中央が黄、周囲が白の花を咲かす |

タンポポ | マーガレット |

| ダリア | ||

| マーガレット | ||

| ガーベラ | ||

| 卵菌類 毛状の菌糸体を伸ばす メダカや金魚の病気 水中で動植物の死体に生える |

アオカビ | ミズカビ |

| コウジカビ | ||

| ミズカビ | ||

| アカパンカビ | ||

| マンゴー カシューナッツ ハゼノキ ピスタチオ |

サボテン科 | ウルシ科 |

| アカネ科 | ||

| シソ科 | ||

| ウルシ科 | ||

| フトモモ科の常緑高木 西インド諸島原産 別名「ジャマイカペッパー」 日本では「百味胡椒」とも |

オールスパイス | オールスパイス |

| マンゴー | ||

| グアバ | ||

| ユーカリ | ||

| フトモモ科の小高木 熱帯アメリカ原産 別名「バンジロウ」 ザクロに似たトロピカルフルーツ |

オールスパイス | グアバ |

| マンゴー | ||

| グアバ | ||

| ユーカリ | ||

| 血液の成分 骨髄巨核球から作られる 大きさは2~3マイクロメートル 血液を固まらせる |

白血球 | 血小板 |

| 血しょう | ||

| 血小板 | ||

| 赤血球 | ||

| ジャパニーズホワイト ロップイヤー ネザーランド アンゴラ |

モモンガ | ウサギ |

| ヤマネ | ||

| モルモット | ||

| ウサギ | ||

| げっ歯目の哺乳類 別名「マリネズミ」 森林で、木の上に棲む 日本の固有種 |

プレーリードッグ | ヤマネ |

| チンチラ | ||

| レミング | ||

| ヤマネ | ||

| 耳小骨のひとつ もっとも内側 人間の骨の中でもっとも小さい 馬具の名前 |

あぶみ骨 | あぶみ骨 |

| つち骨 | ||

| こまく骨 | ||

| きぬた骨 | ||

| ヤドカリの仲間 甲羅の幅は25cm前後 旬は冬 ある魚の漁場で獲れることで有名 |

花咲ガニ | タラバガニ |

| ズワイガニ | ||

| タラバガニ | ||

| アサヒガニ | ||

| 脱皮直後のものは水ガニ メスはセイコガニ 北陸では越前ガニ 山陰では松葉ガニ |

花咲ガニ | ズワイガニ |

| ズワイガニ | ||

| タラバガニ | ||

| アサヒガニ | ||

| 細胞内の器官 すべての細胞に存在する RNAやタンパク質から構成される タンパク質合成の場として機能 |

エンドソーム | リボソーム |

| ミトコンドリア | ||

| ペルオキシソーム | ||

| リボソーム | ||

| 細胞中の構造体 神経細胞や分泌腺細胞に多い 平らな袋が重なっている イタリアの学者が発見 |

リボソーム | ゴルジ体 |

| ゴルジ体 | ||

| ミトコンドリア | ||

| クロロフィル | ||

| 動物の区系分布 エミュー カモノハシ カンガルー |

旧北区 | オーストラリア区 |

| 東洋区 | ||

| オーストラリア区 | ||

| 新熱帯区 | ||

| テン ラッコ オコジョ フェレット |

ジャコウネコ科 | イタチ科 |

| イタチ科 | ||

| イヌ科 | ||

| キヌゲネズミ科 | ||

| キンポウゲ科の多年草 アルカロイドを含む有毒植物 神経病やリウマチの鎮痛薬に利用 主根は鳥頭、側根は附子 |

マンドラゴラ | トリカブト |

| コンフリー | ||

| トリカブト | ||

| チョウセンアサガオ | ||

| 1917年にはデレルが発見 1915年にはトウォートが発見 ウィルスの一種 語源は「細菌を食べるもの」 |

ウィロイド | バクテリオファージ |

| リケッチア | ||

| バクテリオファージ | ||

| クラミジア | ||

| バラ科に属する 赤い実は食用に用いられる 実が収穫される月から命名 別名は「アメリカザイフリボク」 |

グースベリー | ジューンベリー |

| ジューンベリー | ||

| ラズベリー | ||

| クランベリー | ||

| 睾丸は精力剤の材料に 英語では「fur seal」 アシカ科の生物 漢字では「膃肭臍」 |

ラッコ | オットセイ |

| イルカ | ||

| トド | ||

| オットセイ | ||

| 英語で「sea lion」 ナチスドイツのイギリス上陸作戦 漢字では「海驢」 水族館のショーで人気 |

ラッコ | アシカ |

| アシカ | ||

| トド | ||

| オットセイ | ||

| 東部太平洋に生息 その肉を使ったカレーもある 英名は「Steiler’s Sea Lion」 アシカ科の中で最大の種類 |

ラッコ | トド |

| イルカ | ||

| トド | ||

| シャチ | ||

| グアナコ ビクーニャ アルパカ リャマ |

ウシ科 | ラクダ科 |

| イヌ科 | ||

| シカ科 | ||

| ラクダ科 | ||

| オリックス スプリングボック インパラ ヤク |

ウシ科 | ウシ科 |

| イヌ科 | ||

| シカ科 | ||

| ラクダ科 | ||

| 絶滅危惧種とされる鳥 本州中部の高山に見られる 羽は夏は褐色、冬は白色 長野県・岐阜県・富山県の県鳥 |

アホウドリ | ライチョウ |

| ライチョウ | ||

| タンチョウ | ||

| トキ | ||

| 絶滅危惧種とされる鳥 北海道の湿地などで見られる 頭頂は赤く、裸出している 長寿でめでたい鳥とされる |

アホウドリ | タンチョウ |

| イヌワシ | ||

| タンチョウ | ||

| トキ | ||

| サド アズマ コウベ センカク |

ラクダ | モグラ |

| ネズミ | ||

| モグラ | ||

| クジラ | ||

| トゲにより外敵から身を守る オーストラリアなどに自然分布 アリやシロアリを食べる 卵を産む哺乳類 |

ハリモグラ | ハリモグラ |

| アルマジロ | ||

| ヤマアラシ | ||

| ハリネズミ | ||

| 北米から南米に分布 昆虫などを食べる 民族楽器・チャランゴ 身を丸め、甲羅で身を守る |

ハリモグラ | アルマジロ |

| アルマジロ | ||

| ヤマアラシ | ||

| ハリネズミ | ||

| 主に植物を食べる トゲにより外敵から身を守る 大別して2つのグループ ○○○○○のジレンマ |

ハリモグラ | ヤマアラシ |

| アルマジロ | ||

| ヤマアラシ | ||

| ハリネズミ | ||

| 欧州、アフリカなどに自然分布 昆虫などを食べる トゲにより外敵から身を守る 英語では「Hedgeheg」 |

ハリモグラ | ハリネズミ |

| アルマジロ | ||

| ヤマアラシ | ||

| ハリネズミ | ||

| げっ歯目の哺乳類 危険を感じると大声を出す アフリカ大陸に生息 耳が長いことが名の由来 |

トビウサギ | トビウサギ |

| ビーバー | ||

| レミング | ||

| プレーリードッグ | ||

| キンポウゲ科の植物 イソギンチャクの英名 和名は「ボタンイチゲ」 ギリシャ神話のアドニス |

クレマチス | アネモネ |

| アネモネ | ||

| ガーベラ | ||

| ラナンキュラス | ||

| げっ歯目の哺乳類 毛皮の元になる 山地の岩場に生息 南米の国・チリの固有種 |

チンチラ | チンチラ |

| プレーリードッグ | ||

| ビーバー | ||

| レミング | ||

| 「分類学の父」と呼ばれる スウェーデンの博物学者 「綱」「目」「属」の単位で分類 学名をラテン語の二名法で体系化 |

リンネ | リンネ |

| ラマルク | ||

| ツンベリー | ||

| ダーウィン | ||

| サカキ モッコク サザンカ チャノキ |

バラ科 | ツバキ科 |

| ツバキ科 | ||

| ツツジ科 | ||

| フトモモ科 | ||

| 数学者の○池大麓 日本初の静止衛星は「2号」 アンモナイトの別名「○石」 食用にもなる花 |

サクラ | キク |

| ウメ | ||

| キク | ||

| ツタ | ||

| ジャコウ○○○ ベニモン○○○ モンキ○○○ カラス○○○ |

セセリ | アゲハ |

| アゲハ | ||

| マダラ | ||

| シジミ | ||

| ミカド○○○ ナガサキ○○○ アオスジ○○○ トリバネ○○○ |

セセリ | アゲハ |

| アゲハ | ||

| マダラ | ||

| シジミ | ||

| 植物ホルモンの一種 気孔の開口や側芽の成長を促す 発見者はフォルク・スクーグら 「カイネチン」が代表例 |

ジベレリン | サイトカイニン |

| アブシシン酸 | ||

| オーキシン | ||

| サイトカイニン | ||

| 植物ホルモンの一種 発見者は黒沢栄一 種子の休眠を打破し、発芽を促す 種なしブドウの生産に利用 |

ジベレリン | ジベレリン |

| アブシシン酸 | ||

| オーキシン | ||

| サイトカイニン | ||

| アイスランドとイギリスの戦争 韓国料理のチャンジャ 鍋料理に使われる 下顎にヒゲがある |

鰹 | 鱈 |

| 鱈 | ||

| 鰯 | ||

| 鱸 | ||

| ウラジロコムラサキ シマウツボ タコノキ ムニンツツジ |

伊吹山の固有種 | 小笠原諸島の固有種 |

| 大雪山の固有種 | ||

| 奄美大島の固有種 | ||

| 小笠原諸島の固有種 | ||

| ヤドリコケモモ コビトホラシノブ フジノカンアオイ ワダツミノキ |

伊吹山の固有種 | 奄美大島の固有種 |

| 大雪山の固有種 | ||

| 奄美大島の固有種 | ||

| 小笠原諸島の固有種 | ||

| 水生植物の分類 根が水中に垂れ下がっている ウキクサ、ホテイアオイなど 葉や茎が水面に浮かんでいる |

浮葉植物 | 浮水植物 |

| 抽水植物 | ||

| 浮水植物 | ||

| 沈水植物 | ||

| スウィフト ブランフォード キット フェネック |

キツネの品種 | キツネの品種 |

| オオカミの品種 | ||

| ジャッカルの品種 | ||

| ハイエナの品種 | ||

| グライディング 頭には羽毛がない 大型動物の亡骸を漁る チリの国鳥 |

コンドル | コンドル |

| ハクトウワシ | ||

| グンカンドリ | ||

| ハチドリ | ||

| ソアリング 泳げない ほかの鳥から魚を奪う キリバスの国鳥 |

コンドル | グンカンドリ |

| ハクトウワシ | ||

| グンカンドリ | ||

| ハチドリ | ||

| 幼鳥は羽が黄色 グライディング イーグルサム アメリカの国鳥 |

コンドル | ハクトウワシ |

| ハクトウワシ | ||

| グンカンドリ | ||

| ハチドリ | ||

| ホバリング 花の蜜を吸う 鳥類最小 トリニダード・トバゴの国鳥 |

コンドル | ハチドリ |

| ハクトウワシ | ||

| グンカンドリ | ||

| ハチドリ | ||

| ヤナギムシ マコ イシ メイタ |

クラゲ | カレイ |

| ヒトデ | ||

| エイ | ||

| カレイ | ||

| タコ ミズ ビゼン エチゼン |

クラゲ | クラゲ |

| カレイ | ||

| イカ | ||

| フグ | ||

| カブト キャノンボール アンドン タコ |

クラゲ | クラゲ |

| サメ | ||

| エビ | ||

| ヒトデ | ||

| ヨロイ ウナギ ダルマ イタチ |

クラゲ | サメ |

| サメ | ||

| エビ | ||

| ヒトデ | ||

| アカ ヤツデ オニ イトマキ |

クラゲ | ヒトデ |

| サメ | ||

| エビ | ||

| ヒトデ | ||

| セミ フリソデ クマ ゾウリ |

クラゲ | エビ |

| サメ | ||

| エビ | ||

| ヒトデ | ||

| ソデ アオリ シリヤケ ケンサキ |

クラゲ | イカ |

| フグ | ||

| エイ | ||

| イカ | ||

| ナシ シロサバ シマ トラ |

フグ | フグ |

| カレイ | ||

| ヒトデ | ||

| イカ | ||

| アカ シビレ ガンギ イトマキ |

イカ | エイ |

| フグ | ||

| エイ | ||

| カレイ | ||

| ゾロアスター教では神聖な生物 最も小さい種類はコツメ 英語では「otter」 漢字では「川獺」 |

セイウチ | カワウソ |

| オットセイ | ||

| カワウソ | ||

| アザラシ | ||

| 中南米に生息 ネコ科の動物 別名「ヒョウネコ」 『メタルギアソリッド』に登場 |

オセロット | オセロット |

| ボブキャット | ||

| サーバル | ||

| ウンピョウ | ||

| 北米大陸に生息 ネコ科の動物 尻尾が短いことに由来 かつてNBAのチーム名に |

オセロット | ボブキャット |

| ボブキャット | ||

| サーバル | ||

| ウンピョウ | ||

| 中国や東南アジアに生息 ネコ科の動物 別名タイワントラ 体に雲のような斑紋 |

オセロット | ウンピョウ |

| ボブキャット | ||

| サーバル | ||

| ウンピョウ | ||

| ストマクール ビュークリア コンドロイチンZS錠 ヘパリーゼ |

第一三共ヘルスケア | ゼリア新薬工業 |

| 大正製薬 | ||

| ゼリア新薬工業 | ||

| 小林製薬 | ||

| オナガザル科の動物 西アフリカに生息 特徴は短い尻尾 オスは真紅の鼻に青い頬 |

マントヒヒ | マンドリル |

| テングザル | ||

| マンドリル | ||

| キンシコウ | ||

| オナガザル科の動物 別名ゴールデンモンキー 中国中西部に生息 『西遊記』の孫悟空のモデル |

マントヒヒ | キンシコウ |

| テングザル | ||

| マンドリル | ||

| キンシコウ | ||

| 別名は「バショウイカ」 「ヤエン釣り」で釣る ヤリイカ科 名前は馬具に由来する |

アオリイカ | アオリイカ |

| ユウレイイカ | ||

| シリヤケイカ | ||

| クラゲイカ | ||

| ルイザ・グロス・ホロウィッツ賞 愛知県名古屋市の生まれ 免疫グロブリンの研究 日本人初のノーベル生理学医学賞 |

山中伸弥 | 利根川進 |

| 本庶佑 | ||

| 大隅良典 | ||

| 利根川進 | ||

| 多年生のシダ植物 春の山菜として人気 若芽は綿毛に覆われる おせち料理では財を得る縁起物 |

ヨモギ | ゼンマイ |

| ゼンマイ | ||

| アシタバ | ||

| ミツバ | ||

| みさきなでしこ サムライ08 トロピカルシャーベット ピエール・ドゥ・ロンサール |

バラの品種 | バラの品種 |

| アジサイの品種 | ||

| ツツジの品種 | ||

| ウメの品種 | ||

| 柳川絞り 思いのまま 月影 初雁 |

バラの品種 | ウメの品種 |

| アジサイの品種 | ||

| ツツジの品種 | ||

| ウメの品種 | ||

| 子嚢菌による病気 ナラやカシでは「紫かび病」 家庭菜園でもよく見られる 葉の表面に白い粉状のカビが発生 |

うどんこ病 | うどんこ病 |

| マツ材線虫病 | ||

| ニレ立枯病 | ||

| コーヒーさび病 | ||

| 息子の努はセキュリティ専門家 2008年にノーベル化学賞を受賞 緑色蛍光タンパク質を発見 オワンクラゲの研究 |

野依良治 | 下村脩 |

| 下村脩 | ||

| 鈴木章 | ||

| 根岸英一 | ||

| インド原産の常緑小高木 主な香気成分はサンタロール 数珠や扇子、仏像にも利用される 漢字では「白檀」 |

セイヨウネズ | ビャクダン |

| イランイランノキ | ||

| バルサムモミ | ||

| ビャクダン | ||

| スペースシャトル 毛利衛が日本人として初搭乗 若田光一、土井隆雄も搭乗 クックが航海に用いた船にちなむ |

エンデバー | エンデバー |

| チャレンジャー | ||

| ディスカバリー | ||

| アトランティス | ||

| スペースシャトル 1994年に向井千秋が搭乗 2003年、帰還途中に事故で大破 最初のスペースシャトル |

エンデバー | コロンビア |

| コロンビア | ||

| ディスカバリー | ||

| アトランティス | ||

| スペースシャトル 2005年に野口聡一が搭乗 2008年に星出彰彦が搭乗 2000年と2009年に若田光一が搭乗 |

エンデバー | ディスカバリー |

| コロンビア | ||

| ディスカバリー | ||

| アトランティス | ||

| スペースシャトル 1995年にミールと初のドッキング 日本人宇宙飛行士は搭乗せず 2011年7月に最後の打ち上げ |

エンデバー | アトランティス |

| コロンビア | ||

| ディスカバリー | ||

| アトランティス | ||

| 古代ギリシャの天文学者 48の星座を命名 代表作は『アルマゲスト』 英語では「トレミー」 |

へベリウス | プトレマイオス |

| ラカイユ | ||

| パルチウス | ||

| プトレマイオス | ||

| アークトゥルス デネボラ スピカ 春の夜空に輝く |

秋の四角形 | 春の大三角形 |

| 秋の大曲線 | ||

| 春の大三角形 | ||

| 夏の大三角形 | ||

| 千里眼 風雲 GOES ひまわり |

気象衛星 | 気象衛星 |

| 科学衛星 | ||

| 通信衛星 | ||

| 放送衛星 | ||

| いぶき みどり だいち ランドサット |

気象衛星 | 地球観測衛星 |

| 軍事衛星 | ||

| 科学衛星 | ||

| 地球観測衛星 | ||

| 春の星座 黄道12星座のひとつ α星はレグルス 毎年11月に見られる流星群 |

うお座 | しし座 |

| ふたご座 | ||

| しし座 | ||

| おとめ座 | ||

| 黄道12星座のひとつ 春の星座 α星はアクベンス プレセペ星団がある |

うお座 | かに座 |

| ふたご座 | ||

| しし座 | ||

| かに座 | ||

| 黄道12星座のひとつ 春の星座 α星はスピカ 現在は秋分点がある |

うお座 | おとめ座 |

| ふたご座 | ||

| しし座 | ||

| おとめ座 | ||

| 黄道12星座のひとつ 夏の星座 α星はルクバト 現在は冬至点がある |

みずがめ座 | いて座 |

| さそり座 | ||

| いて座 | ||

| おとめ座 | ||

| 黄道12星座のひとつ 冬の星座 α星はカストル 現在は夏至点がある |

ふたご座 | ふたご座 |

| うお座 | ||

| おとめ座 | ||

| おひつじ座 | ||

| 黄道12星座のひとつ 冬の星座 α星はアルデバラン かに星雲がある |

ふたご座 | おうし座 |

| おうし座 | ||

| おとめ座 | ||

| おひつじ座 | ||

| 秋の星座 α星はメンカル 学名は「Cetus」 変光星のミラがある |

くじら座 | くじら座 |

| うみへび座 | ||

| みずへび座 | ||

| とびうお座 | ||

| 「トレミーの48星座」の1つ α星はアルファルド 学名は「Hydra」 全天で最大の星座 |

みずへび座 | うみへび座 |

| かじき座 | ||

| うみへび座 | ||

| いるか座 | ||

| 秋の星座 毎年7~8月に見られる流星群 α星はミルファク ギリシャ神話の勇者から命名 |

カシオペア座 | ペルセウス座 |

| アンドロメダ座 | ||

| エリダヌス座 | ||

| ペルセウス座 | ||

| 秋の星座 α星はアルフェラッツ 巨大な渦巻銀河がある エチオピア国の王女から命名 |

ヘルクレス座 | アンドロメダ座 |

| アンドロメダ座 | ||

| エリダヌス座 | ||

| ペルセウス座 | ||

| 夏の星座 全天で5番目に大きい星座 ギリシャ神話の勇者から命名 α星はラス・アルゲティ |

ヘルクレス座 | ヘルクレス座 |

| ケフェウス座 | ||

| エリダヌス座 | ||

| ペルセウス座 | ||

| 冬の星座 「トレミーの48星座」の1つ α星はプロキオン 日本では3月中旬の宵に南中する |

おおいぬ座 | こいぬ座 |

| こうま座 | ||

| こじし座 | ||

| こいぬ座 | ||

| アルファ星はルクバト 干潟星雲 南斗六星 サジタリウス |

うお座 | いて座 |

| おひつじ座 | ||

| やぎ座 | ||

| いて座 | ||

| 散光星雲 IC434 オリオン座にある ある動物に似ていることから命名 |

ふくろう星雲 | 馬頭星雲 |

| ばら星雲 | ||

| 馬頭星雲 | ||

| リング星雲 | ||

| 散光星雲 NGC2237-9 いっかくじゅう座にある 花飾りに見えることから命名 |

ふくろう星雲 | ばら星雲 |

| リング星雲 | ||

| カリフォルニア星雲 | ||

| ばら星雲 | ||

| 散光星雲 NGC1499 ペルセウス座にある あるアメリカの州から命名 |

ふくろう星雲 | カリフォルニア星雲 |

| リング星雲 | ||

| カリフォルニア星雲 | ||

| ばら星雲 | ||

| 散光星雲 NGC6720 こと座にある 別名「ドーナツ星雲」 |

ふくろう星雲 | リング星雲 |

| リング星雲 | ||

| カリフォルニア星雲 | ||

| ばら星雲 | ||

| ミマス エンケラドス テティス タイタン |

天王星の衛星 | 土星の衛星 |

| 冥王星の衛星 | ||

| 土星の衛星 | ||

| 火星の衛星 | ||

| ネレイド タラッサ ナイアド トリトン |

土星の衛星 | 海王星の衛星 |

| 海王星の衛星 | ||

| 火星の衛星 | ||

| 木星の衛星 | ||

| 昭和の三大台風 1934年 最低気圧912Pa 高知県から上陸 |

カスリーン台風 | 室戸台風 |

| 枕崎台風 | ||

| 室戸台風 | ||

| 狩野川台風 | ||

| 1959年 死者・行方不明者約5000人 昭和の三大台風の一つ 東海地方で大きな被害 |

伊勢湾台風 | 伊勢湾台風 |

| 枕崎台風 | ||

| 室戸台風 | ||

| 狩野川台風 | ||

| 1945年 広島県が大被害 昭和の三大台風の一つ 鹿児島県から上陸 |

伊勢湾台風 | 枕崎台風 |

| 枕崎台風 | ||

| 室戸台風 | ||

| 狩野川台風 | ||

| ハンフリー・デービー ホレス・ウェルズ 亜酸化窒素 歯の治療 |

酸素ガス | 笑気ガス |

| 都市ガス | ||

| 排気ガス | ||

| 笑気ガス | ||

| 超新星の残骸 NGC1952 おうし座にある メシエ番号は1番 |

かに星雲 | かに星雲 |

| 北アメリカ星雲 | ||

| キャッツアイ星雲 | ||

| ふくろう星雲 | ||

| 惑星状星雲 NGC3587 おおぐま座にある ある鳥から命名された |

かに星雲 | ふくろう星雲 |

| 北アメリカ星雲 | ||

| キャッツアイ星雲 | ||

| ふくろう星雲 | ||

| 惑星状星雲 NGC7000 はくちょう座にある ある大陸に似ていることから命名 |

かに星雲 | 北アメリカ星雲 |

| 北アメリカ星雲 | ||

| キャッツアイ星雲 | ||

| ふくろう星雲 | ||

| 古生代の示準化石 オルドビス紀~シルル紀に繁栄 個体が連なった様子から命名 もっとも原始的なサンゴ類 |

アンモナイト | クサリサンゴ |

| 筆石 | ||

| 三葉虫 | ||

| クサリサンゴ | ||

| 三葉虫 アンモナイト ナウマン象 地層の年代がわかる化石 |

示代化石 | 示準化石 |

| 示準化石 | ||

| 示想化石 | ||

| 示時化石 | ||

| リン・マーグリス ジェームズ・ラブロック ギリシャ神話の女神から命名 地球は一つの生命体 |

赤の女王仮説 | ガイア仮説 |

| パンスペルミア仮説 | ||

| ガイア仮説 | ||

| サピア・ウォーフの仮説 | ||

| 化石人類 鉄道工事の時に出土 洞窟壁画を残した 1868年にフランスで発見 |

ネアンデルタール人 | クロマニョン人 |

| クロマニョン人 | ||

| アウストラロピテクス | ||

| 北京原人 | ||

| 化石人類 レイモンド・ダートが発見 「南のサル」の意味 アフリカ大陸 |

ネアンデルタール人 | アウストラロピテクス |

| クロマニョン人 | ||

| アウストラロピテクス | ||

| 北京原人 | ||

| 旧化石人類 イギリスのキングが命名 峡谷の名前 1856年にドイツで発見 |

ネアンデルタール人 | ネアンデルタール人 |

| クロマニョン人 | ||

| アウストラロピテクス | ||

| 北京原人 | ||

| 化石人類 デュボワが発見 インドネシア ピテカントロプス・エレクトゥス |

ネアンデルタール人 | ジャワ原人 |

| ジャワ原人 | ||

| アウストラロピテクス | ||

| 北京原人 | ||

| 公転周期は約5.877日 惑星の公転の向きと逆向きに公転 ウィリアム・ラッセルが発見 海王星の衛星のひとつ |

タイタン | トリトン |

| フォボス | ||

| トリトン | ||

| チタニア | ||

| 公転周期は約7時間40分 スティクニーというクレーター 天文学者アサフ・ホールが発見 火星の衛星のひとつ |

タイタン | フォボス |

| フォボス | ||

| トリトン | ||

| チタニア | ||

| 液体メタンの雨が降る 厚い大気を持つ ホイヘンスが発見 土星の衛星のひとつ |

タイタン | タイタン |

| フォボス | ||

| トリトン | ||

| チタニア | ||

| 冥王星より一回り大きい 逆行衛星 太陽系で最も真円に近い軌道 海王星の第1衛星 |

ミマス | トリトン |

| アリエル | ||

| イオ | ||

| トリトン | ||

| 秋の星座 別名「山形星」「錨星」 北極星を見つける目安 エチオピア国の王妃から命名 |

カシオペア座 | カシオペア座 |

| アンドロメダ座 | ||

| エリダヌス座 | ||

| ペルセウス座 | ||

| 宇宙から『SMAP×SMAP』出演 日本人初の宇宙でのTwitter使用 2005年にスペースシャトルに搭乗 2009年にはソユーズで宇宙へ |

向井千秋 | 野口聡一 |

| 野口聡一 | ||

| 秋山豊寛 | ||

| 土井隆雄 | ||

| ソ連の宇宙飛行士 ボストーク6号 私はカモメ 女性初の宇宙飛行士 |

テレシコワ | テレシコワ |

| サリー・ライド | ||

| ガガーリン | ||

| レオーノフ | ||

| 1957年10月4日 ロシア語で「衛星」の意味 ソ連が打ち上げ 世界最初の人工衛星 |

スプートニク1号 | スプートニク1号 |

| アポロ1号 | ||

| ソユーズ1号 | ||

| ボストーク1号 | ||

| 比重2.1 硬度6.5 ケイ酸鉱物の一種 和名は「蛋白石」 |

コランダム | オパール |

| トパーズ | ||

| ダイヤモンド | ||

| オパール | ||

| 比重3.53 ケイ酸塩鉱物の一種 硬度8 和名は「黄玉」 |

コランダム | トパーズ |

| トパーズ | ||

| ダイヤモンド | ||

| オパール | ||

| 比重4.0 和名は「鋼玉」 硬度9 赤はルビー、青はサファイヤ |

コランダム | コランダム |

| トパーズ | ||

| ダイヤモンド | ||

| オパール | ||

| 比重3.6 硬度は10 炭素の同素体 和名は「金剛石」 |

コランダム | ダイヤモンド |

| トパーズ | ||

| ダイヤモンド | ||

| オパール | ||

| 地震学で有名 通称「日本地震学の父」 連続記録可能な地震計を開発 地震に関する公式に名を残す |

大森房吉 | 大森房吉 |

| 永田武 | ||

| 和達清夫 | ||

| 坪井忠二 | ||

| 地球化学で有名 気象研究所で三宅泰雄に師事 海洋放射能の研究で活躍 女性科学者が対象の賞に名を残す |

大森房吉 | 猿橋勝子 |

| 永田武 | ||

| 猿橋勝子 | ||

| 坪井忠二 | ||

| パホイホイ アア ブロック状 ドーム |

マグマ | 溶岩 |

| 溶岩 | ||

| 軽石 | ||

| 火山灰 | ||

| ロックウェル ブリネル ビッカース モース |

硬さ | 硬さ |

| 重さ | ||

| 厚さ | ||

| 高さ | ||

| いて座はアルカブ こぐま座はコカブ ペルセウス座はアルゴル オリオン座はリゲル |

ガンマ星 | ベータ星 |

| アルファ星 | ||

| ベータ星 | ||

| イプシロン星 | ||

| 竜盤目 獣脚亜目 「大きなトカゲ」という意味 福岡県で、化石が発見された |

ティラノサウルス | メガロサウルス |

| メガロサウルス | ||

| トリケラトプス | ||

| イグアノドン | ||

| 『鳥人間コンテスト』に出場 33歳と日本人最年少で宇宙へ 日本人で初めてNASAの管理職に 2014年にISSの船長を務める |

向井千秋 | 若田光一 |

| 若田光一 | ||

| 毛利衛 | ||

| 秋山豊寛 | ||

| 根岸英一 田中耕一 白川英樹 下村脩 |

ノーベル生理学・医学賞 | ノーベル化学賞 |

| ノーベル物理学賞 | ||

| ノーベル化学賞 | ||

| フィールズ賞 | ||

| 本庶佑 大村智 利根川進 山中伸弥 |

ノーベル物理学賞 | ノーベル生理学・医学賞 |

| フィールズ賞 | ||

| ノーベル生理学・医学賞 | ||

| ノーベル化学賞 | ||

| アラビア語で「足」 青白色の超巨星 全天で6番目に明るい オリオン座のベータ星 |

プロキオン | リゲル |

| ベテルギウス | ||

| アンタレス | ||

| リゲル | ||

| 鉄筋コンクリートの壁に亀裂 木造建築物は傾くことも 這わないと動けない 大きな地割れが生じる |

震度6強 | 震度6強 |

| 震度5強 | ||

| 震度6弱 | ||

| 震度5弱 | ||

| ドアが開かなくなることも 立っていることが困難 建物の壁や柱が破損 ガス管や水道管が破損 |

震度6強 | 震度6弱 |

| 震度5強 | ||

| 震度6弱 | ||

| 震度5弱 | ||

| 自動車の運転が困難になる 棚の食器類の多くが落ちる 一部の戸が外れる 自動販売機が倒れることがある |

震度6強 | 震度5強 |

| 震度5強 | ||

| 震度6弱 | ||

| 震度5弱 | ||

| 固定していない家具が移動 不安定な家具が倒れることも 大半の人が恐怖を覚える 棚の食器類が落ちることも |

震度6強 | 震度5弱 |

| 震度5強 | ||

| 震度6弱 | ||

| 震度5弱 | ||

| 探査機の名前 ジュノー ガリレオ ボイジャー |

水星 | 木星 |

| 木星 | ||

| 月 | ||

| 金星 | ||

| カリスト ガニメデ エウロパ イオ |

ハーシェル | ガリレオ |

| ケプラー | ||

| ガリレオ | ||

| カッシーニ | ||

| 切離 二つ玉 爆弾 熱帯 |

前線 | 低気圧 |

| 低気圧 | ||

| 気団 | ||

| 風 | ||

| 惑星状星雲の中心 シリウスB 太陽の60億年後の姿 チャンドラセカール限界 |

赤色矮星 | 白色矮星 |

| 黒色矮星 | ||

| 白色矮星 | ||

| 褐色矮星 | ||

| チョークや製紙の材料に 英語名は「タルク」 鉱物の中で最も柔らかい モース硬度は1 |

方解石 | 滑石 |

| 石膏 | ||

| 蛍石 | ||

| 滑石 | ||

| モース硬度は2 主成分は硫酸カルシウム 骨折時にギプスとして用いる 彫刻の素材として使用 |

方解石 | 石膏 |

| 石膏 | ||

| 蛍石 | ||

| 滑石 | ||

| 英語名は「フローライト」 主成分はフッ化カルシウム モース硬度は4 加熱すると発光することから命名 |

方解石 | 蛍石 |

| 石膏 | ||

| 蛍石 | ||

| 滑石 | ||

| パワーストーンとしても人気 緑柱石の一種 3月の誕生石 和名「藍玉」「水宝玉」 |

アイオライト | アクアマリン |

| アクアマリン | ||

| アクチノライト | ||

| アズライト | ||

| パワーストーンとしても人気 見た目がサファイアに似る 学名「コーディエライト」 和名「董青石」 |

アイオライト | アイオライト |

| アクアマリン | ||

| アクチノライト | ||

| アズライト | ||

| パワーストーンとしても人気 アメジストとシトリンが混ざった 淡い紫の中に一部黄色みを帯びる 和名「紫黄水晶」 |

アメトリン | アメトリン |

| アマゾナイト | ||

| アポフィライト | ||

| アベンチュリン | ||

| 本州以西に分布する常緑高木 本両寺、加波神社跡、益田家 「庭木の三大名木」の1つ 樹皮から鳥黐を作る |

モチノキ | モチノキ |

| サカキ | ||

| ナギ | ||

| イヌマキ | ||

| マキ科の常緑高木 春日大社の純林 椥、梛、竹柏 航海の無事を祈る信仰の対象 |

モチノキ | ナギ |

| サカキ | ||

| ナギ | ||

| イヌマキ | ||

| 金魚の種類 背びれがない 「金魚の王様」「泳ぐ宝石」 数百万円の高値がつくことも |

リュウキン | ランチュウ |

| ランチュウ | ||

| アズマニシキ | ||

| ワキン | ||

| 惑星状星雲 NGC6853 こぎつね座にある ある運動器具から命名された |

北アメリカ星雲 | あれい状星雲 |

| かに星雲 | ||

| ばら星雲 | ||

| あれい状星雲 | ||

| 天文家ティコ・ブラーエのペット 北欧では「森の王」と呼ばれる 英名は「エルク」「ムース」 最大のシカの名前 |

ハナジカ | ヘラジカ |

| エゾジカ | ||

| ヘラジカ | ||

| ノロジカ | ||

| ドイツの科学者 正十七角形の作図 数論研究 磁束密度の単位 |

オイラー | ガウス |

| ラグランジュ | ||

| ガウス | ||

| ヘルツ | ||

| スイスの数学者 関数をy=f(x)と表現 多面体の定理 ケーニヒスベルクの橋 |

ガロア | オイラー |

| ライプニッツ | ||

| ボヤイ | ||

| オイラー | ||

| ドラフォンテーヌとソレ クレーベ ストックホルムのラテン名に因む 原子番号「67」、元素記号「Ho」 |

ルテチウム | ホルミウム |

| ホルミウム | ||

| ハフニウム | ||

| サマリウム | ||

| コスター ヘヴェシー コペンハーゲンのラテン名に因む 原子番号「72」、元素記号「Hf」 |

ルテチウム | ハフニウム |

| ホルミウム | ||

| ハフニウム | ||

| サマリウム | ||

| ユルバン ウェルスバッハ パリのかつての呼び名にちなむ 原子番号「71」、元素記号「Lu」 |

ルテチウム | ルテチウム |

| サマリウム | ||

| ハフニウム | ||

| ホルミウム | ||

| 目の部分 カメラで例えるとレンズ 光を屈折させて網膜に像を写す 主要成分はクリスタリン |

虹彩 | 水晶体 |

| 水晶体 | ||

| 網膜 | ||

| 毛様体 | ||

| ネコ科の猛獣 体にある黒斑が特徴 アジアやアフリカの平原に生息 獲物を木の上へ運んで食べる |

ライオン | ヒョウ |

| ヒョウ | ||

| ジャガー | ||

| チーター | ||

| ネコ科の猛獣 南北アメリカに生息 木登りや泳ぎが得意 別名「アメリカ虎」 |

ユキヒョウ | ジャガー |

| ライオン | ||

| トラ | ||

| ジャガー | ||

| 必須元素 肥料の3要素 原子番号「19」 元素記号「K」 |

窒素 | カリウム |

| リン | ||

| カリウム | ||

| ケイ素 | ||

| 2008年にノーベル物理学賞を受賞 クォークにカラーチャージを導入 CP対称性の破れの起源の発見 1970年にアメリカに帰化 |

益川敏英 | 南部陽一郎 |

| 南部陽一郎 | ||

| 中村修二 | ||

| 小柴昌俊 | ||

| 日本化学会の会長を務める ドイツに留学 ロンドンで夏目漱石と下宿 「味の素」を発明 |

高峰譲吉 | 池田菊苗 |

| 福井謙一 | ||

| 池田菊苗 | ||

| 西堀栄三郎 | ||

| 娘婿は梅原猛の長男 京都工芸繊維大学の元学長 1981年にノーベル化学賞を受賞 フロンティア理論 |

湯川秀樹 | 福井謙一 |

| 福井謙一 | ||

| 朝永振一郎 | ||

| 江崎玲於奈 | ||

| 水星 金星 火星 地球 |

金星型惑星 | 地球型惑星 |

| 地球型惑星 | ||

| 水星型惑星 | ||

| 木星型惑星 | ||

| ガウス○○ 誤差○○ 円錐○○ 正規○○ |

変換 | 曲線 |

| 曲線 | ||

| 予想 | ||

| 関数 | ||

| キャリントンが初めて観測 X、M、Cなどに分類 デリンジャー現象の原因 太陽面の爆発 |

プロミネンス | フレア |

| 白斑 | ||

| フレア | ||

| 黒点 | ||

| 野依良治 利根川進 福井謙一 湯川秀樹 |

京都大学 | 京都大学 |

| 大阪大学 | ||

| 東京大学 | ||

| 東北大学 | ||

| 夏が旬の魚 ルアー釣りではシーバスの名前 フランス料理の食材 若いものはセイゴ、フッコ |

鰹 | 鱸 |

| 鱈 | ||

| 鮎 | ||

| 鱸 | ||

| 初期症状は体の震えや頻呼吸など 本人が症状に無自覚なことが多い 飲酒による酩酊で起こることも 深部体温が35℃以下で発症 |

低体温症 | 低体温症 |

| 熱中症 | ||

| 気象病 | ||

| 高山病 | ||

| カクレウオとフジナマコ グンタイアリとアリドリ 樹木と樹皮につく地衣類 一方のみが共生により利益を得る |

相利共生 | 片利共生 |

| 片利共生 | ||

| 内部寄生 | ||

| 外部寄生 | ||

| 北アメリカ原産の外来種 メダカの生息地を脅かす存在 卵胎生で直接仔魚を産む ボウフラ駆除を目的に放流 |

ブラックバス | カダヤシ |

| ペヘレイ | ||

| テラピア | ||

| カダヤシ | ||

| イギリスの科学者 ボイルの助手 著書『ミクログラフィア』 弾性の法則 |

ロバート・フック | ロバート・フック |

| トーマス・ヤング | ||

| ジョン・ドルトン | ||

| アイザック・ニュートン | ||

| イギリスの科学者 色盲の研究 原子論 倍数比例の法則 |

オイラー | ドルトン |

| ライプニッツ | ||

| ヤング | ||

| ドルトン | ||

| 外科手術でおなじみの器具 コッヘル、ペアンなどの種類 物を掴んだり、牽引する際に使用 はさみに似た形をしている |

鉗子 | 鉗子 |

| メス | ||

| 剪刀 | ||

| 鑷子 | ||

| イタリアの解剖学者 カイコの体内構造を研究 人間の毛細血管を発見 昆虫の器官にその名を残す |

ゴルジ | マルピーギ |

| エウスタキオ | ||

| マルピーギ | ||

| ガルバーニ | ||

| 1910年にノーベル物理学賞を受賞 気体の状態方程式を発見 オランダの物理学者 分子間力のひとつに名を残す |

シーボーグ | ファン・デル・ワールス |

| マイケルソン | ||

| ラングミュア | ||

| ファン・デル・ワールス | ||

| ケルベロス ステュクス ニクス、ヒュドラ カロン |

天王星の衛星 | 冥王星の衛星 |

| 冥王星の衛星 | ||

| 土星の衛星 | ||

| 火星の衛星 | ||

| 微積分法を発見した1人 ドイツの科学者 記号論理学を開拓 モナド(単子) |

ライプニッツ | ライプニッツ |

| ガウス | ||

| リーマン | ||

| ニュートン | ||

| 白金族元素 反強磁性結合メディア ロシアにちなむ名前 原子番号「44」、元素記号「Ru」 |

ルテニウム | ルテニウム |

| イリジウム | ||

| オスミウム | ||

| ロジウム | ||

| 白金族元素 1803年にウォラストンにより発見 語源はギリシャ語の「バラ色」 原子番号「45」、元素記号「Rh」 |

イリジウム | ロジウム |

| オスミウム | ||

| パラジウム | ||

| ロジウム | ||

| パンルヴェ○○○ ランジュバン○○○ ナビエ・ストークス○○○ シュレーディンガー○○○ |

恒等式 | 方程式 |

| 方程式 | ||

| 不等式 | ||

| 合同式 | ||

| 経読鳥 人来鳥 花見鳥 春告鳥 |

ツバメ | ウグイス |

| ウグイス | ||

| ホトトギス | ||

| カッコウ | ||

| セニエット○ ジアゾニウム○ アニリン○ 珪酸○ |

剤 | 塩 |

| 基 | ||

| 塩 | ||

| 酸 | ||

| ノエ・モンロー・ジョンソン 空中鬼 緑のペスト pH5.6 |

オゾンホール | 酸性雨 |

| 大気汚染 | ||

| 温室効果 | ||

| 酸性雨 | ||

| すい膜 卵巣 脳下垂体 甲状腺 |

循環器 | 内分泌器 |

| 生殖器 | ||

| 内分泌器 | ||

| 呼吸器 | ||

| 深層心理学 著書『夢判断』 精神分析の創始者 オーストリアの心理学者 |

スキナー | フロイト |

| フロイト | ||

| ユング | ||

| ブロイラー | ||

| 深層心理学 アニマ、アニムス スイスの心理学者 フロイトの弟子 |

スキナー | ユング |

| フロイト | ||

| ユング | ||

| ブロイラー | ||

| 海産の二枚貝 内湾の砂泥地にすむ マルスダレガイ科 白い碁石はこれから作られる |

アワビ | ハマグリ |

| ホタテガイ | ||

| カキ | ||

| ハマグリ | ||

| 海産の二枚貝 イタヤガイ科 浅海の砂磔の底にすむ 殻を激しく開閉して泳ぐ |

アワビ | ホタテガイ |

| ホタテガイ | ||

| カキ | ||

| ハマグリ | ||

| 春の星座 学名は「Bootes」 6個の輝星が西洋凧の形をなす α星はアークトゥルス |

りょうけん座 | うしかい座 |

| ぎょしゃ座 | ||

| うしかい座 | ||

| へびつかい座 | ||

| げっ歯目の哺乳類 和名は「オニテンジクネズミ」 アマゾン川流域を中心に生息 最大のげっ歯類 |

ヌートリア | カピバラ |

| アルマジロ | ||

| カピバラ | ||

| ハリモグラ | ||

| 齧歯目の動物 南米に広く生息 和名は「オニテンジクネズミ」 動物園で温泉に入ることも |

ビスカッチャ | カピバラ |

| カピバラ | ||

| ペッカリー | ||

| バビルサ | ||

| 体の細胞間に多く存在 優れた保水効果 牛の目の硝子体から初めて分離 美容食品や化粧品に使用 |

コラーゲン | ヒアルロン酸 |

| ヒアルロン酸 | ||

| イソフラボン | ||

| アルブチン | ||

| 骨粗鬆症や動脈硬化に効果 エストロゲンの不足を補う フラボノイドの一種 大豆などに多く含まれる |

コラーゲン | イソフラボン |

| ヒアルロン酸 | ||

| イソフラボン | ||

| アルブチン | ||

| マコ ホシ ババ メイタ |

カレイ | カレイ |

| サワラ | ||

| ヒラメ | ||

| フグ | ||

| イワタケ ウメノキゴケ サルオガセ 菌類と藻類の共生体 |

地衣植物 | 地衣植物 |

| 被子植物 | ||

| コケ植物 | ||

| 裸子植物 | ||

| 嫌気性の細菌 食中毒の原因 アメリカの獣医学者にちなむ 卵や肉などから感染する |

コレラ菌 | サルモネラ菌 |

| パラチフス菌 | ||

| サルモネラ菌 | ||

| ボツリヌス菌 | ||

| 月のクレーターに名を残す 第1回文化勲章を受賞 大阪大学の初代総長 土星型の原子模型 |

麻田剛立 | 長岡半太郎 |

| 仁科芳雄 | ||

| 長岡半太郎 | ||

| 平山信 | ||

| プラトン アリストテレス カッシーニ セルシウス |

月のクレーター | 月のクレーター |

| 金星のクレーター | ||

| 水星のクレーター | ||

| 地球のクレーター | ||

| スウェーデンの天文学者 水の沸点を100度 水の氷点を0度 ℃ |

ケルビン | セルシウス |

| セルシウス | ||

| ファーレンハイト | ||

| ガリレイ | ||

| マメ科の多年草 「最良の草」という意味 「牧草の女王」と呼ばれる 別名「ムラサキウマゴヤシ」 |

クローバー | アルファルファ |

| アルファルファ | ||

| デイゴ | ||

| スイートピー | ||

| ギリシャ語で「成形されたもの」 医学では「血漿」のこと 生物学では「原形質」のこと 一般には物質の第4形態のこと |

コロニー | プラズマ |

| タキオン | ||

| オーロラ | ||

| プラズマ | ||

| イギリスの医師にちなむ 中年以降に多く見られる病気 別名「振顫(しんせん)麻痺」 手足が絶えず震える |

ファブリー病 | パーキンソン病 |

| クローン病 | ||

| パーキンソン病 | ||

| ビュルガー病 | ||

| ファインマン シュウィンガー 量子電磁力学の理論 朝永振一郎 |

統一場理論 | くりこみ理論 |

| BCS理論 | ||

| 超ひも理論 | ||

| くりこみ理論 | ||

| モクセイ科に属する 東ヨーロッパ原産 別名は「ムラサキハシドイ」 フランス語では「リラ」 |

グラジオラス | ライラック |

| フリージア | ||

| ヒヤシンス | ||

| ライラック | ||

| フランスの天文学者 ナポレオンから勲章をもらう 多くの彗星を発見 星雲・星団のカタログ |

カッシーニ | メシエ |

| ビオ | ||

| ルベリエ | ||

| メシエ | ||

| サビキ釣りで人気 押し寿司 楯状の鱗「ぜいご」 くさやの原料 |

鯵 | 鯵 |

| 鰹 | ||

| 鯖 | ||

| 鰊 | ||

| 放射線の一種 ラザフォードが命名 波長は10pm以下 滅菌などに利用 |

ガンマ線 | ガンマ線 |

| 紫外線 | ||

| 遠赤外線 | ||

| 近赤外線 | ||

| 絶滅危惧種とされる鳥 1981年に発見される くちばしと脚が赤い 沖縄本島北部にのみ生息 |

コウノトリ | ヤンバルクイナ |

| ヤンバルクイナ | ||

| アホウドリ | ||

| トキ | ||

| 南アメリカ原産 クスノキ科の常緑高木樹 主な香気成分はリナロール 精油はバラの花に似た香り |

カユプテ | ローズウッド |

| ベイラムノキ | ||

| ビャクダン | ||

| ローズウッド | ||

| 大きな数の単位 元々は仏教用語 西はりま天文台の望遠鏡 10の60乗 |

那由他 | 那由他 |

| 阿僧祇 | ||

| 無量大数 | ||

| 恒河沙 | ||

| ブロン アレジオン イブクイック エスタック |

エスエス製薬 | エスエス製薬 |

| 小林製薬 | ||

| 第一三共ヘルスケア | ||

| ライオン | ||

| 光度は約0.9等 オレンジ色 「ついて来るもの」という意味 おうし座のアルファ星 |

アルタイル | アルデバラン |

| アケルナル | ||

| アルデバラン | ||

| アクルックス | ||

| マーガレット・ゲラーが発見 地球から約2億光年先に位置 多数の銀河から構成 長さ約5億光年、幅約3億光年 |

スペースデブリ | グレートウォール |

| グレートウォール | ||

| ブラックホール | ||

| スペースコロニー | ||

| タコノマクラ ヒトデ ナマコ ウニ |

棘皮動物 | 棘皮動物 |

| 節足動物 | ||

| 腔腸動物 | ||

| 海綿動物 | ||

| 別名「ハタオリ」 鳴き声は「ちょんぎいす」 コオロギの古名 アリと? |

コオロギ | キリギリス |

| キリギリス | ||

| カマキリ | ||

| ウマオイ | ||

| 「星雲説」の提唱 確率論の解析的理論 天体力学 ○○の魔 |

アンペール | ラプラス |

| フーリエ | ||

| カント | ||

| ラプラス | ||

| ネズミザメ目 人に対してはおとなしい性格 子は母の胎内で、他の卵を食べる 尾で海面を叩き、魚を集め食べる |

シュモクザメ | オナガザメ |

| ホオジロザメ | ||

| ジンベイザメ | ||

| オナガザメ | ||

| 下層雲のひとつ 記号は「St」 別名は「霧雲」 俳句雑誌の名前 |

層雲 | 層雲 |

| 巻雲 | ||

| 層積雲 | ||

| 積乱雲 | ||

| 電気量の単位に名を残すクーロン 放射能の単位に名を残すベクレル 圧力の単位に名を残すパスカル 電流の単位に名を残すアンペール |

フランス人 | フランス人 |

| ベルギー人 | ||

| イタリア人 | ||

| イギリス人 | ||

| 比較的、女性に多い病気 フランスの医師にちなむ 内耳の血行障害などが原因 難聴を伴うめまいが繰り返す |

クローン病 | メニエール病 |

| ファブリー病 | ||

| ベーチェット病 | ||

| メニエール病 | ||

| アルゴ座を分割して成立 学名は「Carina」 エータ・カリーナ星雲がある α星はカノープス |

らしんばん座 | りゅうこつ座 |

| とも座 | ||

| ほ座 | ||

| りゅうこつ座 | ||

| インドではアガスティア 中国では南極老人星 全天でシリウスに次ぎ明るい りゅうこつ座のアルファ星 |

ベテルギウス | カノープス |

| カノープス | ||

| フォーマルハウト | ||

| アケルナル | ||

| よく見かける雑草 カエルッパ 車前草 葉脈が目立つ大きな葉 |

ツユクサ | オオバコ |

| ハコベ | ||

| ナズナ | ||

| オオバコ | ||

| サケ科の淡水魚 北アメリカ原産の外来種 1877年にカリフォルニアから移入 繁殖期のオスの体の色から命名 |

ニジマス | ニジマス |

| テラピア | ||

| カムルチー | ||

| ペヘレイ | ||

| 五類感染症に指定 「三種混合ワクチン」の対象 ボルデが病原体を発見 痙攣や咳発作が特徴 |

風疹 | 百日咳 |

| 百日咳 | ||

| 流行性耳下腺炎 | ||

| 結膜 | ||

| 4 6 8 9 |

不足数 | 合成数 |

| 完全数 | ||

| 合成数 | ||

| 過剰数 | ||

| 6 28 496 8128 |

不足数 | 完全数 |

| 完全数 | ||

| 合成数 | ||

| 過剰数 | ||

| 約5億4400万~5億年前 三葉虫などの無脊椎動物が繁栄 生物種が爆発的に増加 古生代の最初の紀 |

ペルム紀 | カンブリア紀 |

| カンブリア紀 | ||

| 石炭紀 | ||

| オルドビス紀 | ||

| 約1億9500万年~1億3500万年前 命名者はブロンニャール 大形の恐竜や始祖鳥が出現 名前はヨーロッパの山脈にちなむ |

オルドビス紀 | ジュラ紀 |

| ペルム紀 | ||

| シルル紀 | ||

| ジュラ紀 | ||

| 竜盤目 竜脚形亜目 「腕のトカゲ」という意味 巨大で首の長い恐竜 |

ステゴサウルス | ブラキオサウルス |

| ティラノサウルス | ||

| ブラキオサウルス | ||

| トリケラトプス | ||

| ガラスなど透明な容器 観葉植物の栽培 ヘビの飼育 ヤモリの飼育 |

アクアリウム | テラリウム |

| リノリウム | ||

| サナトリウム | ||

| テラリウム | ||

| 結晶解析学でも有名 ひび割れの研究 金平糖の角の研究 随筆家としても活躍 |

中谷宇吉郎 | 寺田寅彦 |

| 松山基範 | ||

| 和達清夫 | ||

| 寺田寅彦 | ||

| アークトゥルス スピカ 北斗七星のひしゃくの柄 春の夜空に輝く |

秋の大曲線 | 春の大曲線 |

| 夏の大三角 | ||

| 冬の大三角 | ||

| 春の大曲線 | ||

| ○○ノシタ ○○ハギ ○○ヤナギ ○○ノメソウ |

イヌ | ネコ |

| ネコ | ||

| ウシ | ||

| ウマ | ||

| ○○ムギ ○○タデ ○○マキ ○○ワラビ |

イヌ | イヌ |

| ネコ | ||

| ウシ | ||

| ウマ | ||

| 帰化生物のひとつ プラタナスやクワなどを好む 北米大陸原産 ヒトリガ科の蛾 |

アメリカザリガニ | アメリカシロヒトリ |

| バナナセセリ | ||

| アメリカシロヒトリ | ||

| セイタカアワダチソウ | ||

| イネ科の一年草 日本には縄文時代に伝来 小鳥の餌などに用いられる 漢字では「稗」 |

ヒエ | ヒエ |

| トウモロコシ | ||

| キビ | ||

| エンバク | ||

| ブラックマンバ ヒバカリ ヒャッポダ ヤマカガシ |

トカゲ | ヘビ |

| イモリ | ||

| カエル | ||

| ヘビ | ||

| 空港で問題となる 海で起こると「白い嵐」 積乱雲から発生 日本語では「下降噴流」 |

ハリケーン | ダウンバースト |

| ホワイトアウト | ||

| ウインドシア | ||

| ダウンバースト | ||

| 航空機の墜落の原因にも 主に暴風と共に発生 光の乱反射も原因の一つ 雪や雲で視界が真っ白に |

ハリケーン | ホワイトアウト |

| ホワイトアウト | ||

| ウインドシア | ||

| ダウンバースト | ||

| シンプレクティック○○○ サブリーマン○○○ リーマン○○○ ユークリッド○○○ |

幾何学 | 幾何学 |

| 統計学 | ||

| 代数学 | ||

| 解析学 | ||

| 別名「グローリー」 日本語では「御来迎」 ドイツの山の名前 観測者の影の周りに光輪が見える |

プルキニエ現象 | ブロッケン現象 |

| ブロッケン現象 | ||

| スロッシング現象 | ||

| ブラウン運動 | ||

| イギリスの物理学者 本名は「ウィリアム・トムソン」 大西洋海底電線の敷設 絶対温度の提唱 |

ケルビン | ケルビン |

| ジュール | ||

| ファーレンハイト | ||

| レオミュール | ||

| 息子のジャンも物理学者 フランスの物理学者 1903年にノーベル物理学賞を受賞 放射能のSI単位にその名を残す |

ベクレル | ベクレル |

| ド・ブロイ | ||

| ヘヴィサイド | ||

| ウィルソン | ||

| 命名者はマルセラン・ベルテロ 発見者はエドモンド・デービー かつてはランプに使用 カーバイドに水を加えると発生 |

プロピレン | アセチレン |

| パラフィン | ||

| エチレン | ||

| アセチレン | ||

| 別名「ネズミトリ」 別名「サトメグリ」 山口県岩国市のシロヘビ 日本最大のヘビ |

マムシ | アオダイショウ |

| アオダイショウ | ||

| シマヘビ | ||

| ハブ | ||

| 金魚は104 ネコは38 イヌは78 ヒトは46 |

染色体の数 | 染色体の数 |

| 血液型の数 | ||

| 成体の骨の数 | ||

| 必須アミノ酸の数 | ||

| エカテルル 原子番号「84」 キュリー夫妻が発見 ポーランドにちなんで命名 |

ゲルマニウム | ポロニウム |

| ポロニウム | ||

| ユウロピウム | ||

| フランシウム | ||

| リニア ブラッドフィールド マックホルツ ヘール・ボップ |

衛星 | 彗星 |

| 彗星 | ||

| 恒星 | ||

| 惑星 | ||

| ノジ ヒメ アリアケ サンシキ |

ナデシコ | スミレ |

| アヤメ | ||

| ユリ | ||

| スミレ |

| 春雨前線 秋雨前線 梅雨前線 ほとんど動かない |

D

| 次の花は、いずれも何科の植物? |

B

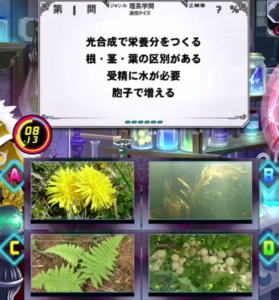

| 光合成で栄養分をつくる 根・茎・葉の区別がある 受精に水が必要 胞子で増える |

C

| 問題文不明 |

B

| 自然数の集合 力の単位 中性子 窒素の元素記号 |

C

| 次の画像から連想される季節は? |

C

| イギリスの物理学者 グリニッジ天文台の建設に尽力 「細胞」の名付け親 弾性の法則を発見 |

C

コメント

ヒント③が以下となっているものがありますが、

別名は「迷走香」

迷迭香かと思います。

ご指摘ありがとうございます。

こちら誤字ですので修正しました。

生きている化石

から始まる3問について、生物の分類群は「網」でなく「綱」と思います、ご確認ください

ご連絡ありがとうございます。

こちら修正しました。

網膜などとは違う漢字だったことに今更知りました。