| イタリアの物理学者 マンハッタン計画にも参加 1938年にノーベル物理学賞を受賞 原子番号100の元素に名を残す |

エットーレ・マヨラナ | エンリコ・フェルミ |

| カルロ・ルビア | ||

| エミリオ・セグレ | ||

| エンリコ・フェルミ | ||

| 1951年にノーベル化学賞を受賞 マンハッタン計画に参加 アクチノイドを多数発見 原子番号106の元素 |

セーレンセン | シーボーグ |

| ラザフォード | ||

| シーボーグ | ||

| ハイゼンベルク | ||

| イタリアの物理学者 マンハッタン計画にも参加 1959年にノーベル物理学賞を受賞 テクネチウムの発見者 |

エットーレ・マヨラナ | エミリオ・セグレ |

| カルロ・ルビア | ||

| エミリオ・セグレ | ||

| エンリコ・フェルミ | ||

| 酸性を示す エステルをつくる 酢酸 -COOH |

カルボキシル基 | カルボキシル基 |

| カルボニル基 | ||

| ヒドロキシル基 | ||

| アミノ基 | ||

| 有機化合物の基 化学式 >C=O ケトン アルデヒド |

カルボキシル基 | カルボニル基 |

| カルボニル基 | ||

| ヒドロキシル基 | ||

| アミノ基 | ||

| ピクリン酸 サリチル酸 グリセリン フェノール |

カルボキシル基 | ヒドロキシル基 |

| ヒドロキシル基 | ||

| アミノ基 | ||

| メチル基 | ||

| アラニン グリシン サリチル酸 酢酸 |

カルボキシル基 | カルボキシル基 |

| ヒドロキシル基 | ||

| アミノ基 | ||

| メチル基 | ||

| アラニン キシレン トリニトロトルエン トルエン |

カルボキシル基 | メチル基 |

| ヒドロキシル基 | ||

| アミノ基 | ||

| メチル基 | ||

| ピクリン酸 TNT テトリル ニトロベンゼン |

カルボキシル基 | ニトロ基 |

| ニトロ基 | ||

| アミノ基 | ||

| メチル基 | ||

| すべて常温で気体 科学的にきわめて不活性 空気中にも僅かに含まれる 周期表の第18族に属する |

遷移元素 | 希ガス元素 |

| 典型元素 | ||

| 希ガス元素 | ||

| アルカリ金属元素 | ||

| すべての非金属元素が属する 一部の金属元素が属する 各族できまった電子配置の型 周期表の1,2,12~18族 |

遷移元素 | 典型元素 |

| 典型元素 | ||

| 希ガス元素 | ||

| アルカリ金属元素 | ||

| イッテルビウム ネオジム ルテチウム プロメチウム |

アルカリ土類金属元素 | ランタノイド |

| 希ガス元素 | ||

| ランタノイド | ||

| 希土類元素 | ||

| ウラン キュリウム プルトニウム ローレンシウム |

アルカリ金属元素 | アクチノイド |

| 希土類元素 | ||

| ハロゲン元素 | ||

| アクチノイド | ||

| すべて非金属元素 一価の陰イオンになりやすい 金属と典型的な塩を作る 周期表の第17族に属する |

希ガス元素 | ハロゲン元素 |

| 希土類元素 | ||

| ハロゲン元素 | ||

| ランタノイド | ||

| スカンジウム イッテルビウム プロメチウム イットリウム |

アクチノイド | 希土類元素 |

| アルカリ金属元素 | ||

| アルカリ土類金属元素 | ||

| 希土類元素 | ||

| 単体では軟らかい銀白色の金属 いずれも炎色反応を示す 電気陽性が強い 水素以外の周期表1族の元素 |

遷移元素 | アルカリ金属元素 |

| ハロゲン元素 | ||

| 典型元素 | ||

| アルカリ金属元素 | ||

| クロム族元素 発見者はシェーレ スウェーデン語で「重い石」 原子番号「74」、元素記号「W」 |

ストロンチウム | タングステン |

| テクネチウム | ||

| タングステン | ||

| プロメチウム | ||

| ドイツの科学者 ゲッチンベン大学教授 ベリリウムの単体を分離 尿素の人工合成に成功 |

リービッヒ | ウェーラー |

| ウェーラー | ||

| ハーバー | ||

| ブンゼン | ||

| ドイツの化学者 カルボン酸の電気化学的酸化 酢酸の合成に成功 サリチル酸の構造を解明 |

リービッヒ | コルベ |

| ウェーラー | ||

| コルベ | ||

| ブフナー | ||

| ドイツの化学者 1907年にノーベル化学賞を受賞 第一次世界大戦で戦死 酵母から酵素を抽出 |

リービッヒ | ブフナー |

| ウェーラー | ||

| コルベ | ||

| ブフナー | ||

| ドイツの数学者 ゼータ関数 偏微分方程式論 相対性理論の基礎となる幾何学 |

ガウス | リーマン |

| ガロア | ||

| ポアンカレ | ||

| リーマン | ||

| ランタノイド 大きな常磁性を示す 発見者はボアボードラン 原子番号「66」、元素記号「Dy」 |

ジスプロシウム | ジスプロシウム |

| プロメチウム | ||

| テクネチウム | ||

| プラセオジム | ||

| 詩人としても活躍 大正・昭和の野鳥研究家 鳥獣保護法の制定に貢献 日本野鳥の会の創始者 |

名和靖 | 中西悟堂 |

| 松村松年 | ||

| 山階芳麿 | ||

| 中西悟堂 | ||

| 昭和天皇の従兄弟 ジャン・デラクール賞を受賞 鳥類研究所を創設 ヤンバルクイナを発見 |

名和靖 | 山階芳麿 |

| 松村松年 | ||

| 山階芳麿 | ||

| 中西悟堂 | ||

| 数学賞のひとつ 1966年にスタート イギリスの数学者の名前 情報工学のノーベル賞 |

アーベル賞 | チューリング賞 |

| フィールズ賞 | ||

| チューリング賞 | ||

| ウルフ賞 | ||

| 1902年創設の数学の賞 第1回はポアンカレが受賞 2000年に90年ぶりに復活 ハンガリーの数学者に由来 |

ボーヤイ賞 | ボーヤイ賞 |

| コール賞 | ||

| アーベル賞 | ||

| ガウス賞 | ||

| 2003年創設の数学の賞 賞金は1億円 第1回受賞者はセール ノルウェーの数学者に由来 |

ボーヤイ賞 | アーベル賞 |

| コール賞 | ||

| アーベル賞 | ||

| ガウス賞 | ||

| 2006年創設の数学の賞 メダルの裏面には小惑星セレス 第1回受賞者は伊藤清 ドイツの数学者に由来 |

ボーヤイ賞 | ガウス賞 |

| コール賞 | ||

| アーベル賞 | ||

| ガウス賞 | ||

| イギリスの科学者 弾性体力学の縦弾性係数 ロゼッタ・ストーンを解読 光の波動説 |

ロバート・フック | トーマス・ヤング |

| トーマス・ヤング | ||

| ジョン・ドルトン | ||

| アイザック・ニュートン | ||

| 無数に存在する 完全数の倍数はすべてこれになる 最小は「12」 自身を除く約数の総和>元の数 |

不足数 | 過剰数 |

| 完全数 | ||

| 素数 | ||

| 過剰数 | ||

| 無数に存在する 完全数の約数はすべてこれになる 最小は「1」 自身除く約数の計<元の数の2倍 |

不足数 | 不足数 |

| 完全数 | ||

| 素数 | ||

| 過剰数 | ||

| 4 2 3 1 |

不足数 | 不足数 |

| 完全数 | ||

| 素数 | ||

| 過剰数 | ||

| 三角関数の値 タンジェント45度 サイン90度 コサイン0度 |

-1 | 1 |

| ルート3 | ||

| 1 | ||

| 1/2 | ||

| フランスの物理学者 「ねじり秤」の発明 2つの電荷間に働く力の法則 1Aの電流が1秒間に運ぶ電気量 |

ジョセフソン | クーロン |

| クーロン | ||

| ペラン | ||

| アモントン | ||

| コンパスと定規での作図が可能 対角線は20本 内角の和は1080度 一つの外角は45度 |

正八角形 | 正八角形 |

| 正十角形 | ||

| 正四十角形 | ||

| 正二十角形 | ||

| コンパスと定規での作図が可能 対角線は35本 内角の和は1440度 一つの外角は36度 |

正二十四角形 | 正十角形 |

| 正十角形 | ||

| 正四十角形 | ||

| 正二十角形 | ||

| 旧ソ連の科学者 平和運動にも活躍 コアセルベート 生命の起源 |

ルイセンコ | オパーリン |

| オパーリン | ||

| チェレンコフ | ||

| イワノフ | ||

| 『塵却記』に登場する単位 サンスクリット語に由来 「数え切れぬ大きい数」の意味 一般に10の56乗を指す |

那由他 | 阿僧祇 |

| 阿僧祇 | ||

| 無量大数 | ||

| 恒河沙 | ||

| アネモメーターの種類 イギリスの海軍提督 0から12までの13種類 日本の化学者気象庁が採用 |

ピトー管 | ピューフォート風速計 |

| ピューフォート風速計 | ||

| ロビンソン風速計 | ||

| クント管 | ||

| アネモメーターの種類 風杯型 4つのお椀 アイルランドの物理学者 |

ピトー管 | ロビンソン風速計 |

| ピューフォート風速計 | ||

| ロビンソン風速計 | ||

| クント管 | ||

| 1907年にノーベル物理学賞を受賞 アメリカの物理学者 光速度に関する研究で有名 エドワード・モーリーとの実験 |

マイケルソン | マイケルソン |

| ラザフォード | ||

| ウィルソン | ||

| ラングミュア | ||

| 1932年にノーベル化学賞を受賞 アメリカの物理学者 史上初の人工降雨実験を実施 「プラズマ」の命名者 |

マイケルソン | ラングミュア |

| ラザフォード | ||

| ウィルソン | ||

| ラングミュア | ||

| ボルツマン シュレーディンガー ドップラー マッハ |

オーストリア | オーストリア |

| アメリカ | ||

| イギリス | ||

| スイス | ||

| 子嚢菌門に属する トウモロコシの表面などに生える 遺伝学の実験材料になる 分生子の色から命名される |

ミズカビ | アカパンカビ |

| アオカビ | ||

| コウジカビ | ||

| アカパンカビ | ||

| 古代ギリシアの数学者 天文学・数学などで活躍 素数の判定法に名を残す 地球の大きさを割り出す |

ピタゴラス | エラトステネス |

| エラトステネス | ||

| ユークリッド | ||

| ディオファントス | ||

| 銅と金の合金 別名「紫金」「烏金」 発色処理を施すと青紫色に 象嵌細工などに用いられる |

青銅 | 赤銅 |

| 赤銅 | ||

| 白銅 | ||

| 真鍮 | ||

| 長さの単位 X線の波長の計測に用いられた 約100.2フェムトメートルを1 スウェーデンの物理学者に由来 |

トル | シーグバーン |

| パスカル | ||

| オングストローム | ||

| シーグバーン | ||

| ph指示薬のひとつ カドミウムや金の検出剤 酸性なら無色 アルカリ性なら濃い桃色 |

メチルオレンジ | フェノールフタレイン |

| フェノールフタレイン | ||

| BTB溶液 | ||

| メチルレッド | ||

| ドイツの化学者 セリウムを発見 ジルコニウムを発見 ウランを発見 |

ベルセリウス | クラプロート |

| セグレ | ||

| クラプロート | ||

| クルックス | ||

| ハンガリーの化学者 ノーベル生理学医学賞を受賞 筋肉の研究 ビタミンCを発見 |

セントジェルジ | セントジェルジ |

| フンク | ||

| ホプキンス | ||

| エイクマン | ||

| フランス人の医師が発明 ヨウ素とヨウ化カリウムの水溶液 殺菌・消毒作用をもつ赤褐色の液 咽頭炎の治療に用いる |

ベネディクト液 | ルゴール液 |

| クノープ液 | ||

| フェーリング液 | ||

| ルゴール液 | ||

| ドイツの化学者が考案 A液とB液を混合して使用 糖やアルデヒドの検出に用いる 糖が還元されると赤褐色の沈殿 |

ベネディクト液 | フェーリング液 |

| クノープ液 | ||

| ルゴール液 | ||

| フェーリング液 | ||

| イギリスの医学者が考案 最初の生理的塩類溶液 体液と同様のイオン組成、浸透圧 救急時、血液のかわりに注射する |

ベネディクト液 | リンゲル液 |

| クノープ液 | ||

| リンゲル液 | ||

| フェーリング液 | ||

| アメリカの医学者が発明 糖尿病の診断用のため考案された 青色をしたアルカリ性の液体 還元性の糖に用いられる指示薬 |

ベネディクト液 | ベネディクト液 |

| クノープ液 | ||

| ルゴール液 | ||

| リンゲル液 | ||

| 防腐剤や化粧品に使用 無色で針状の結晶 トルエンを酸化して精製 最も簡単な芳香族カルボン酸 |

安息香酸 | 安息香酸 |

| 林檎酸 | ||

| 琥珀酸 | ||

| 桂皮酸 | ||

| カルボン酸の一種 無色の結晶 クエン酸回路を構成 貝類のうま味成分 |

安息香酸 | 琥珀酸 |

| 林檎酸 | ||

| 琥珀酸 | ||

| 桂皮酸 | ||

| カルボン酸の一種 TCA回路の中間生成物 心地良い香りを持つ 果実に多く含まれる |

安息香酸 | 林檎酸 |

| 林檎酸 | ||

| 琥珀酸 | ||

| 桂皮酸 | ||

| フルーツ酸の一つ タマネギに含まれる サトウキビに含まれる ケミカルピーリング |

酒石酸 | グリコール酸 |

| クエン酸 | ||

| グリコール酸 | ||

| リンゴ酸 | ||

| 妻は日本人の荒井花子 君によりて日本医学の花ひらく 草津温泉を紹介 グリセリンカリ液の別名 |

ベルツ | ベルツ |

| ファン・ドールン | ||

| ヴェルニー | ||

| ホフマン | ||

| 1913年にノーベル物理学賞を受賞 オランダの物理学者 ヘリウムの液化に成功 超電導現象を初めて発見 |

ヘヴィサイド | カメリング・オンネス |

| レイリー卿 | ||

| カメリング・オンネス | ||

| マイケルソン | ||

| イギリスの物理学者 1904年にノーベル物理学賞を受賞 空が青く見える現象 アルゴンを発見 |

ロバート・ミリカン | レイリー卿 |

| カメリング・オンネス | ||

| フィリップ・レーナルト | ||

| レイリー卿 | ||

| イギリスの化学者 1904年にノーベル化学賞受賞 希ガス族の存在を示唆 アルゴンを発見 |

トムソン | ラムゼー |

| ベクレル | ||

| ハーバー | ||

| ラムゼー | ||

| イギリスの化学者 1921年にノーベル化学賞を受賞 アイソトープの命名者 アルファ崩壊・ベータ崩壊を発見 |

ユーリー | ソディ |

| サンガー | ||

| ソルベー | ||

| ソディ | ||

| イタリアの数学者 アインシュタインと交友があった テンソルをリーマン空間に応用 エディントンのイプシロン |

フィボナッチ | レビチビタ |

| フェラーリ | ||

| タルタリア | ||

| レビチビタ | ||

| イタリアの数学者 本名は「ニコロ・フォンタナ」 弾道の理論を研究 三次方程式の解法を発見 |

フィボナッチ | タルタリア |

| カルダーノ | ||

| タルタリア | ||

| レビチビタ | ||

| 電気化学的二元論 元素記号を考案 セレンを発見 スウェーデンの化学者 |

メンデレーエフ | ベルセリウス |

| カニッツァーロ | ||

| ベルセリウス | ||

| モーズリー | ||

| イギリスの科学者 原子番号の概念を発見 ガリポリの戦いで戦死 固有X線に関する法則 |

メンデレーエフ | モーズリー |

| カニッツァーロ | ||

| ベルセリウス | ||

| モーズリー | ||

| 幾何○○○ 光学○○○ 構造○○○ 分子式は同じだが性質が違う |

同位体 | 異性体 |

| 同族体 | ||

| 同素体 | ||

| 異性体 | ||

| デンマーク出身の物理学者 アンデルセンを援助 アルミニウムの分離 磁界の強さの単位 |

シュレーディンガー | エルステッド |

| プランク | ||

| セーレンセン | ||

| エルステッド | ||

| ドイツの物理学者 熱力学ポテンシャルの導入 ニュートンの運動方程式を修正 量子力学の定数に名を残す |

シュレーディンガー | プランク |

| プランク | ||

| セーレンセン | ||

| エルステッド | ||

| 1932年にノーベル物理学賞を受賞 ドイツの物理学者 マトリックス力学を提唱 不確定性理論を提唱 |

ボーア | ハイゼンベルク |

| ド・ブロイ | ||

| フェルミ | ||

| ハイゼンベルク | ||

| 1929年にノーベル物理学賞を受賞 フランスの物理学者 名門貴族の出身 物質波を提唱 |

ボーア | ド・ブロイ |

| ド・ブロイ | ||

| フェルミ | ||

| ハイゼンベルク | ||

| 青緑 熱容量 電気量の単位 摂氏温度の単位 |

A | C |

| C | ||

| B | ||

| D | ||

| ウルフ賞数学部門を受賞 消滅定理 代数幾何・複素多様体論 日本人初のフィールズ賞 |

小平邦彦 | 小平邦彦 |

| 森重文 | ||

| 広中平祐 | ||

| 伊藤清 | ||

| 1996年山口大学の学長に就任 昭和生まれで初の文化勲章 妻の和歌子は元環境庁長官 日本人2人目のフィールズ賞 |

小平邦彦 | 広中平祐 |

| 森重文 | ||

| 広中平祐 | ||

| 伊藤清 | ||

| コール賞代数部門を受賞 2015~18年に国際数学連合の総裁 3次元の代数多様体の極小モデル 日本人3人目のフィールズ賞 |

小平邦彦 | 森重文 |

| 森重文 | ||

| 広中平祐 | ||

| 伊藤清 | ||

| スコットランドの物理学者 1927年ノーベル物理学賞受賞 放射線の飛跡 霧箱を発明 |

アーヴィング・ラングミュア | チャールズ・ウィルソン |

| アーネスト・ラザフォード | ||

| チャールズ・ウィルソン | ||

| ハロルド・ユーリー | ||

| アンチモン ビスマス ヒ素 リン |

窒素族元素 | 窒素族元素 |

| 酸素族元素 | ||

| 炭素族元素 | ||

| ホウ素族元素 | ||

| タリウム インジウム ガリウム アルミニウム |

窒素族元素 | ホウ素族元素 |

| 酸素族元素 | ||

| 炭素族元素 | ||

| ホウ素族元素 | ||

| ポロニウム テルル リバモリウム セレン |

白金族元素 | 酸素族元素 |

| 酸素族元素 | ||

| 炭素族元素 | ||

| ホウ素族元素 | ||

| ゲルマニウム スズ 鉛 ケイ素 |

白金族元素 | 炭素族元素 |

| 酸素族元素 | ||

| 炭素族元素 | ||

| ホウ素族元素 | ||

| パラジウム イリジウム ルテニウム オスミウム |

白金族元素 | 白金族元素 |

| 酸素族元素 | ||

| 炭素族元素 | ||

| ホウ素族元素 | ||

| 最小の完全トーティエント数 4番目のフィボナッチ数 2番目の三角数 2番目の素数 |

6 | 3 |

| 2 | ||

| 4 | ||

| 3 | ||

| 3番目のペル数 4番目のベル数 5番目のフィボナッチ数 3番目の素数 |

7 | 5 |

| 9 | ||

| 5 | ||

| 3 | ||

| 2番目の高度合成数 最小の半素数 2番目の平方数 2番目の偶数 |

2 | 4 |

| 4 | ||

| 6 | ||

| 8 | ||

| 2番目の調和数 2番目の矩形数 2番目の半素数 最小の完全数 |

4 | 6 |

| 8 | ||

| 12 | ||

| 6 | ||

| 4番目のリュカ数 2番目のメルセンヌ素数 2番目の安全素数 4番目の素数 |

6 | 7 |

| 7 | ||

| 11 | ||

| 5 | ||

| M殻に入る電子の最大数 リュカ数 水の分子量 アルゴンの原子番号 |

8 | 18 |

| 50 | ||

| 32 | ||

| 18 | ||

| 希土類元素 銀白色の金属 希土類元素では存在量が最小 原子番号「69」、元素記号「Tm」 |

セシウム | ツリウム |

| タリウム | ||

| ツリウム | ||

| バリウム | ||

| 白色の金属 ホウ素族元素 殺虫剤や殺鼠剤に用いる 原子番号「81」、元素記号「Ti」 |

セシウム | タリウム |

| タリウム | ||

| ツリウム | ||

| バリウム | ||

| エルミート○○ ヒルベルト○○ フルビッツ○○ アダマール○○ |

行列 | 行列 |

| 順列 | ||

| 数列 | ||

| 平面 | ||

| 無次元量 一般に「CV」で表記 標準偏差を平均値で割った値 データのばらつきを相対的に評価 |

変動係数 | 変動係数 |

| 回帰係数 | ||

| 相関係数 | ||

| 決定係数 | ||

| ピアソン、スピアマン 一般に「r」で表記 -1から1の範囲の値を取る 2つの変数間の関連性を評価 |

変動係数 | 相関係数 |

| 回帰係数 | ||

| 相関係数 | ||

| 決定係数 | ||

| 寄与率とも呼ばれる 一般に0から1の範囲の値を取る 一般に相関係数の二乗と等しい 回帰式の当てはまりの良さを評価 |

変動係数 | 決定係数 |

| 回帰係数 | ||

| 相関係数 | ||

| 決定係数 | ||

| フェノールの防腐作用を発見 心霊現象の研究も行う タリウムを発見 真空放電管に名を残す |

ウィリアム・クルックス | ウィリアム・クルックス |

| ウィリアム・パーキン | ||

| ウイリアム・ウォラストン | ||

| ウィリアム・アブニー | ||

| 1810年に設立 医学系の研究機関 スウェーデンのストックホルム ノーベル生理学医学賞を選考 |

ローレンス・リバモア研究所 | カロリンスカ研究所 |

| カロリンスカ研究所 | ||

| ロスアラモス研究所 | ||

| パロアルト研究所 | ||

| 1943年に設立 初代所長はオッペンハイマー アメリカのニューメキシコ州 マンハッタン計画 |

ローレンス・リバモア研究所 | ロスアラモス研究所 |

| カロリンスカ研究所 | ||

| ロスアラモス研究所 | ||

| パロアルト研究所 | ||

| 1948年に設立 旧カイザー・ヴィルヘルム協会 様々な分野の学術研究機関 ドイツの物理学者に由来 |

マックス・プランク研究所 | マックス・プランク研究所 |

| カロリンスカ研究所 | ||

| ソーク研究所 | ||

| パロアルト研究所 | ||

| 蒸気機関の発明者の1人 鉱山から排水する装置を改良 蒸気機関を商売として成功させた 大気圧機関 |

トーマス・セイヴァリ | トーマス・ニューコメン |

| ジェームズ・ワット | ||

| トーマス・ニューコメン | ||

| ドニ・パパン | ||

| 蒸気機関の発明者の1人 ホイヘンスの助手 フランスからイギリスに亡命 圧力鍋を発明 |

トーマス・セイヴァリ | ドニ・パパン |

| ジェームズ・ワット | ||

| トーマス・ニューコメン | ||

| ドニ・パパン | ||

| 窒素族元素 輝安鉱 活字合金に用いられた 原子番号「51」、元素記号「Sb」 |

モリブデン | アンチモン |

| アンチモン | ||

| ルビジウム | ||

| カドミウム | ||

| ドイツ出身の科学者 終戦直前にアメリカに亡命 NASAの宇宙開発計画を牽引 V2ロケット |

クルト・タンク | ヴェルナー・フォン・ブラウン |

| アレキサンダー・リビッシュ | ||

| ヴェルナー・フォン・ブラウン | ||

| ハンス・フォン・オハイン | ||

| アメリカの物理学者が発見 クライン・仁科の式 光の粒子性の直接的な証拠 散乱されたX線の波長 |

ゼーベック効果 | コンプトン効果 |

| コンプトン効果 | ||

| シュタルク効果 | ||

| ラマン効果 | ||

| 定義域は0以上の整数 分数は期待値に依存する ベルヌーイ分布を一般化したもの コインを投げて表が出る確率 |

二項分布 | 二項分布 |

| 一様分布 | ||

| t分布 | ||

| 正規分布 | ||

| 定義域は0以上の整数 平均と分散が等しい 平均が大きいと正規分布に近づく 稀な事象の発生数をモデリング |

カイ二乗分布 | ポアソン分布 |

| 一様分布 | ||

| ポアソン分布 | ||

| 正規分布 | ||

| 2014年にノーベル物理学賞を受賞 徳島大学工学部を卒業 青色発光ダイオードを発明 日亜化学工業の元社員 |

梶田隆章 | 中村修二 |

| 中村修二 | ||

| 赤崎勇 | ||

| 南部陽一郎 | ||

| 浜松科学館の名誉館長 名古屋大学工学部を卒業 2014年にノーベル物理学賞を受賞 青色発光ダイオードを発明 |

中村修二 | 天野浩 |

| 小林誠 | ||

| 天野浩 | ||

| 梶田隆章 | ||

| 名古屋大学理学部を卒業 元首相の海部俊樹はいとこ 2008年にノーベル物理学賞を受賞 CP対称性の破れの起源の発見 |

中村修二 | 小林誠 |

| 小林誠 | ||

| 天野浩 | ||

| 梶田隆章 | ||

| アメリカの天文学者 NASAの惑星探査の指導者 『エデンの恐竜』『コスモス』 「核の冬」という言葉を考案 |

フランク・ドレイク | カール・セーガン |

| カール・セーガン | ||

| ジョージ・ガモフ | ||

| ジェラード・K・オニール | ||

| アメリカの理論物理学者 「α-β-γ理論」の提唱者の一人 不思議の国のトムキンス ビッグバン理論を提唱 |

スブラマニアン・チャンドラセカール | ジョージ・ガモフ |

| エドウィン・ハッブル | ||

| ジョージ・ガモフ | ||

| ジェラード・K・オニール | ||

| ミンコフスキーの○○○ ヘルダーの○○○ コーシー・シュワルツの○○○ 三角○○○ |

合同式 | 不等式 |

| 恒等式 | ||

| 不等式 | ||

| 方程式 | ||

| 名古屋市科学館の名誉館長 名古屋大学理学部を卒業 2008年にノーベル物理学賞を受賞 CP対称性の破れの起源の発見 |

小林誠 | 益川敏英 |

| 益川敏英 | ||

| 天野浩 | ||

| 赤崎勇 | ||

| マメ科の一年草 シチリア島の原産 別名「ジャコウエンドウ」 強い毒をもっている |

クローバー | スイートピー |

| アルファルファ | ||

| デイゴ | ||

| スイートピー | ||

| 1908年のノーベル生理学・医学賞 ドイツの細菌学者 「化学療法」の命名者 サルバルサンを発見 |

ロベルト・コッホ | パウル・エールリヒ |

| パウル・エールリヒ | ||

| トーマス・モーガン | ||

| エミール・ベーリング | ||

| 南アフリカ原産 アヤメ科の球根植物 ラテン語で「剣」 別名「オランダあやめ」 |

グラジオラス | グラジオラス |

| フリージア | ||

| ヒヤシンス | ||

| ライラック | ||

| 南アフリカ原産 アヤメ科の球根植物 ドイツ人のC・エフロンが発見 和名は「浅黄水仙」 |

グラジオラス | フリージア |

| フリージア | ||

| ヒヤシンス | ||

| ライラック | ||

| 「春の七草」の一つ キク科の多年草 かつて草餅の材料 別名は「母子草」 |

ホトケノザ | ゴギョウ |

| スズシロ | ||

| ゴギョウ | ||

| セリ | ||

| イネ科の一年草 緑肥としても利用 別名「マカラスムギ」 オートミールの原料 |

ヒエ | エンバク |

| トウモロコシ | ||

| キビ | ||

| エンバク | ||

| 外科手術でおなじみの器具 スウェーデン、アドマンなど 綿密な作業を行う時に用いる いわゆる「ピンセット」のこと |

鉗子 | 鑷子 |

| メス | ||

| 剪刀 | ||

| 鑷子 | ||

| 外科手術でおなじみの器具 クーパー、メーヨーなどの種類 切断・剥離操作に使用 大型・洋式のはさみ |

鉗子 | 剪刀 |

| メス | ||

| 剪刀 | ||

| 鑷子 | ||

| 必須アミノ酸のひとつ ほとんどのタンパク質に含まれる 弱い苦味をもつ白色結晶 略号は「Leu」 |

バリン | ロイシン |

| ロイシン | ||

| リジン | ||

| イソロイシン | ||

| 必須アミノ酸のひとつ 強肝剤の注射薬に使用 示性式に硫黄(S)を含む 血液中コレステロール値を下げる |

チロシン | メチオニン |

| ロイシン | ||

| メチオニン | ||

| グリシン | ||

| 最も簡単な構造のアミノ酸 ゼラチンなどに多く含まれる 食品に甘みを加えるため利用 アミノ酸の中で最も小さい |

チロシン | グリシン |

| ロイシン | ||

| メチオニン | ||

| グリシン | ||

| 両生類 トウキョウ ヒダ ハコネ |

カエル | サンショウウオ |

| ヤモリ | ||

| サンショウウオ | ||

| イモリ | ||

| 化学名は「レチノール」 欠乏すると夜盲症の原因に 動物の肝臓や卵黄に多く含まれる カロテンが体内で変化 |

ビタミンK1 | ビタミンA |

| ビタミンA | ||

| ビタミンE | ||

| ビタミンC | ||

| 欠乏すると骨粗鬆症に 血液の凝固作用を促進する 別名は「フィロキノン」 緑色野菜などに多く含まれる |

ビタミンA | ビタミンK1 |

| ビタミンK2 | ||

| ビタミンE | ||

| ビタミンK1 | ||

| 別名は「メナキノン」 血液の凝固作用を促進する 不足すると骨粗鬆症に チーズ、納豆などに多く含まれる |

ビタミンK2 | ビタミンK2 |

| ビタミンK1 | ||

| ビタミンD3 | ||

| ビタミンC | ||

| 鈴木梅太郎はオリザニンと命名 化学名は「チアミン」 欠乏すると脚気や神経炎に 米糠や酵母に多く含まれる |

ビタミンB6 | ビタミンB1 |

| ビタミンB2 | ||

| ビタミンB1 | ||

| ビタミンB3 | ||

| ヒラコテリウム メソヒップス プリオヒップス エクウス |

ゾウ | ウマ |

| ウシ | ||

| サイ | ||

| ウマ | ||

| 生きている化石 ジュラ紀には現在とほぼ同じ形に 40対以上の脚を持つ 鰓脚綱に属する甲殻類 |

カブトガニ | カブトエビ |

| カブトエビ | ||

| オウムガイ | ||

| シーラカンス | ||

| 目の部分 眼内の容積の約2/3を占める 外圧によるショックを吸収 眼球内を満たすゼリー様の物質 |

虹彩 | 硝子体 |

| 硝子体 | ||

| 網膜 | ||

| 毛様体 | ||

| 目の部分 収縮・弛緩する 水晶体の厚さを変える ピントを調節 |

虹彩 | 毛様体 |

| 硝子体 | ||

| 網膜 | ||

| 毛様体 | ||

| 目の部分 膠原線維と弾性繊維に富む 眼球後部の大半を覆う 白目の部位にある膜 |

強膜 | 強膜 |

| 水晶体 | ||

| 網膜 | ||

| 毛様体 | ||

| ハクチョウゲ クチナシ キナ コーヒーノキ |

サボテン科 | アカネ科 |

| アカネ科 | ||

| シソ科 | ||

| クワ科 | ||

| チョロギ サルビア ペパーミント ラベンダー |

サボテン科 | シソ科 |

| アカネ科 | ||

| シソ科 | ||

| ウルシ科 | ||

| ローズウッド アボカド ゲッケイジュ シナモン |

アヤメ科 | クスノキ科 |

| バラ科 | ||

| ツツジ科 | ||

| クスノキ科 | ||

| マルメロ アンズ カリン ラズベリー |

ムクロジ科 | バラ科 |

| バラ科 | ||

| フトモモ科 | ||

| ツツジ科 | ||

| コケモモ イチゴノキ クランベリー ブルーベリー |

アカテツ科 | ツツジ科 |

| ムクロジ科 | ||

| バンレイシ科 | ||

| ツツジ科 | ||

| フランスの博物学者 著書『動物哲学』 無脊椎動物を体系化 用不用説 |

キュビエ | ラマルク |

| ビュフォン | ||

| ラマルク | ||

| ド・フリース | ||

| 農作物の春化処理法の研究 メンデル遺伝学派と対立 獲得形質は遺伝する スターリンらの支持を受ける |

キュビエ | ルイセンコ |

| ルイセンコ | ||

| ラマルク | ||

| ド・フリース | ||

| 野鳥の名前 イイジマ メボソ センダイ |

カワセミ | ムシクイ |

| アジサシ | ||

| ムシクイ | ||

| ビンズイ | ||

| 6-アミノ-9H-プリン プリン塩基 DNAにもRNAにも存在 アデノシン三リン酸の構成要素 |

グアニン | アデニン |

| アデニン | ||

| ウラシル | ||

| シトシン | ||

| オフタルモサウルス ショニサウルス ウタツサウルス イクチオサウルス |

魚竜 | 魚竜 |

| 翼竜 | ||

| 首長竜 | ||

| 恐竜 | ||

| カキツバタ グラジオラス サフラン クロッカス |

フトモモ科 | アヤメ科 |

| セリ科 | ||

| アヤメ科 | ||

| バラ科 | ||

| 生物分布の境界線のひとつ 日本の植物学者にちなむ トドマツ、エゾマツなどの境界 得撫島と択捉島の間 |

八田線 | 宮部線 |

| 宮部線 | ||

| 渡瀬線 | ||

| 蜂須賀線 | ||

| 生物分布の境界線のひとつ 日本の動物学者にちなむ 哺乳類などの分布の違いから提唱 屋久島・種子島と奄美大島との間 |

八田線 | 渡瀬線 |

| 宮部線 | ||

| 渡瀬線 | ||

| 蜂須賀線 | ||

| 生物分布の境界線のひとつ 日本の動物学者にちなむ 両生類、爬虫類等の分布から提唱 宗谷海峡上に引かれる |

八田線 | 八田線 |

| 宮部線 | ||

| 渡瀬線 | ||

| 蜂須賀線 | ||

| 生物分布の境界線のひとつ 日本の鳥類学者にちなむ 命名者は山階芳鷹 沖縄諸島と八重山諸島の間 |

八田線 | 蜂須賀線 |

| 宮部線 | ||

| 渡瀬線 | ||

| 蜂須賀線 | ||

| 生物分布の境界線のひとつ イギリスの博物学者にちなむ ロンボク海峡からミンダナオ島 東洋区とオーストラリア区 |

新ウォーレス線 | ウォーレス線 |

| ブラキストン線 | ||

| ウォーレス線 | ||

| ウェーバー線 | ||

| 花の代表的な品種 ラジアンス ベルサイユ センセーション |

コスモス | コスモス |

| パンジー | ||

| ガーベラ | ||

| バーベナ | ||

| 1933年のノーベル生理学・医学賞 アメリカの遺伝学者 ショウジョウバエ 染色体研究の先駆者 |

ロベルト・コッホ | トーマス・モーガン |

| エミール・ベーリング | ||

| アレクサンダー・フレミング | ||

| トーマス・モーガン | ||

| イソギンチャク ホライモリ アホロートル 日本語では「幼形成熟」 |

ネオテニー | ネオテニー |

| アポトーシス | ||

| ホモゲナイズ | ||

| ネクローシス | ||

| 細胞膨潤の後、細胞膜の破綻 周辺組織に炎症反応が起こる 損傷や熱、毒など外部刺激が要因 「壊死」のこと |

ネオテニー | ネクローシス |

| アポトーシス | ||

| ホモゲナイズ | ||

| ネクローシス | ||

| ギリシャ語で「木の葉が散る」 胎児の手の水かきの消失 オタマジャクシの尻尾 プログラムされた細胞死 |

ネオテニー | アポトーシス |

| アポトーシス | ||

| ホモゲナイズ | ||

| ネクローシス | ||

| ネコ科の猛獣 ヒマラヤの山岳地帯に生息 体にある黒班が特徴 美しい毛皮で有名 |

ユキヒョウ | ユキヒョウ |

| ライオン | ||

| トラ | ||

| ジャガー | ||

| キク科の多年草 メキシコの原産 スウェーデンの植物学者から命名 別名は「テンジクボタン」 |

タンポポ | ダリア |

| ダリア | ||

| マリーゴールド | ||

| シネラリア | ||

| キク科の一年草 メキシコの原産 アフリカンとフレンチ 別名は「孔雀草」 |

シネラリア | マリーゴールド |

| エーデルワイス | ||

| タンポポ | ||

| マリーゴールド | ||

| フトモモ科の常緑高木 モルッカ諸島の原産 別名は「百里香」 つぼみは香辛料クローブに |

フェイジョア | チョウジ |

| チョウジ | ||

| オールスパイス | ||

| グアバ | ||

| ガジュマル パラミツ パンノキ イチジク |

クワ科 | クワ科 |

| マメ科 | ||

| シソ科 | ||

| ウルシ科 | ||

| カンゾウ クズ ハギ スイートピー |

マメ科 | マメ科 |

| シソ科 | ||

| ユリ科 | ||

| ナス科 | ||

| 必須アミノ酸のひとつ 牛乳から発見 セロトニンに変化 睡眠をうながす |

トレオニン | トリプトファン |

| ロイシン | ||

| リジン | ||

| トリプトファン | ||

| ブラジル原産 オシロイバナ科の植物 イカダカズラ フランスの航海者から命名 |

セントポーリア | ブーゲンビリア |

| ハイビスカス | ||

| ポインセチア | ||

| ブーゲンビリア | ||

| 観葉植物 発見したドイツの男爵から命名 イワタバコ科 別名「アフリカスミレ」 |

セントポーリア | セントポーリア |

| ハイビスカス | ||

| ポインセチア | ||

| ブーゲンビリア | ||

| 絶滅危惧種とされる鳥 北海道や東北地方で見られる オスは頭部全体が赤い 大きな木に巣穴を掘る |

コウノトリ | クマゲラ |

| クマゲラ | ||

| アホウドリ | ||

| トキ | ||

| 絶滅した飛べない鳥 別名「恐鳥」 『ドラえもん』で有名に ニュージーランドに生息 |

ノグチゲラ | モア |

| モア | ||

| エミュー | ||

| ドードー | ||

| 絶滅した飛べない鳥 モーリシャス島に生息 『ドラえもん』で有名に ふしぎの国のアリス |

ノグチゲラ | ドードー |

| モア | ||

| エミュー | ||

| ドードー | ||

| ニュージーランド オーストラリア カリフォルニア ガラパゴス |

アシカ | アシカ |

| アザラシ | ||

| カワウソ | ||

| ペンギン | ||

| アビシニアン イングリッシュ レックス スキニーギニアピッグ |

モモンガ | モルモット |

| ヤマネ | ||

| モルモット | ||

| ウサギ | ||

| 蜀魂 杜宇 沓手鳥 霍公鳥 |

スズメ | ホトトギス |

| ウグイス | ||

| ホトトギス | ||

| カッコウ | ||

| 耳小骨のひとつ もっとも外側 鼓膜に接する 物を叩く工具の名前 |

あぶみ骨 | つち骨 |

| つち骨 | ||

| こまく骨 | ||

| きぬた骨 | ||

| 韓国の国鳥 佐賀県の県鳥 別名「カチガラス」 天の川に橋を架けるという伝説 |

カササギ | カササギ |

| セキレイ | ||

| ツグミ | ||

| ヒバリ | ||

| 日本に飛来する野鳥 オスは頭から背にかけて青い 栃木県の県の鳥 日本三鳴鳥のひとつ |

オオルリ | オオルリ |

| レンジャク | ||

| コジュケイ | ||

| セキレイ | ||

| 内陸の水辺で見られる野鳥 盛岡市や喜多方市の「市の鳥」 長い尾を上下に振りながら歩く 日本の固有種に「セグロ」 |

オオルリ | セキレイ |

| レンジャク | ||

| コジュケイ | ||

| セキレイ | ||

| 中国南部原産の野鳥 春に地上に巣を作る 首から胸にオレンジの羽毛 鳴き声は「チョットコイ」 |

オオルリ | コジュケイ |

| レンジャク | ||

| コジュケイ | ||

| セキレイ | ||

| 日本に飛来する野鳥 英名は「ワックスウィング」 つんつんした頭部の毛 「キ」「ヒ」などが有名 |

オオルリ | レンジャク |

| レンジャク | ||

| コジュケイ | ||

| セキレイ | ||

| 塩基性アミノ酸 オルニチン回路の一員として重要 傷口の治癒を促す プロタミンに多く含まれる |

アルギニン | アルギニン |

| システイン | ||

| セリン | ||

| グルタミン | ||

| 自律神経系 第三脳神経 中脳の神経核から走行 毛様体、虹彩などの運動を支配 |

迷走神経 | 動眼神経 |

| 動眼神経 | ||

| 顔面神経 | ||

| 仙髄神経 | ||

| 自律神経系 副交感神経 延髄 だ液腺 |

迷走神経 | 顔面神経 |

| 動眼神経 | ||

| 顔面神経 | ||

| 仙髄神経 | ||

| 自律神経系 第十脳神経 外耳道、嚥下、内蔵などを支配 体内を複雑に走行 |

迷走神経 | 迷走神経 |

| 動眼神経 | ||

| 顔面神経 | ||

| 仙髄神経 | ||

| アインシュタインの通訳を担当 統計的品質管理の草分け 第1次南極越冬隊の隊長 登山家としても有名な化学者 |

今西錦司 | 西堀栄三郎 |

| 高崎譲吉 | ||

| 西堀栄三郎 | ||

| 池田菊苗 | ||

| リンドウ科の野草 三大民間薬の1つに数えられる 日当たりが良い場所を好む お茶は非常に苦いことで有名 |

カンゾウ | センブリ |

| ゲンノショウコ | ||

| センブリ | ||

| オオバコ | ||

| 日陰の湿った場所を好む野草 三大民間薬の1つに数えられる 十字型の白い花 独特の香りは抗カビ・抗菌効果 |

カンゾウ | ドクダミ |

| ゲンノショウコ | ||

| ドクダミ | ||

| オオバコ | ||

| 頭は馬 体はロバ 蹄は牛 角は鹿 |

キリン | シフゾウ |

| シフゾウ | ||

| バク | ||

| ヌエ | ||

| 循環器 赤血球を貯留する 古い赤血球や血小板を破壊する ある種のリンパ球を成熟させる |

脾臓 | 脾臓 |

| 腎臓 | ||

| 心臓 | ||

| 肝臓 | ||

| エボシ ジャクソン パンサー ヘルメット |

カメレオン | カメレオン |

| ヤモリ | ||

| イモリ | ||

| トカゲ | ||

| ナス科の多年草 アルカロイドを含む有毒植物 解熱・鎮痛薬として用いられた 別名は「恋なすび」 |

ベラドンナ | マンドラゴラ |

| マンドラゴラ | ||

| トリカブト | ||

| チョウセンアサガオ | ||

| ナス科の多年草 アルカロイドを含む有毒植物 イタリア語で「美しい淑女」 別名「セイヨウハシリドコロ」 |

ベラドンナ | ベラドンナ |

| マンドラゴラ | ||

| トリカブト | ||

| チョウセンアサガオ | ||

| ナス科の一年草 アルカロイドを含む有毒植物 別名「曼陀羅華」 華岡青洲が麻酔薬に用いる |

ベラドンナ | チョウセンアサガオ |

| マンドラゴラ | ||

| トリカブト | ||

| チョウセンアサガオ | ||

| タイワン ムギワラ シベリア シマ |

リス | ウサギ |

| ヤマネ | ||

| フェレット | ||

| ウサギ | ||

| ツツジ科に属する 北アメリカ原産 赤い球形の実をつける 鶴が好んで食べることから命名 |

ブラックベリー | クランベリー |

| ジューンベリー | ||

| ラズベリー | ||

| クランベリー | ||

| バラ科に属する 果実はジャムなどの原料になる 名前は果実の色に由来 別名は「セイヨウヤブイチゴ」 |

ブラックベリー | ブラックベリー |

| ジューンベリー | ||

| ラズベリー | ||

| クランベリー | ||

| 有袋類の一種 南北アメリカに生息 危険を感じると死んだフリをする 別名「フクロネズミ」 |

オポッサム | オポッサム |

| コアラ | ||

| ウォンバット | ||

| タスマニアデビル | ||

| 有袋類の一種 インドネシア、オセアニアに生息 穴を掘るのが上手 別名は「フクロウサギ」 |

オポッサム | バンディクート |

| コアラ | ||

| ウォンバット | ||

| バンディクート | ||

| 有袋類の一種 インドネシア、オセアニアに生息 主に樹上で生活する 毛皮目的で乱獲される種も |

オポッサム | クスクス |

| クスクス | ||

| ウォンバット | ||

| バンディクート | ||

| フリンジ咲き ビリデ咲き パーロット咲き 別名「鬱金香」 |

チューリップ | チューリップ |

| ポインセチア | ||

| コスモス | ||

| マーガレット | ||

| 絶滅危惧種とされる鳥 本州や北海道の山地に僅かに生息 羽を開くと2メートルにもなる 後頭部に金色の羽毛がある |

アホウドリ | イヌワシ |

| イヌワシ | ||

| タンチョウ | ||

| トキ | ||

| 南米原産のカメ 「皮膚」を意味する名前 首を引っ込められない 岩に落葉が付着したような姿 |

マタマタ | マタマタ |

| ウンキュウ | ||

| スッポン | ||

| タイマイ | ||

| レイヨウの品種 ダマ スペック トムソン |

ガゼル | ガゼル |

| オリックス | ||

| ダイカー | ||

| ニアラ | ||

| アフリカに棲むレイヨウ 名前の由来は「つるはし」 アラビア、シロ、ベイサ 1メートル以上のツノ |

ガゼル | オリックス |

| オリックス | ||

| ダイカー | ||

| ニアラ | ||

| 命名者はキャノン 環境変化に応じて体温を維持 日本語では「恒常性」 ダイエットでよく聞く言葉 |

バイオメトリックス | ホメオスタシス |

| ホメオスタシス | ||

| ホメオパシー | ||

| ストレッサー | ||

| トウゴロウイワシ科の淡水魚 南アメリカの原産の外来種 1966年にアルゼンチンから移入 「魚の王様」という意味 |

ブルーギル | ペヘレイ |

| テラピア | ||

| カムルチー | ||

| ペヘレイ | ||

| アジア東部原産の外来種 タイワンドジョウ科の淡水魚 最初は奈良県に持ち込まれる 「雷魚」とも呼ばれる |

ニジマス | カムルチー |

| テラピア | ||

| カムルチー | ||

| ペヘレイ | ||

| 人気の観葉植物 コンシンネ ゴッドセフィアナ マッサンゲアナ |

アナナス | ドラセナ |

| カラジウム | ||

| ユッカ | ||

| ドラセナ | ||

| アザレア サルウィン グランサム ユキ |

スミレ | ツバキ |

| ツツジ | ||

| ツバキ | ||

| アヤメ | ||

| ドイツ シロ カンザキ ヒオウギ |

ナデシコ | アヤメ |

| アヤメ | ||

| ユリ | ||

| スミレ | ||

| ネズミザメ科 人に対してはおとなしい性格 別名「バカザメ」 ジンベイザメに次いで大きなサメ |

ホオジロザメ | ウバザメ |

| オナガザメ | ||

| ウバザメ | ||

| アオザメ | ||

| ネズミザメ科 獰猛は性格 英語で「Shortfin mako shark」 肉は美味なことで知られる |

ホオジロザメ | アオザメ |

| オナガザメ | ||

| ウバザメ | ||

| アオザメ | ||

| アマゾン川流域に分布 ミルクで稚魚を育てる 別名「熱帯魚の王様」 円盤状の体を持つ |

ディスカス | ディスカス |

| ピラニア | ||

| ピラルク | ||

| アロワナ | ||

| ホルモンの一種 すい臓から分泌される ランゲルハンス島α細胞 血糖値を上昇させる |

グルカゴン | グルカゴン |

| セクレチン | ||

| インシュリン | ||

| ガストリン | ||

| 北海道から九州にかけて生息 雌雄同色 木の実を口で回転させて割る 黄色く太い嘴が特徴 |

イカル | イカル |

| セキレイ | ||

| コジュケイ | ||

| レンジャク | ||

| 淡水産の植物 2本のべん毛を持つ 球形の群体をつくる 和名はオオヒゲマワリ |

アオミドロ | ボルボックス |

| クロレラ | ||

| ホシミドロ | ||

| ボルボックス | ||

| 毛皮の元になる動物 漢字では「海狸鼠」 スペイン語で「カワウソ」 げっ歯目の哺乳類 |

セーブル | ヌートリア |

| ラクーン | ||

| ヌートリア | ||

| マスクラット | ||

| げっ歯目の哺乳類 毛皮の元になる 北米大陸に自然分布 腹部から出る匂いが名の由来 |

セーブル | マスクラット |

| ラクーン | ||

| ヌートリア | ||

| マスクラット | ||

| ホルモンのひとつ 脂肪を燃焼させる 副腎髄質から分泌 高峰譲吉が結晶化 |

チロキシン | アドレナリン |

| パラトルモン | ||

| インシュリン | ||

| アドレナリン | ||

| オナガザル科のサル 中国に生息 一般には孫悟空のモデルとも 別名ゴールデンモンキー |

コモンマーモセット | キンシコウ |

| アンワンティポ | ||

| キンシコウ | ||

| ブラッザグエノン | ||

| 東南アジアに生息 毒入りの唾液を体に塗り身を守る オランダ語で「道化役者」 のんびりとした動き |

スローロリス | スローロリス |

| インドリ | ||

| テナガザル | ||

| アイアイ | ||

| 「オリンピック熱」とも呼ばれる ウイルスと細菌の中間 細胞壁を持たない 肺炎を引き起こす |

マイコプラズマ | マイコプラズマ |

| カンピロバクター | ||

| リケッチア | ||

| バクテリオファージ | ||

| ダスキールトン アカウアカリ クロシロコロブス フンボルトウーリー |

イタチの仲間 | サルの仲間 |

| モグラの仲間 | ||

| サルの仲間 | ||

| レイヨウの仲間 | ||

| ポットー インドリ アンワンティボ ブラッザグエノン |

モグラの仲間 | サルの仲間 |

| レイヨウの仲間 | ||

| ヤマネコの仲間 | ||

| サルの仲間 | ||

| スニ エランド クーズー オリビ |

モグラの仲間 | レイヨウの仲間 |

| レイヨウの仲間 | ||

| ヤマネコの仲間 | ||

| サルの仲間 | ||

| コドコド カラカル ジャガランディ サーバル |

モグラの仲間 | ヤマネコの仲間 |

| レイヨウの仲間 | ||

| ヤマネコの仲間 | ||

| サルの仲間 | ||

| ニアラ トピ アダックス クリップスプリンガー |

モグラの仲間 | レイヨウの仲間 |

| レイヨウの仲間 | ||

| ヤマネコの仲間 | ||

| サルの仲間 | ||

| アノール テグー チャクワラ カナヘビ |

イモリの仲間 | トカゲの仲間 |

| ヘビの仲間 | ||

| トカゲの仲間 | ||

| ワニの仲間 | ||

| ハイ パフアダー タイパン ヒャン |

イモリの仲間 | ヘビの仲間 |

| ヘビの仲間 | ||

| トカゲの仲間 | ||

| ワニの仲間 | ||

| ブームスラング モールバイパー ブッシュマスター バテイレーサー |

ワニの仲間 | ヘビの仲間 |

| ヘビの仲間 | ||

| カメの仲間 | ||

| トカゲの仲間 | ||

| クマシデ ハンノキ ミズメ ヘーゼルナッツ |

サガリバナ科 | カバノキ科 |

| クルミ科 | ||

| ヤマモガシ科 | ||

| カバノキ科 | ||

| ハゴロモノキ バンクシア プロテア マカデミアナッツ |

サガリバナ科 | ヤマモガシ科 |

| クルミ科 | ||

| ヤマモガシ科 | ||

| カバノキ科 | ||

| イギリスの古生物学者 ダーウィンとは敵対関係 「偶蹄類」「奇蹄類」を命名 「恐竜」という言葉を命名 |

マンテル | オーウェン |

| コープ | ||

| オーウェン | ||

| オズボーン | ||

| シダ植物の名前 ミサキ○○○ オドリコ○○○ コバノイシ○○○ |

シノブ | カグマ |

| デンダ | ||

| カグマ | ||

| ワラビ | ||

| シダ植物の名前 キク○○○ コケ○○○ ノキ○○○ |

シノブ | シノブ |

| デンダ | ||

| カグマ | ||

| ワラビ | ||

| シダ植物の名前 イヌ○○○ ミズ○○○ カナ○○○ |

シノブ | ワラビ |

| デンダ | ||

| カグマ | ||

| ワラビ | ||

| シダ植物の名前 ヒメ○○○ エゾ○○○ イワ○○○ |

シノブ | デンダ |

| デンダ | ||

| カグマ | ||

| ワラビ | ||

| ノーベル生理学・医学賞受賞者 モーリス・ウィルキンス フランシス・クリック ジェームズ・ワトソン |

動物行動学の研究 | DNAの二重螺旋構造の研究 |

| 小児麻痺の研究 | ||

| マラリアの研究 | ||

| DNAの二重螺旋構造の研究 | ||

| ノーベル生理学・医学賞受賞者 ワグナー・フォン・ヤウレッグ ロナルド・ロス アルフォンス・ラブラン |

赤痢の研究 | マラリアの研究 |

| デング熱の研究 | ||

| マラリアの研究 | ||

| コレラの研究 | ||

| 植物ホルモンの一種 気孔の閉口や種子の休眠を促す 化学式はC15H2OO4 発見者はF・アディコットら |

ジベレリン | アブシシン酸 |

| アブシシン酸 | ||

| オーキシン | ||

| サイトカイニン | ||

| エレファス アクテオン マルス ラミレス |

ゾウカブト | ゾウカブト |

| オオカブト | ||

| ツノカブト | ||

| サイカブト | ||

| アプデルス エンテルス ムニスゼチィ ゴホン |

ゾウカブト | ツノカブト |

| オオカブト | ||

| ツノカブト | ||

| サイカブト | ||

| ヒルス グラント ミヤシタ ティティウス |

ツノカブト | シロカブト |

| メンガタカブト | ||

| シロカブト | ||

| オオカブト | ||

| 飢饉熱 船舶熱 戦争熱 刑務所熱 |

トラコーマ | 発疹チフス |

| 百日咳 | ||

| 発疹チフス | ||

| ペスト | ||

| 感染症の一種 夏目漱石が患ったことも エジプト眼炎 顆粒性結膜炎 |

トラコーマ | トラコーマ |

| 百日咳 | ||

| 発疹チフス | ||

| ペスト | ||

| 水生植物の分類 水底に根を張る ガマ、ハスなど 葉や茎が水面上に突き出ている |

浮葉植物 | 抽水植物 |

| 抽水植物 | ||

| 浮水植物 | ||

| 沈水植物 | ||

| 金魚の種類 別名コモンゴールドフィッシュ 日本で最もポピュラーな金魚 日本に最初に来た金魚 |

ワキン | ワキン |

| アズマニシキ | ||

| デメキン | ||

| リュウキン | ||

| 金魚の種類 かつて7円切手の絵柄に 丸いお腹が特徴 長い尾びれで人気 |

ワキン | リュウキン |

| アズマニシキ | ||

| デメキン | ||

| リュウキン | ||

| グアダルーペ フェルナンデス ナンキョク キタ |

セイウチ | オットセイ |

| オットセイ | ||

| カワウソ | ||

| アザラシ | ||

| 革製品の材料として捕獲 主に中南米に生息 ブタに似た外見 別名「ヘソイノシシ」 |

バビルサ | ペッカリー |

| ペッカリー | ||

| ビスカッチャ | ||

| カピバラ | ||

| インドネシアに生息 ブタに似た外見 別名「シカイノシシ」 牙が上あごを貫く |

バビルサ | バビルサ |

| ペッカリー | ||

| ビスカッチャ | ||

| カピバラ | ||

| 毒を持つ クサリヘビ科 奄美諸島、沖縄周辺に生息 天敵のマングースと戦う見世物 |

ハブ | ハブ |

| シマヘビ | ||

| ヤマカガシ | ||

| マムシ | ||

| 毒を持つ ナミヘビ科 水田や湿地などに生息 日本で最も多い毒ヘビ |

ハブ | ヤマカガシ |

| シマヘビ | ||

| ヤマカガシ | ||

| マムシ | ||

| 1909年ノーベル生理学医学賞 肩関節脱臼の整復術 甲状腺外科に対する貢献 名を冠する鉗子がある |

エミール・コッハー | エミール・コッハー |

| アウグスト・クローグ | ||

| アーチボルド・ヒル | ||

| シャルル・リシェ | ||

| 1913年のノーベル生理学・医学賞 フランスの生物学者 エクトプラズムを命名 アナフィラキシーを命名 |

ハーマン・マラー | シャルル・リシェ |

| シャルル・リシェ | ||

| パウル・エールリヒ | ||

| アレクシス・カレル | ||

| ガスター10 カロヤン カコナール ルルアタック |

第一三共ヘルスケア | 第一三共ヘルスケア |

| 大正製薬 | ||

| ゼリア新薬工業 | ||

| 小林製薬 | ||

| フェミニーナ アイボン アンメルツ ラナケイン |

第一三共ヘルスケア | 小林製薬 |

| 大正製薬 | ||

| ゼリア新薬工業 | ||

| 小林製薬 | ||

| ハリックス スマイル40 ストッパ バファリン |

ゼリア新薬工業 | ライオン |

| ライオン | ||

| 第一三共ヘルスケア | ||

| 大正製薬 | ||

| ヴイックスドロップ リアップ ナロンエース プリザエース |

ゼリア新薬工業 | 大正製薬 |

| ライオン | ||

| 第一三共ヘルスケア | ||

| 大正製薬 | ||

| 「秋の七草」で唯一の帰化植物 キク科の多年草 乾燥させると桜餅のような香り 薄い紫やピンクの花を咲かせる |

ハギ | フジバカマ |

| ナデシコ | ||

| フジバカマ | ||

| クズ | ||

| 「秋の七草」で唯一の木 万葉集に最も多く登場する植物 荒地に生えるマメ科の先駆植物 ヤマ、マルバ、ミヤギノ |

ハギ | ハギ |

| ナデシコ | ||

| フジバカマ | ||

| クズ | ||

| 女子美術大学の名誉理事長 山梨県韮崎市に美術館を創設 2015年にノーベル生理学・医学賞 イベルメクチンを開発 |

大隅良典 | 大村智 |

| 山中伸弥 | ||

| 本庶佑 | ||

| 大村智 | ||

| 東京大学教養学部出身 福岡市の名誉市民 2016年にノーベル生理学・医学賞 オートファジーの仕組みを解明 |

大隅良典 | 大隅良典 |

| 山中伸弥 | ||

| 本庶佑 | ||

| 大村智 | ||

| 静岡県公立大学法人の理事長 免疫チェックポイント阻害剤 2018年にノーベル生理学・医学賞 ニボルマブを開発 |

大隅良典 | 本庶佑 |

| 山中伸弥 | ||

| 本庶佑 | ||

| 大村智 | ||

| 琉球絞り 曙 大紫 本霧島 |

バラの品種 | ツツジの品種 |

| アジサイの品種 | ||

| ツツジの品種 | ||

| ウメの品種 | ||

| 墨田の花火 きらきら星 てまりてまり 万華鏡 |

バラの品種 | アジサイの品種 |

| アジサイの品種 | ||

| ツツジの品種 | ||

| ウメの品種 | ||

| 進化に関する仮説 レイモンド・ダートが提唱 アウストラロピテクス 攻撃性が人間の進化の要因 |

赤の女王仮説 | キラーエイプ仮説 |

| オペロン説 | ||

| ジャンゼン・コンネル仮説 | ||

| キラーエイプ仮説 | ||

| BINAP-ルテニウム触媒を発明 科学技術館の館長 2001年にノーベル化学賞を受賞 キラル触媒による不斉水素化反応 |

野依良治 | 野依良治 |

| 下村脩 | ||

| 鈴木章 | ||

| 根岸英一 | ||

| 2010年にノーベル化学賞を受賞 北海道大学理学部を卒業 クロスカップリングを開発 宮浦憲夫とカップリングを研究 |

野依良治 | 鈴木章 |

| 下村脩 | ||

| 鈴木章 | ||

| 根岸英一 | ||

| 男女問わずあらゆる年齢層に発祥 イギリスの医師にちなむ 別名「慢性副腎皮質機能低下症」 低血圧、無力症状などが見られる |

クローン病 | アジソン病 |

| ファブリー病 | ||

| メニエール病 | ||

| アジソン病 | ||

| 東南アジア~オーストラリア原産 バンレイシ科の常緑高木樹 タガログ語で「花の中の花」 花から取れる油は香水などに利用 |

セイヨウネズ | イランイランノキ |

| イランイランノキ | ||

| バルサムモミ | ||

| ビャクダン | ||

| 北アメリカ原産 マツ科の常緑高木樹 枝葉や樹脂から精油を抽出 クリスマスツリーとしても人気 |

セイヨウネズ | バルサムモミ |

| イランイランノキ | ||

| バルサムモミ | ||

| ビャクダン | ||

| 高知県出身の植物学者 研究に没頭し私財を使い果たす 1500以上の新種の植物を命名 日本の植物学の父 |

保井コノ | 牧野富太郎 |

| 牧野富太郎 | ||

| 西村真琴 | ||

| 竹中要 | ||

| パキケトゥス アンブロケトゥス プロトケトゥス ケトテリウム |

ウマの祖先 | クジラの祖先 |

| ネズミの祖先 | ||

| ゾウの祖先 | ||

| クジラの祖先 | ||

| 黄道12星座のひとつ 夏の星座 α星はズベン・エル・ゲヌビ 女神アストライアの持つ道具 |

さそり座 | てんびん座 |

| いて座 | ||

| みずがめ座 | ||

| てんびん座 | ||

| 黄道12星座のひとつ 秋から冬にかけての星座 α星はハマル かつては春分点があった |

いて座 | おひつじ座 |

| うお座 | ||

| おとめ座 | ||

| おひつじ座 | ||

| 黄道12星座のひとつ 秋の星座 3つの流星群がある α星はサダルメリク |

いて座 | みずがめ座 |

| みずがめ座 | ||

| おとめ座 | ||

| おひつじ座 | ||

| 星の和名の方言を採集 日本星名辞典 星座めぐり 小説家・大仏次郎の兄 |

野尻抱影 | 野尻抱影 |

| 山本一清 | ||

| 仁科芳雄 | ||

| 畑中武夫 | ||

| α星はアンカ 17世紀にヨハン・バイエルが設定 12月初旬に小さな流星群がおこる 学名は「Phoenix」 |

ペガサス座 | ほうおう座 |

| いっかくじゅう座 | ||

| ほうおう座 | ||

| りゅう座 | ||

| 学名は「Monoceros」 16世紀にプランシウスが設定 「冬の大三角」の中に位置する ばら星雲がある |

ペガサス座 | いっかくじゅう座 |

| りゅう座 | ||

| ほうおう座 | ||

| いっかくじゅう座 | ||

| 南天の星座 16世紀にケイセルたちが設定 学名は「Dorado」 大マゼラン銀河の大部分がある |

うみへび座 | かじき座 |

| とびうお座 | ||

| いるか座 | ||

| かじき座 | ||

| 夏の星座 学名は「Ophiuchus」 太陽系に2番目に近い恒星がある α星はラスアルハゲ |

からす座 | へびつかい座 |

| はくちょう座 | ||

| へびつかい座 | ||

| くじゃく座 | ||

| 夏の星座 学名は「Tucana」 16世紀にケイセルたちが設定 小マゼラン銀河がある |

きょしちょう座 | きょしちょう座 |

| はくちょう座 | ||

| からす座 | ||

| つる座 | ||

| 秋の星座 学名は「Grus」 16世紀にケイセルたちが設定 α星はアルナイル |

きょしちょう座 | つる座 |

| はくちょう座 | ||

| からす座 | ||

| つる座 | ||

| 対流雲のひとつ 記号は「Cu」 底は平らで上はドーム状 別名「わた雲」 |

巻雲 | 積雲 |

| 積雲 | ||

| 層雲 | ||

| 層積雲 | ||

| 上層雲のひとつ 記号は「Cc」 うろこ雲 いわし雲 |

巻雲 | 巻積雲 |

| 積雲 | ||

| 巻積雲 | ||

| 積乱雲 | ||

| 上層雲のひとつ 氷の結晶からなる 記号は「Cs」 別名は「うす雲」 |

巻雲 | 巻層雲 |

| 積雲 | ||

| 巻積雲 | ||

| 巻層雲 | ||

| 南天の星座 17世紀にヨハン・バイエルが設定 学名は「Pavo」 α星はピーコック |

くじゃく座 | くじゃく座 |

| うみへび座 | ||

| いるか座 | ||

| とびうお座 | ||

| 南天の星座 日本では沖縄のみ観測可能 「十字線」という意味 かつては「こあみ座」と呼ばれた |

ケフェウス座 | レチクル座 |

| オリオン座 | ||

| エリダヌス座 | ||

| レチクル座 | ||

| 冬の星座 全天で6番目に大きい星座 アポロンの子が落ちた川から命名 α星はアケルナル |

ケフェウス座 | エリダヌス座 |

| オリオン座 | ||

| エリダヌス座 | ||

| レチクル座 | ||

| 主成分は炭酸カルシウム 英語名は「カルサイト」 石材として扱う場合は大理石 モース硬度は3 |

石膏 | 方解石 |

| 蛍石 | ||

| 方解石 | ||

| 滑石 | ||

| 炭酸カルシウムが主成分 氷州石 カルサイト モース硬度3の基準 |

蛍石 | 方解石 |

| 月長石 | ||

| 方解石 | ||

| 正長石 | ||

| フッ化カルシウムが主成分 紫石英 フローライト モース硬度4の基準 |

蛍石 | 蛍石 |

| 月長石 | ||

| 猫目石 | ||

| 正長石 | ||

| 硬度は4 フッ化カルシウム ガラス工業などに使用 紫外線を当てると発行する |

蛍石 | 蛍石 |

| 月長石 | ||

| 猫目石 | ||

| 正長石 | ||

| リン酸カルシウムが主成分 アスパラガス・ストーン アパタイト モース硬度5の基準 |

蛍石 | 燐灰石 |

| 燐灰石 | ||

| 猫目石 | ||

| 正長石 | ||

| 火成岩の代表的構成物 六角柱の形状 二酸化ケイ素からなる 無色透明のものは「水晶」 |

蛍石 | 石英 |

| 月長石 | ||

| 猫目石 | ||

| 石英 | ||

| 硬度は6 カリウムを含む 花崗岩を多く含まれる 陶磁器やガラスの原料 |

蛍石 | 正長石 |

| 月長石 | ||

| 猫目石 | ||

| 正長石 | ||

| 氷長石 アデュラリア ケイ酸塩鉱物の一種 モース硬度6の基準 |

蛍石 | 正長石 |

| 月長石 | ||

| 方解石 | ||

| 正長石 | ||

| ギリシャ語で「直角な割れ口」 主成分はカリウム モース硬度は6 ムーンストーンはこの一種 |

石英 | 正長石 |

| 正長石 | ||

| 蛍石 | ||

| 燐灰石 | ||

| 二酸化珪素でできた鉱物 透明な結晶は「水晶」 モース硬度は7 英語名は「クオーツ」 |

蛍石 | 石英 |

| 石英 | ||

| 燐灰石 | ||

| 正長石 | ||

| オーギュスト・ピカール ウォルフガング・パウリ レオンハルト・オイラー カール・ユング |

ドイツ | スイス |

| オーストリア | ||

| スイス | ||

| フランス | ||

| シューベルト ドストエフスキー ベートーベン ムラサキ |

月のクレーター | 水星のクレーター |

| 金星のクレーター | ||

| 水星のクレーター | ||

| 地球のクレーター | ||

| チヨジョ アキコ ハヤシ ヒミコ |

月のクレーター | 金星のクレーター |

| 金星のクレーター | ||

| 水星のクレーター | ||

| 地球のクレーター | ||

| チクシュルーブ フレデフォート・ドーム バリンジャー シルバーピット |

地球のクレーター | 地球のクレーター |

| 火星のクレーター | ||

| 水星のクレーター | ||

| 月のクレーター | ||

| プレートテクトニクス 地殻と上部マントルの一部 プレートの実体 岩石圏 |

ウェルフェア | リソスフェア |

| アセノスフェア | ||

| インターフェア | ||

| リソスフェア | ||

| アーサー・C・クラークが提唱 テルスター衛星 さくら インテルサット |

気象衛星 | 通信衛星 |

| 科学衛星 | ||

| 通信衛星 | ||

| 放送衛星 | ||

| 秋の星座 「トレミーの48星座」の1つ α星はキタルファ 88星座で2番目に小さい |

こいぬ座 | こうま座 |

| こうま座 | ||

| こじし座 | ||

| おおいぬ座 | ||

| 「トレミーの48星座」の1つ α星はトゥバン 学名は「Draco」 キャッツアイ星雲がある |

ペガサス座 | りゅう座 |

| りゅう座 | ||

| いっかくじゅう座 | ||

| ほうおう座 | ||

| 「トレミーの48星座」の1つ α星はマルカブ 「秋の四辺形」の3頂点を占める 別名「枡形星」 |

ペガサス座 | ペガサス座 |

| りゅう座 | ||

| いっかくじゅう座 | ||

| ほうおう座 | ||

| 冬の星座 α星はカペラ 「五車星」を形成する 天の川の中にある |

りょうけん座 | ぎょしゃ座 |

| ぎょしゃ座 | ||

| うしかい座 | ||

| へびつかい座 | ||

| 土星の衛星 発見者はハーシェル 生命の可能性を持つ 間欠泉と表面のひび割れが特徴 |

レア | エンケラドス |

| ミマス | ||

| エンケラドス | ||

| タイタン | ||

| 土星の衛星 発見者はハーシェル 最大のクレーター「ハーシェル」 第1衛星 |

レア | ミマス |

| ミマス | ||

| エンケラドス | ||

| タイタン | ||

| アラビア語で「大魚の口」 「秋の一つ星」とも呼ばれる 秋の星座で唯一の1等星 みなみのうお座のアルファ星 |

ベテルギウス | フォーマルハウト |

| カノープス | ||

| フォーマルハウト | ||

| アケルナル | ||

| 1等星の中で最も発見が遅い 2つの恒星からなる連星 日本では鹿児島以南で見られる エリダヌス座のアルファ星 |

ベテルギウス | アケルナル |

| アケルナル | ||

| スピカ | ||

| カノープス | ||

| 1958年 関東地方が大被害 浸水家屋52万戸以上 伊豆半島に最大の被害 |

伊勢湾台風 | 狩野川台風 |

| 枕崎台風 | ||

| 室戸台風 | ||

| 狩野川台風 | ||

| 約5億~4億4000万年前 筆石類やオウムガイ類が繁栄 大量絶滅で三葉虫の種が半減 魚類が出現 |

オルドビス紀 | オルドビス紀 |

| デボン紀 | ||

| シルル紀 | ||

| ジュラ紀 | ||

| 約4億4000万年~4億1000万年前 植物が陸上に進出 昆虫類が出現 旧称は「ゴトランド紀」 |

オルドビス紀 | シルル紀 |

| デボン紀 | ||

| シルル紀 | ||

| ジュラ紀 | ||

| 約4億1000万~3億6000万年前 大量絶滅で8割以上の生物が絶滅 種子植物が出現 魚類が繁栄した「魚類の時代」 |

ペルム紀 | デボン紀 |

| デボン紀 | ||

| 石炭紀 | ||

| オルドビス紀 | ||

| 約3億6000万年~2億8000万年前 両生類が地上に上陸 爬虫類が出現 巨大な昆虫や節足動物が繁栄 |

デボン紀 | 石炭紀 |

| シルル紀 | ||

| 石炭紀 | ||

| カンブリア紀 | ||

| 約2億8000万年~2億5000万年前 大量絶滅で9割以上の生物が絶滅 イチョウが出現 古生代の最後の紀 |

ペルム紀 | ペルム紀 |

| カンブリア紀 | ||

| 石炭紀 | ||

| オルドビス紀 | ||

| 約2億5100万年~1億9500万年前 アンモナイトなどが栄え始める 原始的な哺乳類が出現 中生代最初の時代 |

白亜紀 | 三畳紀 |

| 新第三紀 | ||

| 第四紀 | ||

| 三畳紀 | ||

| 約1億4000万年~約6500万年前 被子植物が出現 恐竜が栄えるが、末期に絶滅 中生代最後の時代 |

白亜紀 | 白亜紀 |

| 新第三紀 | ||

| 三畳紀 | ||

| 古第三紀 | ||

| 約6500万年前~2500万年前 暁新世、始新世、漸新世 哺乳類の大型化が進んだ 被子植物が繁茂した |

白亜紀 | 古第三紀 |

| 新第三紀 | ||

| 三畳紀 | ||

| 古第三紀 | ||

| 約2500万年~200万年前 鮮新世、中新世に分けられる アルプス造山運動の最盛期 大型の類人猿が出現した |

新第三紀 | 新第三紀 |

| 白亜紀 | ||

| 三畳紀 | ||

| 古第三紀 | ||

| 約260万年前~現在 人類が発展した 更新世、完新世に分けられる 氷期と間氷期とが繰り返す |

新第三紀 | 第四紀 |

| 第四紀 | ||

| 三畳紀 | ||

| 古第三紀 | ||

| ツクバ カゴシマ ナルコ ミヤモト |

地球のクレーター | 火星のクレーター |

| 火星のクレーター | ||

| 水星のクレーター | ||

| 月のクレーター | ||

| アメリカの天文学者 アレシボ電波天文台の所長 世界初のSETI「オズマ計画」 地球外文明の数を推定する式 |

エドウィン・ハップル | フランク・ドレイク |

| ジェラード・K・オニール | ||

| フランク・ドレイク | ||

| ジョージ・ガモフ | ||

| アメリカの宇宙物理学者 NASAのX線観測衛星に名を残す 1983年にノーベル物理学賞を受賞 白色矮星の質量の限界値を示す |

エドウィン・ハップル | スプラマニアン・チャンドラセカール |

| ジェラード・K・オニール | ||

| フランク・ドレイク | ||

| スプラマニアン・チャンドラセカール | ||

| 火山岩の一種 石英、カリ長石などを含む 花崗岩とほぼ同じ成分をもつ 二酸化ケイ素に富む |

斑れい岩 | 波紋岩 |

| 安山岩 | ||

| 波紋岩 | ||

| 玄武岩 | ||

| 火山岩の一種 斜長石、輝石、角閃石などを含む 閃緑岩とほぼ同じ成分をもつ 日本では基石などに使用される |

斑れい岩 | 安山岩 |

| 安山岩 | ||

| 波紋岩 | ||

| 玄武岩 | ||

| 深成岩の一種 有色鉱物が多く、やや黒っぽい 安山岩とほぼ同じ成分をもつ 斜長石、輝石、角閃石などを含む |

斑れい岩 | 閃緑岩 |

| 花崗岩 | ||

| 閃緑岩 | ||

| 玄武岩 | ||

| 深成岩の一種 石英、長石、黒雲母を含む 磨くと光沢が出る 「御影石」とも呼ばれる |

斑れい岩 | 花崗岩 |

| 花崗岩 | ||

| 波紋岩 | ||

| 玄武岩 | ||

| 深成岩の一種 玄武岩とほぼ同じ成分をもつ 斜長石、カンラン石などを含む 粒が粗く、全体的に黒っぽい |

斑れい岩 | 斑れい岩 |

| 花崗岩 | ||

| 波紋岩 | ||

| 玄武岩 | ||

| 火山岩の一種 斜長石、カンラン石などを含む 斑れい岩とほぼ同じ成分をもつ 世界に最も多く存在する火山岩 |

斑れい岩 | 玄武岩 |

| 花崗岩 | ||

| 波紋岩 | ||

| 玄武岩 | ||

| 珪酸塩鉱物の一種 単斜晶系または三斜晶系 カリ 斜 |

カンラン石 | チョウ石 |

| チョウ石 | ||

| セキエイ | ||

| ウンモ | ||

| 惑星状星雲 NGC6543 りゅう座にある 複雑な構造をしていることで有名 |

かに星雲 | キャッツアイ星雲 |

| 北アメリカ星雲 | ||

| キャッツアイ星雲 | ||

| ふくろう星雲 | ||

| 古生代の示準化石 半索動物の一種と考えられている オルドビス紀~シルル紀に繁栄 海中で浮遊生活をするものが多い |

アンモナイト | 筆石 |

| 筆石 | ||

| 三葉虫 | ||

| クサリサンゴ | ||

| 古生代の示準化石 石炭紀~ペルム紀に繁栄 単細胞の原生動物 「紡錘虫」とも呼ばれる |

アンモナイト | フズリナ |

| 筆石 | ||

| 三葉虫 | ||

| フズリナ | ||

| 新生代の示準化石 熱帯・亜熱帯の汽水域に生息 キバウミニナ科の巻貝 始新世~中新世に繁栄 |

アンモナイト | フズリナ |

| 筆石 | ||

| 三葉虫 | ||

| フズリナ | ||

| 空港で問題となる 地表付近で起こりやすい ジェット気流の周囲で発生 風向・風速が劇的に異なる空域 |

ハリケーン | ウインドシア |

| ホワイトアウト | ||

| ウインドシア | ||

| ダウンバースト | ||

| スバンテ・アレニウスが提唱 フレッド・ホイルらが支持 「宇宙汎種説」とも呼ばれる 宇宙からの微生物が生物の由来? |

ガイア仮説 | パンスペルミア説 |

| パンスペルミア説 | ||

| ジャイアントインパクト説 | ||

| ビッグバン仮設 | ||

| ウィリアム・ハートマン ドナルド・デービス 月の起源の仮説 地球に火星ほどの天体が激突 |

ガイア仮説 | ジャイアントインパクト説 |

| パンスペルミア説 | ||

| ジャイアントインパクト説 | ||

| ビッグバン仮設 | ||

| ボルツマンが提唱 工学では「仮設」とする場合も 時間平均と位相平均 統計力学の基礎となる仮設 |

エルゴード仮説 | エルゴード仮説 |

| パンスペルミア説 | ||

| ジャイアントインパクト説 | ||

| ビッグバン仮設 | ||

| 南天の星座 16世紀にケイセルたちが設定 学名は「Triangulum Australe」 α星はアトリア |

みなみのさんかく座 | みなみのさんかく座 |

| みなみじゅうじ座 | ||

| みなみのかんむり座 | ||

| みなみのうお座 | ||

| 秋の星座で唯一、一等星を持つ 「トレミーの48星座」の1つ 学名は「Piscis Austrinus」 α星はフォーマルハウト |

みなみのさんかく座 | みなみのうお座 |

| みなみじゅうじ座 | ||

| みなみのかんむり座 | ||

| みなみのうお座 | ||

| 「トレミーの48星座」の1つ 南天の星座 学名は「Corona Austrina」 α星はアルフェッカ・メリディアナ |

みなみのさんかく座 | みなみのかんむり座 |

| みなみじゅうじ座 | ||

| みなみのかんむり座 | ||

| みなみのうお座 | ||

| ポープの「髪盗人」に由来 ジョン・ハーシェルが命名 ウィリアム・ラッセルが発見 天王星の第1衛星 |

ミマス | アリエル |

| アリエル | ||

| イオ | ||

| トリトン | ||

| ウィリアム・ハーシェルが発見 天王星の第3衛星 天王星最大の衛星 戯曲『夏の夜の夢』の女王に由来 |

チタニア | チタニア |

| アリエル | ||

| ウンブリエル | ||

| オベロン | ||

| 1787年にハーシェルが発見 天王星の第4衛星 天王星で2番目に大きい衛星 戯曲『夏の夜の夢』の妖精に由来 |

チタニア | オベロン |

| アリエル | ||

| ウンブリエル | ||

| オベロン | ||

| 応用数学を創始 振り子時計を発明 光の波動説を確立 土星の衛星タイタンを発見 |

ケプラー | ホイヘンス |

| ハーシェル | ||

| ガリレオ | ||

| ホイヘンス | ||

| イギリスの天文学者 元々はオルガン奏者だった 星雲が星の集団であることを提唱 天王星を発見 |

ガレ | ハーシェル |

| トンボー | ||

| ハーシェル | ||

| ハップル | ||

| アメリカの天文学者 月の表面の研究 銀河集団を発見 冥王星を発見 |

ガレ | トンボー |

| トンボー | ||

| ハーシェル | ||

| ハップル | ||

| ドイツの天文学者 月のクレーターにも名を残す 小惑星ベスタを発見 小惑星パラスを発見 |

トンボー | オルバース |

| オルバース | ||

| ハッブル | ||

| ピアッツィ | ||

| イタリアの天文学者 パレルモ天文台の天文台長 月のクレーターにも名を残す 準惑星ケレスを発見 |

トンボー | ピアッツィ |

| オルバース | ||

| ハッブル | ||

| ピアッツィ | ||

| ハンガリー生まれの数学者 気象学、物理学などにも功績 経済学におけるゲーム理論を創設 ○○○○型コンピュータ |

クロード・シャノン | フォン・ノイマン |

| フォン・ノイマン | ||

| マービン・ミンスキー | ||

| チャーズル・バベッジ | ||

| アメリカのコンピューター技術者 ペンシルバニア大学出身 ENIACプロジェクトの主任技師 モークリーと「ENIAC」を開発 |

ジョン・バッカス | ジョン・エッカート |

| ダグラス・エンゲルバート | ||

| ジョン・エッカート | ||

| デニス・リッチー | ||

| 秋の星座 α星はアルデラミン エチオピア国の王から命名 有名な変光星を多く持つ |

ヘルクレス座 | ケフェウス座 |

| ケフェウス座 | ||

| エリダヌス座 | ||

| ペルセウス座 | ||

| 天文家としても有名 「きぼう船内保管室」を設置 1997年と2008年に宇宙へ 日本人宇宙飛行士初の船外活動 |

向井千秋 | 土井隆雄 |

| 野口聡一 | ||

| 秋山豊寛 | ||

| 土井隆雄 | ||

| 1999年2月に宇宙飛行士候補者に 『ウルトラセブン』に影響される 外科医から宇宙飛行士への転身 2011年ソユーズで宇宙へ |

油井亀美也 | 古川聡 |

| 古川聡 | ||

| 山崎直子 | ||

| 大西卓哉 | ||

| 1999年2月に宇宙飛行士候補者に 「きぼう」船内実験棟を設置 2008年にスペースシャトル搭乗 2012年にソユーズに搭乗 |

油井亀美也 | 星出彰彦 |

| 古川聡 | ||

| 星出彰彦 | ||

| 大西卓哉 | ||

| 2009年2月に宇宙飛行士候補者に アルトサックスの演奏など多趣味 以前は全日空のパイロット 2016年7月にソユーズに搭乗 |

油井亀美也 | 大西卓哉 |

| 古川聡 | ||

| 星出彰彦 | ||

| 大西卓哉 | ||

| 2009年2月に宇宙飛行士候補者に 長野県川上村出身 以前は航空自衛隊のパイロット 2015年7月からISSに長期滞在 |

油井亀美也 | 油井亀美也 |

| 古川聡 | ||

| 山崎直子 | ||

| 大西卓哉 | ||

| アルゲニブ シェアト マルカブ アルフェラッツ |

夏の大三角形 | 秋の四角形 |

| 冬の大三角形 | ||

| 春の大曲線 | ||

| 秋の四角形 | ||

| アメリカの心理学者 原口鶴子を指導 猫の問題箱 試行錯誤説を提唱 |

スキナー | ソーンダイク |

| マズロー | ||

| ブロイラー | ||

| ソーンダイク | ||

| アメリカの心理学者 行動分析学を創始 レスポンデント行動を命名 箱型実験装置を考案 |

スキナー | スキナー |

| マズロー | ||

| ブロイラー | ||

| ソーンダイク | ||

| スイスの科学者 錬金術師としても活躍 金属化合物を医療に使用 人造人間ホムンクルス |

ユング | パラケルスス |

| オイラー | ||

| パラケルスス | ||

| ブロイラー | ||

| 1610年にガリレオが発見 半径1821km ギリシャ神話に登場する娘の名前 活動中の火山がある |

ガニメデ | イオ |

| イオ | ||

| フォボス | ||

| タイタン | ||

| カッシーニの間隙の原因 ハーシェルクレーター デススターに酷似 土星の第1衛星 |

イオ | ミマス |

| トリトン | ||

| アリエル | ||

| ミマス | ||

| 旧ソ連の宇宙船 バイコヌール基地から打ち上げ 宇宙飛行士ガガーリンが搭乗 人類初の有人宇宙飛行 |

スプートニク1号 | ボストーク1号 |

| アポロ1号 | ||

| ソユーズ1号 | ||

| ボストーク1号 | ||

| オランダの天文学者 小惑星1691に名を残す 銀河系の渦巻き構造を明らかに 長周期彗星の源に名を残す |

カイパー | オールト |

| ハレー | ||

| ランベルト | ||

| オールト | ||

| 気象学や地震学で有名 歌人としても活躍 1985年に文化勲章を受賞 深発地震面の別名に名を残す |

大森房吉 | 和達清夫 |

| 永田武 | ||

| 和達清夫 | ||

| 坪井忠二 | ||

| 根尾谷断層を発見 ローマ字の普及 水沢の緯度観測所を設立 メートル法の導入 |

坪井忠二 | 田中舘愛橘 |

| 田中舘愛橘 | ||

| 木村栄 | ||

| 田丸卓郎 | ||

| 月のクレーターに名を残す 第1回文化勲章を授章 水沢緯度観測所の所長 緯度変化のZ項の発見 |

仁科芳雄 | 木村栄 |

| 長岡半太郎 | ||

| 麻田剛立 | ||

| 木村栄 | ||

| 月のクレーターに名を残す 日本初のサイクロトロンを建設 クライン・○○の公式 現代物理学の父 |

仁科芳雄 | 仁科芳雄 |

| 長岡半太郎 | ||

| 麻田剛立 | ||

| 木村栄 | ||

| ほ座 とも座 りゅうこつ座 らしんばん座 |

アルゴ座から分割された星座 | アルゴ座から分割された星座 |

| 日本から一部しか見えない星座 | ||

| 日本から全く見えない星座 | ||

| 実在しない星座 | ||

| カメレオン座 ふうちょう座 はちぶんぎ座 テーブルさん座 |

アルゴ座から分割された星座 | 日本から全く見えない星座 |

| 日本から一部しか見えない星座 | ||

| 日本から全く見えない星座 | ||

| 実在しない星座 | ||

| ふくろう座 ケルベルス座 しぶんぎ座 ねこ座 |

アルゴ座から分割された星座 | 実在しない星座 |

| 日本から一部しか見えない星座 | ||

| 日本から全く見えない星座 | ||

| 実在しない星座 | ||

| アイスランド式 プリニー式 ブルカノ式 ストロンボリ式 |

噴火 | 噴火 |

| 地震 | ||

| 雪崩 | ||

| 台風 | ||

| ズーベ メラク アリオト ミザール |

カシオペア座 | 北斗七星 |

| すばる | ||

| 南十字星 | ||

| 北斗七星 | ||

| デクルックス ベクルックス アクルックス ガクルックス |

カシオペア座 | 南十字星 |

| すばる | ||

| 南十字星 | ||

| 北斗七星 | ||

| 衛星を発見した天文学者 海王星のネレイド 天王星のミランダ 海王星軌道の外にあるベルト |

ジェラルド・カイパー | ジェラルド・カイパー |

| アサフ・ホール | ||

| ウィリアム・ラッセル | ||

| クライド・トンボー | ||

| 地球接近小惑星の一つ ウォルター・バーデが発見 ギリシア神話の登場人物に由来 近日点で水星より太陽に接近 |

イカルス | イカルス |

| ケレス | ||

| エロス | ||

| エリス | ||

| 月の地形 ウサギの顔の部分にあたる レンジャー8号が衝突 アポロ11号が着陸 |

静かの海 | 静かの海 |

| 晴れの海 | ||

| フンボルト海 | ||

| 嵐の大洋 | ||

| 月の地形 サーベイヤー1号が着陸 ルナ9号が着陸 アポロ12号が着陸 |

静かの海 | 嵐の大洋 |

| 晴れの海 | ||

| フンボルト海 | ||

| 嵐の大洋 | ||

| アメリカの宇宙飛行士 マーキュリー・セブンの1人 アメリカ初の宇宙飛行に成功 月面でゴルフをしたことで有名 |

ニール・アームストロング | アラン・シェパード |

| アラン・シェパード | ||

| ジム・ラベル | ||

| ユージン・サーナン | ||

| アメリカの宇宙飛行士 マーキュリー・セブンの1人 アメリカ初の地球周回飛行に成功 宇宙飛行の最年長記録(77歳) |

ガス・グリソム | ジョン・グレン |

| マイケル・コリンズ | ||

| エドヴィン・オルドリン | ||

| ジョン・グレン | ||

| ソ連の宇宙飛行士 ソユーズT-7号 史上2人目の女性宇宙飛行士 初めて宇宙遊泳を行った女性 |

サリー・ライド | サビツカヤ |

| テレシコワ | ||

| サビツカヤ | ||

| ガガーリン | ||

| 1651年発表 グリマルディ リッチョーリ 海、大洋、入江 |

月面図 | 月面図 |

| 分布図 | ||

| 星座図 | ||

| 見取図 | ||

| エクスプローラー1号の打ち上げ 昭和基地の設置 スプートニク1号の打ち上げ 1957年7月1日~1958年12月31日 |

国際惑星地球年 | 国際地球観測年 |

| 世界天文年 | ||

| 国際地球観測年 | ||

| 国際宇宙年 | ||

| ガリレオの天体観測400周年記念 「君もガリレオ」プロジェクト 略称はIYA 2009年 |

国際惑星地球年 | 世界天文年 |

| 世界天文年 | ||

| 国際地球観測年 | ||

| 国際宇宙年 | ||

| 恒星の成れの果て 妖星ゴラス まだ宇宙に存在しない 数百億年かけて冷却 |

赤色矮星 | 黒色矮星 |

| 黒色矮星 | ||

| 白色矮星 | ||

| 褐色矮星 | ||

| 恒星の大部分を占める プロキシマ・ケンタウリ 寿命は数百億年から数兆年 スペクトルはM型 |

赤色矮星 | 赤色矮星 |

| 黒色矮星 | ||

| 白色矮星 | ||

| 褐色矮星 | ||

| 恒星になれなかった星 重水素による核融合 木星の数十倍の重さ 赤外線を発する |

赤色矮星 | 褐色矮星 |

| 黒色矮星 | ||

| 白色矮星 | ||

| 褐色矮星 | ||

| 英語では「Bar」 バリア トンボロ 天橋立が有名 |

潟 | 砂州(さす) |

| 砂嘴(さし) | ||

| 陸けい島 | ||

| 砂州(さす) | ||

| 地球外生命体がいる可能性が高い 1610年にガリレオが発見 ギリシャ神話の王女に由来 木星の第2衛星 |

ガニメデ | エウロパ |

| アマルテア | ||

| カリスト | ||

| エウロパ | ||

| ヴァルハラ盆地 1610年にガリレオが発見 ギリシャ神話のニンフに由来 木星の第4衛星 |

ガニメデ | カリスト |

| アマルテア | ||

| カリスト | ||

| エウロパ | ||

| 1892年にバーナードが発見 ゼウスを育てたニンフに由来 フラマリオンが命名 木星の第5衛星 |

ガニメデ | アマルテア |

| アマルテア | ||

| カリスト | ||

| エウロパ | ||

| 海王星で3番目に大きい衛星 ジェラルド・カイパーが発見 ギリシャ神話の海の女神に由来 海王星の第2衛星 |

プロテウス | ネレイド |

| ネレイド | ||

| ガラテア | ||

| トリトン | ||

| データサイエンスに好まれる言語 ggplot2、dplyr、stringr 統計学的処理を得意とする S言語をベースに開発された |

Ruby | R言語 |

| Julia | ||

| Python | ||

| R言語 | ||

| データサイエンスに好まれる言語 実行速度が非常に速い 科学計算処理を得意とする 2012年に公開された新しい言語 |

Ruby | Julia |

| Julia | ||

| Python | ||

| R言語 | ||

| データサイエンスに好まれる言語 NumPy、pandas、matplotlib グイド・ヴァンロッサムが開発 アイコンはニシキヘビ |

Ruby | Python |

| Julia | ||

| Python | ||

| R言語 | ||

| 地球内部の境界面 境界が不明瞭な地域も多い オーストリアの地震学者に由来 上部地殻と下部地殻の境界 |

コンラッド不連続面 | コンラッド不連続面 |

| レーマン不連続面 | ||

| グーテンベルク不連続面 | ||

| モホロビチッチ不連続面 | ||

| 地球内部の境界面 深さは約2900km アメリカの地震学者に由来 マントルと外核の境界 |

コンラッド不連続面 | グーテンベルク不連続面 |

| レーマン不連続面 | ||

| グーテンベルク不連続面 | ||

| モホロビチッチ不連続面 | ||

| 地球内部の境界面 深さは約5100km デンマークの地震学者に由来 外核と内核の境界 |

コンラッド不連続面 | レーマン不連続面 |

| レーマン不連続面 | ||

| グーテンベルク不連続面 | ||

| モホロビチッチ不連続面 | ||

| 地球内部の境界面 深さは大陸下で約30~40km クロアチアの地震学者に由来 地殻とマントルの境界 |

コンラッド不連続面 | モホロビチッチ不連続面 |

| レーマン不連続面 | ||

| グーテンベルク不連続面 | ||

| モホロビチッチ不連続面 | ||

| ドイツの化学者 ボン大学教授 原子価論を発表 ベンゼンの構造式を解明 |

ボッシュ | ケクレ |

| リービッヒ | ||

| ケクレ | ||

| ブフナー | ||

| 2009年9月に宇宙飛行士候補者に 自称「潜りの宇宙飛行士」 かつては海上自衛隊の医師 2017年12月に宇宙へ初飛行 |

油井亀美也 | 金井宣茂 |

| 金井宣茂 | ||

| 大西卓哉 | ||

| 古川聡 | ||

| 2000年にノーベル化学賞を受賞 東京工業大学を卒業 導電性プラスチックを発見 マクダイアミッドと共同研究 |

野依良治 | 白川英樹 |

| 下村脩 | ||

| 白川英樹 | ||

| 根岸英一 | ||

| ひずみ 誘電率 放射率 ε |

イプシロン | イプシロン |

| ラムダ | ||

| ガンマ | ||

| オメガ | ||

| 宇宙定数 連桿比 波長 λ |

イプシロン | ラムダ |

| ロー | ||

| ミュー | ||

| ラムダ | ||

| 粘性係数 透磁率 摩擦係数 μ |

ミュー | ミュー |

| ガンマ | ||

| オメガ | ||

| ラムダ | ||

| 金属や合金の相 有機化合物の基の炭素原子の位置 10億分の1テスラ 100万分の1グラム |

パイ | ガンマ |

| オメガ | ||

| ガンマ | ||

| ミュー | ||

| 1985年打ち上げ ジャコビニ・チンナー彗星 ハレー彗星 日本初の「人工惑星」 |

すいせい | さきがけ |

| さきがけ | ||

| セレーネ | ||

| ひてん | ||

| ベルギー生まれの化学者 アメリカに移住 印画紙・ベロックスの考案 プラスチックの父 |

レオ・ベークランド | レオ・ベークランド |

| ロイ・プランケット | ||

| ポール・フローリー | ||

| ヨハンス・ブレンステッド | ||

| 吊り下げている物が大きく揺れる 座りの悪い置物が倒れることも ほとんどの人が驚く 棚の食器類が音を立てる |

震度6強 | 震度4 |

| 震度5強 | ||

| 震度4 | ||

| 震度5弱 | ||

| サプレッサー レギュラトリー ヘルパー キラー |

S細胞 | T細胞 |

| E細胞 | ||

| T細胞 | ||

| Q細胞 | ||

| 中層雲のひとつ 記号は「Ac」 むら雲 ひつじ雲 |

巻雲 | 高積雲 |

| 高積雲 | ||

| 巻積雲 | ||

| 積乱雲 | ||

| 日本海洋学会初代会長 中央気象台第4代台長 梅雨論 「台風」の命名者 |

関口鯉吉 | 岡田武松 |

| 北尾次郎 | ||

| 岡田武松 | ||

| 藤原咲平 | ||

| 第5代中央気象台長 愛称は「お天気博士」 作家・新田次郎のおじ 二つの台風が接近した時の効果 |

関口鯉吉 | 藤原咲平 |

| 北尾次郎 | ||

| 中村精男 | ||

| 藤原咲平 | ||

| 発見者はアルクマイオン 別名は「欧氏管」 イタリアの解剖学者の名前に由来 鼓膜の内と外の圧力を保つ |

毛細血管 | エウスタキオ管 |

| エウスタキオ管 | ||

| ハバース管 | ||

| ポタロー管 | ||

| 2002年にノーベル物理学賞を受賞 東京大学理学部を卒業 スーパーカミオカンデ ニュートリノの検出に成功 |

益川敏英 | 小柴昌俊 |

| 梶田隆章 | ||

| 小柴昌俊 | ||

| 中村修二 | ||

| 2015年にノーベル物理学賞を受賞 埼玉大学理学部を卒業 スーパーカミオカンデ ニュートリノ振動を発見 |

益川敏英 | 梶田隆章 |

| 梶田隆章 | ||

| 小柴昌俊 | ||

| 中村修二 | ||

| 1945年にノーベル物理学賞を受賞 スイス出身の物理学者 排他原理 ニュートリノの存在を予言 |

パウリ | パウリ |

| ローレンス | ||

| フェルミ | ||

| ローレンツ | ||

| 1902年にノーベル物理学賞を受賞 放射に対する磁場の影響の研究 オランダの物理学者 磁場中で働く荷電粒子に働く力 |

パウリ | ローレンツ |

| ローレンス | ||

| フェルミ | ||

| ローレンツ | ||

| 著書『マレー諸島』 自然選択説を提唱 イギリスの生物学者 東南アジアの生物分布境界線 |

ウィリアム・ハドソン | アルフレッド・ウォーレス |

| テオドール・シュワン | ||

| ニコラス・ティンベルヘン | ||

| アルフレッド・ウォーレス | ||

| ドイツの動物学者 神経鞘の別名 ペプシンを発見 シュライデンと細胞説を提唱 |

シュペーマン | シュワン |

| ドリーシュ | ||

| ウォルフ | ||

| シュワン | ||

| マンハッタン計画に参加 1935年にノーベル物理学賞を受賞 イギリスの物理学者 中性子を発見 |

ウィルソン | チャドウィック |

| パウリ | ||

| チャドウィック | ||

| ユーリー | ||

| 全天で4番目に明るい 中国名は「大角」 ギリシャ語で「熊の番人」 うしかい座のアルファ星 |

アルタイル | アークトゥルス |

| アークトゥルス | ||

| アケルナル | ||

| アルデバラン | ||

| プテロダクティルス マメンチサウルス プレシオサウルス ステゴサウルス |

ペルム紀の生物 | ジュラ紀の生物 |

| 石炭紀の生物 | ||

| ジュラ紀の生物 | ||

| 白亜紀の生物 | ||

| プテラノドン エラスモサウルス トリケラトプス ティラノサウルス |

ペルム紀の生物 | 白亜紀の生物 |

| 石炭紀の生物 | ||

| ジュラ紀の生物 | ||

| 白亜紀の生物 | ||

| 生物が行う擬態の分類 ホタルとホタルガ 毒をもつ生物同士の色彩が似通う ドイツの博物学者の名にちなむ |

ベイツ型擬態 | ミュラー型擬態 |

| ミュラー型擬態 | ||

| ペッカム型擬態 | ||

| メルテンス型擬態 | ||

| 生物が行う擬態の分類 無毒の生物が有毒の種に擬態する トラカミキリとアシナガバチ イギリスの博物学者の名にちなむ |

ベイツ型擬態 | ベイツ型擬態 |

| ミュラー型擬態 | ||

| ペッカム型擬態 | ||

| メルテンス型擬態 | ||

| 生物が行う擬態の分類 ハナカマキリやタイコウチ 「攻撃擬態」ともよばれる アメリカの昆虫学者の名にちなむ |

ベイツ型擬態 | ペッカム型擬態 |

| ミュラー型擬態 | ||

| ペッカム型擬態 | ||

| メルテンス型擬態 | ||

| イギリスの物理学者 花粉の研究中に発見 微粒子 不規則な運動 |

ブラウン運動 | ブラウン運動 |

| ストラバイト現象 | ||

| アメーバ運動 | ||

| チンダル現象 | ||

| フランスの数学者 20歳の若さで没する 「群論」の先駆者 五次以上の方程式での解の問題 |

ブレーズ・パスカル | エバリスト・ガロア |

| ピエール・ド・フェルマー | ||

| エバリスト・ガロア | ||

| ジョゼフ・ラグランジュ | ||

| マメ科植物と根粒細菌 ワニとワニドリ ヤドカリとイソギンチャク アリとアリマキ |

相利共生 | 相利共生 |

| 片利共生 | ||

| 内部寄生 | ||

| 外部寄生 | ||

| 化石人類 原人の一種 1907年に下あごの骨が発見された ドイツの地名から命名される |

ハイデルベルク人 | ハイデルベルク人 |

| ボスコップ人 | ||

| クロマニョン人 | ||

| ネアンデルタール人 | ||

| セリ科 八丈島 切り口から黄色い汁が出る 摘み取ってもすぐに葉が出る |

ワラビ | アシタバ |

| アシタバ | ||

| ミツバ | ||

| ヨモギ | ||

| 炭化水素の一種 エタン プロパン メタン |

アルキン | アルカン |

| シクロアルカン | ||

| アルカン | ||

| アルケン | ||

| 炭化水素の一種 ブチン プロピン アセチレン |

アルキン | アルキン |

| シクロアルカン | ||

| アルカン | ||

| アルケン | ||

| 炭化水素の一種 ブテン プロペン エチレン |

アルキン | アルケン |

| シクロアルカン | ||

| アルカン | ||

| アルケン | ||

| ブラジル原産 シソ科に属する 別名は「緋衣草」 夏~秋に赤い花を咲かせる |

ハイビスカス | サルビア |

| クロッカス | ||

| サルビア | ||

| ローズマリー | ||

| 地中海沿岸、小アジア原産 アヤメ科の球根植物 ギリシャ語で「糸」 別名は「花サフラン」 |

ハイビスカス | クロッカス |

| クロッカス | ||

| サルビア | ||

| ローズマリー | ||

| 二類感染症に指定 レフラーが菌の純粋培養に成功 「三種混合ワクチン」の対象 ベーリングらが血清療法を開発 |

ジフテリア | ジフテリア |

| マラリア | ||

| ペスト | ||

| コレラ | ||

| ヨーロッパ、北アフリカ原産 果実はジャムなどの原料になる 和名は「セイヨウスグリ」 果実は緑色のものが多い |

グースベリー | グースベリー |

| ブルーベリー | ||

| ブラックベリー | ||

| ジューンベリー | ||

| 2010年創設の数学の賞 4年に1度、年齢制限は無い 2018年に柏原正樹が受賞 中国出身の数学者の名に由来 |

ボーヤイ賞 | チャーン賞 |

| ショック賞 | ||

| ラマヌジャン賞 | ||

| チャーン賞 | ||

| ノーベル賞候補に挙げられた 東京帝国大学医学部の教授 ウサギの耳にコールタールを塗布 世界初の人工癌の発生に成功 |

北里柴三郎 | 山極勝三郎 |

| 野口英世 | ||

| 志賀潔 | ||

| 山極勝三郎 | ||

| 慶応大学医学部の教授 京城帝国大学の総長を務めた パウル・エールリヒに師事 赤痢菌の発見 |

北里柴三郎 | 志賀潔 |

| 野口英世 | ||

| 志賀潔 | ||

| 山極勝三郎 | ||

| 88星座の一つ 変光星クリムゾンスターを持つ アルファ星はアルネブ 英語名はLapus |

とびうお座 | うさぎ座 |

| うさぎ座 | ||

| やまねこ座 | ||

| ふうちょう座 | ||

| 88星座の一つ 命名者はヘヴェリウス 見つけにくいことで有名 英語名はLynx |

とびうお座 | やまねこ座 |

| うさぎ座 | ||

| やまねこ座 | ||

| ふうちょう座 | ||

| ウィリアム・ラッセルが発見 天王星で3番目に大きい衛星 ポープの「髪盗人」に由来 天王星の第2衛星 |

ウンブリエル | ウンブリエル |

| オベロン | ||

| コーディリア | ||

| チタニア | ||

| シェパード衛星 1986年にボイジャー2号が発見 天王星の第6衛星 戯曲『リア王』の三女に由来 |

ウンブリエル | コーディリア |

| オベロン | ||

| コーディリア | ||

| チタニア | ||

| パワーストーンとしても人気 見た目がサファイアに似る 学名「コーディエライト」 和名「菫青石」 |

アクアマリン | アイオライト |

| アイオライト | ||

| アズライト | ||

| アクチノライト | ||

| 三角形の五心のひとつ 3つの頂点までの距離が等しい 3辺の垂直二等分線の交点 外接円の中心 |

外心 | 外心 |

| 重心 | ||

| 内心 | ||

| 傍心 | ||

| 別名「渦巻き細管」 内部はリンパ液で満たされている 英語では「cochiear duct」 内耳にある聴覚の受容器 |

蝸牛管 | 蝸牛管 |

| 毛細血管 | ||

| エウスタキオ管 | ||

| ハバース管 | ||

| 探査機の名前 メッセンジャー マリナー10号 ベピ・コロンボ |

水星 | 水星 |

| 木星 | ||

| 月 | ||

| 金星 | ||

| コンパスと定規での作図が可能 対角線は54本 内角の和は1800度 一つの外角は30度 |

正十二角形 | 正十二角形 |

| 正十角形 | ||

| 正四十角形 | ||

| 正二十角形 | ||

| コンパスと定規での作図が可能 対角線は170本 内角の和は3240度 一つの外角は18度 |

正二十四角形 | 正二十角形 |

| 正十角形 | ||

| 正四十角形 | ||

| 正二十角形 | ||

| 消化液のひとつ 消化吸収を助け、粘膜を保護する アルカリ性のほぼ透明な液体 マルターゼなどが含まれる |

胃液 | 腸液 |

| すい液 | ||

| 唾液 | ||

| 腸液 | ||

| 三類感染症に指定 1~2週間の潜伏期ののち発病 経口感染による感染症 発熱・下痢・薔薇疹などの症状 |

ラッサ熱 | 腸チフス |

| ペスト | ||

| 腸チフス | ||

| コレラ | ||

| 生きている化石 古生代の生物の特徴を残している 相模湾や駿河湾にも生息 もっとも原始的なサメ類 |

シーラカンス | ラブカ |

| ムカシトンボ | ||

| ラブカ | ||

| カブトガニ | ||

| 別名はアミノエチルスルホン酸 語源はラテン語で「雄牛」 ティーデマンとグメリンが発見 「リポビタンD」でおなじみ |

レシチン | タウリン |

| ロイシン | ||

| タウリン | ||

| キトサン | ||

| 著書『スピンはめぐる』 マグネトロンの研究 くりこみ理論 日本人2人目のノーベル賞受賞者 |

江崎玲於奈 | 朝永振一郎 |

| 湯川秀樹 | ||

| 朝永振一郎 | ||

| 仁科芳雄 | ||

| 水上置換法で捕集する 無色無臭の気体 カーバイドと水を反応させる 化学式はC2H2 |

メタン | アセチレン |

| 二酸化炭素 | ||

| 一酸化炭素 | ||

| アセチレン | ||

| 2001年3月に廃棄 ロシアの宇宙ステーション 秋山豊寛が乗り込んだ ガチャピンも乗り込んだ |

スプートニク | ミール |

| ミール | ||

| ジェミニ | ||

| ソユーズ | ||

| キングコブラ ブルーグラス モザイク タキシード |

ディスカス | グッピー |

| ネオンテトラ | ||

| グッピー | ||

| エンゼルフィッシュ | ||

| ヤマト○○○ ツバメ○○○ ルリ○○○ ベニ○○○ |

セセリ | シジミ |

| アゲハ | ||

| マダラ | ||

| シジミ | ||

| ツマムラサキ○○○ オオゴ○○○ カバ○○○ アサギ○○○ |

セセリ | マダラ |

| アゲハ | ||

| マダラ | ||

| シジミ | ||

| アメリカのコンピュータ技術者 ジョンズ・ホプキンス大学卒出身 ENIACプロジェクトの最高顧問 エッカートとENIACを開発 |

フォン・ノイマン | ジョン・モークリー |

| ジョン・モークリー | ||

| ハーマン・ホレリス | ||

| ジョン・エッカート | ||

| 嫌気性の細菌 食中毒の原因 別名「腸詰菌」 しわを取る医薬品 |

コレラ菌 | ボツリヌス菌 |

| パラチフス菌 | ||

| サルモネラ菌 | ||

| ボツリヌス菌 | ||

| ホタル アブラ シーボルト ハッタジュズイ |

ヤスデ | ミミズ |

| ゴカイ | ||

| ミミズ | ||

| ゲジゲジ | ||

| 優れた保水効果 でん粉から大量生産が可能 糖質の一種 別名「マッシュルーム糖」 |

コラーゲン | トレハロース |

| プラセンタ | ||

| メリロート | ||

| トレハロース | ||

| 色素の一種 ホウ素の定量に使用 タクアンの色づけに使用 カレーを作るウコンが含む |

アントシアニン | クルクミン |

| リコピン | ||

| クロシン | ||

| クルクミン | ||

| オパビニア ハルキゲニア ピカイア アノマロカリス |

シルル紀の生物 | カンブリア紀の生物 |

| オルドビス紀の生物 | ||

| デボン紀の生物 | ||

| カンブリア紀の生物 | ||

| フランスの数学者 トポロジーの概念を発見 従兄弟はフランス大統領 数学における予想に名を残す |

ルネ・トム | アンリ・ポアンカレ |

| ノーバート・ウィーナー | ||

| アンリ・ポアンカレ | ||

| エドゥアール・リュカ |

| 必須元素の1つ アルカリ金属元素 原子番号「11」 元素記号「Na」 |

C

| 必須元素の1つ アルカリ金属元素 原子番号「19」 元素記号「K」 |

B

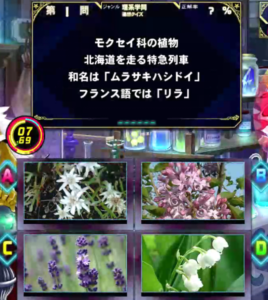

| モクセイ科の植物 北海道を走る特急列車 和名は「ムラサキハシドイ」 フランス語では「リラ」 |

B

| アルカリ土類金属 ギリシャ語で「重い」 原子番号「56」 元素記号「Ba」 |

D

| アルカリ土類金属 高温超伝導体の材料 原子番号「38」 元素記号「Sr」 |

D

コメント

南アメリカ原産

アヤメ科の球根植物

ラテン語で「剣」

別名「オランダあやめ」

「南アメリカ原産」ではなく「南アフリカ原産」だと思います。

ご連絡ありがとうございます。

こちら修正しました。

アメリカとアフリカの間違いはけっこうやらかします。