| 海水の中に含まれる質量が最も大きい元素は酸素である |

○ |

| 海水の中に含まれる質量が最も大きい元素は水素である |

× |

| 数学のノーベル賞と呼ばれるフィールズ賞には年齢制限がある |

○ |

| ある物理学者の名前がついた分子間に働く凝縮力は「ファンデルワールス力」である |

○ |

| ある物理学者の名前がついた分子間に働く凝縮力は「クーロン力」である |

× |

| ある物理学者の名前がついた複数の荷電粒子間に働く力は「クーロン力」である |

○ |

| ある物理学者の名前がついた複数の荷電粒子間に働く力は「ファンデルワールス力」である |

× |

| 1秒間に1アンペアの電流により運ばれる電荷を1とするSI単位はクーロンである |

○ |

| 塩化銅水溶液を電気分解したとき電極が赤褐色に変化するのは陰極のほうである |

○ |

| 塩化銅水溶液を電気分解したとき電極が赤褐色に変化するのは陽極のほうである |

× |

| 金をも溶かす王水には濃塩酸と濃硝酸が3対1の割合で含まれている |

○ |

| 金をも溶かす王水には濃塩酸と濃硝酸が1対3の割合で含まれている |

× |

| アクチノイドとランタノイドのうち、元素の周期表でふつう上に書かれているのはランタノイドである |

○ |

| アクチノイドとランタノイドのうち、元素の周期表でふつう上に書かれているのはアクチノイドである |

× |

| ランタノイドとアクチノイドのうち、超ウラン元素が含まれるのはアクチノイドである |

○ |

| ランタノイドとアクチノイドのうち、超ウラン元素が含まれるのはランタノイドである |

× |

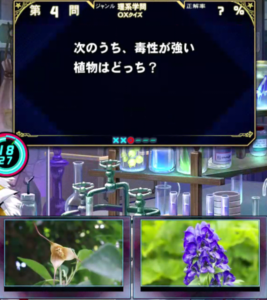

| リンの同素体の黄リンと赤リンで、有毒なのは黄リンの方である |

○ |

| リンの同素体の黄リンと赤リンで、有毒なのは赤リンの方である |

× |

| リンの同素体「黄リン」は有毒である |

○ |

| リンの同素体「赤リン」は自然発火しやすいため、瓶に水をいれて保存するのが良い |

× |

| 船の速さを表す単位「ノット」は考案したノット博士の名前にちなんでいる |

× |

| 「1,1,2,3,5,8,13,21,34・・・」という具合に、前の2項の和が次の項の値となる数列を「フィボナッチ数列」という |

○ |

| 「1,1,2,3,5,8,13,21,34・・・」という具合に、前の2項の和が次の項の値となる数列を「調和数列」という |

× |

| 金属の真鍮は銅と亜鉛の合金である |

○ |

| 金属の真鍮は銅と錫の合金である |

× |

| 円周率を表す「π」は世界共通の記号である |

○ |

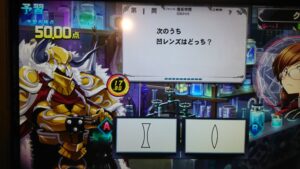

| レンズの屈折力を表す単位ジオプトリーを記号で表すとDである |

○ |

| レンズの屈折力を表す単位ジオプトリーを記号で表すとGである |

× |

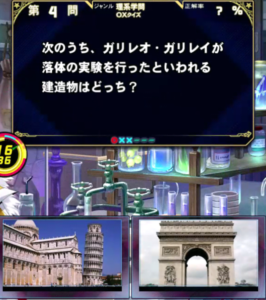

| ガリレオ・ガリレイが発見した「振り子の等時性」を利用し振り子時計を発明した物理学者はホイヘンスである |

○ |

| ガリレオ・ガリレイが発見した「振り子の等時性」を利用し振り子時計を発明した物理学者はフーコーである |

× |

| マグネシウムが燃えて酸化マグネシウムになるとき色は銀色から、だんだんと白くなっていく |

○ |

| マグネシウムが燃えて酸化マグネシウムになるとき色は銀色から、だんだんと黒くなっていく |

× |

| ウェストミンスター寺院でニュートンの隣に埋葬されているのはダーウィンである |

○ |

| ウェストミンスター寺院でニュートンの隣に埋葬されているのはスチーブンソンである |

× |

| ニッケルとクロムの合金をニクロムといいますが含まれている割合が多いのはニッケルである |

○ |

| ニッケルとクロムの合金をニクロムといいますが含まれている割合が多いのはクロムである |

× |

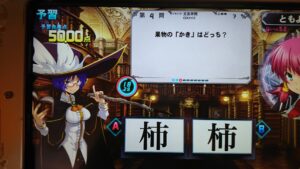

| お茶の渋味の成分と柿の渋みの成分は同じものである |

○ |

| 1兆分の1を表す単位「ピコ」はイタリア語で「小さい」という意味の「ピッコロ」を語源とする |

○ |

| 2008年にノーベル化学賞を受賞した日本の生物学者は下村脩である |

○ |

| 2008年にノーベル化学賞を受賞した日本の生物学者は小林誠である |

× |

| 1932年に中性子を発見したのはチャドウィックである |

○ |

| 1932年に中性子を発見したのはラザフォードである |

× |

| 長さの単位1フィートは12インチである |

○ |

| 長さの単位1フィートは10インチである |

× |

| スペイン語で「小さな銀」という意味がある金属はプラチナである |

○ |

| スペイン語で「小さな銀」という意味がある金属はアルミニウムである |

× |

| 掛け算の九九は、かつては「9×9=81、9×8=72・・・」と、大きい数同士の計算から順番に唱えられていた |

○ |

| アンモニアの合成法に名を残す科学者ハーバーとボッシュは同じ年にノーベル化学賞を受賞した |

× |

| アンモニアの生成法に名前を残すハーバーとボッシュは、2人ともノーベル化学賞を受賞した |

○ |

| 元素の「フッ素」を漢字では「仏素」と書く |

× |

| 未知数を表すのに「X」を初めて用いたのはデカルトである |

○ |

| 未知数を表すのに「X」を初めて用いたのはガリレオである |

× |

| 分数「3/3」は仮分数である |

○ |

| 分数「3/3」は真分数である |

× |

| レントゲン写真を撮る際に飲む「バリウム」とは正しくは硫酸バリウムである |

○ |

| レントゲン写真を撮る際に飲む「バリウム」とは正しくは硝酸バリウムである |

× |

| 奇数と偶数のうち九九の答えに多いのは偶数である |

○ |

| 奇数と偶数のうち九九の答えに多いのは奇数である |

× |

| 別名を「アンモニアソーダ法」という、炭酸水素ナトリウムの工業的製法を、考案者の名から「ソルベー法」という |

○ |

| 別名を「アンモニアソーダ法」という、炭酸水素ナトリウムの工業的製法を、考案者の名から「オストワルト法」という |

× |

| 別名を「アンモニア酸化法」という、硝酸を合成するための工業的手法を、考案者の名から「オストワルト法」という |

○ |

| 別名を「アンモニア酸化法」という、硝酸を合成するための工業的手法を、考案者の名から「ソルベー法」という |

× |

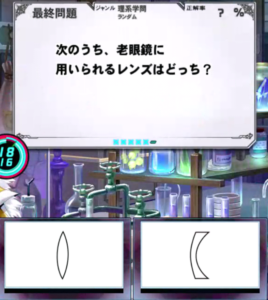

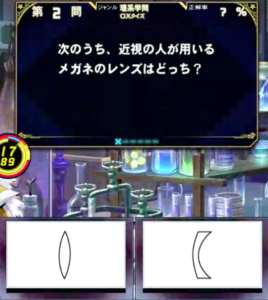

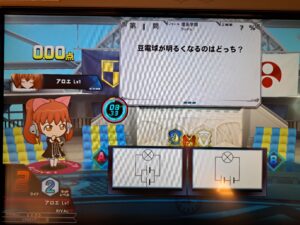

| 近視用のメガネに使われるレンズは凹レンズである |

○ |

| 近視用のメガネに使われるレンズは凸レンズである |

× |

| 使い捨てカイロは使用前より使用後の方が重い |

○ |

| 使い捨てカイロは使用前より使用後の方が軽い |

× |

| ギリシャ語で「巨人」という意味のあるSI接頭語は「ギガ」である |

○ |

| ギリシャ語で「巨人」という意味のあるSI接頭語は「テラ」である |

× |

| ギリシャ語で「怪物」という意味のあるSI接頭辞は「テラ」である |

○ |

| ギリシャ語で「怪物」という意味のあるSI接頭辞は「ギガ」である |

× |

| 振り子が1往復するのにかかる時間は、糸の長さに正比例する |

× |

| 別名を「マリオットの法則」という物理学の法則はボイルの法則である |

○ |

| 別名を「マリオットの法則」という物理学の法則はシャルルの法則である |

× |

| ゼーマン効果に名を残すピーター・ゼーマンはオランダの物理学者である |

○ |

| ゼーマン効果に名を残すピーター・ゼーマンはドイツの物理学者である |

× |

| 赤外線と紫外線のうち波長が長いのは赤外線である |

○ |

| 「モテる男はマメである」という命題が真であるならその対偶の「マメでない男はモテない」も必ず真である |

○ |

| 「モテる男はマメである」という命題が真であるならその逆の「マメな男はモテる」も必ず真である |

× |

| 統計学において、度数分布表で度数の最も多い数値のことを「モード」という |

○ |

| 統計学において、度数分布表で度数の最も多い数値のことを「メジアン」という |

× |

| 統計学において、資料を大きさの順に並べたときに全体の中央にくる値を「メジアン」という |

○ |

| 統計学において、資料を大きさの順に並べたときに全体の中央にくる値を「モード」という |

× |

| キャベンディッシュが発見した気体に「hydrogen(水素)」と命名した科学者はラボアジェである |

○ |

| キャベンディッシュが発見した気体に「hydrogen(水素)」と命名した科学者はシェーレである |

× |

| いくら気体へ圧力をかけても液体にならなくなる温度を臨界温度という |

○ |

| いくら気体へ圧力をかけても液体にならなくなる温度を境界温度という |

× |

| ノーベル賞受賞者の湯川秀樹と朝永振一郎は大学で同級生だった |

○ |

| アラビア数字はアラビア人が発明した |

× |

| 水素原子の電子があるのはK殻である |

○ |

| 水素原子の電子があるのはL殻である |

× |

| 数学で、積分の際に用いる記号・インテグラルを初めて用いたのは微積分法の発見者としても有名なライプニッツである |

○ |

| 数学で、積分の際に用いる記号・インテグラルを初めて用いたのは微積分法の発見者としても有名なアイザック・ニュートンである |

× |

| 交通事故による損失計算で使われる係数はライプニッツ係数である |

○ |

| 交通事故による損失計算で使われる係数はポアンカレ係数である |

× |

| 10の52乗を表す数の単位「恒河沙」は、元々は「ガンジス川の砂」という意味である |

○ |

| 10の52乗を表す数の単位「恒河沙」は、元々は「インダス川の砂」という意味である |

× |

| 元素記号をアルファベット順に並べた時に、最後に来るのはジルコニウムである |

○ |

| 元素記号をアルファベット順に並べた時に、最後に来るのは亜鉛である |

× |

| 自動車のサイドミラーに使われている鏡は普通は凸面鏡である |

○ |

| 自動車のサイドミラーに使われている鏡は普通は凹面鏡である |

× |

| 三角形で、各辺の垂直二等分線の交点と一致するのは「三角形の外心」である |

○ |

| 三角形で、各辺の垂直二等分線の交点と一致するのは「三角形の内心」である |

× |

| 三角形で、3つの内角の二等分線の交点と一致するのは「三角形の内心」である |

○ |

| 三角形で、3つの内角の二等分線の交点と一致するのは「三角形の外心」である |

× |

| 三角形で、各辺の垂直二等分線が交わる点のことを外心という |

○ |

| 三角形で、各辺の垂直二等分線が交わる点のことを内心という |

× |

| 三角形で、3つの内角の二等分線が交わる点のことを内心いう |

○ |

| 三角形で、3つの内角の二等分線が交わる点のことを外心という |

× |

| 三角形で、各頂点から向かい合う辺に垂直に引いた線が交わる点を垂心という |

○ |

| 三角形で、各頂点から向かい合う辺に垂直に引いた線が交わる点を重心という |

× |

| 三角形で、各頂点と向かい合う辺の中点を結んだ線が交わる点を重心という |

○ |

| 三角形で、各頂点と向かい合う辺の中点を結んだ線が交わる点を垂心という |

× |

| 水温が高い海水は密度が小さくなる |

○ |

| 水温が高い海水は密度が大きくなる |

× |

| 科学実験に使われるBTB溶液で「blue(ブルー)」を表すのは最後のBである |

○ |

| 科学実験に使われるBTB溶液で「blue(ブルー)」を表すのは最初のBである |

× |

| 「100マス計算」による教育の生みの親である教育者は岸本裕史である |

○ |

| 「100マス計算」による教育の生みの親である教育者は陰山英男である |

× |

| 電流の単位「アンペア」に名を残す物理学者アンペールは感電してこの世を去った |

× |

| 猛毒として知られる青酸カリはアルカリ性である |

○ |

| 猛毒として知られる青酸カリは酸性である |

× |

| すべての三角形の内部に内接円を描くことができる |

○ |

| ユークリッド平面において全ての四角形は円に内接することができる |

× |

| 1911年にオンネスが超伝導現象を発見した時に用いていた金属は水銀である |

○ |

| 1911年にオンネスが超伝導現象を発見した時に用いていた金属は銀である |

× |

| 同位体である元素の化学的性質は同じである |

○ |

| 原子は電気的に中性である |

○ |

| 江戸時代に、庶民に数学が普及する上で大きな役割を果たした本『塵却記』を著した数学家は吉田光由である |

○ |

| 江戸時代に、庶民に数学が普及する上で大きな役割を果たした本『塵却記』を著した数学家は関孝和である |

× |

| 「点鼠術」という、筆算による代数の計算法を考案したことで知られる江戸時代の数学家は関孝和である |

○ |

| 「点鼠術」という、筆算による代数の計算法を考案したことで知られる江戸時代の数学家は吉田光由である |

× |

| 1849年に、地上で初めて光の速度を測定したことで知られるフランス人はアルマン・フィゾーである |

○ |

| 1849年に、地上で初めて光の速度を測定したことで知られるフランス人はマラン・メルセンヌである |

× |

| 1640年に、反射音を利用して音の速度を測定したことで知られるフランス人はマラン・メルセンヌである |

○ |

| 1640年に、反射音を利用して音の速度を測定したことで知られるフランス人はアルマン・フィゾーである |

× |

| 1オンスと1ポンドでは1ポンドの方が重い |

○ |

| 1オンスと1ポンドでは1オンスの方が重い |

× |

| 1グラムと1匁では1匁の方が重い |

○ |

| 1グラムと1匁では1グラムの方が重い |

× |

| 1グラムと1カラットでは1グラムの方が重い |

○ |

| 1グラムと1カラットでは1カラットの方が重い |

× |

| 都市ガスとプロパンガスで空気よりも重いのはプロパンガスである |

○ |

| 都市ガスとプロパンガスで空気よりも重いのは都市ガスである |

× |

| アルゴンの発見をきっかけとした諸研究により、1904年のノーベル化学賞を受賞した科学者はウィリアム・ラムゼーである |

○ |

| アルゴンの発見をきっかけとした諸研究により、1904年のノーベル化学賞を受賞した科学者はレイリー卿である |

× |

| アルゴンの発見をきっかけとした諸研究により、1904年のノーベル物理学賞を受賞した科学者はレイリー卿である |

○ |

| アルゴンの発見をきっかけとした諸研究により、1904年のノーベル物理学賞を受賞した科学者はウィリアム・ラムゼーである |

× |

| 正十二面体の1つの面の形は五角形である |

○ |

| 正十二面体の1つの面の形は三角形である |

× |

| 正二十面体の1つの面の形は三角形である |

○ |

| 正二十面体の1つの面の形は五角形である |

× |

| ドライアイスは分子結晶である |

○ |

| ドライアイスはイオン結晶である |

× |

| 低い温度に絶対零度があるように高い温度にも限界となる温度がある |

× |

| 2011年のノーベル物理学賞は「宇宙が加速度的に膨張している」ことを発見した3氏に与えられた |

○ |

| 2011年のノーベル物理学賞は「宇宙が一定速度で膨張している」ことを発見した3氏に与えられた |

× |

| 周波数の単位に名を残す物理学者ハインリヒ・ヘルツはノーベル物理学賞を受賞している |

× |

| 電気の送電方法についてエジソンと対立したニコラ・テスラは交流電流を主張した |

○ |

| 電気の送電方法についてエジソンと対立したニコラ・テスラは直流電流を主張した |

× |

| 別名を「鉤股弦の定理」という数学における定理はピタゴラスの定理である |

○ |

| 別名を「鉤股弦の定理」という数学における定理はオイラーの定理である |

× |

| 直流電力を交流電力に変換する装置はインバーターである |

○ |

| 直流電力を交流電力に変換する装置はコンバーターである |

× |

| 交流電流を直流電流に変換する装置はコンバーターである |

○ |

| 交流電流を直流電流に変換する装置はインバーターである |

× |

| 物理学における波動の種類で別名を「粗密波」というのは縦波である |

○ |

| 物理学における波動の種類で別名を「粗密波」というのは横波である |

× |

| 正六面体と正八面体の辺の数は同じである |

○ |

| フェノールの和名は石炭酸である |

○ |

| フェノールの和名は石油酸である |

× |

| 一般に「統計用乱数賽」と呼ばれるサイコロは20面体である |

○ |

| 一般に「統計用乱数賽」と呼ばれるサイコロは24面体である |

× |

| 「傷ついたブリキ」と「傷ついたトタン」では「傷ついたブリキ」の方が錆びやすい |

○ |

| 「傷ついたブリキ」と「傷ついたトタン」では「傷ついたトタン」の方が錆びやすい |

× |

| 第一級アルコールが酸化するとアルデヒドになる |

○ |

| 第一級アルコールが酸化するとケトンになる |

× |

| 第二級アルコールが酸化するとケトンになる |

○ |

| 第二級アルコールが酸化するとアルデヒドになる |

× |

| 普通、乾球温度と温球温度で高い数値を示すのは乾球温度である |

○ |

| 普通、乾球温度と温球温度で高い数値を示すのは温球温度である |

× |

| カルボン酸の1つコハク酸はその名の通り宝石の琥珀から発見された |

○ |

| ヒドロキシ酸の1つ「リンゴ酸」はリンゴから発見されたため命名された |

○ |

| 酒石酸はその名の通りワインなどによく含まれる物質である |

○ |

| 天然に存在している全ての元素には同位体がある |

× |

| 天然に存在する全ての原子は中性子を持っている |

× |

| 非金属元素の中で最も重いのはアルゴンである |

× |

| 電磁誘導の法則を発見したイギリスの物理学者はマイケル・ファラデーである |

○ |

| 電磁誘導の法則を発見したイギリスの物理学者はトマス・ヤングである |

× |

| 酸素と窒素のうち、電気陰性度が大きいのは窒素である |

× |

| ノーベル物理学賞を死後に受賞した科学者がいる |

× |

| 水の臨界角は45度よりも大きい |

○ |

| 水の臨界角は45度よりも小さい |

× |

| 濃硫酸は弱酸である |

○ |

| 希硫酸は弱酸である |

× |

| 一般にカルシウムイオンといえば2価の陽イオンである |

○ |

| 一般にカルシウムイオンといえば2価の陰イオンである |

× |

| 一般にカルシウムイオンといえば1価の陽イオンである |

× |

| 一般にナトリウムイオンといえば1価の陽イオンである |

○ |

| 一般にナトリウムイオンといえば1価の陰イオンである |

× |

| 一般にナトリウムイオンといえば2価の陽イオンである |

× |

| エタノールはアセトアルデヒドを経て酢酸に分解される |

○ |

| エタノールはアセトアルデヒドを経て蟻酸に分解される |

× |

| メタノールはホルムアルデヒドを経て蟻酸に分解される |

○ |

| メタノールはホルムアルデヒドを経て酢酸に分解される |

× |

| ハロゲン化水素は周期表の下ほど酸が強い |

○ |

| 四色定理の証明のような長く複雑な証明を指す数学用語は「エレファントな証明」である |

○ |

| 四色定理の証明のような長く複雑な証明を指す数学用語は「マンモスな証明」である |

× |

| 水の電解度は温度が上がると大きくなる |

○ |

| 水の電解度は温度が上がると小さくなる |

× |

| 全ての正多面体は球に内接することができる |

○ |

| アルミニウムのサビの色は白である |

○ |

| アルミニウムのサビの色は青である |

× |

| 石灰石に塩酸を加えると発生する気体は二酸化炭素である |

○ |

| 石灰石に塩酸を加えると発生する気体は酸素である |

× |

| ダイヤモンドは電気を通さない |

○ |

| 双子素数が存在するように四つ子素数も存在する |

○ |

| 半素数は素数ではない |

○ |

| 半素数は素数の一種である |

× |

| 数学で、最も小さい半素数は4である |

○ |

| 数学で、最も小さい半素数は2である |

× |

| イオン化エネルギーが最も大きい元素はヘリウムである |

○ |

| イオン化エネルギーが最も大きい元素はフッ素である |

× |

| イオン化エネルギーが小さい原子ほど陽イオンになりやすい |

○ |

| 元素の周期表の同周期では原子番号が増えると原子半径が小さくなる |

○ |

| 元素の周期表の同周期では原子番号が増えると原子半径が大きくなる |

× |

| アルカンの置換反応は光や紫外線が当たらないと起こらない |

○ |

| 貴ガスには電気陰性度の値がない |

○ |

| 水素爆弾は水素の核融合で生まれたエネルギーを利用したものである |

○ |

| 水素爆弾は水素の核分裂で生まれたエネルギーを利用したものである |

× |

| 原子爆弾はウランやプルトニウムの核分裂で生まれたエネルギーを利用したものである |

○ |

| 原子爆弾はウランやプルトニウムの核融合で生まれたエネルギーを利用したものである |

× |

| ベンゼン環で、原子が作っている環の形は六角形である |

○ |

| ベンゼン環で、原子が作っている環の形は五角形である |

× |

| 水素化物イオンは陰イオンである |

○ |

| 水素化物イオンは陽イオンである |

× |

| メルセンヌ素数に名を残すメルセンヌはフランス人である |

○ |

| メルセンヌ素数に名を残すメルセンヌはギリシャ人である |

× |

| アルカリ金属の単体に潮解性はない |

○ |

| 科学実験で使うキップの装置は固体と液体を反応させる時に使うものである |

○ |

| 科学実験で使うキップの装置は固体と気体を反応させる時に使うものである |

× |

| 「酸はH+を出すもの、塩基はH+を受け取るもの」という定義をブレンステッド・ローリーの定義という |

○ |

| 「酸はH+を出すもの、塩基はH+を受け取るもの」という定義をアレニウスの定義という |

× |

| 「酸はH+を出すもの、塩基はOH-を出すもの」という定義をアレニウスの定義という |

○ |

| 「酸はH+を出すもの、塩基はOH-を出すもの」という定義をブレンステッド・ローリーの定義という |

× |

| エチレンとエチレングリコールのうち、極性がより大きいのはエチレンである |

× |

| 黄金比を表す比率は1:(1+√5/2)である |

○ |

| 黄金比を表す比率は1:(1+√2/2)である |

× |

| フッ化水素酸とフッ化ナトリウムのうち、歯科医療などの現場で使われるのはフッ化ナトリウムである |

○ |

| フッ化水素酸とフッ化ナトリウムのうち、歯科医療などの現場で使われるのはフッ化水素酸である |

× |

| Excel関数のひとつ「LCM」は最小公倍数を求める関数である |

○ |

| Excel関数のひとつ「LCM」は最大公約数を求める関数である |

× |

| Excel関数のひとつ「GCD」は最大公約数を求める関数である |

○ |

| Excel関数のひとつ「GCD」は最小公倍数を求める関数である |

× |

| Excel関数のひとつ「COMBIN」は重複なしの組み合わせの数を求める関数である |

○ |

| Excel関数のひとつ「COMBIN」は重複組み合わせの数を求める関数である |

× |

| Excel関数のひとつ「COMBINA」は重複組み合せの数を求める関数である |

○ |

| Excel関数のひとつ「COMBINA」は重複なしの組み合わせの数を求める関数である |

× |

| Excel関数のひとつ「DEGREES」はラジアンを度に変換する関数である |

○ |

| Excel関数のひとつ「DEGREES」は度をラジアンに変換する関数である |

× |

| Excel関数のひとつ「RADIANS」は度をラジアンに変換する関数である |

○ |

| Excel関数のひとつ「RADIANS」はラジアンを度に変換する関数である |

× |

| 底をeとする対数のことを自然対数という |

○ |

| 底をeとする対数のことを常用対数という |

× |

| 底を10とする対数のことを常用対数という |

○ |

| 底を10とする対数のことを自然対数という |

× |

| アルカリ金属の単体は空気や水に触れないように石油の中に保存するのが良い |

○ |

| 無水フタル酸に水を反応させるとフタル酸になる |

○ |

| 遷移元素は全て金属元素である |

○ |

| プロパンガスでは中毒死しない |

○ |

| ネスラー試薬はアンモニアと反応すると褐色になる |

○ |

| ネスラー試薬はアンモニアと反応すると無色になる |

× |

| 1桁の自然数に不足数はひとつも存在しない |

× |

| 1桁の自然数に過剰数はひとつも存在しない |

○ |

| 元素の中で電気導電性が最も大きいのは銀である |

○ |

| 元素の中で電気導電性が最も大きいのは銅である |

× |

| 毒ガスとして知られる「サリン」は開発者である科学者たちの頭文字を並べて命名された |

○ |

| 毒ガスとして知られる「サリン」は合成材料となる化学物質の頭文字を並べて命名された |

× |

| ナイアガラの滝に水力発電所を作ったのはニコラ・テスラである |

○ |

| ナイアガラの滝に水力発電所を作ったのはエジソンである |

× |

| アルミニウムに塩酸を加えると発生する気体は水素である |

○ |

| アルミニウムに塩酸を加えると発生する気体は二酸化炭素である |

× |

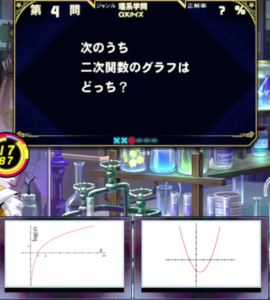

| y=2x+4という式においてyはxの2次関数である |

× |

| 2006年の京都大学入試で出題され話題となった、非常に短い問題は「tan1は有理数か」である |

× |

| 直径に対する円周角は直角であるという数学における定理の名前はタレスの定理である |

○ |

| 直径に対する円周角は直角であるという数学における定理の名前はユークリッドの定理である |

× |

| 放射性炭素年代測定は金属でも測定可能である |

× |

| 数学で用いる単位円とは半径が1の円である |

○ |

| 数学で用いる単位円とは直径が1の円である |

× |

| 英語名をソディウムという元素はナトリウムである |

○ |

| 英語名をソディウムという元素はカリウムである |

× |

| 地球上の物体に働く遠心力は緯度が高くなるほど小さくなる |

○ |

| 地球上の物体に働く遠心力は緯度が高くなるほど大きくなる |

× |

| 顕微鏡の接眼ミクロメーターは倍率を変えると1目盛りの長さも変わる |

○ |

| 顕微鏡の対物ミクロメーターは倍率を変えると1目盛りの長さも変わる |

× |

| 顕微鏡の対物ミクロメーターは対物レンズの中に入れて使う |

× |

| 顕微鏡の接眼ミクロメーターは接眼レンズの中に入れて使う |

○ |

| これまでに素粒子のクォークを単独で取り出すことに成功したことは一度もない |

○ |

| リチウムイオン電池でチタン酸リチウムを用いるのは負極である |

○ |

| リチウムイオン電池でチタン酸リチウムを用いるのは正極である |

× |

| リチウムイオン電池でコバルト酸リチウムを用いるのは正極である |

○ |

| リチウムイオン電池でコバルト酸リチウムを用いるのは負極である |

× |

| 同周期の原子の半径は原子番号が大きくなるほど小さくなる |

○ |

| 同周期の原子の半径は原子番号が大きくなるほど大きくなる |

× |

| 同族の原子の半径は周期表の下に行くほど大きくなる |

○ |

| 同族の原子の半径は周期表の下に行くほど小さくなる |

× |

| 四つ折りのろ紙とひだ折りのろ紙のうち、濾過時間がより短くなるのはひだ折りのろ紙である |

○ |

| 四つ折りのろ紙とひだ折りのろ紙のうち、濾過時間がより短くなるのは四つ折りのろ紙である |

× |

| 食塩水を濾過した液を冷やすと食塩の粒を取り出すことができる |

× |

| 食塩水を濾過した液を熱すると食塩の粒を取り出すことができる |

○ |

| 過酸化水素水を加熱すると発生する気体は酸素である |

○ |

| 過酸化水素水を加熱すると発生する気体は水素である |

× |

| 大きく膨らませたゴム風船にレモンの皮を絞って汁をたらすと風船は割れてしまう |

○ |

| 大きく膨らませたゴム風船にレモンの皮を絞って汁をたらすと風船はしぼんでしまう |

× |

| 2018年11月の国際度量衡総会でケルビンの新しい定義に用いられることになった定数はボルツマン定数である |

○ |

| 2018年11月の国際度量衡総会でケルビンの新しい定義に用いられることになった定数はプランク定数である |

× |

| 2018年11月の国際度量衡総会でキログラムの新しい定義に用いられることになった定数はプランク定数である |

○ |

| リチウムイオン電池にはメモリー効果は見られない |

○ |

| 真空状態でマッチを擦っても火はつかない |

× |

| 英語名をポタシウムという元素はカリウムである |

○ |

| 英語名をポタシウムという元素はナトリウムである |

× |

| ファンデルワールス力は全ての分子の間に働いている |

○ |

| 元素の周期表で金、銀、銅は同じ列にある |

○ |

| 正多面体で頂点の数が最も多いのは正十二面体である |

○ |

| 正多面体で頂点の数が最も多いのは正二十面体である |

× |

| 比重が「0.53」と、全ての金属元素の中で最も軽いのはリチウムである |

○ |

| 水酸化物イオンは陰イオンである |

○ |

| 水酸化物イオンは陽イオンである |

× |

| 燃焼の4要素と呼ばれる可燃物、酸素供給体、点火源、燃焼の継続は、どれか1つでも取り除けば火は消える |

○ |

| 火をつけたロウソクに集気瓶を被せ、炎が消えた後の空気には酸素は残ってない |

× |

| 3人でジャンケンをしてあいこになる確率は50%よりも高い |

× |

| 管内を流れる流体の速さを測定するのに用いる、18世紀に発明された計器はピトー管である |

○ |

| 管内を流れる流体の速さを測定するのに用いる、18世紀に発明された計器はベンチュリ管である |

× |

| 断熱膨張した空気は温度が下がる |

○ |

| 2つのデータ間の関連性を示す相関係数は、値が小さくなればなるほどデータ間の相関が無いことを示している |

× |

| アインシュタインの相対性理論では、重力が強い場所ほど時間の流れは遅い |

○ |

| アインシュタインの相対性理論では、重力が強い場所ほど時間の流れは速い |

× |

| 断熱圧縮した空気は温度が下がる |

× |

| 2011年に、国立がん研究センターは「肉を多量に摂取すると大腸がんにかかり易くなる」と発表した |

○ |

| 2011年に、国立がん研究センターは「肉を多量に摂取すると胃がんにかかり易くなる」と発表した |

× |

| 茎・葉の区別がはっきりしており維管束を有する植物を「茎葉体」という |

○ |

| 茎・葉の区別がはっきりしており維管束を有する植物を「葉状体」という |

× |

| 茎・葉の区別がなく維管束を持たない植物体を「葉状体」という |

○ |

| 茎・葉の区別がなく維管束を持たない植物体を「茎葉体」という |

× |

| ネコザメは猫のように鳴くことから名前をつけられた |

× |

| 白血病にかかった人は体内の白血球が増える |

○ |

| 白血病にかかった人は体内の白血球が減る |

× |

| 秋に発芽して翌年の夏に枯れる草を二年草という |

○ |

| 秋に発芽して翌年の夏に枯れる草を一年草という |

× |

| 現存する最大の哺乳類であるシロナガスクジラはヒゲクジラ亜目に分類される |

○ |

| 現存する最大の哺乳類であるシロナガスクジラはハクジラ亜目に分類される |

× |

| ハゼ科の魚・シラウオは死ぬと黒色になる |

× |

| タコやイカの体にある心臓の数は3つである |

○ |

| タコやイカの体にある心臓の数は2つである |

× |

| 「同じ種の恒温動物では寒い地域に住むものほど耳や尾が短い」という法則は「アレンの法則」である |

○ |

| 「同じ種の恒温動物では寒い地域に住むものほど耳や尾が短い」という法則は「ベルグマンの法則」である |

× |

| 「同じ種の恒温動物では寒い地域に住むものほど体が大きい」という法則は「ベルグマンの法則」である |

○ |

| 「同じ種の恒温動物では寒い地域に住むものほど体が大きい」という法則は「アレンの法則」である |

× |

| 体長が80mm以上もある世界最大のセミはテイオウゼミである |

○ |

| 体長が80mm以上もある世界最大のセミはコウテイゼミである |

× |

| 人間の歯で、歯冠の表面を覆っている層を「エナメル質」という |

○ |

| 人間の歯で、歯冠の表面を覆っている層を「セメント質」という |

× |

| 人間の歯で、歯根の象牙質を覆っている層を「セメント質」という |

○ |

| 人間の歯で、歯根の象牙質を覆っている層を「エナメル質」という |

× |

| 「乳歯」のことを、英語では「a milk tooth」という |

○ |

| ABO式血液型とRh式血液型の発見者は同じである |

○ |

| 突然変異を発見したド・フリースが実験に用いたのはインゲンマメである |

× |

| 感染症の一種狂犬病の別名を「恐水病」という |

○ |

| 感染症の一種狂犬病の別名を「恐火病」という |

× |

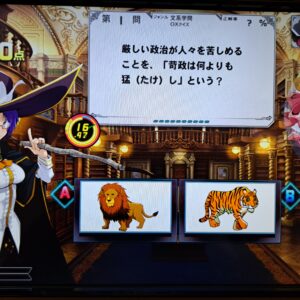

| オスのトラとメスのライオンの間に生まれる雑種をタイゴンという |

○ |

| オスのトラとメスのライオンの間に生まれる雑種をライガーという |

× |

| ミツバチの働きバチはすべてメスである |

○ |

| ミツバチの働きバチはすべてオスである |

× |

| ミツバチの働き蜂が卵を生むこともある |

○ |

| ミツバチの女王バチはオスとメスを生み分けることができる |

○ |

| 「キツネノマゴ」という植物がありますが「キツネノヒマゴ」という植物も実在する |

○ |

| 2010年3月に奈良県立医科大学の中島祥介教授らが、IPS細胞から作成することに成功した臓器は「腸」である |

○ |

| 2010年3月に奈良県立医科大学の中島祥介教授らが、IPS細胞から作成することに成功した臓器は「胃」である |

× |

| 2010年に奈良県立医科大学の中島祥介教授らが、iPS細胞から作成することに成功した臓器は「胃」である |

× |

| ゾウの牙は一生伸び続ける |

○ |

| 植物のポプラはヤナギ科である |

○ |

| 植物のポプラはスギ科である |

× |

| パンダも冬眠する |

× |

| タヌキも冬眠する |

○ |

| 手の爪が最も早く伸びる季節は夏である |

○ |

| 手の爪が最も早く伸びる季節は冬である |

× |

| 水族館で人気のアシカ、アザラシ、オットセイはすべて同じ科の動物である |

× |

| 特に花の小さいパンジーをさす名称はビオラである |

○ |

| 特に花の小さいパンジーをさす名称はチェロである |

× |

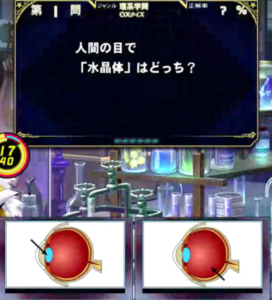

| 「人間の目は、明るい所では黄緑色が、暗い所では青緑色が最もよくみえる」という現象は「プルキニエ現象」である |

○ |

| 「人間の目は、明るい所では黄緑色が、暗い所では青緑色が最もよくみえる」という現象は「レイノルズ現象」である |

× |

| 猫も狂犬病になる |

○ |

| 鳥目という言葉があるようにインコは暗いところでは目がほとんど見えない |

× |

| 胃かいようの原因となる「ピロリ菌」の「ピロリ」とはもともと胃の末端の「幽門」という意味である |

○ |

| 胃かいようの原因となる「ピロリ菌」の「ピロリ」とはもともと胃の入り口の「噴門」という意味である |

× |

| ウソという鳥がいるようにオオウソという鳥もいる |

× |

| トナカイの角はオスだけにある |

× |

| ジャガイモの年間生産量が現在最も多い国はインドである |

× |

| 体内に発電器官を持つデンキウナギは頭の方がプラス極、尾の方がマイナス極である |

○ |

| デンキウナギは自分の電気に感電して麻痺してしまうことがある |

× |

| デンキウナギはウナギの仲間ではない |

○ |

| クラゲには心臓はない |

○ |

| ウナギにはウロコがない |

× |

| クロイツフェルト・ヤコブ病は症例報告を行った2人の医学者クロイツフェルトとヤコブにちなんで命名された |

○ |

| 1978年にイギリスで誕生した世界初の試験管ベビーは女の子である |

○ |

| 1978年にイギリスで誕生した世界初の試験管ベビーは男の子である |

× |

| マイワシの別名は「ナナツボシ」である |

○ |

| マイワシの別名は「ミツボシ」である |

× |

| ミツオビアルマジロとムツオビアルマジロ。完全なボール状に丸くなれるのはミツオビアルマジロである |

○ |

| ミツオビアルマジロとムツオビアルマジロ。完全なボール状に丸くなれるのはムツオビアルマジロである |

× |

| フグもフグの毒にあたる |

× |

| 植物のハルジオンとヒメジョオンは同じ科に属している |

○ |

| 地球上に存在する動物の中でもっとも大きな卵を産む鳥はダチョウである |

○ |

| 地球上に存在する動物の中でもっとも大きな卵を産む鳥はエミューである |

× |

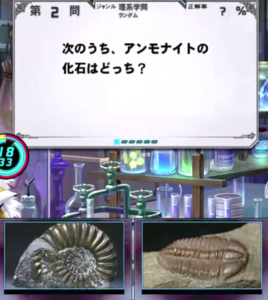

| おなじみの化石動物三葉虫のことを英語では「トリロバイト」という |

○ |

| おなじみの化石動物三葉虫のことを英語では「トリテレイア」という |

× |

| 医療業界の慣用語で「アポ」といえば脳卒中のことである |

○ |

| 医療業界の慣用語で「アポ」といえば心筋梗塞のことである |

× |

| コンドルはオスよりメスの体のほうが大きい |

× |

| アジアゾウとアフリカゾウ。脚のひづめの数が多いのはアジアゾウである |

○ |

| アジアゾウとアフリカゾウ。脚のひづめの数が多いのはアフリカゾウである |

× |

| アジアゾウとアフリカゾウ。耳が大きいのはアフリカゾウである |

○ |

| 医者がポンポンと体をたたく打診は、スイカ選びがヒントになって生まれた |

× |

| マメジカはシカ科で最も体が小さい |

× |

| 植物のイチョウは「一枚の葉」という意味の「一葉」から名づけられた |

× |

| サナダムシの名前の由来となったのは真田紐である |

○ |

| サナダムシの名前の由来となったのは真田博士である |

× |

| 寄生虫の一つ、サナダムシは発見した医学者の名前から命名された |

× |

| インフルエンザのウィルスにはA型、B型という種類がある |

○ |

| ソバはタデ科の植物である |

○ |

| ハエが足先をこすり合わせる動作は、汚れを落とすためのものである |

○ |

| クモの巣を作る糸で普通、粘り気があるのは横糸である |

○ |

| クモの巣を作る糸で普通、粘り気があるのは縦糸である |

× |

| 梅の花びらの数は5枚である |

○ |

| 梅の花びらの数は4枚である |

× |

| アブラナの花には花びらが4枚ある |

○ |

| アブラナの花には花びらが6枚ある |

× |

| ネコザメとネズミザメで大きいのはネズミザメの方である |

○ |

| ネコザメとネズミザメで大きいのはネコザメの方である |

× |

| 絶滅した大型の鳥モアがかつて生息していたのはニュージーランドである |

○ |

| 絶滅した大型の鳥モアがかつて生息していたのはマダガスカル島である |

× |

| 涙は血液から作られる |

○ |

| アサガオとヨルガオとでは一般にアサガオの花の方が小さい |

○ |

| アサガオとヨルガオとでは一般にアサガオの花の方が大きい |

× |

| 昆虫の蚊はカ科に分類される |

○ |

| ニワトリの卵はヒナが育つにつれて軽くなる |

○ |

| ニワトリの卵はヒナが育つにつれて重くなる |

× |

| タニシは貝殻を付けたまま生まれてくる |

○ |

| 食虫植物は虫以外のものも食べることができる |

○ |

| ツバメは、日本では夏鳥である |

○ |

| ツバメは、日本では冬鳥である |

× |

| ヒラメはカレイ科の魚である |

○ |

| ヒラメはヒラメ科の魚である |

× |

| ヒラメは生まれた時には目が体の左右に分かれている |

○ |

| ヒラメは生まれた時から目が片側に寄っている |

× |

| ヒラメは生まれた時から両目が左側に寄っている |

× |

| 海の底にいるヒラメは体内に浮袋がない |

○ |

| 一重まぶたと二重まぶた遺伝の上で優性とされるのは二重まぶたである |

○ |

| 一重まぶたと二重まぶた遺伝の上で優性とされるのは一重まぶたである |

× |

| レモンはミカン科の植物である |

○ |

| レモンはバラ科の植物である |

× |

| 岩国市名物のシロヘビはアオダイショウのアルビノである |

○ |

| 岩国市名物のシロヘビはニシキヘビのアルビノである |

× |

| イヌの永久歯は42本である |

○ |

| イヌの永久歯は30本である |

× |

| 「冬眠」ではなく夏の間に活動を休止する「夏眠」をする野生生物も存在する |

○ |

| 地球上に存在する動物の中でもっとも大きな脳を持つのはマッコウクジラである |

○ |

| 地球上に存在する動物の中でもっとも大きな脳を持つのはザトウクジラである |

× |

| マッコウクジラは歯で年齢を計測する |

○ |

| マッコウクジラは耳あかで年齢を計測する |

× |

| ナガスクジラは耳あかで年齢を計測する |

○ |

| ナガスクジラは歯で年齢を計測する |

× |

| 馬の年齢を判断する場所は歯である |

○ |

| 馬の年齢を判断する場所は蹄(ひづめ)である |

× |

| のどちんこにも筋肉はある |

○ |

| キツツキの仲間がくちばしで木をつついて音を出す行動のことを「ドラミング」という |

○ |

| キツツキの仲間がくちばしで木をつついて音を出す行動のことを「マウンティング」という |

× |

| 一卵性双生児と二卵性双生児数が多いのは二卵性双生児である |

○ |

| 一卵性双生児と二卵性双生児数が多いのは一卵性双生児である |

× |

| 海にいる生物クモヒトデの腕部は一般的に8本ある |

× |

| クモの足は8本ですがクモヒトデの足も8本である |

× |

| 英名を「ブラックサレナ」という植物はクロユリである |

○ |

| 英名を「ブラックサレナ」という植物はクロマツである |

× |

| ウミガラスはウミスズメ科である |

○ |

| 胆汁を生成する人間の臓器は胆臓である |

○ |

| 胆汁を生成する人間の臓器は胆のうである |

× |

| 昆虫のノミはオスもメスも人間の血を吸う |

○ |

| マムシは目と鼻の間に、ハブは唇の鱗に持っている、赤外線を感知するための器官は「ピット器官」である |

○ |

| マムシは目と鼻の間に、ハブは唇の鱗に持っている、赤外線を感知するための器官は「ヤコブソン器官」である |

× |

| ジュゴンとマナティー・尾びれがうちわのように丸いのはマナティーである |

○ |

| ジュゴンとマナティー・尾びれがうちわのように丸いのはジュゴンである |

× |

| 2010年に、両生類として初めてゲノムの解読がされた生物はカエルである |

○ |

| 2010年に、両生類として初めてゲノムの解読がされた生物はイモリである |

× |

| 人体の質量のうち最も多くを占める元素は酸素である |

○ |

| 人体の質量のうち最も多くを占める元素は炭素である |

× |

| 毒蛇のマムシは別のマムシに噛まれても死なない |

○ |

| ペリカンは空を飛ぶことができる |

○ |

| ペリカンは空を飛ぶことができない |

× |

| ライオンの群れで狩りをするのは通常メスである |

○ |

| ライオンの群れで狩りをするのは通常オスである |

× |

| シロイルカは生まれた時から真っ白である |

× |

| 慶應大学先端生命科学研究所が2010年に開発したのは唾液から膵臓や乳がんを検出する方法である |

○ |

| 慶應大学先端生命科学研究所が2010年に開発したのは血液から膵臓や乳がんを検出する方法である |

× |

| 第1回ノーベル生理学・医学賞の候補にあがっていた日本人は北里柴三郎である |

○ |

| 鳥のインプリンティング(刷り込み)の現象を最初に指摘した動物学者はローレンツである |

○ |

| 鳥のインプリンティング(刷り込み)の現象を最初に指摘した動物学者はフリッシュである |

× |

| シロアリにも、女王アリがいる |

○ |

| 女王アリが交尾して産まれた受精卵は全てメスになる |

○ |

| 女王アリが交尾する相手は生涯で一匹だけである |

× |

| 人間の動脈と静脈で、逆流を防ぐための弁がついているのは静脈である |

○ |

| 人間の動脈と静脈で、逆流を防ぐための弁がついているのは動脈である |

× |

| ハゲタカも子供の頃は頭にフサフサと毛が生えている |

× |

| 医療用語で「ヘモ」と呼ばれるのは「痔」のことである |

○ |

| 医療用語で「ヘモ」と呼ばれるのは「便秘」のことである |

× |

| 「痔」という言葉の由来は出血することから「血」がなまったものである |

× |

| 1885年に医術開業試験に合格し近代日本初の公認女性医師となったのは荻野吟子である |

○ |

| 1885年に医術開業試験に合格し近代日本初の公認女性医師となったのは吉岡弥生である |

× |

| ブロッコリーとカリフラワーは同じ科の植物である |

○ |

| コーヒーはアカネ科の植物である |

○ |

| コーヒーはマメ科の植物である |

× |

| ハリモグラにトンネルを掘る習性はない |

× |

| 人間の脳と心臓のうちより多くカロリーを消費するのは脳である |

○ |

| 人間の脳と心臓のうちより多くカロリーを消費するのは心臓である |

× |

| 近寄ってよく見るとクロヒョウの模様もヒョウと同じく「豹柄」である |

○ |

| アミノ酸の一種、アスパラギンはアスパラガスの中から発見されたことからその名がつけられた |

○ |

| アサガオ、ヒルガオ、ヨルガオは全て同じ科の植物である |

○ |

| 1902年、最初に発見された「ホルモン」はセクレチンである |

○ |

| 1902年、最初に発見された「ホルモン」はガストリンである |

× |

| カバが流す汗の色は赤い |

○ |

| カバが流す汗の色は青い |

× |

| カモシカが流す汗の色は青い |

○ |

| カモシカが流す汗の色は赤い |

× |

| 様々な動物を観察したチャールズ・ダーウィンは自分の子どもの観察記録も残している |

○ |

| オレンジの花が美しいクンシランはラン科である |

× |

| クジラも汗をかく |

× |

| 鳥類は汗をかかない |

○ |

| ウマヅラコウモリはオスだけが馬面になる |

○ |

| ドイツ語ではイソギンチャクのことを「海のバラ」という |

○ |

| ドイツ語ではイソギンチャクのことを「海のヒマワリ」という |

× |

| カンガルーの赤ちゃんはおしっこをする時は母親の袋の外に出る |

× |

| 32本ある人間の永久歯は上に16本、下に16本生える |

○ |

| 同じ「菖蒲」と書くアヤメとショウブは同じ科の植物である |

× |

| 植物のアヤメとショウブは漢字では全く同じ字を書く |

○ |

| ハリネズミは生まれた時から体に針が生えている |

○ |

| 目の水晶体が濁って視力が衰える病気を白内障という |

○ |

| 目の水晶体が濁って視力が衰える病気を緑内障という |

× |

| 目の圧力が上昇して視機能に異常が出る病気を緑内障という |

○ |

| 目の圧力が上昇して視機能に異常が出る病気を白内障という |

× |

| 目の病気「白内障」は水晶体が濁る病気である |

○ |

| 目の病気「白内障」は角膜が濁る病気である |

× |

| 2010年に大きな問題となった口蹄疫は、一般に偶蹄目の動物に感染する病気である |

○ |

| 2010年に大きな問題となった口蹄疫は、一般に奇蹄目の動物に感染する病気である |

× |

| ベンガルトラの変種であるホワイトタイガーは「アルビノ」と呼ばれる突然変異による動物である |

× |

| ミーアキャットはその名の通りネコ科の動物である |

× |

| ビタミンの「ビタ」とは「ビター」つまり「苦い」という意味である |

× |

| 春の七草の「スズナ」と「ナズナ」は同じ科の植物である |

○ |

| マカロニペンギンは発見者のマカロニさんにちなんで命名された |

× |

| 世界初の体外受精児を誕生させ2010年にノーベル医学・生理学賞を受賞したイギリスの医学者はロバート・エドワーズである |

○ |

| 世界初の体外受精児を誕生させ2010年にノーベル医学・生理学賞を受賞したイギリスの医学者はルイーズ・ブラウンである |

× |

| 一つの巣に女王アリは必ず一匹しかいない |

× |

| 女王アリは交尾を終えると自ら羽根を切り取る |

○ |

| 「サルのイモ洗い行動」で有名な宮崎県の島は幸島である |

○ |

| 「サルのイモ洗い行動」で有名な宮崎県の島は祝島である |

× |

| ホタルの光る部分を触るとほんの少しだけ熱い |

× |

| ホタルは幼虫の時も光る |

○ |

| ホタルは卵の時も光る |

○ |

| ゲンジボタルの東日本型と西日本型で、光る間隔が長いのは東日本型である |

○ |

| ゲンジボタルの東日本型と西日本型で、光る間隔が長いのは西日本型である |

× |

| カタツムリは、成長するにつれて殻の渦巻きが増えていく |

○ |

| カタツムリは、殻を取られても生きることができる |

× |

| 1980年に世界保健機関が根絶宣言をした病気は天然痘である |

○ |

| 1980年に世界保健機関が根絶宣言をした病気はペストである |

× |

| 世界最大の蝶として知られるアレキサンドラトリバネアゲハはアレキサンドリアで発見されたことからその名前がつけられた |

× |

| ウミホタルという生物がいるように、ウミセミという生物もいる |

○ |

| 甘味料を採取するアマハステビアといえばキク科の植物である |

○ |

| 甘味料を採取するアマハステビアといえばイネ科の植物である |

× |

| 歯の治療の際に用いられる酸化アルミニウムの粉を吹きつけて虫歯を削る器具をウィスパージェットという |

○ |

| 歯の治療の際に用いられる酸化アルミニウムの粉を吹きつけて虫歯を削る器具をエアータービンという |

× |

| ノロウイルスの名前の元になった都市ノーウォークがある国はアメリカである |

○ |

| ノロウイルスの名前の元になった都市ノーウォークがある国はイギリスである |

× |

| 絶滅した鳥、リョコウバトの最後の一匹とされる「マーサ」の名は、米大統領ワシントンの夫人にちなむ |

○ |

| 絶滅した鳥、リョコウバトの最後の一匹とされる「マーサ」の名は、米大統領リンカーンの夫人にちなむ |

× |

| ギネスが認める最も大きい音を出す動物はシロナガスクジラである |

○ |

| ギネスが認める最も大きい音を出す動物はインドゾウである |

× |

| 人類史上最も感染者数の多い感染症として、ギネスにも登録されているのは歯周病である |

○ |

| 人類史上最も感染者数の多い感染症として、ギネスにも登録されているのは虫歯である |

× |

| 全身を一周した血液が大静脈から戻ってくる人間の心臓の部位は右心房である |

○ |

| 全身を一周した血液が大静脈から戻ってくる人間の心臓の部位は左心房である |

× |

| 肺静脈から動脈血化された血液を受ける人間の心臓の部位は左心房である |

○ |

| 肺静脈から動脈血化された血液を受ける人間の心臓の部位は右心房である |

× |

| 海の生物・カイメンを英語では「スポンジ」という |

○ |

| ノーベル生理学・医学賞を死後に受賞した医学者がいる |

○ |

| 京都や高知で「流れ子」と呼ばれている貝はトコブシである |

○ |

| 京都や高知で「流れ子」と呼ばれている貝はハマグリである |

× |

| 人間の骨にも血管が通っている |

○ |

| ミカンの一種、伊予柑が最初に発見された県は山口県である |

○ |

| ミカンの一種、伊予柑が最初に発見された県は愛媛県である |

× |

| 地質時代で三葉虫が絶滅したのは二畳紀である |

○ |

| 地質時代で三葉虫が絶滅したのは三畳紀である |

× |

| ワラジムシもダンゴムシのように体を丸めることができる |

× |

| 人間の胃酸は鉄を溶かすこともできる |

○ |

| エゾマツが分布しているのはその名の通り北海道だけである |

○ |

| エゾリスとエゾシマリスのうち冬眠するのはエゾシマリスである |

○ |

| エゾリスとエゾシマリスのうち冬眠するのはエゾリスである |

× |

| ヒトのふくらはぎにある「ヒラメ筋」は魚のヒラメと同じく大部分が白い筋肉である |

× |

| ダンゴムシにオスとメスの区別はない |

× |

| 2012年5月に兵庫県立大学が「実は外来種であると考えられる」と発表した生物はニホンヤモリである |

○ |

| 2012年5月に兵庫県立大学が「実は外来種であると考えられる」と発表した生物はニホンイモリである |

× |

| 魚のキュウリウオは胡瓜に似た臭いがすることからその名がつけられた |

○ |

| 魚のキュウリウオは胡瓜に似た形であることからその名がつけられた |

× |

| 2012年にイタリアのドロミーティ山脈にあった琥珀の中から発見されたのは、2億3000万年前の世界最古となるダニである |

○ |

| 2012年にイタリアのドロミーティ山脈にあった琥珀の中から発見されたのは、2億3000万年前の世界最古となるノミである |

× |

| タツノオトシゴの子供を育てるための育児嚢はオスにしかない |

○ |

| 現存する亀の中で最も大きいのはオサガメである |

○ |

| 現存する亀の中で最も大きいのはゾウガメである |

× |

| トンボの幼虫ヤゴはエラを持っている |

○ |

| 海に住む生物タコの足は頭から生えている |

○ |

| 「海草」は種子で増える |

○ |

| 「海草」は胞子で増える |

× |

| 「海藻」は胞子で増える |

○ |

| 「海藻」は種子で増える |

× |

| 人間の大腸が分泌する大腸液はアルカリ性である |

○ |

| 人間の大腸が分泌する大腸液は酸性である |

× |

| 東京湾にはサンゴが生息している |

○ |

| 確定申告の「医療費控除」。入退院時のタクシー代も排除の対象となる |

○ |

| 2008年より、原爆の被爆者から患部の細胞を採取し、DNA等を冷凍保存する取り組みを行っているのは長崎大学である |

○ |

| 2008年より、原爆の被爆者から患部の細胞を採取し、DNA等を冷凍保存する取り組みを行っているのは広島大学である |

× |

| ラクダは砂塵が入るのを防ぐため鼻の穴を閉じることができる |

○ |

| 美容の世界でいうセルライトとは、フランスの生理学者・セリオスの名前にちなんでいる |

× |

| 2013年に、京都大学のiPS研究所が「アルツハイマー病の予防に役立つ可能性がある」と発表したのはドコサヘキサエン酸である |

○ |

| 2013年に、京都大学のiPS研究所が「アルツハイマー病の予防に役立つ可能性がある」と発表したのはエイコサペンタエン酸である |

× |

| ハエとトンボでは複眼の一つ一つの眼はトンボの方が多い |

○ |

| ハエとトンボでは複眼の一つ一つの眼はハエの方が多い |

× |

| 別名を「夢見鳥」という昆虫は蝶である |

○ |

| 別名を「夢見鳥」という昆虫はてんとう虫である |

× |

| 人体の「腱」を医学用語では「テンドン」という |

○ |

| 人体の「腱」を医学用語では「カツドン」という |

× |

| 赤血球だけでなく白血球にもRh式血液型がある |

× |

| 英語で「ホエールシャーク」というサメはジンベイザメである |

○ |

| 英語で「ホエールシャーク」というサメはホオジロザメである |

× |

| 金魚は英語でも「ゴールドフィッシュ」という |

○ |

| 別名を「ヨーロッパイモリ」ともいう両生類はサラマンドラである |

○ |

| 別名を「ヨーロッパイモリ」ともいう両生類はアホロートルである |

× |

| キノコの一種、アワビタケは食感がアワビに似ていることから命名された |

○ |

| キノコの一種、アワビタケは見た目がアワビに似ていることから命名された |

× |

| 「ハエドクソウ」はその名の通りハエに対する毒性をもっている |

○ |

| コオロギの耳がある場所は前脚である |

○ |

| コオロギの耳がある場所は後脚である |

× |

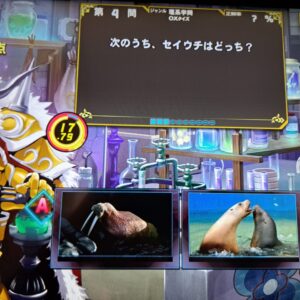

| アシカとアザラシのうち耳たぶがあるのはアシカである |

○ |

| アシカとアザラシのうち耳たぶがあるのはアザラシである |

× |

| アシカとアザラシのうち耳たぶがなくて耳の穴が空いているだけなのはアシカである |

× |

| トビウオがいるように空を飛ぶ「トビイカ」もいる |

○ |

| 鳥のチドリは雛を助けるため怪我をしているふりをして千鳥足で歩く |

○ |

| タンチョウヅルの頭が赤いのは血液が透けて見えるだけである |

○ |

| かいわれ大根を育てても絶対に大根にはならない |

× |

| 鹿も牛のように胃袋が4つある |

○ |

| 日本人男性のがんによる死因で最も多いのは肺がんである |

○ |

| 日本人男性のがんによる死因で最も多いのは大腸がんである |

× |

| 日本人女性のがんによる死因で最も多いのは大腸がんである |

○ |

| 日本人女性のがんによる死因で最も多いのは乳がんである |

× |

| 日本の女性のがん死亡者で最も多い原因は子宮がんである |

× |

| 2017年の国立がん研究センターの発表によると、男性で最も患者数が多いがんは胃がんである |

○ |

| 2017年の国立がん研究センターの発表によると、男性で最も患者数が多いがんは肺がんである |

× |

| 漫画『北斗の拳』から命名された「サウザー遺伝子」という内蔵の配置が左右逆になる遺伝子がある |

○ |

| 英語で「Index finger」と呼ばれる人間の指は人差し指である |

○ |

| 英語で「Index finger」と呼ばれる人間の指は中指である |

× |

| 「野干」という別名を持つ動物はキツネである |

○ |

| 「野干」という別名を持つ動物はタヌキである |

× |

| スズメバチで毒針を持つのはオスだけである |

× |

| ミツバチはいますがミツアリもいる |

○ |

| 無限花序と有限花序のうち花が花軸の下の方から順に咲いていくのは無限花序である |

○ |

| バチスタ手術に名を残すランダス・バチスタはブラジルの医師である |

○ |

| バチスタ手術に名を残すランダス・バチスタはアルゼンチンの医師である |

× |

| コウモリは超音波を使って障害物を察知するため、目はほとんど見えない |

× |

| 膵液と胆汁を分泌するファーター乳頭をもつ人間の臓器は十二指腸である |

○ |

| 膵液と胆汁を分泌するファーター乳頭をもつ人間の臓器は胃である |

× |

| ハンカチノキの花の色はその名の通りハンカチのように白い |

○ |

| 世界四大珍獣の一つ「オカピ」の体で縞模様がある部分は足である |

○ |

| 世界四大珍獣の一つ「オカピ」の体で縞模様がある部分は首である |

× |

| 世界四大珍獣は全てアフリカ大陸に生息している |

× |

| モグラは地中に掘ったトンネルの中で、バックも出来る |

○ |

| ヒカリゴケが光る仕組みはホタルなどとおなじ発光素と酵素の反応によるものである |

× |

| 漢字で「狩猟豹」と書く動物はチーターである |

○ |

| 漢字で「狩猟豹」と書く動物はピューマである |

× |

| 日本に生息するニホンカモシカは日本固有種の動物である |

○ |

| シロナガスクジラに次ぐ2番目に大きいクジラはナガスクジラである |

○ |

| コアラが最も活動的になる時間は早朝と夕方である |

○ |

| コアラが最も活動的になる時間は真夜中である |

× |

| カジキマグロはマグロの仲間ではない |

○ |

| 淡水に生息するクラゲもいる |

○ |

| コアラのお腹の袋は下向きに付いている |

○ |

| コアラのお腹の袋は上向きに付いている |

× |

| 植物のオトメユリの花の色は乙女が好きなピンク色である |

○ |

| 日本でヒグマが生息しているのは北海道だけである |

○ |

| リュウキュウマツが生息するのはその名の通り沖縄県だけである |

× |

| ギフチョウの羽の模様は黄白色と黒による縦縞模様である |

○ |

| ギフチョウの羽の模様は黄白色と黒による横縞模様である |

× |

| 細胞の核の染色体の周りは核液で満たされている |

○ |

| 細胞の核の染色体の周りは細胞液で満たされている |

× |

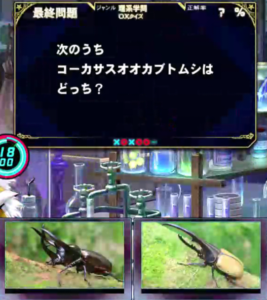

| コーカサスオオカブトはコーカサス地方で初めて発見されたことから命名された |

× |

| 70%ほど切除しても元の大きさに戻るという珍しい性質を持つ人間の臓器は肝臓である |

○ |

| 70%ほど切除しても元の大きさに戻るという珍しい性質を持つ人間の臓器は腎臓である |

× |

| アサリやハマグリでも真珠を作ることができる |

○ |

| ネズミの一種、マスクラットは口の模様がマスクのように見えることから名付けられた |

× |

| 黄疸の原因となるビリルビンは肝臓での赤血球の処理により作られたものである |

○ |

| イヌワシは犬のような鳴き声をすることから命名された |

× |

| ペリカンが魚を飲み込む時は必ず頭から飲み込む |

○ |

| ペリカンが魚を飲み込む時は必ず尻尾から飲み込む |

× |

| アフリカに棲むヘビクイワシは毒ヘビを食べても死なない |

○ |

| オウギバトの由来となった扇状の羽が広がる体の部分は頭部である |

○ |

| オウギバトの由来となった扇状の羽が広がる体の部分は尻尾である |

× |

| レタスとキャベツでビタミンAが多いのはレタスである |

○ |

| レタスとキャベツでビタミンAが多いのはキャベツである |

× |

| ホタルミミズというミミズはその名の通り体が光る |

○ |

| 日本でツキノワグマが生息しているのは本州だけである |

× |

| 入ると肌がすべすべするのはアルカリ性の温泉である |

○ |

| 入ると肌がすべすべするのは酸性の温泉である |

× |

| 生きた化石・カブトガニを日本で食用に用いると法律で罰せられる |

○ |

| ネズミザメはいますがネズミイルカもいる |

○ |

| ヨウスコウカワイルカは中国の揚子江にのみ生息している |

○ |

| イルカとクジラは体の大きさで区別する |

○ |

| ヤマアラシの中にはトゲを飛ばす種類もいる |

× |

| 自律機能の調節を行う人間の器官視床下部が位置しているのは間脳である |

○ |

| 自律機能の調節を行う人間の器官視床下部が位置しているのは小脳である |

× |

| カモノハシのオスは繁殖期に、毒を持った爪でメスを奪い合って戦う |

○ |

| 外見がよく似た巻き貝のアワビとトコブシは同じ科に属している |

○ |

| 植生の遷移では普通、陽樹林から陰樹林へと移行する |

○ |

| 2017年1月に九州大学のチームがアレルギーの原因となるたんぱく質を発見した病気はアトピーである |

○ |

| 2017年1月に九州大学のチームがアレルギーの原因となるたんぱく質を発見した病気は花粉症である |

× |

| ライオンはボスが替わると元のボスの子供を全て殺す |

○ |

| 一部の特殊な植物を除くと平行脈の葉を持つ植物は全て単子葉類である |

○ |

| 一部の特殊な植物を除くと網状脈の葉を持つ植物は全て双子葉類である |

○ |

| 1974年に通称をルーシーというアウストラロピテクスの化石が発見された国はエチオピアである |

○ |

| 1974年に通称をルーシーというアウストラロピテクスの化石が発見された国は南アフリカである |

× |

| ゴリラが胸を叩くドラミングは相手を挑発するために行われる |

× |

| 野性のゴリラがいるのはアフリカだけである |

○ |

| 野性のゴリラの社会は一夫多妻制である |

○ |

| 野生のゴリラがいるのはアフリカだけである |

○ |

| ゴリラが糞を投げるのは求愛行動である |

○ |

| トンボの一種「オニヤンマ」と「コオニヤンマ」は、もちろん同じ科に属する昆虫である |

× |

| アカウミガメとアオウミガメで主に食用とされているのはアオウミガメである |

○ |

| アカウミガメとアオウミガメで主に食用とされているのはアカウミガメである |

× |

| ラッコの脇の下には貝を割るための石を入れるポケットがある |

○ |

| チョウチンアンコウで頭に発光器を持っているのはメスだけである |

○ |

| チョウチンアンコウで頭に発光器を持っているのはオスだけである |

× |

| 動物のサイの角の中には骨がある |

× |

| サイの角は折れてもしばらくすると再生する |

○ |

| ペットとしても人気のコーンスネークはその名の通りとうもろこしのような模様の体である |

○ |

| ペットとしても人気のコーンヘッドイグアナはその名の通りとうもろこしのような模様の体である |

× |

| アナフィラキシーショックを発症した場合に応急処置として注射されるホルモンはアドレナリンである |

○ |

| アナフィラキシーショックを発症した場合に応急処置として注射されるホルモンはインスリンである |

× |

| チンパンジーは成人すると特定の場所に作った寝床を一生使い続ける |

× |

| アマミノクロウサギが生息する島は奄美大島と徳之島である |

○ |

| アマミノクロウサギが生息する島は奄美大島と与論島である |

× |

| 昆虫の「カネタタキ」は羽をこすってカネをたたくような音を出すことから名がついた |

○ |

| 昆虫の「タイコウチ」は羽をこすって太鼓をたたくような音を出すことから名がついた |

× |

| 動物細胞内にある粗面小胞体と滑面小胞体のうち、表面にリボソームが付着しているのは粗面小胞体である |

○ |

| 動物細胞内にある粗面小胞体と滑面小胞体のうち、表面にリボソームが付着していないのは滑面小胞体である |

○ |

| 動物細胞内にある粗面小胞体と滑面小胞体のうち、表面にリボソームが付着していないのは粗面小胞体である |

× |

| カニクイアザラシははその名の通り蟹を食べる |

× |

| 東南アジアに生息するカニクイザルはその名の通り蟹を食べる |

○ |

| 人間の交感神経は緊張している時に働く |

○ |

| 真核細胞のDNAの形状は1つの鎖が環状になっている |

× |

| 海鳥の「グンカンドリ」を英語では「フリゲイトバード」という |

○ |

| 海鳥の「グンカンドリ」を英語では「バトルシップバード」という |

× |

| 児童文学作家の戸川幸夫が発見した新種の生物はイリオモテヤマネコである |

○ |

| 児童文学作家の戸川幸夫が発見した新種の生物はヤンバルクイナである |

× |

| 1968年に厚生省により初の公害病に認定された病気はイタイイタイ病である |

○ |

| 1968年に厚生省により初の公害病に認定された病気は水俣病である |

× |

| 別名を「貝殻骨」という人間の体の骨は肩甲骨である |

○ |

| 別名を「貝殻骨」という人間の体の骨は大腿骨である |

× |

| ダチョウに似た鳥エミューは空を飛ぶことができない |

○ |

| セイウチのキバは死ぬまで伸び続ける |

○ |

| 人工多能性幹細胞の略称「iPS細胞」の「i」が小文字なのは、iPodのように普及してほしいとの願いが込められているからである |

○ |

| 人間の骨の中を通っている管で長軸方向と平行に通っているのはハバース管である |

○ |

| 人間の骨の中を通っている管で長軸方向と平行に通っているのはフォルクマン管である |

× |

| 節足動物に毛細血管はない |

○ |

| 芝エビの「芝」とは東京の芝浦のことである |

○ |

| 広葉型の樹木は光合成の生産効率が低い |

○ |

| インコとオウムはどちらもオウム目の鳥である |

○ |

| ミノガのオスとメスのうち成虫になっても翅が生えず「ミノムシ」の形態で一生を終えるのはメスのほうである |

○ |

| ミノガのオスとメスのうち成虫になっても翅が生えず「ミノムシ」の形態で一生を終えるのはオスのほうである |

× |

| フグの体が膨らむ時に実際に膨らんでいる内蔵は胃である |

○ |

| フグの体が膨らむ時に実際に膨らんでいる内蔵は腸である |

× |

| ヒマワリの花は常に太陽の方を向いて咲く |

× |

| マントヒヒとマンドリルは同じ科の動物である |

○ |

| トラの毛を刈ると皮膚にも縞模様がある |

○ |

| トラの縞模様はお腹にもある |

○ |

| 正式には「褥瘡」という人間の体に起こる症状は床ずれである |

○ |

| 正式には「褥瘡」という人間の体に起こる症状はしもやけである |

× |

| ワオキツネザルの「ワオ」はマダカスカル島の人々のあいさつ言葉から来ている |

× |

| カタツムリには生まれた時から殻がある |

○ |

| タコがストレスで自分の足を食べた場合足は再生されない |

○ |

| 海藻のサボテングサには多くの鋭いトゲがある |

× |

| アメリカの国花はバラである |

○ |

| アメリカの国花はカーネーションである |

× |

| 2002年に世界で初めて日本で承認された「イレッサ」は肺がんの治療薬である |

○ |

| 2002年に世界で初めて日本で承認された「イレッサ」はインフルエンザの治療薬である |

× |

| クジラは水中では呼吸できない |

○ |

| ゴリラを大きくニシゴリラとヒガシゴリラに分類したとき現存するゴリラの大多数を占めるのはニシゴリラである |

○ |

| ゴリラを大きくニシゴリラとヒガシゴリラに分類したとき現存するゴリラの大多数を占めるのはヒガシゴリラである |

× |

| サメの一種、ネコザメの卵はドリルのような形をしている |

○ |

| サメの一種、ネコザメの卵は瓢箪のような形をしている |

× |

| ペンギンの足の裏にも肉球がある |

× |

| イカの一種トビイカはその名の通り空を飛ぶ |

○ |

| タコの8本の足のうち1本は先端が生殖器になっている |

○ |

| ウニの一種であるシロウニはその名の通り殻もトゲも白い |

○ |

| トラは集団ではなく一頭で狩りをする |

○ |

| イカの仲間には、槍に似た形の「ヤリイカ」がいるように刀に似た形の「カタナイカ」もいる |

× |

| 昆虫や軟体動物などの開放血管系の生物には毛細血管がない |

○ |

| イチゴの表面にあるツブツブはイチゴの種である |

× |

| アジやサバなどの青魚は赤身魚に分類される |

○ |

| アジやサバなどの青魚は白身魚に分類される |

× |

| コウモリは逆さまの状態でおしっこをする |

× |

| 世界保健機関が2022年に発効する国際疾病分類で新たに疾病として認定すると発表したのはゲーム障害である |

○ |

| 世界保健機関が2022年に発効する国際疾病分類で新たに疾病として認定すると発表したのは燃え尽き症候群である |

× |

| シマウマの毛を刈ると皮膚にも縞模様がある |

× |

| シマウマの縞は横縞である |

○ |

| シマウマの縞は縦縞である |

× |

| 潮吹きと呼ばれるクジラの行為は実は息を吐いているだけである |

○ |

| 2017年に日本各地で発見された外来種の昆虫・ヒアリは南米大陸原産である |

○ |

| 2017年に日本各地で発見された外来種の昆虫・ヒアリはアフリカ大陸原産である |

× |

| シマウマは尻尾にも縞がある |

○ |

| シマウマはたてがみにも縞がある |

○ |

| ヘビはまぶたがないので目を閉じることができない |

○ |

| トカゲはまぶたがないので目を閉じることができない |

× |

| 現存する鳥類の中にはくちばしを持たない種もいる |

× |

| サメは泳ぐのをやめると沈んでしまう |

○ |

| サメは泳ぐのをやめると浮かんでしまう |

× |

| キンモクセイとギンモクセイのうち、モクセイの基本種であるのはギンモクセイである |

○ |

| キンモクセイとギンモクセイのうち、モクセイの基本種であるのはキンモクセイである |

× |

| 1838年に植物体について細胞説を唱えたドイツの植物学者はシュライデンである |

○ |

| 1838年に植物体について細胞説を唱えたドイツの植物学者はシュワンである |

× |

| アメリカで一番多い血液型はO型である |

○ |

| アメリカで一番多い血液型はB型である |

× |

| カニクイザルの主食はカニである |

× |

| ナマケグマはナマケモノ同様に日中ほとんど動かない |

× |

| タコとイカのうちその墨がサラサラとして煙幕の働きをするのはタコである |

○ |

| タコとイカのうちその墨がサラサラとして煙幕の働きをするのはイカである |

× |

| タコとイカのうちその墨がネバネバしておとりの働きをするのはイカである |

○ |

| タコとイカのうちその墨がネバネバしておとりの働きをするのはタコである |

× |

| 植物細胞が細胞分裂を行う際はまず中心体が星状体を作る |

× |

| 動物細胞が細胞分裂を行う際はまず中心体が星状体を作る |

○ |

| オランウータンの「ウータン」は「森」という意味である |

○ |

| オランウータンの「ウータン」は「人」という意味である |

× |

| バッタの幼虫は羽がないため飛ぶことはできない |

○ |

| ワニの体にあるウロコは骨が変形したものである |

× |

| 中東呼吸器症候群(MERS)の感染源とされるラクダはヒトコブラクダである |

○ |

| 中東呼吸器症候群(MERS)の感染源とされるラクダはフタコブラクダである |

× |

| モンシロチョウが海を渡る時の休憩は海面に直接降りて行う |

○ |

| モンシロチョウが海を渡る時の休憩は渡り鳥の背中に乗って行う |

× |

| サクラエビの体は死んでから初めて桜色になる |

× |

| 甘エビの体は死んでから初めて甘くなる |

○ |

| 電気を発生するシビレエイは背中側がプラス極、お腹側がマイナス極である |

○ |

| 電気を発生するシビレエイはお腹側がプラス極、背中側がマイナス極である |

× |

| スイセンの品種タイハイスイセンを漢字で書くと大杯水仙である |

○ |

| スイセンの品種タイハイスイセンを漢字で書くと退廃水仙である |

× |

| 牛の歯の数は雄と雌で異なる |

× |

| 馬の歯の数は雄と雌で異なる |

○ |

| スナネコはその名の通り主に砂漠に住んでいる |

○ |

| 野生のカバが草を食べる時間帯は夜である |

○ |

| 野生のカバが草を食べる時間帯は早朝である |

× |

| トリアージで、待機的治療群の右手首に取り付けるカードの色は黄色である |

○ |

| トリアージで、待機的治療群の右手首に取り付けるカードの色は緑色である |

× |

| トリアージで、保留群の患者の手首に取り付けるカードの色は緑色である |

○ |

| トリアージで、保留群の患者の手首に取り付けるカードの色は黄色である |

× |

| うなぎの体が黒いのは日焼けが原因である |

○ |

| マンボウの体には尾びれがない |

○ |

| 大人のキリンの鳴き声は「モー」である |

○ |

| 大人のキリンの鳴き声は「パオーン」である |

× |

| オオサンショウウオの成体は肺で呼吸する |

○ |

| オオサンショウウオの成体はエラで呼吸する |

× |

| 日本で助産師の国家試験を男性が受けることはできない |

○ |

| その場所の生態系のピラミッドの中で最も高い位置にいる生物をトップ・プレデターという |

○ |

| その場所の生態系のピラミッドの中で最も高い位置にいる生物をトップ・ターミネーターという |

× |

| ホタルは口が退化しているので水以外のものは食べられない |

○ |

| 白い花を咲かせることで知られるヒマワリの品種はセーラームーンである |

○ |

| 白い花を咲かせることで知られるヒマワリの品種はキューティーハニーである |

× |

| リスはドングリを埋めた場所をほとんど忘れてしまう |

○ |

| 鳥のタカとワシは生物学上は同じ種類である |

○ |

| 赤色筋と白色筋のうち瞬発力が必要な人に多い筋肉は白色筋である |

○ |

| 赤色筋と白色筋のうち瞬発力が必要な人に多い筋肉は赤色筋である |

× |

| 赤色筋と白色筋のうち持久力が必要な人に多い筋肉は赤色筋である |

○ |

| 赤色筋と白色筋のうち持久力が必要な人に多い筋肉は白色筋である |

× |

| 夜光虫はその名の通り夜になると光る |

○ |

| ホタルイカが光るのは夜だけである |

× |

| ホタルとホタルイカが発光する原因となる物質は同じである |

○ |

| よこはま動物園ズーラシアが2021年3月に日本初の人工繁殖に成功したのはツシマヤマネコである |

○ |

| よこはま動物園ズーラシアが2021年3月に日本初の人工繁殖に成功したのはイリオモテヤマネコである |

× |

| クマと同じようにアライグマも冬眠をする |

○ |

| 人間の頚椎と腰椎のうち数が多いのは頚椎である |

○ |

| 水を浸し脱脂綿を入れた皿の上に豆を置いて発芽させたい時はヘソを下にするのが正しい |

○ |

| 水を浸し脱脂綿を入れた皿の上に豆を置いて発芽させたい時はヘソを上にするのが正しい |

× |

| ダンゴムシはコンクリートも食べる |

○ |

| チューインガムとチョコレートを一緒に口の中に入れて噛むとガムは溶けてしまう |

○ |

| ハコフグは英語で「box fish」という |

○ |

| 冬眠中のクマはオシッコをしない |

○ |

| 桜の品種ソメイヨシノは種子で増やすことはできない |

○ |

| 北日本に春から夏に吹くやませが長時間続くと夏は冷夏となる |

○ |

| かつてマダガスカル島の人々はアイアイを縁起の良い生物だと考え、崇拝の対象にしていた |

× |

| ライオンと同じようにトラも群れを形成する |

× |

| 京都を流れる桂川や岡山県の河川に生息するアユモドキはアユ科の魚である |

× |

| 台湾の国の花は梅である |

○ |

| 台湾の国の花は牡丹である |

× |

| カニが泡を吹く時は呼吸が苦しい時である |

○ |

| カニが泡を吹く時は気分が良い時である |

× |

| ジャイアントパンダは食べた笹を胃でほとんど消化できない |

○ |

| 人間の横隔膜は息を吸う時に下がる |

○ |

| 人間の横隔膜は息を吸う時に上がる |

× |

| その形から、英語で「フットボールフィッシュ」という魚はチョウチンアンコウである |

○ |

| その形から、英語で「フットボールフィッシュ」という魚はフグである |

× |

| 牛のよだれはアルカリ性である |

○ |

| 牛のよだれは酸性である |

× |

| オジサンという魚は正面から見た顔がおじさんのようであることからその名がつけられた |

○ |

| アサガオのつるは上から見た時左巻きである |

○ |

| アサガオのつるは上から見た時右巻きである |

× |

| 北半球と南半球とではアサガオのつるの巻き方向は異なる |

× |

| スカンクは、おならが臭ければ臭いほどメスにモテる |

○ |

| 主に北海道で生産される「ホクシン」「ハルユタカ」は小麦の品種である |

○ |

| 主に北海道で生産される「ホクシン」「ハルユタカ」は米の品種である |

× |

| テッポウエビと共生の関係にある生物はハゼである |

○ |

| テッポウエビと共生の関係にある生物はイソギンチャクである |

× |

| トビウオは飛んでいる途中で方向を変えることはできない |

× |

| 人間の左右の肺のうち大きいのは、右肺である |

○ |

| 人間の左右の肺のうち大きいのは、左肺である |

× |

| テングザルが食事をする時は邪魔になる大きな鼻を手で持ちながら食べる |

○ |

| ウイルスは自ら分裂して増えることはできない |

○ |

| アシカやペンギンは魚を頭から飲み込む |

○ |

| アシカやペンギンは魚を尻尾から飲み込む |

× |

| アルマジロの甲羅は皮膚が変化したものである |

○ |

| アルマジロの甲羅は毛が変化したものである |

× |

| 人体で最も小さい筋肉がある場所は耳である |

○ |

| 人体で最も小さい筋肉がある場所は手である |

× |

| 植物の葉が、真夏の直射日光を浴びても熱くならないのは葉が蒸散を行っているためである |

○ |

| 植物の葉が、真夏の直射日光を浴びても熱くならないのは葉が光合成を行っているためである |

× |

| ネコ科の動物チーターは猫と同じように爪を出し入れできる |

× |

| ネコ科の動物チーターは猫と同じようにニャーと鳴く |

○ |

| カエルは口の中のものを喉の奥に押し込む時に眼球を使って押し込む |

○ |

| カエルは口の中のものを喉の奥に押し込む時に手を使って押し込む |

× |

| トドとセイウチのうち耳たぶを持っているのはトドである |

○ |

| トドとセイウチのうち大きな牙を持っているのはトドである |

× |

| 鳥インフルエンザは全てA型である |

○ |

| 鳥インフルエンザは全てB型である |

× |

| シマウマの地肌は黒色である |

○ |

| シマウマの地肌は白色である |

× |

| 有毒の蟻「ヒアリ」のことを英語では「fire ant」という |

○ |

| 真核細胞は、核以外のミトコンドリアや葉緑体にもDNAが含まれている |

○ |

| 野性のニホンザルの群れにボスザルは存在しない |

○ |

| 種なしスイカを作る時に用いるアルカロイドはコルヒチンである |

○ |

| 種なしブドウを作る時に用いる植物ホルモンはコルヒチンである |

× |

| キイチゴはイチゴと同じバラ科の植物である |

○ |

| 抗寄生虫薬のイベルメクチンを開発したノーベル生理学・医学賞受賞者は大村智である |

○ |

| 抗寄生虫薬のイベルメクチンを開発したノーベル生理学・医学賞受賞者は本庶佑である |

× |

| ネコ科の動物ヒョウは猫と同じようにニャーと鳴く |

× |

| 夜光貝はその名の通り夜になると光る |

× |

| ラクダに何も食べさせずに長時間歩かせると背中のコブは小さくなる |

○ |

| ヤドカリイソギンチャクはヤドカリの殻の上で暮らす |

○ |

| カブトムシはおしっこをする際に犬のように片足を上げる |

○ |

| ニワトリの「ニワ」は庭のことである |

○ |

| ゾウは一度の出産で一頭しか生むことができない |

○ |

| ハトが地面をつついているのは石を食べているからである |

○ |

| ナメクジは、塩ではなく砂糖をかけても小さくなる |

○ |

| ビーバーの前歯の色はオレンジである |

○ |

| ビーバーの前歯の色は黒色である |

× |

| オレンジ色の部分をもつホタテはメスである |

○ |

| オレンジ色の部分をもつホタテはオスである |

× |

| 東京大学医学部の宇治達郎とともに胃カメラを開発した会社はオリンパスである |

○ |

| 東京大学医学部の宇治達郎とともに胃カメラを開発した会社はキヤノンである |

× |

| 2030年に、日本の都道府県で唯一、金環食を観測できるのは北海道である |

○ |

| 2030年に、日本の都道府県で唯一、金環食を観測できるのは沖縄県である |

× |

| アマチュア天文家の渡辺和郎が2000年に発見した小惑星に対し付けた名前は国民的人気映画にちなんだ「寅さん」である |

○ |

| アマチュア天文家の渡辺和郎が2000年に発見した小惑星に対し付けた名前は国民的人気漫画にちなんだ「両さん」である |

× |

| 堆積岩と火成岩で粒が角ばっているのは火成岩の方である |

○ |

| 堆積岩と火成岩で粒が角ばっているのは堆積岩の方である |

× |

| 堆積岩と火成岩で粒が粒が丸みをおびているのは堆積岩の方である |

○ |

| 堆積岩と火成岩で粒が粒が丸みをおびているのは火成岩の方である |

× |

| 天気予報の「平年」の数値は10年ごとに更新される |

○ |

| 天気予報の「平年」の数値は30年ごとに更新される |

× |

| ケフェウス座に名がつけられたギリシア神話に登場するエチオピア王・ケフェウスはカシオペアの夫である |

○ |

| ケフェウス座に名がつけられたギリシア神話に登場するエチオピア王・ケフェウスはアンドロメダの夫である |

× |

| 「チャンドラヤーン」とはインドの月探査計画である |

○ |

| 「チャンドラヤーン」とはタイの月探査計画である |

× |

| 昭和46年、原宿にある地下鉄「明治神宮前駅」の工事では偶然にナウマンゾウの化石が発見されている |

○ |

| 昭和46年、原宿にある地下鉄「明治神宮前駅」の工事では偶然にオオツノシカの化石が発見されている |

× |

| 地球と月の距離は毎年、ほんの少しずつ近くなっている |

× |

| 地球と月の距離は毎年少しずつ離れている |

○ |

| 地球と月の距離は毎年少しずつ近づいている |

× |

| 月の自転周期と公転周期はまったく同じである |

○ |

| 1657年の「マクデブルクの半球実験」により、地球の大気圧を証明した科学者はオットー・フォン・ゲーリケである |

○ |

| 1657年の「マクデブルクの半球実験」により、地球の大気圧を証明した科学者はレオン・フーコーである |

× |

| 巻雲と層雲のうちより高い位置にできるのは巻雲である |

○ |

| 巻雲と層雲のうちより高い位置にできるのは層雲である |

× |

| いわゆる「十種雲形」の中で羊の群れのように見えるので「ひつじ雲」と呼ばれるのは高積雲である |

○ |

| いわゆる「十種雲形」の中で羊の群れのように見えるので「ひつじ雲」と呼ばれるのは巻積雲である |

× |

| いわゆる「十種雲形」の中で魚のうろこのように見えるので「うろこ雲」とも呼ばれるのは巻積雲である |

○ |

| いわゆる「十種雲形」の中で魚のうろこのように見えるので「うろこ雲」とも呼ばれるのは高積雲である |

× |

| 別名を「いたち雲」という雲は積乱雲である |

○ |

| 別名を「いたち雲」という雲は巻積雲である |

× |

| 金星は、地球に近い時ほど大きく欠けて見える |

○ |

| 金星は、地球から遠い時ほど大きく欠けて見える |

× |

| 地球の内部構造で地殻とマントルの間にあるのはモホロビチッチ不連続面である |

○ |

| 地球の内部構造で地殻とマントルの間にあるのはグーテンベルク不連続面である |

× |

| 地球の内部構造でマントルと核の間にあるのはグーテンベルク不連続面である |

○ |

| 地球の内部構造でマントルと核の間にあるのはモホロビチッチ不連続面である |

× |

| 月にも「アルプス山脈」という名前の山脈がある |

○ |

| 全天の88星座の中で唯一「ねこ」という語が入るのはやまねこ座である |

○ |

| 全天の88星座の中で唯一「ねこ」という語が入るのはうみねこ座である |

× |

| 月面上の暗く見える部分を「月の海」という |

○ |

| 月面上の暗く見える部分を「月の谷」という |

× |

| 彗星には、最大4人まで発見者の名前が付けられる |

× |

| 雲が白く見えるのはミー散乱が原因である |

○ |

| 雲が白く見えるのはレイリー散乱が原因である |

× |

| 空が青く見えるのはレイリー散乱が原因である |

○ |

| 空が青く見えるのはミー散乱が原因である |

× |

| 天体の日周運動は地球の自転によっておこる現象である |

○ |

| 天体の日周運動は地球の公転によっておこる現象である |

× |

| 北半球では、低気圧の域内では風は左回りに吹き込む |

○ |

| 北半球では、低気圧の域内では風は右回りに吹き込む |

× |

| 北半球では、高気圧の域内では風は右回りに吹き込む |

○ |

| 北半球では、高気圧の域内では風は左回りに吹き込む |

× |

| 墓石や建築材料に用いられる御影石は深成岩である |

○ |

| 墓石や建築材料に用いられる御影石は火成岩である |

× |

| イワシ雲のことを英語では「サバ空」という |

○ |

| 地震の揺れの強さを表す震度は、日本では10段階に分かれている |

○ |

| 地震の揺れの強さを表す震度は、日本では7段階に分かれている |

× |

| 1立方cmあたり約0.7gと太陽系の惑星の中で最も平均密度が低いのは土星である |

○ |

| 1立方cmあたり約0.7gと太陽系の惑星の中で最も平均密度が低いのは木星である |

× |

| 同じ星座のアルファ星とベータ星では必ずアルファ星の方が明るい |

× |

| 対物レンズが凸レンズ接眼レンズが凹レンズの望遠鏡はガリレイ式である |

○ |

| 対物レンズが凸レンズ接眼レンズが凹レンズの望遠鏡はケプラー式である |

× |

| ばら星雲がある星座はいっかくじゅう座である |

○ |

| ばら星雲がある星座はおうし座である |

× |

| 空から落ちてくる「ひょう」と「あられ」のうち氷の直径が大きいのは「ひょう」である |

○ |

| 月食は必ず毎年起こる |

× |

| 日食は必ず毎年起こる |

○ |

| 同じ年に2度以上宇宙飛行を経験した人はいない |

× |

| 1994年から1999年にかけて打ち上げられた初の純国産のロケットは「H-Ⅱロケット」である |

○ |

| 1994年から1999年にかけて打ち上げられた初の純国産のロケットは「N-Ⅱロケット」である |

× |

| 天文現象の「日食」と「月食」で新月のときに起こるのは「日食」の方である |

○ |

| 天文現象の「日食」と「月食」で新月のときに起こるのは「月食」の方である |

× |

| 天文現象の「日食」と「月食」で満月のときに起こるのは「月食」の方である |

○ |

| 天文現象の「日食」と「月食」で満月のときに起こるのは「日食」の方である |

× |

| 日本語名を「藍晶石」という鉱物はカイヤナイトである |

○ |

| 日本語名を「藍晶石」という鉱物はマヨナイトである |

× |

| 天気予報や新聞などに載っている一般の天気図の等圧線は5ヘクトパスカルごとに線が引かれている |

× |

| 天気図の等圧線の間隔が広い場所は強い風が吹く |

× |

| 季節風を表す「モンスーン」は元々はアラビア語である |

○ |

| 季節風を表す「モンスーン」は元々はギリシャ語である |

× |

| 土星を探査するため1997年に欧米18ヶ国の協力により打ち上げられた宇宙探査機はカッシーニである |

○ |

| 土星を探査するため1997年に欧米18ヶ国の協力により打ち上げられた宇宙探査機はガリレオである |

× |

| 木星を探査するため1989年に打ち上げられたNASAの宇宙探査機はガリレオである |

○ |

| 木星を探査するため1989年に打ち上げられたNASAの宇宙探査機はカッシーニである |

× |

| 偏西風に対して偏東風もある |

○ |

| 「アポロ計画」で打ち上げが行われたのはすべて昼間である |

× |

| 天王星の衛星チタニアとオペロンは、シェイクスピアの戯曲『真夏の夜の夢』の登場人物から命名された |

○ |

| 天王星の衛星チタニアとオペロンは、シェイクスピアの戯曲『テンペスト』の登場人物から命名された |

× |

| 太陽の表面温度は10000℃以上ある |

× |

| 太陽系で最も大きな衛星は太陽系で最も大きな惑星の周りを周っている |

○ |

| 太陽系で最も大きな衛星であるガニメデと最も大きい準惑星であるエリスではガニメデの方が大きい |

○ |

| 気象用語の「霧」と「もや」を区別する基準となる視程は1kmである |

○ |

| 気象用語の「霧」と「もや」を区別する基準となる視程は3kmである |

× |

| 映画にもなったアポロ13号は乗組員全員が無事に帰還した |

○ |

| 熱帯低気圧(台風)は通常、海上で発生するが、ごく稀に陸上で発生することもある |

× |

| 2010年8月に、スミソニアン航空宇宙博物館の研究チームは「月は出来たときに比べ、僅かに縮んでいる」と発表した |

○ |

| 2010年8月に、スミソニアン航空宇宙博物館の研究チームは「月は出来たときに比べ、僅かに大きくなっている」と発表した |

× |

| 地球から肉眼で見ることができる星は1万個以上ある |

× |

| 北極にある氷山は海水が凍ってできた |

× |

| 地球温暖化が進むと日本で雷が発生する回数は徐々に増加すると考えられる |

○ |

| 2つの台風が接近したときお互いに反時計回りに移動する動きを「藤原の効果」という |

○ |

| 2つの台風が接近したときお互いに反時計回りに移動する動きを「岡田の効果」という |

× |

| 火星で見られる夕焼けは青い |

○ |

| 火星で見られる夕焼けは赤い |

× |

| ソ連の有人宇宙船「ボストーク」は「東」という意味である |

○ |

| ソ連の有人宇宙船「ボストーク」は「北」という意味である |

× |

| 1998年に打ち上げられたもののミッションに失敗してしまった日本の探査機「のぞみ」は火星の探査を行なう予定だった |

○ |

| ロケットなどが地球の引力圏から脱出するために必要な速度は第二宇宙速度である |

○ |

| ロケットなどが地球の引力圏から脱出するために必要な速度は第一宇宙速度である |

× |

| プログラミング言語の「JavaScript」は「Java」を元にしている |

× |

| 2011年7月に、NASAが打ち上げた最後のスペースシャトルとなった機体はアトランティスである |

○ |

| 2011年7月に、NASAが打ち上げた最後のスペースシャトルとなった機体はディスカバリーである |

× |

| 史上初めて、火星に探査機を着陸させた国はソ連である |

○ |

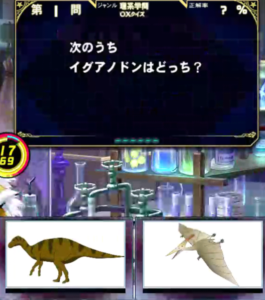

| 1824年に世界で初めて発見された恐竜の化石はイグアノドンのものである |

○ |

| 1824年に世界で初めて発見された恐竜の化石はプロトケラトプスのものである |

× |

| 台風が赤道を通過することはない |

○ |

| 北極と南極とでは南極のほうが寒い |

○ |

| 北極と南極とでは北極のほうが寒い |

× |

| 「酸性雨」という言葉は江戸時代から使われていた |

× |

| 月の地形の名称には「静かの海」など「海」がいくつかありますが「湖」や「沼」もある |

○ |

| つむじ風が成長すると竜巻になる |

× |

| 金星と火星の軌道を比べると金星の方が地球の軌道から距離が近い |

○ |

| 金星と火星の軌道を比べると火星の方が地球の軌道から距離が近い |

× |

| 日本において「酒酔い星」という別名がある星はアンタレスである |

○ |

| 日本において「酒酔い星」という別名がある星はレグルスである |

× |

| 1981年の初飛行から2011年までの最終飛行までの間でNASAのスペースシャトルは合計で100回以上打ち上げられた |

○ |

| 太陽系の惑星の中で最も円に近い軌道を持つのは金星である |

○ |

| 太陽系の惑星の中で最も円に近い軌道を持つのは地球である |

× |

| 液体燃料ロケットと固体燃料ロケットで、一般的により多くの荷物を運搬できるのは液体燃料ロケットの方である |

○ |

| 液体燃料ロケットと固体燃料ロケットで、一般的により多くの荷物を運搬できるのは固体燃料ロケットの方である |

× |

| 液体燃料ロケットと固体燃料ロケットで、一般的に運用するコストが安く済むのは固体燃料ロケットの方である |

○ |

| 液体燃料ロケットと固体燃料ロケットで、一般的に運用するコストが安く済むのは液体燃料ロケットの方である |

× |

| 地球からおよそ40光年離れた星「かに座55番星e」は、星全体の3分の1以上をダイヤモンドが占めると考えられている |

○ |

| 地球からおよそ40光年離れた星「かに座55番星e」は、星全体の3分の1以上を金が占めると考えられている |

× |

| 太陽観測衛星「ひので」の調査によると、太陽の北極と南極はどちらもN極になりつつある |

○ |

| 太陽観測衛星「ひので」の調査によると、太陽の北極と南極はどちらもS極になりつつある |

× |

| アポロ計画の着陸船には月の裏側に着陸したものもある |

× |

| ESA(欧州宇宙機関)の本部があるヨーロッパの都市はパリである |

○ |

| ESA(欧州宇宙機関)の本部があるヨーロッパの都市はブリュッセルである |

× |

| 熱帯低気圧が「台風」と呼ばれるために必要な条件は「中心最大風速」だけである |

× |

| 2013年に「大気中にプラスチックの原料となる物質・プロピレンが検出された」と発表されたのは土星最大の衛星・タイタンである |

○ |

| 2013年に「大気中にプラスチックの原料となる物質・プロピレンが検出された」と発表されたのは木星最大の衛星・ガニメデである |

× |

| これまでに打ち上げられた気象衛星ひまわりは全て種子島宇宙センターから打ち上げられた |

× |

| オリオン座流星群の母天体はハレー彗星である |

○ |

| 2013年3月に、国立極地研究所は「北極海の氷が減ると日本の冬は寒くなる」と発表した |

○ |

| 2013年3月に、国立極地研究所は「北極海の氷が減ると日本の冬は暖かくなる」と発表した |

× |

| 気象庁の用語で「数日」とは2~3日のことである |

× |

| 9月12日の「宇宙の日」は毛利衛が日本人として初めてスペースシャトルに搭乗した日にちなみ定められた |

○ |

| 9月12日の「宇宙の日」は秋山豊寛が日本人として初めて宇宙へと旅立った日にちなみ定められた |

× |

| 2013年9月にイプシロンロケットが打ち上げられたのは内之浦宇宙空間観測所である |

○ |

| 2013年9月にイプシロンロケットが打ち上げられたのは種子島宇宙センターである |

× |

| 1970年2月に日本初の人工衛星・おおすみが打ち上げられた鹿児島宇宙空間観測所は、現在の内之浦宇宙空間観測所である |

○ |

| 1970年2月に日本初の人工衛星・おおすみが打ち上げられた鹿児島宇宙空間観測所は、現在の種子島宇宙センターである |

× |

| 2012年11月にNASAの探査チームが「極付近に大量の氷がある証拠を発見した」と発表した惑星は水星である |

○ |

| 2012年11月にNASAの探査チームが「極付近に大量の氷がある証拠を発見した」と発表した惑星は金星である |

× |

| 正断層と呼ばれる断層は、上盤が下盤に対してずり下がったものである |

○ |

| 正断層と呼ばれる断層は、上盤が下盤に対してずり上がったものである |

× |

| 地球の地殻はマントルよりも密度が小さい |

○ |

| 地球の地殻はマントルよりも密度が大きい |

× |

| エディアカラ生物群の化石が発見されたエディアカラがある国はオーストラリアである |

○ |

| エディアカラ生物群の化石が発見されたエディアカラがある国はカナダである |

× |

| エディアカラ動物群とバージェス動物群のうちより古い時代のものはエディアカラ動物群である |

○ |

| エディアカラ動物群とバージェス動物群のうちより古い時代のものはバージェス動物群である |

× |

| 「太陰暦」の「太陰」とは天体の月のことである |

○ |

| 成層圏では高度になるほど気温が上昇する |

○ |

| 成層圏では高度になるほど気温が低下する |

× |

| オーロラがある大気圏の層は熱圏である |

○ |

| オーロラがある大気圏の層は成層圏である |

× |

| 大気圏の分類の1つ「中間圏」は成層圏と熱圏の中間にある |

○ |

| 大気圏の分類の1つ「中間圏」は成層圏と対流圏の中間にある |

× |

| 夜空に輝く88星座にはコンパス座、じょうぎ座もあればぶんどき座もある |

× |

| 雨上がりに出来る「レインボウ」に対して、晴れた日に滝や噴水で見られる虹を「サンボウ」という |

○ |

| 宇宙飛行士の山崎直子が国際宇宙ステーションの中で演奏した楽器は琴である |

○ |

| 宇宙飛行士の山崎直子が国際宇宙ステーションの中で演奏した楽器は琵琶である |

× |

| 2013年2月、成蹊気象観測所は「東京都内から富士山が見える日数は、この50年間で5倍に増えた」と発表した |

○ |

| 2013年2月、成蹊気象観測所は「東京都内から富士山が見える日数は、この50年間で5分の1に減少した」と発表した |

× |

| 地球内部の核のうち、外核は液体、内核は固体である |

○ |

| 地球内部の核のうち、外核は固体、内核は液体である |

× |

| 航空機の操縦席に下向きのGがかかった時にパイロットの視界が暗くなることをグレイアウトという |

○ |

| 航空機の操縦席に下向きのGがかかった時にパイロットの視界が暗くなることをレッドアウトという |

× |

| 気象用語で、数時間降り続いても降水量が1ミリに達しない雪を小雪という |

○ |

| 気象用語で、数時間降り続いても降水量が1ミリに達しない雪をみぞれという |

× |

| 地球上の地殻中に存在する元素で、最も大きな割合を占めるのは酸素である |

○ |

| 地球上の地殻中に存在する元素で、最も大きな割合を占めるのはケイ素である |

× |

| 地球の核を構成する元素のうち8割以上を占めているのは鉄である |

○ |

| 地球の核を構成する元素のうち8割以上を占めているのは酸素である |

× |

| 地球の緯度1度に対する距離は高緯度ほど長くなる |

○ |

| 地球の緯度1度に対する距離は高緯度ほど短くなる |

× |

| 地球の緯度1度に対する距離は緯度が高くなるほど長くなる |

○ |

| 地球の緯度1度に対する距離は緯度が高くなるほど短くなる |

× |

| 2013年に、バーゼル大学の学者クリスチャン・カヨチェンは「満月の夜には、人間は普段より睡眠時間が短くなる」と発表した |

○ |

| 2013年に、バーゼル大学の学者クリスチャン・カヨチェンは「満月の夜には、人間は普段より睡眠時間が長くなる」と発表した |

× |

| 1等星を3つ以上持つ星座は実在しない |

○ |

| ニュートリノ観測装置「スーパーカミオカンデ」には、もちろん「カミオカンデ」という先行機があった |

○ |

| 2016年に、日本鉱物科学会が選定した「日本の石(国石)」は翡翠(ひすい)である |

○ |

| 2016年に、日本鉱物科学会が選定した「日本の石(国石)」は真珠である |

× |

| 日本科学未来館の初代館長を務めた元宇宙飛行士は毛利衛である |

○ |

| 日本科学未来館の初代館長を務めた元宇宙飛行士は若田光一である |

× |

| 発達した熱帯低気圧を台風と呼ぶのは最大風速が17km/sを超えた時である |

○ |

| 発達した熱帯低気圧を台風と呼ぶのは中心気圧が1000hPaを超えた時である |

× |

| 2006年に打ち上げられ初めて冥王星を訪れたNASAの探査機はニュー・ホライズンズである |

○ |

| 2006年に打ち上げられ初めて冥王星を訪れたNASAの探査機はメッセンジャーである |

× |

| 小惑星番号10000番までの小惑星には全て正式な名前が付けられている |

× |

| 小惑星番号1000番までの小惑星には全て正式な名前が付けられている |

○ |

| 2018年4月に宇宙飛行士出身者として初めてJAXAの理事に就任した人物は若田光一である |

○ |

| 2018年4月に宇宙飛行士出身者として初めてJAXAの理事に就任した人物は土井隆雄である |

× |

| フェーン現象のフェーンは気象学者の名前から来ている |

× |

| アメリカ航空宇宙局NASAの本部がある都市はワシントンD.C.である |

○ |

| アメリカ航空宇宙局NASAの本部がある都市はヒューストンである |

× |

| 宇宙ステーションから物質を持ち帰る回収カプセルの真空二重断熱容器をJAXAと共に開発した会社はタイガー魔法瓶である |

○ |

| 宇宙ステーションから物質を持ち帰る回収カプセルの真空二重断熱容器をJAXAと共に開発した会社は象印マホービンである |

× |

| 気象庁が発表する積雪量の単位は立法メートルである |

× |

| 地球の内核は液体である |

× |

| 2019年10月に衛星が多数発見され太陽系で最も衛星が多い惑星となったのは木星である |

× |

| 宇宙で最も多くの割合を占める恒星は赤色矮星である |

○ |

| 宇宙で最も多くの割合を占める恒星は白色矮星である |

× |

| 2017年に、輪があることが発見された太陽系の準惑星はハウメアである |

○ |

| 2017年に、輪があることが発見された太陽系の準惑星はマケマケである |

× |

| 日本の関東、東北、北海道を含む大陸プレートは北アメリカプレートである |

○ |

| 日本の関東、東北、北海道を含む大陸プレートは太平洋プレートである |

× |

| 日本の北陸、中部から西日本一帯を含む大陸プレートはユーラシアプレートである |

○ |

| 日本の北陸、中部から西日本一帯を含む大陸プレートはフィリピン海プレートである |

× |

| 太陽の自転速度は赤道付近よりも北極や南極付近の方が遅い |

○ |

| 太陽の自転速度は赤道付近よりも北極や南極付近の方が速い |

× |

| ラニーニャ現象が起きると日本の夏は冷夏になる |

× |

| フェーン現象による気温の上昇量は夏の方が冬より大きい |

○ |

| フェーン現象による気温の上昇量は冬の方が夏より大きい |

× |

| 春と秋の日本に暖かく乾燥した空気をもたらす気団は揚子江気団である |

○ |

| 春と秋の日本に暖かく乾燥した空気をもたらす気団は小笠原気団である |

× |

| 夏の日本に暖かく湿った空気をもたらす気団は小笠原気団である |

○ |

| 夏の日本に暖かく湿った空気をもたらす気団は揚子江気団である |

× |

| 冬の日本に冷たく乾燥した空気をもたらす気団はシベリア海気団である |

○ |

| 冬の日本に冷たく乾燥した空気をもたらす気団はオホーツク海気団である |

× |

| 日本で唯一、フィリピン海プレートの上にある半島は伊豆半島である |

○ |

| 日本で唯一、フィリピン海プレートの上にある半島は房総半島である |

× |

| 別名をプレートという地球表層の固い部分はリソスフェアである |

○ |

| 別名をプレートという地球表層の固い部分はアセノスフェアである |

× |

| 日本では夏の季節風は南東から吹く |

○ |

| 日本では夏の季節風は南西から吹く |

× |

| 夕方南の空に見える月は上弦の月である |

○ |

| 夕方南の空に見える月は下弦の月である |

× |

| 今から1万2000年後に北極星になるとされる星はベガである |

○ |

| 今から1万2000年後に北極星になるとされる星はアルタイルである |

× |

| 地球上の物体に働く引力は緯度が高くなるほど大きくなる |

○ |

| 地球上の物体に働く引力は緯度が高くなるほど小さくなる |

× |

| マリアナ海溝の最深部チャレンジャー海淵を1872年に発見したチャレンジャー号はイギリスの調査船である |

○ |

| マリアナ海溝の最深部チャレンジャー海淵を1872年に発見したチャレンジャー号はアメリカの調査船である |

× |

| 梅雨と初秋の日本に冷たく湿った空気をもたらす気団はオホーツク海気団である |

○ |

| 梅雨と初秋の日本に冷たく湿った空気をもたらす気団はシベリア海気団である |

× |

| 陸から海に向かう陸風は夜間に吹く |

○ |

| 陸から海に向かう陸風は日中に吹く |

× |

| 日本では冬の季節風は北西から吹く |

○ |

| 日本では冬の季節風は北東から吹く |

× |

| 南半球では太陽は東、北、西の順に移動する |

○ |

| 南半球では太陽は東、南、西の順に移動する |

× |

| 地球型惑星は木星型惑星に比べて密度が大きい |

○ |

| 地球型惑星は木星型惑星に比べて密度が小さい |

× |

| 谷から山頂に向かう谷風は日中に吹く |

○ |

| 谷から山頂に向かう谷風は夜間に吹く |

× |

| 火山が噴火する直前には火山の山体が膨張する |

○ |

| 火山が噴火する直前には深発地震が多発する |

× |

| 地球外知的生命体の探査で有名なアレシボ天文台があるのはプエルトリコである |

○ |

| 地球外知的生命体の探査で有名なアレシボ天文台があるのはコスタリカである |

× |

| 宇宙空間で拳銃を撃つと銃弾は発射されない |

× |

| 日本で温度を測る百葉箱を設置する場合、その扉は北向きに設置するのが良い |

○ |

| 日本で温度を測る百葉箱を設置する場合、その扉は南向きに設置するのが良い |

× |

| 石英を叩くと電気が発生する |

○ |

| 石英を叩くと放射線が発生する |

× |

| 2020年にNASAが海洋天体であると発表した準惑星はケレスである |

○ |

| 2020年にNASAが海洋天体であると発表した準惑星はエリスである |

× |

| 大陸地殻と海洋地殻のうちその厚さが薄いのは海洋地殻である |

○ |

| 大陸地殻と海洋地殻のうちその厚さが薄いのは大陸地殻である |

× |

| 日本の天気図に湿舌が見られるのは主に梅雨から夏にかけてである |

○ |

| 日本の天気図に湿舌が見られるのは主に秋から初冬にかけてである |

× |

| 海洋を流れる海流は大陸の西岸の方が東岸よりも強い |

○ |

| 海洋を流れる海流は大陸の東岸の方が西岸よりも強い |

× |

| 対流圏では高度が上がると気温は上昇する |

× |

| 虹を飛行機で真上から見ると円形に見える |

○ |

| 虹を飛行機で真上から見ると棒状に見える |

× |

| アメリカ人として初めて宇宙空間へ出た宇宙飛行士はアラン・シェパードである |

○ |

| アメリカ人として初めて宇宙空間へ出た宇宙飛行士はジョン・グレンである |

× |

| アメリカ人として初めて地球周回飛行に成功した宇宙飛行士はジョン・グレンである |

○ |

| アメリカ人として初めて地球周回飛行に成功した宇宙飛行士はアラン・シェパードである |

× |

| 地球上の空気の密度は気温が高いほど小さい |

○ |

| 地球上の空気の密度は気温が高いほど大きい |

× |

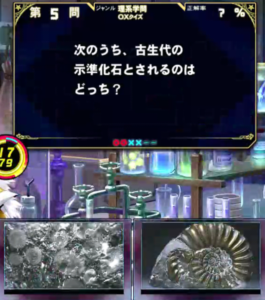

| 示準化石には進化速度が速いものが適している |

○ |

| 示準化石には進化速度が遅いものが適している |

× |

| 国際宇宙ステーション(ISS)が1日に地球を周回する回数は16周である |

○ |

| 国際宇宙ステーション(ISS)が1日に地球を周回する回数は8周である |

× |

| 惑星が星座の中を西から東へ動くことを順行という |

○ |

| 惑星が星座の中を西から東へ動くことを逆行という |

× |

| 惑星が星座の中を東から西へ動くことを逆行という |

○ |

| 惑星が星座の中を東から西へ動くことを順行という |

× |

| 地層図において垂直な地層の境界線は等高線を横切る直線になる |

○ |

| 地層図において垂直な地層の境界線は等高線と平行になる |

× |

| 褶曲した地層において盛り上がった山側の部分を背斜という |

○ |

| 褶曲した地層において盛り上がった山側の部分を向斜という |

× |

| 褶曲した地層において沈んだ谷側の部分を向斜という |

○ |

| 褶曲した地層において沈んだ谷側の部分を背斜という |

× |

| 1973年に史上初めて探査機を火星に着陸させた国はソビエト連邦である |

○ |

| 1973年に史上初めて探査機を火星に着陸させた国はアメリカである |

× |

| 2021年12月に、実業家の前澤友作が乗り込んだ宇宙船はロシアのソユーズである |

○ |

| 2021年12月に、実業家の前澤友作が乗り込んだ宇宙船はアメリカのクルードラゴンである |

× |

| 夜空に輝く1等星は2等星の2.5倍の明るさである |

○ |

| 夜空に輝く1等星は2等星の5倍の明るさである |

× |

| 太平洋プレートの上にある島は少しずつ日本に近づいている |

○ |

| 太平洋プレートの上にある島は少しずつ日本から離れている |

× |

| 宇宙服は、地球上と同じように1気圧を保つように作られている |

× |

| 地球上で酸素の次に多い元素はヘリウムである |

× |

| 春や秋に発達する揚子江気団は温暖で乾燥している |

○ |

| 春や秋に発達する揚子江気団は温暖で湿っている |

× |

| 夏に発達する小笠原気団は温暖で湿っている |

○ |

| 夏に発達する小笠原気団は温暖で乾燥している |

× |

| 冬に発達するシベリア気団は寒冷で乾燥している |

○ |

| 冬に発達するシベリア気団は寒冷で湿っている |

× |

| 気象庁の予報用語で「霧雨」とは、雨の滴が直径0.5mm未満の時である |

○ |

| 気象庁の予報用語で「霧雨」とは、雨の滴が直径0.3mm未満の時である |

× |

| 地球の熱は、大気や海洋により低緯度から高緯度に運ばれる |

○ |

| 地球の熱は、大気や海洋により高緯度から低緯度に運ばれる |

× |

| 地球の高緯度地方では太陽放射の入射量よりも地球放射の量の方が大きい |

○ |

| 1957年にスプートニク2号に乗り初の宇宙旅行をした生物である犬のライカはメスだった |

○ |

| 1957年にスプートニク2号に乗り初の宇宙旅行をした生物である犬のライカはオスだった |

× |

| 天王星の衛星チタニアとオベロンは、シェークスピアの戯曲『真夏の夜の夢』の登場人物から命名された |

○ |

| 天王星の衛星チタニアとオベロンは、シェークスピアの戯曲『テンペスト』の登場人物から命名された |

× |

| ガリレオ・ガリレイの著書『天文対話』はラテン語で書かれたため、一般庶民が読むことはほとんどなかった |

× |

| 日本のフェーン現象は太平洋側に高気圧、日本海側に低気圧がある時に起こりやすい |

○ |

| 日本のフェーン現象は日本海側に高気圧、太平洋側に低気圧がある時に起こりやすい |

× |

| 日本で明け方に虹ができる方角は西である |

○ |

| 日本で明け方に虹ができる方角は東である |

× |

| カンガルーは後ろにジャンプすることはできない |

○ |

| オスのカンガルーにも袋がある |

× |

| 海の生物、チンアナゴは犬の「チン」に顔が似ていることから名前がつけられた |

○ |

| マンドリルの頬にある袋は捕った餌を後で食べるために蓄えておく働きがある |

○ |

| 地球の外核は液体である |

○ |

| 『昆虫記』で有名なファーブルはダーウィンが提唱した進化論を否定し、強く批判した |

○ |

| 『昆虫記』で有名なファーブルはダーウィンが提唱した進化論を肯定し、信奉した |

× |

| アリジゴクは穴の下にいる間は糞は排出せずに溜めている |

○ |

| 対流圏と成層圏の境界面の高さは夏季よりも冬季の方が高くなる |

× |

| カメには歯がない |

○ |

| カンガルーのメスはお腹にある袋の入り口を自由に閉じたり緩めたりできる |

○ |

| 医療現場において「ギネ」と呼ばれる病院の科は産婦人科である |

○ |

| 医療現場において「ギネ」と呼ばれる病院の科は泌尿器科である |

× |

| 医療現場において「ウロ」と呼ばれる病院の科は産婦人科である |

× |

| 医療用語で「ネーベン」といえば研修医のことを指す |

○ |

| オゾンは無色無臭の気体である |

× |

| 蚊柱を形成している蚊はほとんどがオスである |

○ |

| 蚊柱を形成している蚊はほとんどがメスである |

× |

| 体長は80mm以上もある世界最大のセミはテイオウゼミである |

○ |

| 体長は80mm以上もある世界最大のセミはコウテイゼミである |

× |

| 赤ちゃんと成人で骨の数が多いのは赤ちゃんである |

○ |

| 赤ちゃんと成人で骨の数が多いのは成人である |

× |

| 人間の乳幼児と大人では乳幼児の方が骨の数が多い |

○ |

| 人間の乳幼児と大人では大人の方が骨の数が多い |

× |

| 2020年に400年ぶりに木星と大接近した惑星は土星である |

○ |

| 2020年に400年ぶりに木星と大接近した惑星は火星である |

× |

| ノーベル化学賞には中国人の受賞者もいる |

× |

| 動物の精子のもととなる精母細胞が行う細胞分裂は減数分裂である |

○ |

| 動物の精子のもととなる精母細胞が行う細胞分裂は体細胞分裂である |

× |

| コペルニクスは1543年に著書『天体の回転について』が刊行されると異端者として投獄された |

× |

| 実験器具の「キップの装置」に名を残すペトルス・キップはオランダ人である |

○ |

| 実験器具の「キップの装置」に名を残すペトルス・キップはギリシャ人である |

× |

| カンガルーは尻尾だけで立つことができる |

○ |

| ホウ酸が水に溶ける量は水の温度が高くなってもほとんど変わらない |

× |

| 気体が水に溶ける量は水温が高くなるほど少なくなる |

○ |

| 気体が水に溶ける量は水温が高くなるほど多くなる |

× |

| ユーカリの葉に含まれる毒をコアラは肝臓で分解する |

○ |

| ユーカリの葉に含まれる毒をコアラは腎臓で分解する |

× |

| これまでに月面に降り立った宇宙飛行士は全てアメリカ人である |

○ |

| 人間の頸椎と腰椎のうち数が多いのは頸椎である |

○ |

| 人間の頸椎と腰椎のうち数が多いのは腰椎である |

× |

| フェノールフタレインは水に溶けにくい性質を持つ |

○ |

| メスのカンガルーは袋の中に乳首がある |

○ |

| カイコが成虫したカイコガは口が退化しているため何も食べられずに死んでしまう |

○ |

| フェレットもスカンクのように肛門腺から臭い液を飛ばすことができる |

○ |

| モース硬度で硬度2の石膏は硬度1の滑石より2倍硬い |

× |

| 昆虫のトンボは短い距離なら歩くことができる |

× |

| 元素のアクチニウムとプロトアクチニウムは周期表上では隣同士である |

× |

| ブラックバスをペットとして自宅で飼育することは法律で禁止されている |

○ |

| ライオンのオスを去勢するとたてがみがなくなってしまう |

○ |

| 生まれたばかりのカンガルーの赤ちゃんは自力で母親の体をよじ登って袋の中に入る |

○ |

| 学名を「モラモラ」という魚はマンボウである |

○ |

| 学名を「モラモラ」という魚はトビウオである |

× |

| クジャクの目玉模様の羽根は繁殖期が終わると全て抜け落ちる |

○ |

| 食虫植物の一種「コウシンソウ(庚申草)」は、その名の通り「庚申(かのえさる)」の年に発見された |

× |

| トウキョウトガリネズミは東京には生息していない |

○ |

| 地球上でも月面上でも物質の質量は変わらない |

○ |

| 2024年以降に国際宇宙ステーションを離脱することを2022年7月に発表した国はロシアである |

○ |

| 2024年以降に国際宇宙ステーションを離脱することを2022年7月に発表した国はアメリカである |

× |

| カモノハシのくちばし部分に神経は通っていない |

× |

| カモノハシの口には歯が一本もない |

○ |

| 昆虫のウスバカゲロウはカゲロウの一種である |

× |

| 同一直線上にない、同じ大きさで平行かつ反対向きの2つの力を偶力という |

○ |

| 同一直線上にない、同じ大きさで平行かつ反対向きの2つの力を斥力という |

× |

| 濃硝酸と濃塩酸を混ぜた王水は銀を溶かすことができる |

× |

| 太りすぎたラクダはコブも大きくなる |

○ |

| アインシュタインが提唱した相対性理論のうち等価原理を基礎とするものは一般相対性理論である |

○ |

| アインシュタインが提唱した相対性理論のうち等価原理を基礎とするものは特殊相対性理論である |

× |

| ウサギは飲み込んだ自分の毛を吐き出すことができない |

○ |

| ウマの身長を測る部分は肩から足の先までである |

○ |

| ウマの身長を測る部分は頭の上から地面までである |

× |

| マングースにはコブラの毒に対する免疫がある |

× |

| カンガルーはお腹の袋の入り口を筋肉で自由に締めることができる |

○ |

| ウナギと同じようにアナゴの血液にも毒がある |

○ |

| 自衛隊に配備されている犬を警備犬という |

○ |

| 自衛隊に配備されている犬を防衛犬という |

× |

| 2016年8月に岡山理科大学などのチームが、世界でも異例の長さ1m超の恐竜の足跡の化石を発見したのはゴビ砂漠である |

○ |

| 2016年8月に岡山理科大学などのチームが、世界でも異例の長さ1m超の恐竜の足跡の化石を発見したのはサハラ砂漠である |

× |

| 植物組織の導管と師管のうち茎の外側を通るのは「師管」である |

○ |

| 植物組織の導管と師管のうち茎の外側を通るのは「道管」である |

× |

| 植物組織の導管と師管のうち茎の内側を通るのは「導管」である |

○ |

| 植物組織の導管と師管のうち茎の内側を通るのは「師管」である |

× |

| 温暖な海に棲息するシロワニはワニではなくサメである |

○ |

| マンボウの幼魚はどら焼きのような形をしている |

× |

| 人間の赤血球と白血球で直径が大きいのは白血球である |

○ |

| 人間の赤血球と白血球で直径が大きいのは赤血球である |

× |

| 数学における直交座標系の別名はデカルト座標系である |

○ |

| 惑星の運動に関するケプラーの法則は小惑星にも成り立つ |

○ |

| 正多面体のことを古代ギリシャの哲学者の名前を取ってプラトンの立体という |

○ |

| 正多面体のことを古代ギリシャの哲学者の名前を取ってソクラテスの立体という |

× |

| 1991年に世界初のリチウムイオン二次電池商品化に成功した企業はソニーである |

○ |

| 1991年に世界初のリチウムイオン二次電池商品化に成功した企業は東芝である |

× |

| 地層の走向と傾斜を図るクリノメーターは東と西が逆になっている |

○ |

| 消費電力が多い一方高速で動く双極性トランジスタのことをハイパポラトランジスタという |

× |

| 人間が流す悔し涙は嬉し涙よりもしょっぱい |

○ |

| イッカククジラの長い角は歯が変形したものである |

○ |

| セイファート銀河の特徴は極端に明るい中心核を持つことである |

○ |

| セイファート銀河の特徴は極端に暗い中心核を持つことである |

× |

| トウガラシはナス科の植物である |

○ |

| トウガラシはアブラナ科の植物である |

× |

| 牛は赤い物を見ると興奮する |

× |

| 1976年にアメリカ初の火星着陸に成功した探査機はバイキング1号である |

○ |

| 1976年にアメリカ初の火星着陸に成功した探査機はスカイラブ1号である |

× |

| イッカクで牙が長く伸びるのはオスだけである |

○ |

| オカヤドカリはふだん陸に棲んでいる |

○ |

| 英語でスパームホエールというクジラの種類はシロナガスクジラである |

× |

| クサガメの名前の由来は捕まえた時に臭い匂いを放つことである |

○ |

| 魚の鮭は産卵を終えると数日後に死んでしまう |

○ |

| 英語で「ブルーホエール」というクジラの種類はシロナガスクジラである |

○ |

| 英語で「ブルーホエール」というクジラの種類はマッコウクジラである |

× |

| 渡り鳥は気温によって渡りの時期を知る |

× |

| ウンシュウミカンは中国の温州原産であることからその名がつけられた |

× |

| ワサビはアブラナ科の植物である |

○ |

| ワサビはナス科の植物である |

× |

| 別名を「白筋」という人間の筋繊維は「速筋繊維」である |

○ |

| 別名を「白筋」という人間の筋繊維は「遅筋繊維」である |

× |

| 別名を「赤筋」という人間の筋繊維は「遅筋繊維」である |

○ |

| 別名を「赤筋」という人間の筋繊維は「速筋繊維」である |

× |

| 梅雨や秋に発達するオホーツク海気団は寒冷で湿っている |

○ |

| 梅雨や秋に発達するオホーツク海気団は寒冷で乾燥している |

× |

| 人間の声帯の2枚のひだは声を出す時は離れる |

× |

| お尻に入れる坐薬のことを医療業界では「ズッポ」という |

○ |

| 石栄を叩くと放射線が発生する |

× |

| エルニーニョ現象が起きると日本の夏は冷夏になる |

○ |

| 猫にドッグフードを与えても健康には何の問題もない |

× |

| アジア人初のノーベル物理学賞受賞者はラマンである |

○ |

| アジア人初のノーベル化学賞受賞者は福井謙一である |

○ |

| アジア人初のノーベル化学賞受賞者は李遠哲である |

× |

| ニュージーランドにすむ鳥・キウィは、その鳴き声から名前がつけられた |

○ |

| 2021年5月に中国の無人探査機「天問1号」が軟着陸した惑星は火星である |

○ |

| 2021年5月に中国の無人探査機「天問1号」が軟着陸した惑星は金星である |

× |

| スペイン語で「武装したもの」という言葉に由来する哺乳類はアルマジロである |

○ |

| スペイン語で「武装したもの」という言葉に由来する哺乳類はラーテルである |

× |

| カメレオンは目を左右別々に動かすことができる |

○ |

| 直下型地震と海溝型地震のうち比較的規模が小さいのは直下型地震である |

○ |

| 直下型地震と海溝型地震のうち比較的規模が小さいのは海溝型地震である |

× |

| 1970年に旧石器人「港川人」の人骨が発見された都道府県は沖縄県である |

○ |

| 1970年に旧石器人「港川人」の人骨が発見された都道府県は愛知県である |

× |

| 1957年に旧石器人「牛川人」の人骨が発見された都道府県は愛知県である |

○ |

| 1957年に旧石器人「牛川人」の人骨が発見された都道府県は沖縄県である |

× |

| マツ科の常緑針葉樹ヒマラヤスギの原産地はもちろんヒマラヤ山脈である |

○ |

| 黒いエサを食べ続けるとニワトリの卵は黄身も黒くなる |

○ |

| 木枯らし一番が吹いてくる方向は北からである |

○ |

| 木枯らし一番が吹いてくる方向は南からである |

× |

| 一般にツバメが低く飛ぶと翌日は雨になるといわれている |

○ |

| 一般にツバメが低く飛ぶと翌日は晴れになるといわれている |

× |

| 火山ガスの9割を占める成分は二酸化炭素である |

× |

| 人間のおならは空気より重い |

× |

| 流紋岩質マグマは粘性が高く流れにくい |

× |

| アイアイの前足で1本だけ長いのは中指である |

○ |

| アイアイの前足で1本だけ長いのは人差し指である |

× |

| センザンコウの甲羅は毛が変化したものである |

○ |

| センザンコウの甲羅は皮膚が変化したものである |

× |

| 蝶の一種、フクロウチョウは羽の模様がフクロウの顔に見えることから命名された |

○ |

| 野生のチンパンジーの社会は一夫多妻制である |

× |

| 1833年に世界で初めて発見された酵素はアミラーゼである |

○ |

| 気象庁が緊急地震速報を出すのは最大震度が震度5弱以上と予想された場合である |

○ |

| 気象庁が発表する台風の予報円の大きさは台風の強さを示している |

× |

| アジア最大級の植物園ボゴール植物園がある国はインドネシアである |

○ |

| 春一番が吹いてくる方向は南からである |

○ |

| 春一番が吹いてくる方向は北からである |

× |

| 海の生物マンボウはフグの仲間である |

○ |

| 寄生虫ロイコクロリディウムが寄生する生物はカタツムリである |

○ |

| プログラミングにおいて変数の値を1つ増やすことをインクリメントという |

○ |

| プログラミングにおいて変数の値を1つ増やすことをデクリメントという |

× |

| クレチン病とは甲状腺ホルモンの分泌が過剰となる病気である |

× |

| 気象庁が発表する波の高さは目で見て測っている |

× |

| 「晴れ一時雨」と「晴れ時々雨」で雨が降っている時間が長いのは「晴れ時々雨」である |

○ |

| 「晴れ一時雨」と「晴れ時々雨」で雨が降っている時間が長いのは「晴れ一時雨」である |

× |

| 別名を「右ねじの法則」という電流と地場に関する法則はアンペールの法則である |

○ |

| アルプス・ヒマラヤ造山帯は大陸プレート同士が衝突してできたものである |

○ |

| 磁束密度の国際単位に名前を残す現在のクロアチア出身の物理学者はガウスである |

× |

| 猪突猛進という言葉通りイノシシは一度突進すると急に方向転換はできない |

× |

| 英語で「シーライオン」という海の生物はアシカである |

○ |

| 英語で「シーライオン」という海の生物はトドである |

× |

| ゾウは鼻の穴から直接水を飲む |

× |

| コーヒーの木の花の色は白である |

○ |

| バセドウ病とは甲状腺ホルモンの分泌が不十分となる病気である |

× |

| 2023年に新種の昆虫の発見が認められた、お笑いコンビアンガールズのメンバーは山根良顕である |

○ |

| 2023年に新種の昆虫の発見が認められた、お笑いコンビアンガールズのメンバーは田中卓志である |

× |

| 管内を流れる流体の流量を測定するのに用いる、中央がくびれた計器はピトー管である |

× |

| 春や秋に発達する楊子江気団は温暖で湿っている |

× |

| 恐竜のゴルゴサウルスは日本の漫画『ゴルゴ13』に因んで命名された |

× |

| チェバの定理に名を残す数学者チェバはイタリア人である |

○ |

| チェバの定理に名を残す数学者チェバはフランス人である |

× |

| 漢字で肺魚と書くハイギョは肺呼吸ができる |

○ |

| かつてテレビに用いられたブラウン管は陰極線管である |

○ |

| シマリスの尻尾は切れても再生する |

× |

| 数学の座標平面においてxの値もyの値も負であるのは第4象限である |

× |

| 二枚貝の中で唯一泳ぐことができるのはホタテ貝である |

○ |

| 南極にある日本の基地では現在も犬が飼われている |

× |

| 地震の時に発生するP波は固体中でしか伝わらない |

× |

| 海王星まで到達した唯一の惑星探査機はボイジャー2号である |

○ |

| 17世紀にニュートンと微分積分法の発案で揉めたドイツの科学者はフックである |

× |

| コケ植物の「ウマスギゴケ」は食べるととても美味しいことからその名がつけられた |

× |

| ヒトデは餌を食べる時胃を体の外に出す |

○ |