| 英語では「サイアナイト」と呼ばれる深成岩の一種 | 閃長岩 | せんちょうがん |

| 2009年に文化勲章を受賞した日本のウイルス学の大家 | 日沼頼夫 | ひぬまよりお |

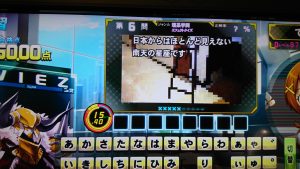

| 花の中心部にある生殖器官 | 蘂 | しべ |

| ギザギザが特徴の波形の一種 | 鋸歯状波 | きょしじょうは |

| 日本では最大の淡水魚です | 伊富魚 | イトウ |

| 微生物の移植に用いる器具です | 白金耳 | はっきんじ |

| 1915年に赤痢菌の新種、駒込菌を発見した秋田県出身の医学者 | 二木謙三 | ふたきけんぞう |

| 飲食物を口から咽頭を通って胃へと送り込むこと | 嚥下 | えんげ |

| 野生のウサギが多数生息することで知られる沖縄県の無人島 | 嘉弥真島 | かやまじま |

| ウサギが多く生息し「ウサギ島」とも呼ばれる広島県竹原市の島 | 大久野島 | おおくのしま |

| その成分がインフルエンザ対策に有効として注目されている植物 | 栴檀 | センダン |

| 楊主明雲母の発見で知られる日本の鉱物学者 | 宮脇律郎 | みやわきりつろう |

| メラトニンの発見などに貢献した日本の病理学者です | 森亘 | もりわたる |

| 塩分を大量に含んだ水 | 鹹水 | かんすい |

| ウミユリ、ヒトデ、ナマコなどがこの仲間です | 棘皮動物 | きょくひどうぶつ |

| 将棋の世界でも有名だった江戸時代の数学者です | 久留島喜内 | くるしまきない |

| 多くの新天体を発見した岡山県在住の天文家です | 多胡昭彦 | たごあきひこ |

| 蚊の幼虫のことです | 孑孑 | ぼうふら |

| 太陰太陽暦にいける「うるう年」の決め方です | 置閏法 | ちじゅんほう |

| キリギリスの別名です | 機織虫 | ハタオリムシ |

| 昆虫でもメンデルの法則が成立することを実証した遺伝学者です | 外山亀太郎 | とやまかめたろう |

| 神経線維を守る役割を持つ円筒状の組織です | 髄鞘 | ずいしょう |

| 服にくっつく「ヌスビトハギ」によく似ています | 藤甘草 | フジカンゾウ |

| 有害な微生物の俗称 | 黴菌 | ばいきん |

| 物理学者の湯川秀樹や東洋史学者の貝塚茂樹の父親である地理学者 | 小川琢治 | おがわたくじ |

| 日本で唯一の鳥類専門研究所を創設した人物 | 山階芳麿 | やましなよしまろ |

| 気象庁の初代長官も務めた地震学者 | 和達清夫 | わだちきよお |

| 皮脂の分泌が増えて毛孔が詰まるためにできます | 面皰 | にきび |

| 1911年に台湾産のアユから「横川吸虫」を発見しました | 横川定 | よこがわさだむ |

| 「ピンセット」のことです | 鑷子 | せっし |

| 日本初のバチスタ手術をおこなった医師です | 須磨久善 | すまひさよし |

| 花は桃、葉は竹に似ているインド原産の植物です | 夾竹桃 | きょうちくとう |

| 日本の淡水に棲むハゼの仲間です | 鈍甲 | ドンコ |

| 与えられた全ての曲線と接する曲線のこと | 包絡線 | ほうらくせん |

| 鉱物の1つ「草地鉱」に名を残す地球学者です | 草地功 | くさちいさお |

| 小惑星探査機「はやぶさ」の組み立てチームを率いた技術者 | 西根成悦 | にしねせいえつ |

| 備長炭の素材となる木です | 姥目樫 | うばめがし |

| 「10の-14乗」を表す数の単位 | 逡巡 | しゅんじゅん |

| 「10の36乗」を表す数の単位です | 澗 | かん |

| 「10の52乗」を表す数の単位です | 恒河沙 | ごうがしゃ |

| 「10の56乗」を表す数の単位です | 阿僧祇 | あそうぎ |

| テレビのワイドショーなどに出演している精神科医です | 名越康文 | なこしやすふみ |

| 海上自衛隊出身の日本人宇宙飛行士です | 金井宣茂 | かないのりしげ |

| 獣害の中でも最も恐ろしいのがこれです | 熊害 | ゆうがい |

| 沢庵漬けなどを黄色くするためこれの実を利用します | 山梔子 | くちなし |

| ハタタテダイとはお互いによく間違えられる魚です | 角出 | ツノダシ |

| 世界で初めて人工雪を製作した日本の物理学者です | 中谷宇吉郎 | なかやうきちろう |

| 世界で初めて「繊維構造物質のX線回折実験」を行いました | 西川正治 | にしかわしょうじ |

| ヒトデの中心から腕の先までの長さのこと | 輻長 | ふくちょう |

| 気象用語の「台風」という言葉を命名しました | 岡田武松 | おかだたけまつ |

| 東洋医学の「人体の三要素」とは「血」「気」と何? | 津液 | しんえき |

| 前胸の突起がある鳥を思わせるカメムシ目の昆虫です | 耳蝉 | ミミズク |

| 光学物理学では、凸レンズで光が一点に集められること | 収斂 | しゅうれん |

| 1972年に、熊田誠と共にクロスカップリングを発見した化学者 | 玉尾皓平 | たまおこうへい |

| 助走無しでは飛び立てない大型の海鳥です | 信天翁 | アホウドリ |

| 日本で野生に生息する毒蛇はマムシ、ハブと? | 山楝蛇 | やまかがし |

| 「春の七草」のひとつです | 菘 | すずな |

| 和歌山県北山村でのみ生産されている柑橘類です | 邪払 | ジャバラ |

| 折り紙公理の研究で知られる日本の数学者 | 藤田文章 | ふじたふみあき |

| 口から食べれない人に、チューブ等で直接、栄養を入れる処置 | 胃瘻 | いろう |

| 「春の七草」のひとつ・仏の座は現在ではこう呼ばれます | 田平子 | たびらこ |

| 壺状の葉で虫を捕らえる食虫植物です | 靫葛 | うつぼかずら |

| 別名を「マスクサ」という植物です | 蚊帳吊草 | カヤツリグサ |

| 質量の単位のひとつです | 瓩 | キログラム |

| 5億年以上前にできたものと判明した、茨城県常陸太田市の地層 | 西堂平層 | にしどうひらそう |

| 錫を鍍金した薄い鉄板 | 鉄葉 | ぶりき |

| 排水処理において酸素を供給すること | 曝気 | ばっき |

| 沈殿物を容器の底に沈ませ上澄み液だけを流し出す操作 | 傾瀉 | けいしゃ |

| 固体に力を加えて変形させ力を抜いても元に戻らない性質 | 塑性 | そせい |

| 「時速1海里」に相当する速度の単位です | 節 | ノット |

| 2014年にノーベル物理学賞を受賞した日本人科学者です | 赤崎勇 | あかさきいさむ |

| 金属製錬の際に、溶けた金属から分離して浮かび上がるカス | 鉱滓 | こうさい |

| 赤痢菌や大腸菌のように形が棒状の細菌のことです | 桿菌 | かんきん |

| 完熟しないうちにとったこれの実がグリンピースになります | 豌豆 | えんどう |

| ドイツのエールリヒと共に梅毒の特効薬サルバルサンを開発 | 秦佐八郎 | はたさはちろう |

| 2010年に佐渡トキ保護センターのトキを襲撃して問題となった動物 | 貂 | てん |

| ある漫画から有名になった海に棲む哺乳類です | 胡麻斑海豹 | ゴマフアザラシ |

| 両ももの間のこと | 股座 | またぐら |

| ルーアン、エールズベリー、アオクビなどの種類がいる鳥 | 鶩 | アヒル |

| タンニンを加水分解して得られる無色・針状の結晶 | 没食子酸 | ぼっしょくしさん |

| 1968年に日本初の心臓移植手術を行なった外科医です | 和田寿郎 | わだじゅろう |

| おうし座にあるプレアデス星団の別名 | 六連星 | むつらぼし |

| 関東大震災の危険を予想していた地震学者です | 今村明恒 | いまむらあきつね |

| 小マゼラン銀河を含む星座です | 巨嘴鳥座 | きょしちょうざ |

| 大マゼラン銀河の大部分を含む星座です | 旗魚座 | かじきざ |

| カペラをアルファ星とする星座です | 馭者座 | ぎょしゃざ |

| 上あごがツノのようにとがっています | 旗魚 | かじき |

| 医学用語で、薬液などを注入するために体に針を刺すこと | 穿刺 | せんし |

| 古くはおみくじを引かせる芸でおなじみだった鳥です | 山雀 | ヤマガラ |

| 脳動脈瘤のクリッピング手術で知られるスーパードクター | 上山博康 | かみやまひろやす |

| 火山のマグマや山体の一部が飛散したものを火山○○○という? | 砕屑物 | さいせつぶつ |

| 日本各地に分布するコイ目の淡水魚です | 鰌 | どじょう |

| 水田・沼・池などに糸状体で生育する緑藻のこと | 水綿 | あおみどろ |

| 1953年にセンダイウイルスを発見した医学者です | 石田名香雄 | いしだなかお |

| 眼球の後ろの大部分を占める弾性に富んだ膜 | 鞏膜 | きょうまく |

| 元素名などを定める組織・IUPACの会長を務めている化学者です | 巽和行 | たつみかずゆき |

| 結晶が特定の方向に割れたり、はがれたりすること | 劈開 | へきかい |

| 結晶が、ある一定方向の面に平行に割れやすい性質 | 劈開性 | へきかいせい |

| 家畜の血を吸う虫です | 牛虻 | ウシアブ |

| 前腕の親指側にある長い骨 | 橈骨 | とうこつ |

| 足の親指などで、変形してふちが皮膚にくい込んだ爪のことです | 陥入爪 | かんにゅうそう |

| かつて河川沿岸に伝染病を蔓延させたダニの一種です | 恙虫 | つつがむし |

| 『海馬』『進化しすぎた脳』など多数の著書がある脳科学者 | 池谷裕二 | いけがやゆうじ |

| 網膜にある、光の明暗を感知する視細胞です | 桿状体 | かんじょうたい |

| 柑橘類に含まれるカルボン酸の一種 | 枸櫞酸 | くえんさん |

| モースの硬度計で硬度5の標準鉱物となっています | 燐灰石 | りんかいせき |

| モースの硬度計で硬度6の標準鉱物となっています | 正長石 | せいちょうせき |

| ハリウオ、カンヌキ、クチナガなどの別名があります | 細魚 | サヨリ |

| 白い表皮が木綿を巻いたように見えることから名がついた植物 | 浜木綿 | はまゆう |

| 別名を「ヨウラクソウ」という花の美しい植物 | 秋海棠 | シュウカイドウ |

| 園芸植物としても人気のツツジ科の植物です | 石楠花 | しゃくなげ |

| 1垓分の1を表す数の単位です | 虚空 | こくう |

| 表皮の角質層からはがれ落ちます | 雲脂 | ふけ |

| 黄色い花を咲かせるキク科の多年草です | 石蕗 | つわぶき |

| 水鳥の指と指の間にあるものです | 蹼 | みずかき |

| 全身に赤い発疹ができる病気です | 猩紅熱 | しょうこうねつ |

| 鍾乳洞内で床から垂直に立っています | 石筍 | せきじゅん |

| 1981年に沖縄で発見された天然記念物に指定されている鳥 | 山原水鶏 | やんばるくいな |

| すぐれた論文や研究業績に対して送られる日本学士院の賞 | 恩賜賞 | おんししょう |

| 動物の鼻などにある、フェロモンを感じ取る器官は「○○器官」? | 鋤鼻 | じょび |

| 昆虫採集では、目立つ場所に飾られることが多いです | 鳳蝶 | あげはちょう |

| シーラカンスはこの仲間です | 総鰭類 | そうきるい |

| 鉄とマグネシウムを主成分とする珪酸塩鉱物 | 橄欖石 | かんらんせき |

| ふくらはぎを構成する筋肉のひとつです | 腓腹筋 | ひふくきん |

| 女王バチで体長4cmと日本で最大のハチです | 胡蜂 | すずめばち |

| 「刹那」と「虚空」の間に位置する数の単位 | 六徳 | りっとく |

| 水族館の人気者です | 膃肭臍 | オットセイ |

| 航空自衛隊のパイロット出身の日本人宇宙飛行士です | 油井亀美也 | ゆいきみや |

| 核酸シンポジウムの開催でも知られる分子生物学者 | 柴谷篤弘 | しばたにあつひろ |

| 胃の粘膜に無数に並ぶ微細な穴 | 胃小窩 | いしょうか |

| 小腸などの粘膜にある細かい毛のような突起 | 絨毛 | じゅうもう |

| 小腸の表面にある絨毛にある細かい突起部分を何という? | 刷子縁 | さっしえん |

| 1959年に静岡県で発見された縄文時代の化石人骨です | 三ヶ日人 | みっかびじん |

| ウミガメの中で最大種といわれています | 長亀 | おさがめ |

| ウミガメの一種です | 玳瑁 | タイマイ |

| すらりとした脚の例えにも用いられるウシ科の動物 | 氈鹿 | カモシカ |

| 「ナトリウム化合物」のことです | 曹達 | ソーダ |

| 胸びれのところから音を出す魚です | 義蜂 | ギバチ |

| 雑誌「現代之科学」を発行した科学ジャーナリスト | 一戸直蔵 | いちのへなおぞう |

| 日本人唯一のウォラストンメダル受賞者である岩石学者 | 久城育夫 | くしろいくお |

| 世界で初めてヤリイカの人工飼育に成功した脳科学者 | 松本元 | まつもとげん |

| 漢方の生薬などに用いられる薬用植物です | 甘草 | かんぞう |

| 今上天皇はこの魚の研究で世界的に有名な学者です | 鯊 | ハゼ |

| 上皇陛下はこの魚の研究で世界的に有名な学者です | 鯊 | ハゼ |

| その名前は太陽が苦手なことから来ている、モグラ科の哺乳類 | 日不見 | ヒミズ |

| 水芭蕉などサトイモ科の植物に見られる、漏斗状の部分です | 仏炎苞 | ぶつえんほう |

| 光合成を行うウミウシのグループ | 嚢舌類 | のうぜつるい |

| 太平洋高気圧と大陸の寒気がぶつかって起こる秋の長雨 | 秋霖 | しゅうりん |

| 塊根を乾したものは、薬にも猛毒にもなります | 鳥甲 | とりかぶと |

| 小惑星の族に名を残す日本のアマチュア天文家 | 平山清次 | ひらやまきよつぐ |

| 体内の腸が、波うつように消化物を移動させるのは「○○運動」? | 蠕動 | ぜんどう |

| コデインなど、せきを止めるための薬のこと | 鎮咳剤 | ちんがいざい |

| 種子島宇宙センターがある鹿児島県の町です | 南種子町 | みなみたねちょう |

| わきの下ではかる体温のことです | 腋窩温 | えきかおん |

| 小枝に似た、細長い体が特徴的な昆虫です | 竹節虫 | ななふし |

| 魚の体内にあります | 鰾 | うきぶくろ |

| インドネシア、フィリピンで国花となっています | 茉莉花 | マツリカ |

| 「仮説実験授業」を提唱する理学博士 | 板倉聖宣 | いたくらきよのぶ |

| モロヘイヤはこの植物の名前の科に属しています | 科木 | シナノキ |

| 初夏に大きな花を咲かせるアヤメ科の多年草です | 燕子花 | かきつばた |

| 「コガネグサ」の別名があるキク科の植物です | 金盞花 | キンセンカ |

| 物を研ぐのに使ったことからその名がついたシダ植物 | 砥草 | とくさ |

| 全身が松かさ状のウロコで覆われている哺乳類です | 穿山甲 | センザンコウ |

| アステロイドのことを日本語ではこう呼びます | 星芒形 | せいぼうけい |

| 鮮やかな色彩を持つハトの仲間です | 緑鳩 | アオバト |

| 女性が出産してから妊娠前の状態に戻るまでの期間 | 産褥期 | さんじょくき |

| 女性が気にする、顔にできる「しみ」のことです | 肝斑 | かんぱん |

| 「潮津波」とも呼ばれる海が満潮の際、川へ逆流する現象 | 海嘯 | かいしょう |

| 「ケータイひじ」と呼ばれる症状の正式名は「?症候群」 | 肘部管 | ちゅうぶかん |

| 冪乗して1になる数のことを「1の○○」という? | 冪根 | べきこん |

| 左心房と左心室の間にある血液の逆流を防ぐ弁膜です | 僧帽弁 | そうぼうべん |

| 右心房と右心室の間にある血液の逆流を防ぐ弁膜です | 三尖弁 | さんせんべん |

| イネ科の植物に寄生する菌です | 麦角菌 | バッカクキン |

| 植物に寄生した菌類が宿主の細胞を破壊し栄養を摂取すること | 殺生 | さっせい |

| 「コロイド」のことを日本語ではこういいます | 膠質 | こうしつ |

| 乳幼児が、自然と口に触れた物に吸い付くという反射は○○反射? | 吸啜 | きゅうてつ |

| 二重スリット実験の追試も行った日本の物理学者 | 外村彰 | とのむらあきら |

| 医者が患者ののどを調べる際に用いるヘラ状の道具です | 舌圧子 | ぜつあつし |

| フタユビとミユビに大別される哺乳類です | 樹獺 | なまけもの |

| 第1回塚原仲晃記念賞を受賞した神経学者 | 御子柴克彦 | みこしばかつひこ |

| 緯度変化に関するZ項を発見しました | 木村栄 | きむらひさし |

| 眼神経、上顎神経、下顎神経の3つに分岐する脳神経です | 三叉神経 | さんさしんけい |

| 自分よりも体の大きい魚を食べることで有名です | 黒坊主鱚 | クロボウズギス |

| 雷が鳴るまで離れません | 鼈 | スッポン |

| ある命題の結論を誤りと仮定してその矛盾を示して証明する方法 | 帰謬法 | きびゅうほう |

| 大正時代に日本で初めてチューリップを育てた園芸家 | 水野豊造 | みずのぶんぞう |

| チューリップの別名です | 鬱金香 | うこんこう |

| 歯と同じ成分を持つサメのざらざらしたウロコ | 楯鱗 | じゅんりん |

| 日本だけに生息するネズミに似た小型の動物です | 冬眠鼠 | やまね |

| 奄美諸島、沖縄諸島に分布する毒蛇です | 飯匙倩 | はぶ |

| クサカゲロウの卵のことを俗にこう呼びます | 憂曇華 | うどんげ |

| 人間の歯で、歯冠と歯根の境界部分のことです | 歯頸 | しけい |

| 1931年に兵庫県で明石原人の化石を発見した人物です | 直良信夫 | なおらのぶお |

| 明石原人の命名者である基東京帝国大学理学部教授 | 長谷部言人 | はせべことんど |

| コンピュータによる軌道解析の草分け的存在である天文学者 | 中野主一 | なかのしゅいち |

| 数十万から数百万の星で形成される小さな銀河 | 矮小銀河 | わいしょうぎんが |

| 主に燃料として使われる気体 | 瓦斯 | ガス |

| 絶滅危惧種のウミガラスが日本で唯一生息する、北海道の島です | 天売島 | てうりとう |

| 代数方程式の根に関する定理に名前を残している数学者です | 掛谷宗一 | かけやそういち |

| 下痢止めの薬のことです | 止瀉薬 | ししゃやく |

| 貝殻が退化した巻貝の一種です | 蛞蝓 | なめくじ |

| 『統計学が最強の学問である』などの著書がある統計家です | 西内啓 | にしうちひろむ |

| ハトやフラミンゴがヒナに与えるために消化器官で作る液体 | 素嚢乳 | そのうにゅう |

| 5~6月頃に旬を迎える中国原産の細いタケノコ | 淡竹 | はちく |

| 軟骨にできて痛みや麻痺を引き起こす、骨が棘状に変形したもの | 骨棘 | こつきょく |

| オーロラの研究で知られ「南極博士」と呼ばれました | 小口高 | おぐちたかし |

| フクロウ科の鳥です | 木菟 | みみずく |

| 尖閣諸島の命名者である高知県出身の生物学者 | 黒岩恒 | くろいわひさし |

| 「T-S解」の発見者の1人として有名な宇宙物理学者です | 冨松彰 | とみまつあきら |

| 伊能忠敬の師匠である江戸時代の天文学者です | 高橋至時 | たかはしよしとき |

| 虫歯のことを正しくはこういいます | 齲蝕症 | うしょくしょう |

| 月のクレーターに名を残す日本のアマチュア天文家 | 山本一清 | やまもといっせい |

| ベトナムで無報酬で治療を行う通称「ハノイのあかひげ先生」 | 服部匡志 | はっとりただし |

| 海にいるシャチの別名です | 逆戟 | サカマタ |

| マルスダレガイ科の二枚貝です | 蛤仔 | あさり |

| チョウチンアンコウなどメスよりかなり小さいオス | 矮雄 | わいゆう |

| 念写の発見者といわれる日本の超心理学者 | 福来友吉 | ふくらいともきち |

| 西村真琴が作った東洋初のロボットの名前 | 学天則 | がくてんそく |

| 果実が熟しても割れないことから名が付いた、アカネ科の常緑低木 | 山梔子 | クチナシ |

| 「ナノテクノロジー」という言葉を提唱した材料工学者です | 谷口紀男 | たにぐちのりお |

| 深海魚の釣りで外道として知られる、ソコダラ科の魚 | 茨髭 | イバラヒゲ |

| 風化・浸食作用で生じた岩石の破片から構成される堆積岩です | 砕屑岩 | さいせつがん |

| 渋川春海が編纂した暦です | 貞享暦 | じょうきょうれき |

| 土の中で生活しているバッタ目の昆虫です | 螻蛄 | けら |

| ウニの成長過程のひとつ | 嚢胚 | のうはい |

| 他人の顔を見ても、それが誰か認識ができなくなる症状です | 相貌失認 | そうぼうしつにん |

| 除虫剤などに用いられる硫酸銅からなる鉱物です | 胆礬 | たんばん |

| 漢方薬を作る際に、生薬を粉末にするために用います | 薬研 | やげん |

| 所得分布や商品の売上数量などがあてはまる統計モデル | 冪乗則 | べきじょうそく |

| 天然のものは主成分・イソプレンの高重合体です | 護謨 | ゴム |

| 「嫌われ者」の喩えとしても用いられる節足動物です | 壁蝨 | ダニ |

| サケが生まれた川に帰ってくる習性のことです | 遡河回遊 | そかかいゆう |

| オオサンショウウオの別名です | 半割 | ハンザキ |

| 太陽と外惑星が地球から見て90°の位置関係にあること | 矩 | く |

| 多項式で、ある文字について次数の大きい項から順に並べること | 降冪 | こうべき |

| 圧迫を受けた皮膚が角質化し厚くなったものです | 胼胝 | べんち |

| 膵臓がんの増殖を抑える作用があるといわれています | 牛蒡子 | ごぼうし |

| 古くから強壮剤として珍重されてきた、熊の胆のうを乾燥させた物 | 熊胆 | くまのい |

| フクイリュウの全身骨格を復元させた、恐竜研究の第一人者 | 東洋一 | あずまよういち |

| コウボキンやトリュフもこれに分類されます | 子嚢菌門 | しのうきんもん |

| クモ、サソリ、カブトガニなどがこれに分類されます | 鋏角類 | きょうかくるい |

| 癌研究で知られる日本の病理学者 | 久留勝 | くるまさる |

| 作家の新田二郎のおじに当たる第5代中央気象台長 | 藤原咲平 | ふじわらさくへい |

| イカなどが持つ皮膚細胞です | 虹色素胞 | にじしきそほう |

| 夏に多く見られる積乱雲から降ってくる氷塊 | 雹 | ひょう |

| 高積雲の別名です | 朧雲 | おぼろぐも |

| 妊娠・出産などを題材とした著書で有名な美人産婦人科医です | 宋美玄 | そんみひょん |

| 日本ではオリーブの別名になっている植物です | 橄欖 | カンラン |

| 福島原発事故の対応を巡って内閣官房長官を辞任した科学者 | 小佐古敏荘 | こさことしそう |

| 2012年5月に打ち上げられた九州工業大学による人工衛星 | 鳳龍弐号 | ほうりゅうにごう |

| 皮膚の粘膜がただれた症状 | 糜爛 | びらん |

| 重力場の理論と電磁場の理論とを同じ枠内で示そうとする試論です | 統一場理論 | とういつばりろん |

| 俗に「魚の目」と呼ばれます | 鶏眼 | けいがん |

| 病気の治療のため、血液を一定量とり除くことです | 瀉血 | しゃけつ |

| 量子ドット研究で知られる愛媛県生まれの物理学者 | 樽茶清悟 | たるちゃせいご |

| プラスチックを柔らかくするために用いられる物質 | 可塑剤 | かそざい |

| メゾスコピック系研究で知られる日本の物理学者 | 川畑有郷 | かわばたありさと |

| 金の触媒作用を発見した日本の化学者です | 春田正毅 | はるたまさたけ |

| 2018年7月にチャーン賞を受賞した日本の数学者です | 柏原正樹 | かしわらまさき |

| 顔料などに使われる水銀と硫黄の化合物 | 辰砂 | しんしゃ |

| CDの読み取り面にもこの構造が用いられています | 回折格子 | かいせつこうし |

| 大阪帝国大学総長も務めた有機化学者 | 真島利行 | まじまりこう |

| 小ぶりの黄色い花が咲く道端で見かけるキク科の植物です | 鬼田平子 | オニタビラコ |

| 中国の伝説にちなんで「虞美人草」とも呼ばれます | 雛罌粟 | ひなげし |

| オリオン座の南西に位置する小さな星座です | 彫刻具座 | ちょうこくぐざ |

| 「銀河座標の南極」があります | 彫刻室座 | ちょうこくしつざ |

| 出産後の胎盤やへその緒に含まれている血液 | 臍帯血 | さいたいけつ |

| 内湾の泥深い干潟に穴をあけて生息する、エビに似た生物です | 青竜蝦 | しゃこ |

| 生物分布の境界線である「三宅線」を命名した昆虫学者 | 江崎悌三 | えさきていぞう |

| 理化学研究所理事長を務める元・京都大学総長である工学者 | 松本紘 | まつもとひろし |

| その葉は、刺激を受けると急に閉じて垂れ下がってしまいます | 含羞草 | おじぎそう |

| さくらインターネットが運営する宇宙ビジネスの情報サイトです | 宙畑 | そらばたけ |

| ノミにより媒介される犬や猫に見られる寄生虫は「?条虫」 | 瓜実 | うりざね |

| 捕らえられると、甘い臭いを出すことから名づけられました | 水馬 | あめんぼ |

| 水あめや納豆に見られる糸を引くように伸びる性質のこと | 曳糸性 | えいしせい |

| 他のアヤメの仲間に先駆けて花を咲かせることがその名の由来です | 一初 | イチハツ |

| 別名を浅背筋という人間の背中にある筋肉 | 棘腕筋 | きょくわんきん |

| 沖縄では1月下旬に開花する「日本一早く咲くサクラ」です | 寒緋桜 | カンヒザクラ |

| 2003年にポアンカレ賞を受賞した日本を代表する数理物理学者です | 荒木不二洋 | あらきふじひろ |

| 幼い頃はオボコ、スバシリ、イナなどと呼ばれる出世魚です | 鰡 | ぼら |

| ノーベル化学賞の候補にも挙げられている有機合成化学者 | 山本尚 | やまもとひさし |

| ファイル圧縮のLHAを開発したプログラマー | 吉崎栄泰 | よしざきはるやす |

| 捕った魚を自分の周りに並べるカワウソの習慣を何という? | 獺祭 | だっさい |

| その名は果実がナシに似ていることに由来するバラ科の海浜植物 | 浜梨 | ハマナス |

| いわゆる「床ずれ」のことです | 褥瘡 | じょくそう |

| 2014年から2016年にかけて日本地質学会会長を務めました | 井龍康文 | いりゅうやすふみ |

| ヒタキ科の鳥トラツグミの別名です | 鵺 | ぬえ |

| 鳥類では、ここが生物時計として働くと考えられています | 松果体 | しょうかたい |

| 錆びた金属のような渋い体色が特徴のコメツキムシ科の甲虫です | 錆木樵 | サビキコリ |

| 雌しべのみの花と雄しべのみの花を別々の株に付ける植物 | 雌雄異株 | しゆういしゅ |

| 人工衛星の軌道を計算する式に名を残す天文学者 | 古在由秀 | こざいよしひで |

| 古くから和紙の原料とされたジンチョウゲ科の植物です | 三椏 | ミツマタ |

| 古くから和紙の原料とされたジンチョウゲ科の植物です | 雁皮 | ガンピ |

| コナラやクヌギなどが使われるしいたけ菌を植えた原木のこと | 榾木 | ほだぎ |

| 幕末から明治にかけて「化学」はこう呼ばれました | 舎密 | せいみ |

| 国内で報告した医師・大原八郎の名から「大原病」とも呼ばれます | 野兎病 | やとびょう |

| 血液が凝固するときにできる暗赤色の塊です | 血餅 | けっぺい |

| 魚が川の流れをさかのぼっていくこと | 遡上 | そじょう |

| 2020年に名古屋大学が運用を開始したスーパーコンピューター | 不老 | フロー |

| 石綿のような繊維状の結晶鉱物で見られる光沢です | 絹糸光沢 | けんしこうたく |

| 「この蛇に噛まれると、1日以内に死ぬ」と信じられていました | 日計 | ひばかり |

| 日本動物学会や三崎臨海実験所を設立した明治期の動物学者 | 箕作佳吉 | みつくりかきち |

| 別名を「エビコオロギ」や「イイギリ」という虫です | 竃馬 | カマドウマ |

| フレデリック・ソディに指事した日本における放射能化学の父 | 飯盛里安 | いいもりさとやす |

| カタツムリを襲い、食料とすることで知られる甲虫です | 蝸牛被 | まいまいかぶり |

| 肩甲骨を後ろに引く時に用いる人間の背中にある筋肉です | 菱形筋 | りょうけいきん |

| 痔の薬「ボラギノール」を製造しているのは○○製薬? | 天藤 | あまとう |

| 吉田光由が著した江戸時代の数学書です | 塵劫記 | じんこうき |

| 多肉質な葉がある海藻に似ていることから名付けられた植物 | 陸鹿尾菜 | おかひじき |

| 宇宙に関する著作でも有名な京都産業大学の初代学長です | 荒木俊馬 | あらきとしま |

| 馬が食べるとシビレてしまうツツジ科の常緑低木です | 馬酔木 | アセビ |

| 腸のものが一般的な細菌によって起こる病気 | 窒扶斯 | チフス |

| 漢方薬として用いられるスズメバチの巣です | 露蜂房 | ろほうぼう |

| 見事な巣を作ることで知られるスズメのような鳥です | 機織鳥 | ハタオリドリ |

| 積乱雲の活動が強い時に上部にできる雲 | 鉄床雲 | かなとこぐも |

| 耳の上部と目尻の間にあります | 蟀谷 | こめかみ |

| 著書に『科学者はなぜ神を信じるのか』がある物理学者 | 三田一郎 | さんだいちろう |

| 水生昆虫としては珍しく草食性が強い、腹部の突起が特徴的な甲虫 | 牙虫 | ガムシ |

| 根が止血剤として用いられるバラ科の植物です | 吾亦紅 | ワレモコウ |

| 眼球が収まっている顔の骨のくぼみ | 眼窩 | がんか |

| ハイギョの幼生などで見られる表皮から体外へ突出したエラ | 外鰓 | がいさい |

| ギョーム・ル・ジャンティが発見した、いて座にある散光星雲 | 三裂星雲 | さんれつせいうん |

| 人間の足のかかと部分にある骨です | 踵骨 | しょうこつ |

| 天文学者として初めて文化勲章を受章した東京天文台の第6代台長 | 萩原雄祐 | はぎわらゆうすけ |

| 電気と磁石の性質を合わせ持つマルチフェロイック物質の研究者 | 十倉好紀 | とくらよしのり |

| 「テングノウチワ」など多くの別名を持つ木です | 隠蓑 | カクレミノ |

| 2023年2月にウルフ賞化学部門を受賞した東京大学の教授 | 菅裕明 | すがひろあき |

| 身体の一部を温めたり冷やしたりして病状の好転を図る治療法 | 罨法 | あんぽう |

| クラッシュ・シンドロームを世界で初めて報告した医学者 | 皆見省吾 | みなみせいご |

| 英語では「ボニナイト」という小笠原諸島で産出する火成岩 | 無人岩 | むにんがん |

| アナグマやタヌキの別名です | 狢 | むじな |

| 淡水産の代表的なプランクトンボルボックスの別名です | 大鬚回り | おおひげまわり |

| 大腸と皮膚が肛門以外に作った穴から膿が出る病気のこと | 痔瘻 | じろう |

| ヒルベルトの論を発展させ「類体論」を研究した数学者 | 高木貞治 | たかぎていじ |

| ドイツ人医師シーボルトにちなんだ種名を持つ昆虫です | 馬大頭 | おにやんま |

| 多細胞動物の発生初期に、卵割が進むと胚の内部に生ずる空洞です | 卵割腔 | らんかつこう |

| ノーベル賞の候補でもあった、2012年に亡くなった物理学者 | 外村彰 | とのむらあきら |

| 植物の葉などに違う色が混ざっていること | 斑入り | ふいり |

| 同じ数または文字を何回か掛け合わせた積 | 冪 | べき |

| その名はお坊さんの道具にちなむ海綿動物です | 払子貝 | ホッスガイ |

| 防水材、緩衝材、舗装材など様々な用途で使われます | 土瀝青 | アスファルト |

| 7~8月の早朝と夕方に「カナカナ」と鳴くセミです | 茅蜩 | ひぐらし |

| どんぐりの実を覆っている俗にいう「はかま」の部分 | 殻斗 | かくと |

| 「シルクジャスミン」の名前でも知られるミカン科の観葉植物です | 月橘 | ゲッキツ |

| 早朝や夕方に、餌を求めてトンボが群れて飛ぶこと | 黄昏飛翔 | たそがれひしょう |

| ススキやミョウガに寄生するハマウツボ科の植物 | 南蛮煙管 | なんばんぎせる |

| ススキやエノコログサのように穂のような形で咲く花のこと | 花穂 | かすい |

| その卵を「うみぞうめん」という磯にすむ軟体動物です | 雨虎 | アメフラシ |

| 日本人初の本格的な気象観測を行った明治時代の測量技師 | 福士成豊 | ふくしなりとよ |

| 七夕の夜に、天の川に橋を架けるといわれている鳥です | 鵲 | かささぎ |

| 鉱石「ボーキサイト」を日本語ではこういいます | 鉄礬土 | てつばんど |

| 2022年にマグサイサイ賞を受賞した東南アジアで活躍する眼科医 | 服部匡志 | はっとりただし |

| ロボット工学を専門とするアメリカ在住の計算機科学者 | 金出武雄 | かなでたけお |

| 花を咲かせる植物の総称です | 花卉 | かき |

| 昆虫の幼虫がさなぎになること | 蛹化 | ようか |

| 和算家・建部賢弘が著した算木を用いた代数学に関する書 | 円理綴術 | えんりてつじゅつ |

| 「コウモリラン」とも呼ばれる観葉植物として人気の着生シダ | 麋角羊歯 | ビカクシダ |

| 蝶の口吻を挟むようについている匂いを感じるためのヒゲ | 下唇鬚 | かしんしゅ |

| 仏教で重要視され別名を「仏前草」という植物 | 樒 | シキミ |

| 粘菌の研究で知られる和歌山県出身の博物学者 | 南方熊楠 | みなかたくまぐす |

| 恒星が一生を終えるときの形態は「白色○○」? | 矮星 | わいせい |

| 第二次大戦中に日本軍が開発した和製ペニシリンの名前 | 碧素 | へきそ |

| 科学界のインディ・ジョーンズとも呼ばれる生物学者です | 長沼毅 | ながぬまたけし |

| 別名を「カシドリ」ともいう鳥です | 懸巣 | カケス |

| 坂田昌一、井上健と共に二中間子説を提唱した物理学者 | 谷川安孝 | たにかわやすたか |

| 午後3時ごろに花が咲くことから「三時花」とも呼ばれる帰化植物 | 爆蘭 | ハゼラン |

| ワイドショーにもコメンテーターとして出演している脳研究者 | 池谷裕二 | いけがやゆうじ |

| 「柔突起」とも呼ばれる小腸内壁に存在する突起のこと | 腸絨毛 | ちょうじゅうもう |

| 地震の前兆といわれる椋平虹にその名を残す地震研究家 | 椋平広吉 | むくひらひろきち |

| 貝殻に体が入りきっていない姿で知られています | 御簾貝 | ミスガイ |

| 高層雲の別名です | 朧雲 | おぼろぐも |

| クスノキとともに鹿児島県の県木に指定されています | 海紅豆 | カイコウズ |

| 「長い間治らない病気」を表す言葉です | 宿痾 | しゅくあ |

| 考古化学という学問分野を開拓した、2010年に死去した化学者 | 山崎一雄 | やまさきかずお |

| その光沢が美しい甲虫です | 吉丁虫 | タマムシ |

| 鳥がアリの巣の上に座り、アリを利用して寄生虫を駆除する行為 | 蟻浴 | ぎよく |

| 病気にかかった人の割合 | 罹患率 | りかんりつ |

| 鉱石から金属を取り出して精製する技術 | 冶金 | やきん |

| 「スズカケ」の別名を持つバラ科の植物 | 小手毬 | コデマリ |

| 三重県伊勢市で発見された新鉱石「ランタンバナジウム○○○」? | 褐簾石 | かつれんせき |

| 手足の皮膚が、他の物とこすれてできる水ぶくれです | 肉刺 | まめ |

| 群論を用いて素粒子論を構築した坂田昌一の弟子である物理学者 | 大貫義郎 | おおぬきよしお |

| 医療ガバナンス研究所の理事長を務めている医師 | 上昌広 | かみまさひろ |

| イギリスやアメリカで使われている重さの単位です | 封度 | ポンド |

| 英語では「ヘッドフィッシュ」「サンフィッシュ」といいます | 翻車魚 | マンボウ |

| 植物の分布境界線「宮部線」を命名した植物学者 | 舘脇操 | たてわきみさお |

| 果柄部に小突起がある、愛媛県が生産量トップのミカン | 凸柑 | ポンカン |

| 多くの天文学者を育て、日本の近代天文学の基礎を築きました | 寺尾寿 | てらおひさし |

| 南米原産のラクダ科の動物 | 羊駱駝 | アルパカ |

| 恒星の進化に関するTHO理論に名を残す理論物理学者 | 武谷三男 | たけたにみつお |

| トゲ状の硬い毛で自らを守る動物です | 豪猪 | ヤマアラシ |

| まぶたの「マイボーム腺」が詰まってできる腫れもの | 霰粒腫 | さんりゅうしゅ |

| ツユクサやハギの花を衣にすりつけて色を染めること | 花摺 | はなすり |

| 中国産のマイネズミをこう呼びます | 高麗鼠 | コマネズミ |

| その形から、かつては「菱星」とも呼ばれました | 海豚座 | いるかざ |

| しし座とうみへび座の間に位置する小さな星座です | 六分儀座 | ろくぶんぎざ |

| 江戸時代には藩の許可なく販売できなかった島根県伝統の石材 | 来待石 | きまちいし |

| アイオライトの別名です | 菫青石 | きんせいせき |

| 火山や温泉で見られる鉱物です |

| 日本からはほとんど見えない南天の星座です |

がか

いつもこのサイトを頼りにしております。ありがとうございます。

『蕊』は、エフェクトの文字では『蘂』です。

読み方自体は、問題ありません。

いつもありがとうございます。

こちら修正しました。

これはなかなかきつい。

ありがとうございます!このサイトはほんとに素晴らしい

こちらこそ閲覧していただきありがとうございます。

今後も随時更新していきますのでよろしくお願いします。

止瀉薬 ししゃやく

が「ししゃしゃく」になっています。

ご指摘ありがとうございます。

こちら修正しました。

細かい点で恐れ入りますが血餅の餅は「餠」のようです

ご連絡ありがとうございます。

ググると血餅の方が出てきますね。

問題画像は既に消してしまっていて

QMAではどちらの漢字で出題されているかわからないので

保留にさせてください。

時間がある時に回収し直します。

とても良く大変参考になります新しい問題があれば搭載 宜しくお願いします

ありがとうございます。

理系学問LIMITEDトーナメントの日程が公開されたら

直前に理系エフェクト☆4を少し回して

新しく回収した問題を追加する予定です。