| ナポレオン3世の洗礼式 ナポレオン1世が退位宣言 ナントの勅令の廃止 フランソワ1世が完成させる |

シャイヨー宮殿 | フォンテンブロー宮殿 |

| チュイルリー宮殿 | ||

| ベルサイユ宮殿 | ||

| フォンテンブロー宮殿 | ||

| ドイツの神学者 ヴィッテンベルク大学教授 アウクスブルク信仰告白 宗教改革でルターに協力 |

ホルバイン | メランヒトン |

| フッテン | ||

| メランヒトン | ||

| ロイヒリン | ||

| 451年に開催 舞台は現在のイスタンブール キリストの両性説を確認 コプト教会の分離の原因 |

コンスタンツ公会議 | カルケドン公会議 |

| カルケドン公会議 | ||

| エフェソス公会議 | ||

| ヴィエンヌ公会議 | ||

| 1311年に開催 現在のフランス南部で開催 教皇クレメンス5世が招集 テンプル騎士団の解散を決定 |

コンスタンツ公会議 | ヴィエンヌ公会議 |

| カルケドン公会議 | ||

| エフェソス公会議 | ||

| ヴィエンヌ公会議 | ||

| 842年に起きた事件 阿保親王が橘嘉智子に密告 藤原良房が権威を確立 首謀者は伴健岑と橘逸勢 |

承和の変 | 承和の変 |

| 安和の変 | ||

| 薬子の変 | ||

| 正中の変 | ||

| 自由民権運動の激化事件 首謀者は大井憲太郎 景山英子も参加 朝鮮に政変を起こすのが目的 |

福島事件 | 大阪事件 |

| 高田事件 | ||

| 加波山事件 | ||

| 大阪事件 | ||

| 1908年に起きた事件 西園寺内閣総辞職を誘発 山口孤剣の出獄歓迎会 社会主義者が大勢弾圧 |

大津事件 | 赤旗事件 |

| 赤旗事件 | ||

| 帝人事件 | ||

| 十月事件 | ||

| 政治結社・桜会が中心 陸軍将校によるクーデター計画 若槻禮次郎内閣の転覆を計画 別名「錦旗革命事件」 |

五・一五事件 | 十月事件 |

| 十月事件 | ||

| 二・二六事件 | ||

| 三月事件 | ||

| 戦国時代の武将 尼子十勇士の一人 鴻池家の祖とされる 願わくば我に七難八苦を・・・ |

真田幸村 | 山中鹿之助 |

| 山本勘助 | ||

| 竹中半兵衛 | ||

| 山中鹿之助 | ||

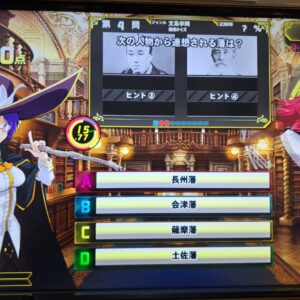

| 幕末の薩摩藩士 生麦事件でイギリス人を斬る 貴族院議員を務める 別名「有村俊斎」 |

桐野利秋 | 海江田信義 |

| 海江田信義 | ||

| 大山網良 | ||

| 村田新八 | ||

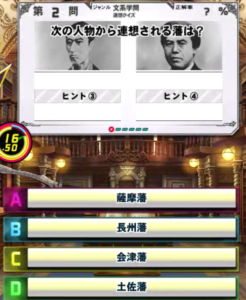

| 幕末の薩摩藩士 通称「格之助」 寺田屋事件で過激派を粛清 新政府で鹿児島県の県令となる |

桐野利秋 | 大山網良 |

| 海江田信義 | ||

| 大山網良 | ||

| 村田新八 | ||

| 幕末の薩摩藩士 大久保利通の信頼が厚い 岩倉使節団に参加 西南戦争で西郷隆盛とともに自害 |

桐野利秋 | 村田新八 |

| 海江田信義 | ||

| 大山網良 | ||

| 村田新八 | ||

| ロシアの聖職者 労働運動をリード スパイの嫌疑を受け暗殺 血の日曜日事件を指導 |

ガボン | ガボン |

| ラスプーチン | ||

| イワノフ | ||

| アバクム | ||

| 古代ギリシャの哲学者 月は太陽の光を反射してると主張 世界を構成する原理「ヌース」 万物の根源はスペルマタ |

セネカ | アナクサゴラス |

| アナクシメネス | ||

| アナクサゴラス | ||

| アナクシマンドロス | ||

| タレスの弟子 ミレトス学派の哲学者 世界初の天球儀を作成 万物の根源はアペイロンである |

セネカ | アナクシマンドロス |

| アナクシメネス | ||

| アナクサゴラス | ||

| アナクシマンドロス | ||

| 自然について 古代ギリシャの哲学者 エレア派の始祖 万物は永遠に不変である |

アナクシメネス | パルメニデス |

| ゼノン | ||

| タレス | ||

| パルメニデス | ||

| 「利休七哲」の一人 元々は石山本願寺に属する 号は「宗綱」 手水鉢や綴子などに名を残す |

芝山監物 | 芝山監物 |

| 古田織部 | ||

| 瀬田正忠 | ||

| 細川忠興 | ||

| 鎌倉時代の五摂家の一つ 一度断絶後、二条信房が再興 分家は松平姓を名乗る 平安京の通りの名前に由来 |

鷹司家 | 鷹司家 |

| 一条家 | ||

| 近衛家 | ||

| 二条家 | ||

| 奈良時代の僧 漢の高祖の末裔 応神天皇の時に来日 『論語』『千字文』を伝える |

王仁 | 王仁 |

| 鑑真 | ||

| 行基 | ||

| 雲微 | ||

| 古代西アジアの王国 ペルシャ人アルサケスが建国 首都はクテシフォン 中国名は「安息」 |

アケメネス朝ペルシア | パルティア |

| ササン朝ペルシア | ||

| パルティア | ||

| ウマイア朝 | ||

| ミトラダテス1世 フラーテス2世 オロデス2世 アルサケス1世 |

アケメネス朝ペルシア | パルティア |

| ササン朝ペルシア | ||

| パルティア | ||

| ウマイア朝 | ||

| 1923年に起きた事件 大逆事件のひとつ 怪写真の流布 金子文子 |

桜田門事件 | 朴烈事件 |

| 虎ノ門事件 | ||

| 幸徳事件 | ||

| 朴烈事件 | ||

| 1932年に起きた事件 大逆事件のひとつ 李奉昌 天皇の馬車に手榴弾 |

桜田門事件 | 桜田門事件 |

| 虎ノ門事件 | ||

| 幸徳事件 | ||

| 朴烈事件 | ||

| フランスの哲学者 ブラジル国旗の言葉は彼のもの 著書『実証哲学講義』 社会学の創始者 |

レヴィ・ブリュール | オーギュスト・コント |

| エミール・デュルケム | ||

| オーギュスト・コント | ||

| ジョルジュ・デュメジル | ||

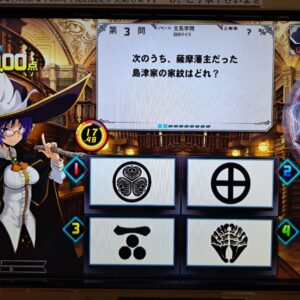

| 季広 義広 慶広 信広 |

甲斐武田氏 | 蠣崎氏 |

| 蠣崎氏 | ||

| 吉川氏 | ||

| 畠山氏 | ||

| 江戸時代の蘭学者 私塾「絲漢堂」を開く わずか4ヶ月でオランダ語を習得 日本の電気研究の先駆者 |

司馬江漢 | 橋本宗吉 |

| 緒方洪庵 | ||

| 橋本宗吉 | ||

| 鷹見泉石 | ||

| 江戸時代の蘭学者 古河藩の家老 大塩平八郎の乱を平定 渡辺崋山が描いた肖像科 |

司馬江漢 | 鷹見泉石 |

| 緒方洪庵 | ||

| 橋本宗吉 | ||

| 鷹見泉石 | ||

| 元ヘビー級のボクサー フォレスト・ウィテカー 別名「黒いヒトラー」 ウガンダの独裁者 |

パルガス | アミン |

| ピノチェト | ||

| ボカサ | ||

| アミン | ||

| 頼綱 義治 定頼 義賢 |

朝倉氏 | 六角氏 |

| 上杉氏 | ||

| 六角氏 | ||

| 真田氏 | ||

| イギリスの文化人類学者 文化人類学の基礎を築く 火の起源の神話 代表作『金枝篇』 |

マルセル・モース | ジェームズ・フレイザー |

| マーガレット・ミード | ||

| ジェームズ・フレイザー | ||

| ブロニスラウ・マリノフスキー | ||

| ニューギニアの成育 サモアの思春期 女として人類学者として アメリカの文化人類学者 |

マルセル・モース | マーガレット・ミード |

| マーガレット・ミード | ||

| ジェームズ・フレイザー | ||

| ブロニスラウ・マリノフスキー | ||

| 哲学者サルトルを批判 構造主義の先駆者 フランスの文化人類学者 著書『悲しき熱帯』 |

クロード・レヴィ=ストロース | クロード・レヴィ=ストロース |

| マーガレット・ミード | ||

| ジェームズ・フレイザー | ||

| ブロニスラウ・マリノフスキー | ||

| 神話、伝説、昔話の区分を提唱 イギリスの文化人類学者 トロブリアンド諸島でクラを発見 著書『西太平洋の遠洋航海者』 |

クロード・レヴィ=ストロース | ブロニスラウ・マリノフスキー |

| マーガレット・ミード | ||

| ジェームズ・フレイザー | ||

| ブロニスラウ・マリノフスキー | ||

| 関ヶ原の戦いでは西軍 朝鮮出兵の水軍の総大将 「鉄甲船」の建造 海賊大名 |

戸田勝成 | 九鬼嘉隆 |

| 毛利吉成 | ||

| 増田長盛 | ||

| 九鬼嘉隆 | ||

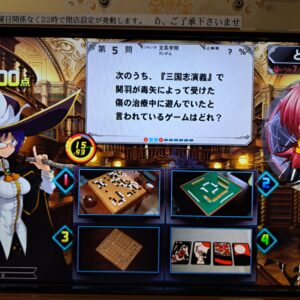

| 西暦200年におこる 曹操軍と袁紹軍の戦い 関羽が顔良を斬る 「官渡の戦い」の前哨戦 |

街亭の戦い | 白馬の戦い |

| 夷陵の戦い | ||

| 官渡の戦い | ||

| 白馬の戦い | ||

| 1759年に刊行 死刑囚の死体を観察 著書は山脇東洋 日本初の解剖書 |

解体新書 | 蔵志 |

| 暦象新書 | ||

| 蘭学事始 | ||

| 蔵志 | ||

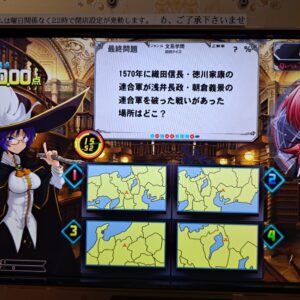

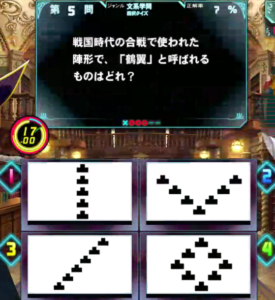

| 戦国時代の合戦 舞台は豊後国 島津家久 秀吉の九州征伐の緒戦 |

桶狭間の戦い | 戸次川の戦い |

| 戸次川の戦い | ||

| 長篠の戦い | ||

| 姉川の戦い | ||

| 兵器・弾薬大臣として活躍 戦後に回顧録を出版 ゲルマニア計画 ナチス・ドイツの建築家 |

エルヴィン・ロンメル | アルベルト・シュペーア |

| アルベルト・シュペーア | ||

| ヨーゼフ・ゲッペルス | ||

| アドルフ・アイヒマン | ||

| キリスト教を保護 西方への遠征途中で急死 オゴタイ・ハンの長男 モンゴル帝国の第3代皇帝 |

グユク・ハン | グユク・ハン |

| オゴタイ・ハン | ||

| チャガタイ・ハン | ||

| フビライ・ハン | ||

| モンケ・ハンを皇帝に擁立 グユク・ハンと対立 チンギス・ハンの孫 キプチャク・ハン国を建国 |

バトゥ | バトゥ |

| オゴタイ・ハン | ||

| チャガタイ・ハン | ||

| フビライ・ハン | ||

| 南宋攻略の途中で病死 アッバース朝を滅ぼす フビライの兄 モンゴル帝国の第4代皇帝 |

バトゥ | モンケ・ハン |

| オゴタイ・ハン | ||

| チャガタイ・ハン | ||

| モンケ・ハン | ||

| モンゴル帝国の一部 首都はサライ モスクワ公国の独立後に崩壊 バトゥが建設 |

チャガタイ・ハン国 | キプチャク・ハン国 |

| オゴタイ・ハン国 | ||

| イル・ハン国 | ||

| キプチャク・ハン国 | ||

| モンゴル帝国の一部 建国者はフレグ 首都はタブリーズ アッバース朝を滅ぼす |

チャガタイ・ハン国 | イル・ハン国 |

| オゴタイ・ハン国 | ||

| イル・ハン国 | ||

| キプチャク・ハン国 | ||

| 各地にサトラップを配置 新都ペルセポリスを建造 アケメネス朝ペルシア第3代の王 ペルシア戦争を開始 |

ダレイオス1世 | ダレイオス1世 |

| ダレイオス3世 | ||

| キュロス2世 | ||

| カンビュセス2世 | ||

| 妹のロクサーナと結婚 ペルシウムの戦いに勝利 アケメネス朝ペルシア第2代の王 藤子・F・不二雄のSF漫画 |

ダレイオス1世 | カンビュセス2世 |

| ダレイオス3世 | ||

| キュロス2世 | ||

| カンビュセス2世 | ||

| 紀元前480年 アケメネス朝ペルシアが勝利 ギリシャのレオニダス1世が戦死 映画『300』 |

レウクトラの戦い | テルモピレーの戦い |

| カイロネイアの戦い | ||

| テルモピレーの戦い | ||

| ガウガメラの戦い | ||

| 紀元前371年 ボイオティア戦争 エバミノンダスが指揮 テーバイがギリシャの覇権を握る |

レウクトラの戦い | レウクトラの戦い |

| カイロネイアの戦い | ||

| テルモピレーの戦い | ||

| ガウガメラの戦い | ||

| 紀元前331年 マケドニアがペルシャに勝利 ダレイオス3世は敗走中に死去 別名「アルベラの戦い」 |

レウクトラの戦い | ガウガメラの戦い |

| カイロネイアの戦い | ||

| テルモピレーの戦い | ||

| ガウガメラの戦い | ||

| 海軍軍医総監を歴任 東京慈恵会医科大学の創設者 脚気の予防に海軍カレーを導入 「日本の疫学の父」「麦飯男爵」 |

佐藤進 | 高木兼寛 |

| 三宅秀 | ||

| 長與專齋 | ||

| 高木兼寛 | ||

| 平家の武将 桜梅(おうばい)少将 倶利伽羅峠の戦いで大敗 富士川の戦いで水鳥に驚き敗走 |

平重衡 | 平維盛 |

| 平重盛 | ||

| 平忠度 | ||

| 平維盛 | ||

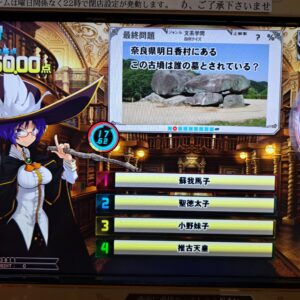

| 墓は奈良市の渋谷向山古墳 第12代天皇 西の熊襲、東の攘夷を平定 日本武尊の父親 |

景行天皇 | 景行天皇 |

| 応神天皇 | ||

| 仲哀天皇 | ||

| 仁徳天皇 | ||

| 百済から多くの渡来人を招聘 第15代天皇 母は神功皇后 墓は誉田山古墳 |

景行天皇 | 応神天皇 |

| 応神天皇 | ||

| 仲哀天皇 | ||

| 仁徳天皇 | ||

| 第26代天皇 『日本書紀』には彦太尊と記述 福井市に足羽山公園に石像 九州で起きた盤井の乱を制圧 |

崇峻天皇 | 継体天皇 |

| 舒明天皇 | ||

| 欽明天皇 | ||

| 継体天皇 | ||

| 墓は大阪府の太子西山古墳 第30代天皇 任那の再興を計策するも失敗 仏教禁止令を出す |

雄略天皇 | 雄略天皇 |

| 継体天皇 | ||

| 敏達天皇 | ||

| 崇峻天皇 | ||

| 第32代天皇 神羅を討つために大軍を送る 蘇我馬子に推されて即位 東漢駒に暗殺される |

雄略天皇 | 崇峻天皇 |

| 継体天皇 | ||

| 敏達天皇 | ||

| 崇峻天皇 | ||

| 第34代天皇 第1回遣唐使を派遣 山背大兄王と皇位を争う 妻は皇極天皇 |

崇峻天皇 | 舒明天皇 |

| 舒明天皇 | ||

| 欽明天皇 | ||

| 継体天皇 | ||

| 第44代天皇 三世一身法を発布 父は草壁皇子、母は元明天皇 『日本書紀』完成時の天皇 |

元明天皇 | 元正天皇 |

| 皇極天皇 | ||

| 推古天皇 | ||

| 元正天皇 | ||

| 第98代天皇 南部煎餅を創始 南朝第3代天皇 大正時代に在位が認定 |

長慶天皇 | 長慶天皇 |

| 後亀山天皇 | ||

| 光明天皇 | ||

| 光厳天皇 | ||

| 足利義満のいとこ 義満との密通を疑い妻を殴打 北朝第5代天皇 細川頼之の擁立で即位 |

後円融天皇 | 後円融天皇 |

| 後小松天皇 | ||

| 後村上天皇 | ||

| 後亀山天皇 | ||

| 南朝に拉致され抑留生活 在位中の元号は貞和と観応 北朝第3代天皇 正平一統が成立し廃位に |

崇光天皇 | 崇光天皇 |

| 後亀山天皇 | ||

| 光明天皇 | ||

| 光厳天皇 | ||

| 父は後村上天皇 第99代天皇 三種の神器を北朝に譲位 南朝最後の天皇 |

長慶天皇 | 後亀山天皇 |

| 後亀山天皇 | ||

| 光明天皇 | ||

| 光厳天皇 | ||

| 漢誌で将軍・足利義政を諫める 今上天皇に繋がる系統 第102代天皇 永享の乱、嘉吉の乱 |

後花園天皇 | 後花園天皇 |

| 後亀山天皇 | ||

| 光明天皇 | ||

| 光厳天皇 | ||

| 第103代天皇 父は後花園天皇 明応の政変 在位中に応仁の乱が起こる |

後鳥羽天皇 | 後土御門天皇 |

| 後醍醐天皇 | ||

| 仲添天皇 | ||

| 後土御門天皇 | ||

| 第107代天皇 著書『源氏物語聞書』 聚楽第に行幸 徳川家康を征夷大将軍に任命 |

後陽成天皇 | 後陽成天皇 |

| 後醍醐天皇 | ||

| 仲添天皇 | ||

| 後土御門天皇 | ||

| 第109代天皇 江戸時代の天皇 父は後水尾天皇 徳川秀忠の孫娘 |

孝明天皇 | 明正天皇 |

| 明正天皇 | ||

| 桜町天皇 | ||

| 光格天皇 | ||

| 刀長約90cmの太刀 東京国立博物館が所蔵 岡山藩主の池田家に伝来 現存する日本刀の最高傑作 |

童子切 | 大包平 |

| 大包平 | ||

| 一期一振 | ||

| 三日月宗近 | ||

| 刀工・粟田口吉光の作品 現在は皇室が所蔵 毛利輝元より豊臣秀吉に献上 粟田口吉光による唯一の太刀 |

大典太 | 一期一振 |

| 一期一振 | ||

| 鬼丸 | ||

| 籠釣瓶 | ||

| 木田元が研究者として有名 フッサールの弟子 ドイツの哲学者 著書『存在と時間』 |

ハイデッガー | ハイデッガー |

| ホイジンガ | ||

| ヤスパース | ||

| アンリ・ピレンヌ | ||

| 父は細川晴元の重臣 本拠地は飯盛山城 松永久秀の策略で弟を殺す 戦国時代最初の天下人 |

三好長慶 | 三好長慶 |

| 土岐頼芸 | ||

| 三淵藤英 | ||

| 岩成友通 | ||

| 本拠地は勝龍寺城 東大寺で松永久秀に敗北 第二次淀古城の戦いで戦死 三好三人衆の一人 |

三好長慶 | 岩成友通 |

| 土岐頼芸 | ||

| 三淵藤英 | ||

| 岩成友通 | ||

| 足利義昭の将軍就任に貢献 信長の家臣となるも自害 武将・細川藤孝の兄 『麒麟がくる』では谷原章介 |

三好長慶 | 三淵藤英 |

| 土岐頼芸 | ||

| 三淵藤英 | ||

| 岩成友通 | ||

| 東勝寺合戦で自害 祖父は北条実時 執権の期間はわずか10日間 鎌倉幕府第15代執権 |

北条貞顕 | 北条貞顕 |

| 北条守時 | ||

| 北条熙時 | ||

| 北条宗宣 | ||

| アメリカの哲学者 ハーバーマスとの論争 無知のヴェール 正義論 |

ジョン・ロールズ | ジョン・ロールズ |

| リチャード・ローティ | ||

| マイケル・サンデル | ||

| ロバート・ノージック | ||

| アメリカの哲学者 コミュニタリアニズム リベラル・コミュニタリアン論争 ハーバード白熱教室 |

ジョン・ロールズ | マイケル・サンデル |

| リチャード・ローティ | ||

| マイケル・サンデル | ||

| ロバート・ノージック | ||

| リベラルアイロニズム アメリカの哲学者 ネオプラグマティズム 偶然性、アイロニー、連帯 |

ジョン・ロールズ | リチャード・ローティ |

| リチャード・ローティ | ||

| マイケル・サンデル | ||

| ロバート・ノージック | ||

| 父は公家の冷泉為純 徳川家康の招きで江戸へ 江戸時代前期の儒学者 林羅山の師匠 |

高山彦九郎 | 藤原惺窩 |

| 雨森芳洲 | ||

| 室鳩巣 | ||

| 藤原惺窩 | ||

| 1966年から1979年まで独裁 フランス軍のクーデターで失脚 1977年には皇帝となる 中央アフリカの元大統領 |

ピノチェト | ポカサ |

| アミン | ||

| ポカサ | ||

| ポル・ポト | ||

| ニケーア公会議のリーダー 代表的著書は『年代記』 キリスト教初の教会史家 カイサリアの司教 |

アウグスティヌス | エウセビオス |

| エウセビオス | ||

| アリウス | ||

| テオドシウス | ||

| 小千谷談判 戊辰戦争で負傷し死去 司馬遼太郎の小説『峠』 長岡藩の藩政改革に尽力 |

武田耕雲斎 | 河井継之助 |

| 広瀬淡窓 | ||

| 河井継之助 | ||

| 藤田東湖 | ||

| 熊本に私塾・四時軒を開く 福井藩で藩政改革を行う 1868年に京都で暗殺 著書『国是三論』 |

尾藤二洲 | 横井小楠 |

| 柴野栗山 | ||

| 伊藤仁斎 | ||

| 横井小楠 | ||

| 伊藤仁斎に儒学を学ぶ 著書『和蘭陀本草図経』 加賀金沢藩の医者 『庶物類纂』を編纂 |

尾藤二洲 | 稲生若水 |

| 稲生若水 | ||

| 伊藤仁斎 | ||

| 横井小楠 | ||

| 孔子の『論語』を重視 江戸時代前期の儒学者 著書『童子問』『論語古義』 京都に私塾・古義堂を開く |

尾藤二洲 | 伊藤仁斎 |

| 柴野栗山 | ||

| 伊藤仁斎 | ||

| 横井小楠 | ||

| 高松藩に仕える 私塾・泊園書院で指導 幕末の儒学者 通天閣を命名 |

藤沢南岳 | 藤沢南岳 |

| 伊藤仁斎 | ||

| 横井小楠 | ||

| 稲生若水 | ||

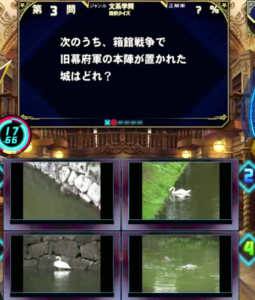

| 箱館戦争における戦闘 新政府軍の指揮官は駒井政五郎 旧幕府軍が敗れ五稜郭へ撤退 旧幕府軍の指揮官は土方歳三 |

母成峠の戦い | 二股口の戦い |

| 旗巻峠の戦い | ||

| 二股口の戦い | ||

| 宮古湾海戦 | ||

| 幕末の長州藩士 1863年に遊撃隊を組織 別名・森鬼太郎 禁門の変で戦死 |

来島又兵衛 | 来島又兵衛 |

| 吉田稔麿 | ||

| 大楽源太郎 | ||

| 久坂玄瑞 | ||

| 幕末の長州藩士 吉田松陰の叔父 萩の乱の責任をとって自刃 松下村塾を開設 |

玉木文之進 | 玉木文之進 |

| 入江九一 | ||

| 大楽源太郎 | ||

| 久坂玄瑞 | ||

| 油小路事件 北辰一刀流の道場主 鈴木大蔵 名は元治元年の干支から |

鈴木三樹三郎 | 伊東甲子太郎 |

| 原田左之助 | ||

| 藤堂平助 | ||

| 伊東甲子太郎 | ||

| ニューギニアでの研究 アメリカの進化生物学者 『文明崩壊』『昨日までの世界』 銃・病原菌・鉄 |

ノーム・チョムスキー | ジャレド・ダイアモンド |

| ジャック・アタリ | ||

| スラヴォイ・ジジェク | ||

| ジャレド・ダイアモンド | ||

| アメリカの言語学者 反グローバリズムの立場 生成文法理論を創始 イラク戦争を批判 |

ノーム・チョムスキー | ノーム・チョムスキー |

| ジャック・アタリ | ||

| スラヴォイ・ジジェク | ||

| ジャレド・ダイアモンド | ||

| 乾元大宝 富寿神宝 承和昌宝 貞観永宝 |

室町時代に流通 | 平安時代に流通 |

| 江戸時代に流通 | ||

| 平安時代に流通 | ||

| 奈良時代に流通 | ||

| 江戸時代の侠客 国定忠治は弟分 本姓は田島 現在の群馬県出身 |

会津小鉄 | 大前田英五郎 |

| 吉良の仁吉 | ||

| 森の石松 | ||

| 大前田英五郎 | ||

| 紀元前5世紀頃の女性 芭蕉が象潟で詠んだ句に登場 呉王の夫妻が寵愛 「ひそみにならう」の語源 |

王昭君 | 西施 |

| 貂蝉 | ||

| 姐妃 | ||

| 西施 | ||

| 自由民権運動の激化事件 首謀者は河野広中 県令の三島通庸に反抗 別名「喜多方事件」 |

福島事件 | 福島事件 |

| 加波山事件 | ||

| 大阪事件 | ||

| 飯田事件 | ||

| 自由民権運動の激化事件 首謀者は桜井平吉 愛国正理社が中心 1884年に長野県で発生 |

福島事件 | 飯田事件 |

| 加波山事件 | ||

| 大阪事件 | ||

| 飯田事件 | ||

| 推古10年に来日 百済の僧侶 元興寺に住す 暦本や天文地理書を伝える |

良井(りょうべん) | 観勒(かんろく) |

| 叡尊(えいそん) | ||

| 観勒(かんろく) | ||

| 曇徴(どんちょう) | ||

| 奈良時代の政治家 聖武天皇を補佐 藤原四兄弟死後に政権を握る 藤原仲麻呂の台頭で失脚 |

橘諸兄 | 橘諸兄 |

| 吉備真備 | ||

| 和気清麻呂 | ||

| 橘奈良麻呂 | ||

| 比企能員と一族を滅ぼす 北条政子の弟 承久の乱の時の執権 鎌倉幕府の第2代執権 |

北条時宗 | 北条義時 |

| 北条時頼 | ||

| 北条時政 | ||

| 北条義時 | ||

| 宝治合戦で三浦氏を滅ぼす 謡曲『鉢の木』に登場 号は最明寺入道 鎌倉幕府第5代執権 |

北条時宗 | 北条時頼 |

| 北条時頼 | ||

| 北条時政 | ||

| 北条義時 | ||

| ジズヤを廃止 アグラへ遷都 アラビア語で「偉大」 ムガール帝国第3代皇帝 |

シャー・ジャハーン | アクバル |

| アクバル | ||

| バーブル | ||

| ティムール | ||

| イスラムの科学者 バスラ生まれ カリフのハーキムに仕える 光学の研究 |

イブン・ハルドゥーン | イブン・アルハイサム |

| イブン・シーナー | ||

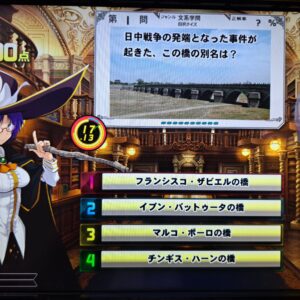

| イブン・バットゥータ | ||

| イブン・アルハイサム | ||

| アラブの歴史家 チュニス生まれ ナスル朝やマムルーク朝に仕える 歴史序説 |

イブン・ハルドゥーン | イブン・ハルドゥーン |

| イブン・シーナー | ||

| イブン・バットゥータ | ||

| イブン・ルシュド | ||

| アッパース朝の地理学者 10世紀にロシアを旅行 映画『13ウォリアーズ』の主人公 ヴォルガ・ブルガール旅行記 |

イブン・ファドラーン | イブン・ファドラーン |

| イブン・シーナー | ||

| イブン・バットゥータ | ||

| イブン・ルシュド | ||

| コルドバ出身の哲学者 『医学大全』を著す アリストテレス哲学の注釈 ラテン名は「アヴェロエス」 |

イブン・ファドラーン | イブン・ルシュド |

| イブン・シーナー | ||

| イブン・バットゥータ | ||

| イブン・ルシュド | ||

| タジキスタンの紙幣の肖像 サーマーン朝出身の哲学者 医者としても活躍 著書『医学典範』 |

イブン・ファドラーン | イブン・シーナー |

| イブン・シーナー | ||

| イブン・バットゥータ | ||

| イブン・ルシュド | ||

| 幕府長州藩士 甲子殉難十一烈士の一人 1863年イギリス公使館を襲撃 長州藩の初代海軍総督 |

宮部鼎蔵 | 松島剛蔵 |

| 松島剛蔵 | ||

| 広沢真臣 | ||

| 三吉慎蔵 | ||

| 幕末の長州藩士 私塾・敬神堂を開設 宮廷絵師・冷泉為恭を暗殺 応変隊により久留米で斬殺 |

松島剛蔵 | 大楽源太郎 |

| 入江九一 | ||

| 大楽源太郎 | ||

| 来島又兵衛 | ||

| 自由民権運動を弾圧 警視総監在任中に死去 加波山事件 福島事件 |

三島通庸 | 三島通庸 |

| 川路利良 | ||

| 樺山資紀 | ||

| 山田顕義 | ||

| 拷問の一種 彦坂九兵衛が考案 両手首と両足首を後ろで縛る 吊り上げて背中に石を乗せ回転 |

塩責め | 駿河責め |

| 海老責め | ||

| 算盤責め | ||

| 駿河責め | ||

| 核兵器保持に反対の立場 スターリンの元秘書 1953年ソ連の最高指導者に フルシチョフ追放を画策し失脚 |

ブレジネフ | マレンコフ |

| マレンコフ | ||

| コスイギン | ||

| フルシチョフ | ||

| 経済改革を推進 第二次印パ戦争を調停 1964年ソ連の首相に就任 ブレジネフ政権下でトロイカ体制 |

ブレジネフ | コスイギン |

| マレンコフ | ||

| コスイギン | ||

| フルシチョフ | ||

| 漫画『ウォッカ・タイム』 最高指導者就任後1年で死去 1984年ソ連の最高指導者に 後任はゴルバチョフ |

チェルネンコ | チェルネンコ |

| マレンコフ | ||

| コスイギン | ||

| フルシチョフ | ||

| 日干しレンガで作られた神殿 10世紀から15世紀に建造 ペルーの遺跡 チムー王国の首都 |

チャンチャン遺跡 | チャンチャン遺跡 |

| ウシュマル | ||

| カルペチ遺跡 | ||

| カラル=スーペ | ||

| アンデス文明の遺跡 約5000年前に建造 ペルーの遺跡 アメリカ大陸最古の遺跡 |

チャンチャン遺跡 | カラル=スーペ |

| ウシュマル | ||

| カルペチ遺跡 | ||

| カラル=スーペ | ||

| インカ帝国の遺跡 ペルーの遺跡 農業試験場という説も 巨大な同心円状の大地 |

ウシュマル | モライ遺跡 |

| コパン | ||

| ティカル | ||

| モライ遺跡 | ||

| マヤ文明の遺跡 雨の神チャックを崇拝 メキシコの遺跡 魔法使いのピラミッド |

ウシュマル | ウシュマル |

| コパン | ||

| ティカル | ||

| カルペチ遺跡 | ||

| 「蚤のいる場所」という意味 6世紀から9世紀頃に建造 保存状態の良いマヤアーチ ベリーズの遺跡 |

ウシュマル | カルペチ遺跡 |

| コパン | ||

| ティカル | ||

| カルペチ遺跡 | ||

| 神聖文字階段のピラミッド 祭壇アルターQ マヤ文明の遺跡 ホンジュラスの古代遺跡 |

ウシュマル | コパン |

| コパン | ||

| ティカル | ||

| カルペチ遺跡 | ||

| 室町時代の剣術家 薙刀、十文字槍にも熟達 鹿島神流の祖 塚原卜伝の師匠 |

新免無二斎 | 松本備前守 |

| 伊藤一刀斎 | ||

| 松本備前守 | ||

| 斎藤伝鬼房 | ||

| 鎌倉時代の僧侶 博多祇園山笠 諡号は「聖一国師」 三教要略 |

隠元 | 円爾 |

| 親鸞 | ||

| 栄西 | ||

| 円爾 | ||

| 醍醐寺中興の祖 室町時代の僧 黒衣の宰相 義教をくじ引きで将軍に |

空也 | 満済 |

| 最澄 | ||

| 空海 | ||

| 満済 | ||

| 現在の長野県にあった城 1598年に築城 設計は日根野高吉 諏訪の浮城 |

松本城 | 高島城 |

| 高島城 | ||

| 龍岡城 | ||

| 上田城 | ||

| 現在の長野県にあった城 1867年に築城 JR小海線の駅名 星型の五稜郭 |

松本城 | 龍岡城 |

| 高島城 | ||

| 龍岡城 | ||

| 上田城 | ||

| 岩崎弥太郎の長女と結婚 首相としてソ連と国交回復 治安維持法を制定 普通選挙法を制定 |

高橋是清 | 加藤高明 |

| 清浦奎吾 | ||

| 加藤友三郎 | ||

| 加藤高明 | ||

| 「白猫黒猫論」で有名 改革開放政策を推進 文化大革命後の中国を再建 天安門事件で武力弾圧を強行 |

トウ小平 | トウ小平 |

| 華国鋒 | ||

| 趙紫陽 | ||

| 劉少奇 | ||

| 周恩来の後任として首相に就任 四人組を逮捕し文化大革命を終結 毛沢東の後任として党主席に就任 日中平和友好条約を締結 |

トウ小平 | 華国鋒 |

| 華国鋒 | ||

| 趙紫陽 | ||

| 劉少奇 | ||

| 妻は王光葵 毛沢東に代わり国家主席に就任 文化大革命で失脚 1969年に幽閉されたまま病死 |

トウ小平 | 劉少奇 |

| 華国鋒 | ||

| 胡耀邦 | ||

| 劉少奇 | ||

| 1982年に共産党総書記に就任 親日派として有名 チベット政策を謝罪し更迭 その死が天安門事件のきっかけに |

トウ小平 | 胡耀邦 |

| 華国鋒 | ||

| 胡耀邦 | ||

| 劉少奇 | ||

| 清の第11代皇帝 戊戌の政変 義和団の乱 日清戦争 |

乾隆帝 | 光緒帝 |

| 光緒帝 | ||

| 康熙帝 | ||

| 宣統帝 | ||

| 美濃赤坂出身の幕末の志士 京都で医者として開業 1863年長州藩邸内の医院総督に 1864年重傷の井上馨を手術で救う |

所郁太郎 | 所郁太郎 |

| 頼三樹三郎 | ||

| 梅田雲浜 | ||

| 小林虎三郎 | ||

| 幕末の儒学者 安政の大獄により獄中で病死 大津で湖南塾を開校 小浜藩出身 |

所郁太郎 | 梅田雲浜 |

| 頼三樹三郎 | ||

| 梅田雲浜 | ||

| 小林虎三郎 | ||

| バンツ一族の王国 優れた石造建築 15世紀頃モザンビーク地方を支配 現在のジンバブエ |

アシャンティ王国 | モノモタパ王国 |

| モノモタパ王国 | ||

| クシュ王国 | ||

| ソンガイ王国 | ||

| 縄文時代の交易圏を知る資料 熊本県・阿蘇山 長野県・和田峠 北海道・十勝岳 |

骨角器 | 黒曜石 |

| 石皿 | ||

| 黒曜石 | ||

| 硬玉 | ||

| 故事成語の出典 利は天より来たらず 窮鼠猫を噛む 言うは易く、行うは難し |

韓非子 | 塩鉄論 |

| 淮南子 | ||

| 論語 | ||

| 塩鉄論 | ||

| 故事成語の出典 渇しても盗泉の水を飲まず 一葉落ちて天下の秋を知る 人間万事塞翁が馬 |

韓非子 | 淮南子 |

| 淮南子 | ||

| 論語 | ||

| 塩鉄論 | ||

| 臨済宗の僧 元寇の際に元の密偵の嫌疑 著書『大覚禅師語録』 鎌倉の建長寺を開山 |

蘭渓道隆 | 蘭渓道隆 |

| 桂庵玄樹 | ||

| 絶海中津 | ||

| 雪村友梅 | ||

| 国家主義団体の一つ 1919年に誕生 機関紙は『雄叫』 満川亀太郎、北一輝、大川周明 |

玄洋社 | 猶存社 |

| 愛国社 | ||

| 猶存社 | ||

| 血盟団 | ||

| 宰相ムスタファ・レシト・パシャ 第2次エジプト・トルコ戦争 ギュルハネ勅令を発布 タンジマートを始める |

アブデュル・ハミト2世 | アブデュル・メジド1世 |

| メフメト2世 | ||

| アブデュル・アジス | ||

| アブデュル・メジド1世 | ||

| 1969年西ドイツ首相に就任 初の東西ドイツ首脳会談を行なう ギョーム事件で引責辞任 1971年ノーベル平和賞を受賞 |

ウィリー・ブラント | ウィリー・ブラント |

| エーリッヒ・ホーネッカー | ||

| ルートヴィヒ・エアハルト | ||

| コンラート・アデナウアー | ||

| 西ドイツのNATO加盟を実現 元ケルン市長 キリスト教民主同盟の初代党首 西ドイツの初代首相 |

ウィリー・ブラント | コンラート・アデナウアー |

| エーリッヒ・ホーネッカー | ||

| ルートヴィヒ・エアハルト | ||

| コンラート・アデナウアー | ||

| アメリカのジャーナリスト 妻は作家の青木冨貴子 東京スケッチブック 幸せの黄色いハンカチ |

ドス・パソス | ピート・ハミル |

| アンブローズ・ピアス | ||

| ピート・ハミル | ||

| ルー・ウォーレス | ||

| 15世紀の神聖ローマ帝国 ニコポリスの戦いで敗北 ルクセンブルク家出身 コンスタンス公会議を提唱 |

ヨーゼフ2世 | ジギスムント |

| ジギスムント | ||

| カール4世 | ||

| フランツ2世 | ||

| ヴァロワ朝のフランス国王 パヴィアの戦いでスペインの捕虜 オスマン帝国と手を結ぶ フランス・ルネサンスが開花 |

ルイ9世 | フランソワ1世 |

| ルイ13世 | ||

| フランソワ1世 | ||

| シャルル7世 | ||

| 明治のお雇い外国人 フランスの技術者 横須賀の公園に名を残す 観音崎灯台を設計 |

フルベッキ | ヴェルニー |

| ファン・ドールン | ||

| ヴェルニー | ||

| コンドル | ||

| 佐賀藩の藩校で講義 オランダ出身の宣教師 明治政府左院の翻訳顧問 幕末の志士たちの集合写真 |

フルベッキ | フルベッキ |

| ファン・ドールン | ||

| ヴェルニー | ||

| コンドル | ||

| 明治のお雇い外国人 会津若松市河東町に銅像 オランダの土木技師 安積疎水を手掛ける |

フルベッキ | ファン・ドールン |

| ファン・ドールン | ||

| ヴェルニー | ||

| コンドル | ||

| 明治のお雇い外国人 オランダの土木技師 木曽三川分流工事を指導 日本の砂防の父 |

フルベッキ | デ・レーケ |

| ファン・ドールン | ||

| ヴェルニー | ||

| デ・レーケ | ||

| 江戸時代の学者 現在の大分県出身 本業は医者 著書『玄語』 |

山片蟠桃 | 三浦梅園 |

| 三浦梅園 | ||

| 海保青陵 | ||

| 富永仲基 | ||

| 江戸時代の学者 懐徳堂で学ぶ 大阪の両替商升屋別家の番頭 著書『夢の代』 |

山片蟠桃 | 山片蟠桃 |

| 三浦梅園 | ||

| 海保青陵 | ||

| 富永仲基 | ||

| 江戸時代の遠国奉行のひとつ 初代は長野内蔵允友長 名奉行・大岡忠相も務める 伊勢神宮や鳥羽港を担当 |

浦賀奉行 | 山田奉行 |

| 山田奉行 | ||

| 羽田奉行 | ||

| 日光奉行 | ||

| イギリスの政治家 1919~24円には外そ相を務める 「ベンガル分割令」の別名 ポーランドとロシアの国境線 |

ジョージ・カーゾン | ジョージ・カーゾン |

| アンソニー・イーデン | ||

| ハーバート・アスキス | ||

| スタンリー・ボールドウィン | ||

| イギリスの元首相 帽子にその名を残す スエズ動乱で辞職 ジュネーブ四巨頭会談に出席 |

ジョージ・カーゾン | アンソニー・イーデン |

| アンソニー・イーデン | ||

| ハーバート・アスキス | ||

| スタンリー・ボールドウィン | ||

| 完顔阿骨打 趙匡胤 朱元璋 ヌルハチ |

世祖 | 太祖 |

| 太宗 | ||

| 太祖 | ||

| 世宗 | ||

| 1989年失脚し、1994年チリで死去 1976年国家評議会議長に就任 東ドイツの元最高指導者 ベルリンの壁の建設を担当 |

コンラート・アデナウアー | エーリッヒ・ホーネッカー |

| ルートヴィヒ・エアハルト | ||

| エーリッヒ・ホーネッカー | ||

| ヴァルター・ウルプリヒト | ||

| 大貴族バーンク・バーン 政治家アンドラーシ・ジュラ 独裁者ホルティ・ミクローシュ 国王ラヨシュ1世 |

ルーマニア | ハンガリー |

| ユーゴスラビア | ||

| ハンガリー | ||

| チェコスロバキア | ||

| ムサワッラト・エス・スフラ オールド・ドンゴラ メロエ遺跡 ジュベル・バルカル |

スーダン | スーダン |

| チュニジア | ||

| モロッコ | ||

| エジプト | ||

| 古代クシュ王国の建造物 アモン神殿 アフリカ最後のピラミッド群 スーダンの遺跡 |

ラリベラ | メロエ遺跡 |

| ヌビア遺跡 | ||

| メロエ遺跡 | ||

| アブ・メナ遺跡 | ||

| 1897年雑誌『労働世界』を創刊 日本初の労働組合設立に尽力 コミンテルン常任執行委員会幹部 日本初のセツルメントを設立 |

大杉栄 | 片山潜 |

| 幸徳秋水 | ||

| 片山潜 | ||

| 賀川豊彦 | ||

| 鳥羽・伏見の戦いにおける戦争 津藩の裏切りで新政府軍が勝利 吉村貫一郎が行方不明に 佐々木只三郎、山崎烝が重傷 |

二本松の戦い | 橋本の戦い |

| 二股口の戦い | ||

| 橋本の戦い | ||

| 白河口の戦い | ||

| 戊辰戦争における戦闘 旧幕府軍の主力は撤兵隊 旧幕府軍の指揮官は榎本武揚 江戸城無血開城後の初の本格的戦闘 |

二本松の戦い | 船橋の戦い |

| 二股口の戦い | ||

| 船橋の戦い | ||

| 白河口の戦い | ||

| 城を巡る攻防戦 会津戦争における戦闘 新政府軍の参謀は伊地知正治 烈藩同盟軍の総督は西郷頼母 |

二本松の戦い | 白河口の戦い |

| 二股口の戦い | ||

| 橋本の戦い | ||

| 白河口の戦い | ||

| 戊辰戦争における戦闘 新政府軍の総督は四条隆謌 仙台藩と相馬中村藩の境で勃発 仙台藩の降伏で終了 |

二本松の戦い | 旗巻峠の戦い |

| 二股口の戦い | ||

| 旗巻峠の戦い | ||

| 白河口の戦い | ||

| 箱館戦争における戦闘 旧幕府軍の指揮官は荒井郁之助 旧幕府軍による奇襲攻撃 甲賀源吾、野村利三郎が戦死 |

二本松の戦い | 宮古湾海戦 |

| 二股口の戦い | ||

| 宮古湾海戦 | ||

| 白河口の戦い | ||

| 会津戦争における戦闘 新政府軍の主力は薩摩藩と土佐藩 旧幕府軍の指揮官は大鳥圭介 十六橋を制圧され勝負あり |

母成峠の戦い | 母成峠の戦い |

| 甲州勝沼の戦い | ||

| 宇都宮城の戦い | ||

| 橋本の戦い | ||

| 二荒山神社が消失 旧幕府軍の中心は伝習隊 戊辰戦争における戦闘 新選組の土方歳三が参加 |

母成峠の戦い | 宇都宮城の戦い |

| 甲州勝沼の戦い | ||

| 宇都宮城の戦い | ||

| 橋本の戦い | ||

| ロシア・社会革命党の指導者 1917年、三月革命後に入閣 7月から首相に就任 十一月革命の後に亡命 |

レーニン | ケレンスキー |

| スピリドーノワ | ||

| コルニーロフ | ||

| ケレンスキー | ||

| 50年の進歩を5年で 医者から政治家に転身 1964年アメリカに亡命 ブラジリアに遷都した大統領 |

ベラスコ | クビチェック |

| アミン | ||

| ポル・ポト | ||

| クビチェック | ||

| 幕末の薩摩藩士 誠忠組の旗揚げに加わる 島津久光の側近 別名「堀次郎」 |

伊地知貞馨 | 伊地知貞馨 |

| 中原尚雄 | ||

| 川路利良 | ||

| 市来正之丞 | ||

| 幕末の薩摩藩士 戊辰戦争に参戦 西郷隆盛暗殺計画を自白 西南戦争のきっかけをつくる |

伊地知貞馨 | 中原尚雄 |

| 中原尚雄 | ||

| 川路利良 | ||

| 市来正之丞 | ||

| クディリ朝 シンガサリ朝 マタラム王国 マジャパヒト王国 |

ジャワ島 | ジャワ島 |

| セイロン島 | ||

| マレー半島 | ||

| スマトラ島 | ||

| 幕末の探検家 伊勢の人 著書『三航蝦夷日誌』 「北海道」の命名者 |

間宮林蔵 | 松浦武四郎 |

| 最上徳内 | ||

| 松浦武四郎 | ||

| 近藤重蔵 | ||

| 警保局長として警察制度を改革 司法大臣、枢密院議長を歴任 シーメンス事件後の鰻香内閣 超然内閣を批判され半年で退陣 |

加藤友三郎 | 清浦奎吾 |

| 原敬 | ||

| 寺内正毅 | ||

| 清浦奎吾 | ||

| 19世紀イギリスの探検家 クリミア戦争に従軍 1864年に銃の暴発で死亡 ビクトリア湖を命名 |

リヴィングストン | ジョン・スピーク |

| ウォルター・ローリー | ||

| ジョン・スピーク | ||

| リチャード・バートン | ||

| 海難事故にあい漂流 オークランド号が救出 リンカーン大統領に謁見 日本最初の新聞を作った |

大黒屋光太夫 | ジョセフ彦 |

| ジョセフ彦 | ||

| 高田屋嘉兵衛 | ||

| ジョン万次郎 | ||

| フランス・ブルターニュ南部 新石器時代から初期青銅器時代 メネック列石群 ケルマリオ列石群 |

ルクソール遺跡 | カルナック遺跡 |

| ストーンヘンジ遺跡 | ||

| ラスコー遺跡 | ||

| カルナック遺跡 | ||

| 1944年10月の戦い 神風特攻隊が初出撃 栗田艦隊が謎の反転 戦艦「武蔵」が沈没 |

サボ島沖海戦 | レイテ沖海戦 |

| マレー沖海戦 | ||

| レイテ沖海戦 | ||

| ミッドウェー海戦 | ||

| イスラム国家 15~16世紀 ニジェール川一帯を支配 モロッコ軍の攻撃により壊滅 |

ダホメ王国 | ソンガイ王国 |

| アシャンティ王国 | ||

| マリ王国 | ||

| ソンガイ王国 | ||

| 平安時代の皇族 京都大覚寺の初代住職 父は淳和天皇 承和の変で皇太子を廃される |

惟明親王 | 恒貞親王 |

| 高岳親王 | ||

| 恒貞親王 | ||

| 阿保親王 | ||

| 在原業平の叔父にあたる 薬子の変で皇太子を廃される 出家して空海の弟子となる マレー半島の羅越国で死去 |

惟明親王 | 高岳親王 |

| 高岳親王 | ||

| 恒貞親王 | ||

| 阿保親王 | ||

| 平安時代の皇族 薬師の変に連座して左遷 父は平城天皇 承和の変を橘嘉智子に密告 |

惟明親王 | 阿保親王 |

| 高岳親王 | ||

| 恒貞親王 | ||

| 阿保親王 | ||

| 16~17世紀の神聖ローマ皇帝 弟マチアスと対立 アルチンボルドの肖像画で有名 ブラーやケプラーを保護 |

ルドルフ2世 | ルドルフ2世 |

| フランツ2世 | ||

| ルドルフ2世 | ||

| ジギスムント | ||

| 18世紀の神聖ローマ皇帝 ハプスブルク家の領土を最大に その死後にオーストリア継承戦争 マリア・テレジアの父 |

ヨーゼフ2世 | カール6世 |

| カール6世 | ||

| カール5世 | ||

| フランツ1世 | ||

| 外務大臣、通信大臣を歴任 兄は初代陸軍軍医総監・松本良順 在英日本公使としても活躍 1902年ロンドンで日英同盟に調印 |

尾崎行雄 | 林董 |

| 林董 | ||

| 後藤新平 | ||

| 中村是公 | ||

| 北信濃の戦国大名 上田原の戦い 長槍を武器に活躍 武田信玄に砥石崩れで勝利 |

雑賀孫一 | 村上義清 |

| 仙石秀久 | ||

| 藤堂高虎 | ||

| 村上義清 | ||

| 著者は沈約 中国の歴史書 日本からの朝貢が記述 倭の五王が登場 |

『漢書』地理志 | 『宋書』倭国伝 |

| 『儀志』倭人伝 | ||

| 『後漢書』東夷伝 | ||

| 『宋書』倭国伝 | ||

| 中国の歴史書 夫れ楽浪海中に倭人有り。 初めて日本が登場する中国の書 著者は班固 |

『漢書』地理志 | 『漢書』地理志 |

| 『儀志』倭人伝 | ||

| 『後漢書』東夷伝 | ||

| 『宋書』倭国伝 | ||

| 東フランク王国ルートウィヒ 西フランク王シャルル 870年 ドイツとフランスの国境の原型 |

メルセン条約 | メルセン条約 |

| ローザンヌ条約 | ||

| ヴェルダン条約 | ||

| ユトレヒト条約 | ||

| 大日本帝国陸軍軍人 戦後ラオスで行方不明に 「作戦の神様」と呼ばれた 無謀な作戦を強行 |

山本五十六 | 辻政信 |

| 辻政信 | ||

| 米内光政 | ||

| 岡田俊介 | ||

| 大日本帝国陸軍の軍人 翼賛政治会の初代総裁 最後の朝鮮総督 1939~1940年に内閣総理大臣 |

阿部信行 | 阿部信行 |

| 辻政信 | ||

| 山下奉文 | ||

| 鈴木貫太郎 | ||

| 大阪府にあった城 別名は「金剛山城」 鎌倉幕府との合戦 楠木正成の居城 |

千早城 | 千早城 |

| 長浜城 | ||

| 高取城 | ||

| 若江城 | ||

| 大阪府にあった城 大和川と玉串川を天然の堀に 畠山基国が築城 織田信長軍と三好義継の戦い |

千早城 | 若江城 |

| 長浜城 | ||

| 高取城 | ||

| 若江城 | ||

| 滋賀県にあった城 井伊直政、堀尾吉晴が城主に 関ヶ原の戦いで落城 三成に過ぎたるもの |

坂本城 | 佐和山城 |

| 太田城 | ||

| 長浜城 | ||

| 佐和山城 | ||

| 和歌山県にあった城 紀俊連が築城 JR和歌山駅のすぐ近く 秀吉の水攻めで落城 |

太田城 | 太田城 |

| 和歌山城 | ||

| 信貴山城 | ||

| 高取城 | ||

| 江戸時代後期の儒学者 京都に私塾・須静堂を開く 書家、画家としても有名 幕末の三筆のひとり |

会沢正志斎 | 貫名菘翁 |

| 貫名菘翁 | ||

| 柴野栗山 | ||

| 池内大学 | ||

| 柳生新陰流の遣い手 類聚日本紀 「孔子堂」を建立 尾張徳川家の祖 |

徳川秀忠 | 徳川義直 |

| 徳川頼房 | ||

| 徳川頼宣 | ||

| 徳川義直 | ||

| 徳川家康の十男 徳川吉宗の祖父 妻は加藤清正の娘・八十姫 紀州徳川家の祖 |

徳川秀忠 | 徳川頼宣 |

| 徳川頼房 | ||

| 徳川頼宣 | ||

| 徳川義直 | ||

| 松平定信の父親 聡明さが将軍後継問題の原因に 徳川吉宗の次男 御三郷・田安家初代当主 |

徳川秀忠 | 徳川宗武 |

| 徳川頼房 | ||

| 徳川宗武 | ||

| 徳川義直 | ||

| 中国の宗教団体 本山は北京にある白雲観 道教の二大教派の一つ 12世紀に王重陽が結成 |

全真教 | 全真教 |

| 白蓮教 | ||

| 五斗米道 | ||

| 正一教 | ||

| 兄は第10代将軍・徳川家治 最後まで子どもができず 徳川家重の次男 御三卿・清水家初代当主 |

徳川宗尹 | 徳川重好 |

| 徳川頼宣 | ||

| 徳川宗武 | ||

| 徳川重好 | ||

| 標高2150mの山頂に位置 アンティオコス1世の墓 頭部だけの石像が立ち並ぶ トルコにある遺跡 |

アイガイの遺跡 | ネムルット・ダー |

| ネムルット・ダー | ||

| アタプエルカ | ||

| スカラ・ブレイ | ||

| 新石器時代の遺跡 石造りの住居跡 メインランド島 スコットランドの遺跡 |

アイガイの遺跡 | スカラ・ブレイ |

| ネムルット・ダー | ||

| アタプエルカ | ||

| スカラ・ブレイ | ||

| 長州藩の出身 御楯隊を創設 日本大学の創設者 第1次伊藤内閣で初代司法大臣 |

大山厳 | 山田顕義 |

| 山田顕義 | ||

| 大久保利武 | ||

| 樺山資紀 | ||

| 幕末の長州藩士 長州五傑の一人 塙忠宝を暗殺 法制局の初代長官 |

遠藤謹助 | 山尾康三 |

| 伊藤博文 | ||

| 井上勝 | ||

| 山尾康三 | ||

| 幕末の長州藩士 長州五傑の一人 大阪の造幣局長に就任 「桜の通り抜け」を発案 |

遠藤謹助 | 遠藤謹助 |

| 伊藤博文 | ||

| 井上勝 | ||

| 山尾康三 | ||

| 1906年ロシア首相に就任 ポグロフによって暗殺 革命派を次々と弾圧 第一次ロシア革命を収束させる |

ストルイピン | ストルイピン |

| レーニン | ||

| スターリン | ||

| トロツキー | ||

| 農道建設の調査時に発見 弥生時代の遺跡 銅剣が358本も出土 島根県出雲市の遺跡 |

荒神谷遺跡 | 荒神谷遺跡 |

| 吉野ヶ里遺跡 | ||

| 纒向遺跡 | ||

| 三内丸山遺跡 | ||

| 古墳時代の遺跡 埋葬されている人物は不明 日本で4番目に大きい古墳 岡山県岡山市の遺跡 |

荒神谷遺跡 | 造山古墳 |

| 造山古墳 | ||

| 纒向遺跡 | ||

| 三内丸山遺跡 | ||

| 弥生時代から古墳時代の遺跡 ホケノ山古墳、箸墓古墳 旧称は「太田遺跡」 奈良県桜井市の遺跡 |

荒神谷遺跡 | 纒向遺跡 |

| 造山古墳 | ||

| 纒向遺跡 | ||

| 三内丸山遺跡 | ||

| 田中義一内閣 1928年 共産党員らを一斉に検挙 小林多喜二の小説 |

五・三〇事件 | 三・一五事件 |

| 三・一五事件 | ||

| 四・一六事件 | ||

| 五・一五事件 | ||

| 田中義一内閣 1929年 佐野学と銅山貞親が検挙 第2次共産党事件 |

五・三〇事件 | 四・一六事件 |

| 三・一五事件 | ||

| 四・一六事件 | ||

| 五・一五事件 | ||

| 政治結社・桜会が中心 陸軍将校によるクーデター計画 溝口雄幸内閣の転覆を計画 宇垣一成も事件に関与 |

五・一五事件 | 三月事件 |

| 十月事件 | ||

| 二・二六事件 | ||

| 三月事件 | ||

| 大日本帝国陸軍の軍人 戦後は大盛堂書店を創業 三島由紀夫に自決の刀を渡す 白兵戦で鬼神の如き活躍 |

松尾伝蔵 | 舩坂弘 |

| 舩坂弘 | ||

| 橋本欣五郎 | ||

| 甘粕正彦 | ||

| 大日本帝国陸軍の軍人 極東国際軍事裁判で終身刑 1930年に桜会を結成 十月事件でクーデター未遂 |

松尾伝蔵 | 橋本欣五郎 |

| 舩坂弘 | ||

| 橋本欣五郎 | ||

| 甘粕正彦 | ||

| クロポトキンに関する研究 1920年に起きた事件 東京帝国大学 論文が問題になった筆禍事件 |

森戸事件 | 森戸事件 |

| 十月事件 | ||

| 白虹事件 | ||

| 大津事件 | ||

| 1918年に起きた事件 寺内正毅内閣への批判 村山龍平、長谷川如是閑 大阪朝日新聞の記事が問題に |

森戸事件 | 白虹事件 |

| 十月事件 | ||

| 白虹事件 | ||

| 大津事件 | ||

| 広島詩人協会を結成 「われらの詩の会」主宰 原子雲の下より 原爆詩集 |

林京子 | 峠三吉 |

| 原民喜 | ||

| 丸木位里 | ||

| 峠三吉 | ||

| 旧名は教来石景政 武田四天王のひとり 田中城、小山城など築城の名手 不死身の鬼美濃 |

甘利虎泰 | 馬場信春 |

| 高坂昌信 | ||

| 山県昌景 | ||

| 馬場信春 | ||

| 武田四天王のひとり 旧名は飯富源四郎 三方ヶ原の戦いで家康を討伐寸前 兄の赤備え部隊を引き継ぐ |

甘利虎泰 | 山県昌景 |

| 高坂昌信 | ||

| 山県昌景 | ||

| 馬場信春 | ||

| 武田四天王のひとり 諏訪衆を率いる 上田原の戦いで戦死 家臣団の筆頭格 |

板垣信方 | 板垣信方 |

| 高坂昌信 | ||

| 山県昌景 | ||

| 馬場信春 | ||

| 武田四天王のひとり 通称は「逃げ弾正」 『甲陽軍鑑』の作者とされる 本名は春日虎綱 |

甘利虎泰 | 高坂昌信 |

| 高坂昌信 | ||

| 内藤昌豊 | ||

| 馬場信春 | ||

| 旧名は工藤祐長 武田四天王のひとり 長篠の戦いで戦死 通称は修理亮 |

甘利虎泰 | 内藤昌豊 |

| 高坂昌信 | ||

| 内藤昌豊 | ||

| 馬場信春 | ||

| 陸軍のマルレに相当 黒島亀人が発案 太平洋戦争末期に製造 特攻モーターボート |

震洋 | 震洋 |

| 伏竜 | ||

| 回天 | ||

| 海龍 | ||

| 太平洋戦争末期に製造 浅野卯一郎が発案 実戦には投入されず 特攻潜水艇 |

震洋 | 海龍 |

| 伏竜 | ||

| 回天 | ||

| 海龍 | ||

| 薩摩藩出身の武士 英国行使パークスを襲撃から守る 滋賀県知事、京都府知事を歴任 鹿鳴館の名付け親 |

大山厳 | 中井櫻洲 |

| 山田顕義 | ||

| 中井櫻洲 | ||

| 樺山資紀 | ||

| 愛槍の名前は「甕通槍」 「海老すくい」という踊りが得意 松平信康の切腹を防げず 徳川四天王の筆頭 |

板倉勝重 | 酒井忠次 |

| 土井利勝 | ||

| 本多忠勝 | ||

| 酒井忠次 | ||

| 岡本大八事件 徳川家康、秀忠に仕えた家臣 大久保長安事件 宇都宮吊天井事件で失脚 |

板倉勝重 | 本田正純 |

| 本田正純 | ||

| 本多忠勝 | ||

| 酒井忠次 | ||

| 伊勢国桑名藩の初代藩主 愛槍の名前は「蜻蛉切」 徳川四天王の一人 家康に過ぎたるものは二つあり |

板倉勝重 | 本多忠勝 |

| 本田正純 | ||

| 本多忠勝 | ||

| 酒井忠次 | ||

| 若狭小浜藩の初代藩主 吉良上野介の親戚 川越藩の第2代藩主 徳川家光、家綱政権下の大老 |

柳沢吉保 | 酒井忠勝 |

| 酒井忠清 | ||

| 酒井忠勝 | ||

| 保科正之 | ||

| 年貢と労役の義務 唐で行われた税制 最初に行われた国は北周 日本でも実施 |

地下請制 | 租庸調制 |

| 一条鞭法 | ||

| 租庸調制 | ||

| 両税法 | ||

| 丁税を廃止して地税に組み入れる 戸籍逃れがなくなり人口が増加 清で行われた税制 一条鞭法を改良 |

地下請制 | 地下請制 |

| 一条鞭法 | ||

| 租庸調制 | ||

| 両税法 | ||

| 1945年7月呉停泊中に大破 当初は扶桑型戦艦3番艦の予定 後に航空戦艦に改造 歴代艦長の中には山口多聞も |

伊勢 | 伊勢 |

| 金剛 | ||

| 日向 | ||

| 比叡 | ||

| 爆発により第5砲塔を撤去 1945年7月呉停泊中に大破 後に航空戦艦に改造 伊勢型戦艦の2番艦 |

伊勢 | 日向 |

| 金剛 | ||

| 日向 | ||

| 比叡 | ||

| アイヌ人の首領 国後島を支配 ロシア人と交易 クナシリ・メナシの戦いを鎮圧 |

アテルイ | ツキノエ |

| コシャマイン | ||

| ツキノエ | ||

| シャクシャイン | ||

| 旧姓はマボヴィッツ ヨム・キプル戦争後に辞任 10シェケル紙幣の肖像 イスラエル初の女性首相 |

ブルントラント | ゴルダ・メイア |

| ゴルダ・メイア | ||

| ユーリヤ・ティモシェンコ | ||

| タンス・チルレル | ||

| 環境と開発に関する世界委員会 労働党の元党首 世界保健機関の元事務局長 ノルウェー初の女性首相 |

ブルントラント | ブルントラント |

| ゴルダ・メイア | ||

| ユーリヤ・ティモシェンコ | ||

| タンス・チルレル | ||

| 中国・前漢の政治家 赤眉の乱で戦死 新を建国 前漢を滅ぼす |

張良 | 王莽 |

| 陳平 | ||

| 蕭何 | ||

| 王莽 | ||

| 前漢の丞相として活躍 中国・前漢の政治家 「漢の三傑」の一人 韓信を大将軍に推挙 |

張良 | 蕭何 |

| 陳平 | ||

| 蕭何 | ||

| 王莽 | ||

| ウィーン会議の出席者 父は初代ロンドンデリー侯爵 後任のジョージ・カニングと決闘 イギリスの外相 |

ウェリントン | カッスルレー |

| メッテルニヒ | ||

| ネッセルローデ | ||

| カッスルレー | ||

| 戊辰戦争で敵味方区別なく看護 孤児救済のため福島教育所を開設 日本のナイチンゲール 女性初の藍綬褒章を受賞 |

瓜生若 | 瓜生若 |

| 川上貞奴 | ||

| 末弘ヒロ子 | ||

| 下田歌子 | ||

| 順心広尾学園の初代校長 自宅で桃夭女塾を開講 実践女子学園の前身を創立 明治の紫式部 |

瓜生若 | 下田歌子 |

| 川上貞奴 | ||

| 末弘ヒロ子 | ||

| 下田歌子 | ||

| 父は福岡県の小倉市長 夫は軍人・政治家の野津鎮之助 姉の孫はピアニストの山下洋輔 日本初のミスコンで優勝 |

瓜生若 | 末弘ヒロ子 |

| 川上貞奴 | ||

| 末弘ヒロ子 | ||

| 下田歌子 | ||

| 都はパータリプトラ 別名「孔雀王朝」 チャンドラグプタが創始 インド初の統一国家 |

ヴァルダナ朝 | マウリヤ朝 |

| マウリヤ朝 | ||

| サータヴァーハナ朝 | ||

| グプタ朝 | ||

| 第157代ローマ教皇 本名はイルデブランド ハインリヒ4世と対立 カノッサの屈辱 |

ボニファティウス8世 | グレゴリウス7世 |

| カリストゥス2世 | ||

| クレメンス5世 | ||

| グレゴリウス7世 | ||

| 第162代ローマ教皇 本名ギー・ド・ヴィエンヌ 叙任権闘争の解決に尽力 1122年にウォルムス協約を締結 |

ボニファティウス8世 | カリストゥス2世 |

| カリストゥス2世 | ||

| クレメンス5世 | ||

| グレゴリウス7世 | ||

| 第193代ローマ教皇 本名ベネデット・ガエタニ ウナム・サンクタムを発布 アナーニ事件で憤死 |

ボニファティウス8世 | ボニファティウス8世 |

| カリストゥス2世 | ||

| クレメンス5世 | ||

| グレゴリウス7世 | ||

| 本名ベルトラン・ド・ゴ 第195代ローマ教皇 テンプル騎士団を解散させる 教皇庁をアヴィニョンに移転 |

ボニファティウス8世 | クレメンス5世 |

| カリストゥス2世 | ||

| クレメンス5世 | ||

| グレゴリウス7世 | ||

| 第214代ローマ教皇 本名ロデリク・ランソル サヴォナローラと対立 チェーザレ・ボルジアの父 |

ピウス7世 | アレクサンドル6世 |

| ハドリアヌス6世 | ||

| シクストゥス4世 | ||

| アレクサンドル6世 | ||

| 第217代ローマ教皇 本名ジョバンニ・デ・メディチ ドイツで免罪符の発行を許可 宗教改革を引き起こす |

ピウス7世 | レオ10世 |

| ハドリアヌス6世 | ||

| シクストゥス4世 | ||

| レオ10世 | ||

| 第218代ローマ教皇 本名アドリアン・フロリス 1523年侍医により毒殺 オランダ出身のローマ教皇 |

ピウス7世 | ハドリアヌス6世 |

| ハドリアヌス6世 | ||

| シクストゥス4世 | ||

| アレクサンドル6世 | ||

| 第255代ローマ教皇 日本二十六聖人を列聖 「誤謬表」を発表 在位期間が歴代最長 |

レオ10世 | ピウス9世 |

| ピウス9世 | ||

| パウルス5世 | ||

| ピウス7世 | ||

| 第一次世界大戦 1915年2月19日~1月9日 イスタンブールへの侵攻作戦 オスマン帝国が連合国軍を撃退 |

ガリポリの戦い | ガリポリの戦い |

| ソンムの戦い | ||

| タンネンベルクの戦い | ||

| マルヌの戦い | ||

| 幕末の薩摩藩士 西南戦争で戦死 鳥羽伏見の戦いに参戦 近衛長官を務めるも下野 |

別府晋介 | 篠原国幹 |

| 市来宗介 | ||

| 篠原国幹 | ||

| 桂久武 | ||

| 幕末の薩摩藩士 西南戦争で戦死 アメリカに留学する 西郷隆盛の妹・琴の次男 |

別府晋介 | 市来宗介 |

| 市来宗介 | ||

| 篠原国幹 | ||

| 桂久武 | ||

| 幕末の薩摩藩士 西南戦争で戦死 赤山靭負の弟 薩長同盟締結に同席 |

別府晋介 | 桂久武 |

| 市来宗介 | ||

| 篠原国幹 | ||

| 桂久武 | ||

| 幕末の薩摩藩士 西南戦争で戦死 桐野利秋の従兄弟 西郷隆盛の介錯人 |

別府晋介 | 別府晋介 |

| 市来宗介 | ||

| 篠原国幹 | ||

| 桂久武 | ||

| 富山県出身の実業家 臨海工業地帯開発の父 現在の太平洋セメントを創業 明治のセメント王 |

浅野総一郎 | 浅野総一郎 |

| 古河市兵衛 | ||

| 中上川彦次郎 | ||

| 福澤桃介 | ||

| 大分県出身の実業家 山陽鉄道の初代社長 三井財閥中興の祖 福澤諭吉の甥 |

浅野総一郎 | 中上川彦次郎 |

| 古河市兵衛 | ||

| 中上川彦次郎 | ||

| 福澤桃介 | ||

| 京都府出身の実業家 明治時代に財閥を形成 足尾銅山の経営で成功 日本の鉱山王 |

浅野総一郎 | 古河市兵衛 |

| 古河市兵衛 | ||

| 中上川彦次郎 | ||

| 福澤桃介 | ||

| 明治政府で参与兼外国事務掛 鹿児島県出身の実業家 初代大阪税関長 大阪商法会議所を設立 |

渋沢栄一 | 五代友厚 |

| 五代友厚 | ||

| 福澤桃介 | ||

| 岩崎弥太郎 | ||

| 東京経済大学の創立者 新潟県出身の実業家 日清・日露戦争で軍御用達 鹿鳴館、帝国ホテルを設立 |

渋沢栄一 | 大倉喜八郎 |

| 浅野総一郎 | ||

| 大倉喜八郎 | ||

| 五代友厚 | ||

| レイテ沖海戦で沈没 日本戦艦初の12.7cm高角砲搭載 西村祥治が艦と共に戦死 扶桑型戦艦の2番艦 |

陸奥 | 山城 |

| 山城 | ||

| 霧島 | ||

| 長門 | ||

| 軍縮で練習戦艦に改装 大和型戦艦のテスト艦 第三次ソロモン海戦で沈没 金剛型戦艦の2番艦 |

武蔵 | 比叡 |

| 比叡 | ||

| 榛名 | ||

| 霧島 | ||

| 神戸川崎造船所で建造 四一式36センチ砲を搭載 1945年7月呉停泊中に大破 金剛型戦艦の3番艦 |

武蔵 | 榛名 |

| 比叡 | ||

| 榛名 | ||

| 霧島 | ||

| 巡洋戦艦から高速戦艦へ改装 南雲機動部隊の護衛艦 第三次ソロモン海戦で沈没 金剛型戦艦の4番艦 |

武蔵 | 霧島 |

| 金剛 | ||

| 榛名 | ||

| 霧島 | ||

| 六角高頼を討伐 近江遠征中に釣の陣で死去 母は日野富子 室町幕府第9代将軍 |

足利義材 | 足利義尚 |

| 足利義尚 | ||

| 足利義澄 | ||

| 足利義輝 | ||

| 別名「流れ公方」 室町幕府第10代将軍 明応の政変で追放 足利義稙として再び将軍に |

足利義材 | 足利義材 |

| 足利義栄 | ||

| 足利義澄 | ||

| 足利義輝 | ||

| 室町幕府第11代将軍 日野富子が擁立 明応の政変で将軍に 前将軍・義材の復活で退位 |

足利義材 | 足利義澄 |

| 足利義栄 | ||

| 足利義澄 | ||

| 足利義輝 | ||

| 在位25年は室町将軍で最長 室町将軍で唯一の自害 近江幕府に移転 室町幕府第12代将軍 |

足利義材 | 足利義晴 |

| 足利義晴 | ||

| 足利義澄 | ||

| 足利義輝 | ||

| 1044年に建国 1287年に滅亡 上座部仏教が栄えた ビルマ最初の統一王朝 |

ペグー朝 | バガン朝 |

| バガン朝 | ||

| ビンヤ朝 | ||

| コンバウン王朝 | ||

| 1752年に建国 英緬戦争に敗れて滅亡 別名アラウンパヤー朝 ビルマ最後の王朝 |

ペグー朝 | コンバウン王朝 |

| バガン朝 | ||

| ビンヤ朝 | ||

| コンバウン王朝 | ||

| 総督のベッソスにより暗殺 イッソスの戦いで敗北 ガウガメラの戦いで敗北 アケメネス朝ペルシア最後の王 |

クセルクセス1世 | ダレイオス3世 |

| ダレイオス3世 | ||

| キュロス2世 | ||

| カンビュセス2世 | ||

| ティパサ遺跡 ジェミラ遺跡 ティムガッド遺跡 ベニ・ハンマードの城塞 |

エチオピア | アルジェリア |

| アルジェリア | ||

| スーダン | ||

| モロッコ | ||

| 20世紀フランスの哲学者 ポスト構造主義 ディスクール 著書『言葉と物』 |

ヴァルター・ベンヤミン | ミシェル・フーコー |

| ミシェル・フーコー | ||

| アンリ・ベルクソン | ||

| ロラン・バルト | ||

| ドイツ観念論の哲学者 著書『全知識学の基礎』 ベルリン大学初代代総長 講演『ドイツ国民に告ぐ』 |

ヴァルター・ベンヤミン | ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ |

| ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ | ||

| バートランド・ラッセル | ||

| フリードリヒ・サヴィニー | ||

| フランスの歴史家 アニメ『哀しみのベラドンナ』 著書『フランス史』 歴史用語「ルネサンス」を考案 |

エルンスト・カントロヴィッチ | ジュール・ミシュレ |

| フリードリヒ・マイネッケ | ||

| アンリ・ピレンヌ | ||

| ジュール・ミシュレ | ||

| プラグマティズムの哲学者 著書『19世紀の思想動向』 著書『精神・自我・社会』 シンボリック相互作用論の父 |

ウィリアム・ジェームズ | ジョージ・ミード |

| チャールズ・パース | ||

| ジョージ・ミード | ||

| ジョン・デューイ | ||

| プラグマティズムの哲学者 「意識の流れ」を提唱 著書『プラグマティズム』 弟のヘンリーは小説家 |

ウィリアム・ジェームズ | ウィリアム・ジェームズ |

| チャールズ・パース | ||

| ジョージ・ミード | ||

| ジョン・デューイ | ||

| アブダクションの概念を提唱 ソシュールと並ぶ記号論の創始者 アメリカの哲学者 プラグマティズムの創始者 |

ウィリアム・ジェームズ | チャールズ・パース |

| チャールズ・パース | ||

| ジョージ・ミード | ||

| ジョン・デューイ | ||

| 越智安成の後を追い自殺 大祝安用の娘 その鎧が大山祇神社に 瀬戸内のジャンヌ・ダルク |

鶴姫 | 鶴姫 |

| 徳姫 | ||

| 甲斐姫 | ||

| 豪姫 | ||

| 浜田兄弟を討伐 成田氏長の長女 忍城を豊臣軍から守る 豊臣秀吉の側室 |

篤姫 | 甲斐姫 |

| 徳姫 | ||

| 甲斐姫 | ||

| 豪姫 | ||

| 歴史上の人物の言葉 命は弱さを許さない 老人が多く自殺する国は滅ぶ 嘘は大きい程よい |

ナポレオン・ボナパルト | アドルフ・ヒトラー |

| ダグラス・マッカーサー | ||

| アドルフ・ヒトラー | ||

| ウィンストン・チャーチル | ||

| 幕末の土佐藩家老 改革派「新おこぜ組」の一員 薩土盟約を締結 五箇条の御誓文草案作成に関与 |

那須信吾 | 福岡孝悌 |

| 福岡孝悌 | ||

| 田中光敏 | ||

| 吉村虎太郎 | ||

| 幕末に海軍で活躍 箱館戦争において活躍 函館政権では海軍奉行を担当 初代中央気象台長 |

榎本武揚 | 荒井郁之助 |

| 大島圭介 | ||

| 荒井郁之助 | ||

| 今井信郎 | ||

| 函館の四稜郭を設計 日本初の合金製金属活版を作成 明治後は駐清国特命全権公使に 箱館戦争で蝦夷共和国の陸軍奉行 |

榎本武揚 | 大島圭介 |

| 大島圭介 | ||

| 荒井郁之助 | ||

| 今井信郎 | ||

| 平安時代中期の武将 鶴岡八幡宮を創建 前九年の役で活躍 息子は源義家 |

源頼光 | 源頼義 |

| 源頼義 | ||

| 源頼家 | ||

| 源頼政 | ||

| 秀才、孝廉、賢良などの科目 曹操、孫権などがこれにより登用 漢の時代に行われた官吏任用法 地方の有力者による推薦 |

郷挙里選 | 郷挙里選 |

| 九品官人法 | ||

| 猛安・謀克 | ||

| 科挙 | ||

| 議長はステティニアス 開催地はアメリカ 開催年は1944年 国際連合の設立を討議 |

アルヘシラス会議 | ダンバートン・オークス会議 |

| ダンバートン・オークス会議 | ||

| ベルリン会議 | ||

| 大陸会議 | ||

| 開催地はドイツ 開催年は1798年 議長はフェルセン伯爵 神聖ローマ帝国とフランス |

アルヘシラス会議 | ラシュタット会議 |

| ラシュタット会議 | ||

| ベルリン会議 | ||

| 大陸会議 | ||

| 開催年は1884年~1885年 開催地はドイツ ベルギーとポルトガルの対立 列強によるアフリカ分割を討議 |

アルヘシラス会議 | ベルリン会議 |

| ラシュタット会議 | ||

| ベルリン会議 | ||

| 大陸会議 | ||

| 著書『貨幣の哲学』 日本美術の収集家 ドイツの哲学者 形式社会学の祖 |

ゲオルグ・ジンメル | ゲオルグ・ジンメル |

| オーギュスト・コント | ||

| エミール・デュルケム | ||

| ロジェ・カイヨワ | ||

| アカデミー・フランセーズの会員 フランスの社会学者 ラテンアメリカの文学作品を紹介 代表作『遊びと人間』 |

ゲオルグ・ジンメル | ロジェ・カイヨワ |

| オーギュスト・コント | ||

| エミール・デュルケム | ||

| ロジェ・カイヨワ | ||

| 大正美人の1人 大正天皇の従妹 菊池寛の『真珠夫人』のモデル 駆け落ち事件で話題に |

津田梅子 | 柳原白蓮 |

| 柳原白蓮 | ||

| 新島八重 | ||

| 陸奥亮子 | ||

| 1335年に起きた戦い 建武政権の崩壊を導く 現在の静岡県で発生 新田義貞が足利尊氏に敗北 |

四條畷の戦い | 箱根・竹ノ下の戦い |

| 湊川の戦い | ||

| 箱根・竹ノ下の戦い | ||

| 多々良浜の戦い | ||

| 中国・戦国時代の思想家 趙の平原君の食客 堅白同異 白馬は馬に非ず |

張儀 | 公孫竜 |

| 公孫竜 | ||

| 蘇泰 | ||

| 鄒衍 | ||

| 江戸時代の旗本 歌舞伎や講談の題材に 派手な格好で町を闊歩 幡随院長兵衛を殺害 |

鳥居耀蔵 | 水野十郎左衛門 |

| 水野十郎左衛門 | ||

| 遠山景元 | ||

| 大久保彦左衛門 | ||

| 室町時代の守護大名 守護領国制を導入 従兄・義就と家督争い 明応の政変で自害 |

京極持清 | 畠山政長 |

| 細川勝元 | ||

| 畠山政長 | ||

| 山名宗全 | ||

| 戦後の保守政党 初代総裁は町田忠治 旧立憲民政党系 1947年に民主党となる |

日本自由党 | 日本進歩党 |

| 日本進歩党 | ||

| 民主自由党 | ||

| 国民協同党 | ||

| 東北地方の戦国武将 南部信直や小野寺義道らと争う 晩年は伊勢国に蟄居 父は安東愛季 |

津軽為信 | 戸沢盛安 |

| 最上義光 | ||

| 戸沢盛安 | ||

| 秋田実季 | ||

| 群馬県にあった城 長野業尚が築城 最後の城主は井伊直政 滝川一益が北条氏から奪取 |

箕輪城 | 箕輪城 |

| 沼田城 | ||

| 金山城 | ||

| 川越城 | ||

| 群馬県にあった城 岩松家純が築城 日の池、月の池 由良氏が改修して堅城に |

箕輪城 | 金山城 |

| 沼田城 | ||

| 金山城 | ||

| 川越城 | ||

| 1880年に開業 特殊銀行になったのは1887年 海外貿易金融が目的 1946年に東京銀行に改組 |

横浜正金銀行 | 横浜正金銀行 |

| 北海道拓殖銀行 | ||

| 台湾銀行 | ||

| 日本興業銀行 | ||

| 戦国時代の真田家の武将 関ヶ原の戦いでは東軍につく 『真田丸』では栗原英雄が演じる 幸隆の四男 |

真田信之 | 真田信尹 |

| 真田昌輝 | ||

| 真田昌幸 | ||

| 真田信尹 | ||

| 武田二十四将の一人 別名は春日虎綱 『甲陽軍鑑』の作者とも 逃げ弾正 |

真田昌幸 | 高坂昌信 |

| 横田高松 | ||

| 曽根昌世 | ||

| 高坂昌信 | ||

| 武田二十四将の一人 長篠の戦いでは独断で戦場離脱 甲州征伐では武田家を裏切る 妻は信玄の娘・見性院 |

原虎胤 | 穴山梅雪 |

| 小畠虎盛 | ||

| 穴山梅雪 | ||

| 甘利虎泰 | ||

| 武田二十四将の一人 小弓合戦に敗れ武田家に 宗派争いの影響で一時追放される 「夜叉美濃」とあだ名される |

原虎胤 | 原虎胤 |

| 小畠虎盛 | ||

| 穴山梅雪 | ||

| 甘利虎泰 | ||

| 武田二十四将の一人 遺言は「よく身のほどを知れ」 その武勇から「鬼虎」と称される 孫は『甲陽軍鑑』編者の景憲 |

原虎胤 | 小畠虎盛 |

| 小畠虎盛 | ||

| 穴山梅雪 | ||

| 甘利虎泰 | ||

| 武田二十四将の一人 政治家の明は子孫 上田原の戦いで戦死 板垣信方とともに家中双璧の重臣 |

原虎胤 | 甘利虎泰 |

| 小畠虎盛 | ||

| 穴山梅雪 | ||

| 甘利虎泰 | ||

| デイオケスが創始 首都はエクバタナ アッシリアを滅ぼす アケメネス朝ペルシアにより滅亡 |

アッバース朝 | メディア |

| パルティア | ||

| リディア | ||

| メディア | ||

| 明治のお雇い外国人 イギリスの技術者 桜木町駅構内にレリーフ 日本への鉄道導入に尽力 |

ボアソナード | モレル |

| モレル | ||

| コンドル | ||

| ファン・ドールン | ||

| 紀元前1世紀頃から建造 2000トンもある巨石 ジュピター神殿 レバノンの遺跡 |

パルミラ遺跡 | バールベック遺跡 |

| バビロン遺跡 | ||

| ウル遺跡 | ||

| バールベック遺跡 | ||

| 古代の墳墓跡が発掘 紀元前3000~2000年頃に建造 渦巻の幾何学模様の土器 タイの遺跡 |

パルミラ遺跡 | バーンチエン遺跡 |

| バビロン遺跡 | ||

| バーンチエン遺跡 | ||

| バールベック遺跡 | ||

| 紀元前7世紀頃に建造 ISILが建造物を破壊 イラクの遺跡 アッシリア帝国の首都 |

パルミラ遺跡 | ニネヴェ遺跡 |

| バビロン遺跡 | ||

| ウル遺跡 | ||

| ニネヴェ遺跡 | ||

| 12世紀末に建造 カンボジアの遺跡 映画『トゥーム・レイダー』 遺跡に食い込む樹木 |

タフテ・バヒー | タ・プローム |

| ハットゥシャシュ | ||

| タ・プローム | ||

| シーギリヤロック | ||

| 丘の上の仏教遺跡 紀元前1世紀頃に建造 カニシカ王が建造 パキスタンの遺跡 |

タフテ・バヒー | タフテ・バヒー |

| シーギリヤロック | ||

| スライマン=トー | ||

| バンテアイ・スレイ | ||

| イスラム教徒の重要な巡礼地 洞窟の岩絵や礼拝堂が残る キルギスの遺跡 預言者の名前に由来 |

タフテ・バヒー | スライマン=トー |

| シーギリヤロック | ||

| スライマン=トー | ||

| バンテアイ・スレイ | ||

| 幕末の薩摩藩士 島津池の重臣 別名「笑左衛門」 薩摩藩の財政を再建 |

赤山靭負 | 調所広郷 |

| 調所広郷 | ||

| 小松帯刀 | ||

| 中山尚之助 | ||

| 幕末の薩摩藩士 島津池の重臣 西郷隆盛を奄美から復帰させる 木戸孝允暗殺の疑いで獄死 |

赤山靭負 | 中山尚之助 |

| 調所広郷 | ||

| 小松帯刀 | ||

| 中山尚之助 | ||

| 滋賀県にあった城 賤ヶ岳の戦い後に山内一豊が入城 本能寺の変後に柴田勝豊が入城 秀吉が初めて築いた城 |

高取城 | 長浜城 |

| 長浜城 | ||

| 坂本城 | ||

| 小谷城 | ||

| 滋賀県にあった城 日本最大級の山城 旧称は「佐々木城」 六角義賢が信長に敗れて廃城 |

高取城 | 観音寺城 |

| 観音寺城 | ||

| 坂本城 | ||

| 小谷城 | ||

| 滋賀県にあった城 戦国時代屈指の山城 羽柴秀吉により落城 浅井長政の居城 |

高取城 | 小谷城 |

| 観音寺城 | ||

| 坂本城 | ||

| 小谷城 | ||

| 東京裁判で死刑 千葉工業大学を創設 広田内閣で海軍大臣 第24代連合艦隊司令長官 |

武藤章 | 永野修身 |

| 松岡洋右 | ||

| 板垣征四郎 | ||

| 永野修身 | ||

| 東京裁判で死刑 終戦時は第7方面軍司令官 関東軍防疫部を設立 石原莞爾と満州事変を決行 |

武藤章 | 板垣征四郎 |

| 松岡洋右 | ||

| 板垣征四郎 | ||

| 永野修身 | ||

| 岩手県生まれ 昭和7年に挙国一致内閣を組閣 帝人事件により総辞職 二・二六事件で殺害 |

斎藤実 | 斎藤実 |

| 浜口雄幸 | ||

| 犬養毅 | ||

| 広田弘穀 | ||

| 華北分離工作を推進 東京裁判で死刑 中国の秦徳純と協定を結ぶ 別名は「満州のローレンス」 |

土肥原賢二 | 土肥原賢二 |

| 平沼騏一郎 | ||

| 大川周明 | ||

| 広田弘穀 | ||

| 晩年はコーランの全文を翻訳 著書『日本二千六百年史』 五・一五事件で有罪判決 東京裁判で民間人唯一のA級戦犯 |

土肥原賢二 | 大川周明 |

| 平沼騏一郎 | ||

| 大川周明 | ||

| 広田弘穀 | ||

| 釈迦の弟子 阿闍世を仏教に帰依させる 古代インドの医者 扁鵲と共に名医の代名詞 |

董奉 | 耆婆 |

| 華陀 | ||

| 耆婆 | ||

| 扁鵲 | ||

| 後漢末・魏初の名医 体操「五禽戯」を創始 曹操の侍医 麻沸散による外科手術 |

董奉 | 華陀 |

| 華陀 | ||

| 耆婆 | ||

| 扁鵲 | ||

| 治療代を受け取らなかった 傍らに虎を従える 古代中国・三国時代の仙人 医者の別名「杏林」の由来 |

董奉 | 董奉 |

| 華陀 | ||

| 耆婆 | ||

| 扁鵲 | ||

| 同性愛者であることを公表 アメリカの哲学者 フーコーの思想を継承 ジェンダー・トラブル |

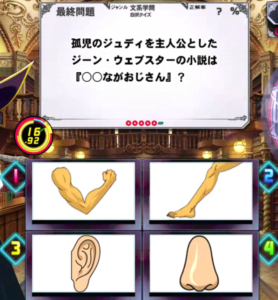

カトリーヌ・マラブー | ジュディス・バトラー |

| スーザン・ソンタグ | ||

| ガヤトリ・スピヴァク | ||

| ジュディス・バトラー | ||

| ベルギーの政治哲学者 「闘技的民主主義」を提唱 ラディカル・デモクラシー 政治的なものについて |

カトリーヌ・マラブー | シャンタル・ムフ |

| スーザン・ソンタグ | ||

| ガヤトリ・スピヴァク | ||

| シャンタル・ムフ | ||

| サバルタン インド生まれの文芸批評家 ポストコロニアリズム デリダ論 |

カトリーヌ・マラブー | ガヤトリ・スピヴァク |

| スーザン・ソンタグ | ||

| ガヤトリ・スピヴァク | ||

| シャンタル・ムフ | ||

| 難攻不落の山城 畠山氏が築城 別名「松尾城」 石川県にあった城 |

金沢城 | 七尾城 |

| 一乗谷城 | ||

| 七尾城 | ||

| 高岡城 | ||

| 佐久間盛政が築城 高山右近が大改修 別名「尾山城」 兼六園が隣接 |

金沢城 | 金沢城 |

| 一乗谷城 | ||

| 七尾城 | ||

| 高岡城 | ||

| 別名は「扇城」 黒田孝高が築城 大分県にあった城 日本三大水城の一つ |

岡城 | 中津城 |

| 府内城 | ||

| 中津城 | ||

| 飫肥城 | ||

| 日本三大水城の一つ 別称「水揚城」 愛媛県にあった城 藤堂高虎が築城 |

松山城 | 今治城 |

| 今治城 | ||

| 大洲城 | ||

| 宇和島城 | ||

| 『いだてん』で黒田大輔が演じた 愛称は「ムッシュ」 バイキング料理を考案 東京五輪女子選手村の料理長 |

森西栄一 | 村上信夫 |

| 松下治英 | ||

| 村上信夫 | ||

| 吹浦忠正 | ||

| 1964年東京五輪組織委員会の一人 『いだてん』で須藤蓮が演じた 長野冬季五輪では儀典担当顧問 各国の国旗担当を務める |

森西栄一 | 吹浦忠正 |

| 松下治英 | ||

| 大島鎌吉 | ||

| 吹浦忠正 | ||

| 1964年東京五輪組織委員会の一人 『いだてん』で角田晃広が演じた 元々はタクシー運転手 聖火リレー踏査隊に志願 |

森西栄一 | 森西栄一 |

| 松下治英 | ||

| 大島鎌吉 | ||

| 吹浦忠正 | ||

| 小磯内閣と東久邇宮内閣で蔵相 日本体育協会第7代会長 東京五輪組織委員会の初代会長 『いだてん』で井上順が演じた |

森西栄一 | 津島寿一 |

| 松下治英 | ||

| 坂井義則 | ||

| 津島寿一 | ||

| 自民党幹事長、副総裁を歴任 「陽気な寝業師」の異名 『いだてん』で浅野忠信が演じた 日本初の五輪担当大臣 |

森西栄一 | 川島正次郎 |

| 松下治英 | ||

| 川島正次郎 | ||

| 津島寿一 | ||

| 八難六奇の謀略、不可思議の者 承久の乱では弟を裏切る 源実朝を暗殺した公暁を討伐 和田義盛を罠にはめ滅亡させる |

三浦義村 | 三浦義村 |

| 三浦義澄 | ||

| 大江広元 | ||

| 三善康信 | ||

| 十三人の合議制の一人 通称は「矢部次郎」 衣笠城合戦で父を失う 和田義盛の叔父 |

比企能員 | 三浦義澄 |

| 三浦義澄 | ||

| 畠山重忠 | ||

| 三浦義村 | ||

| 十三人の合議制の一人 母は源頼朝の乳母の妹 源頼朝を補佐した公家 鎌倉幕府の問註所初代別当 |

和田義盛 | 三善康信 |

| 比企能員 | ||

| 大江広元 | ||

| 三善康信 | ||

| 十三人の合議制の一人 熱田神宮の元算師 永福寺の別名に由来 岐阜城の礎を築く |

二階堂行政 | 二階堂行政 |

| 北条義時 | ||

| 梶原景時 | ||

| 源行家 | ||

| 十三人の合議制の一人 石橋山の戦いで源頼朝を見逃す 頼朝に譫言し義経を死に追いやる 1200年に幕府から追放され殺害 |

二階堂行政 | 梶原景時 |

| 北条義時 | ||

| 梶原景時 | ||

| 源行家 | ||

| 武田二十四将の一人 駿河攻めでは先陣を務める 長篠の戦いでは武田勝頼を警護 武田家を裏切るが処刑される |

小山田信茂 | 小山田信茂 |

| 曽根昌世 | ||

| 高坂昌信 | ||

| 飯富虎昌 | ||

| 十三人の合議制の一人 平治の乱で源義朝と共に戦う 鎌倉幕府公文書の寄人 苗字は武蔵国の郡に由来 |

安達盛長 | 足立遠元 |

| 足立遠元 | ||

| 土肥実平 | ||

| 中原親能 | ||

| 十三人の合議制の一人 朝廷と鎌倉幕府の折衝役 源頼朝の側近 大江広元の兄 |

安達盛長 | 中原親能 |

| 足立遠元 | ||

| 土肥実平 | ||

| 中原親能 | ||

| 十三人の合議制の一人 妻の母は源頼朝の乳母 頼朝の死後に出家し蓮西と名乗る 源頼朝の側近の中でも最古参 |

安達盛長 | 安達盛長 |

| 足立遠元 | ||

| 土肥実平 | ||

| 中原親能 | ||

| JR湯河原駅前に銅像 桓武平氏の血を引く豪族 武士団「中村党」を結成 石橋山の戦いで源頼朝を助ける |

安達盛長 | 土肥実平 |

| 足立遠元 | ||

| 土肥実平 | ||

| 中原親能 | ||

| 著書『七十年の回想』 職業野球球団「東京セネタース」 近衛文麿内閣の農林大臣 日本中央競馬会の第二代理事長 |

有馬頼寧 | 有馬頼寧 |

| 沼間守一 | ||

| 前田正名 | ||

| 松本烝治 | ||

| イタリアの思想家 獄中でノートを書き記す ヘゲモニー論 イタリア共産党創設者の一人 |

アントニオ・グラムシ | アントニオ・グラムシ |

| カール・ランプレヒト | ||

| ニッコロ・マキャベリ | ||

| ジョバンニ・ジェンティーレ | ||

| 789年に現在のモロッコに建国 首都はフェズ 史上初のシーア派の国家 926年ファーティマ朝により滅亡 |

ウマイヤ朝 | イドリース朝 |

| サファヴィー朝 | ||

| 後ウマイヤ朝 | ||

| イドリース朝 | ||

| 1196年現在のモロッコに建国 首都はフェズ ムワッヒド朝を滅ぼす イブン・バットゥータの出身国 |

マリーン朝 | マリーン朝 |

| ウマイヤ朝 | ||

| イドリース朝 | ||

| ナスル朝 | ||

| 中国での呼称は「大食」 首都はダマスカス 661年にムアーウィヤが建国 750年にアッバース朝により滅亡 |

マリーン朝 | ウマイヤ朝 |

| ウマイヤ朝 | ||

| イドリース朝 | ||

| ナスル朝 | ||

| 首都はマラケシュ 大モスク「ハッサンの塔」 1130年に現在のモロッコで建国 第4回十字軍により壊滅 |

サアド朝 | ムワッヒド朝 |

| ムワッヒド朝 | ||

| ブワイフ朝 | ||

| アグラブ朝 | ||

| 幕府軍が山陽道から侵攻 紀州藩と長州・岩国藩が激突 第二次長州討伐の戦い 小瀬川口の戦いで開始 |

芸州口の戦い | 芸州口の戦い |

| 小倉口の戦い | ||

| 石州口の戦い | ||

| 大島口の戦い | ||

| 幕府軍が山陰道から侵攻 長州軍は大村益次郎が指揮 第二次長州討伐の戦い 福山藩、浜田藩、紀州藩が参加 |

芸州口の戦い | 石州口の戦い |

| 小倉口の戦い | ||

| 石州口の戦い | ||

| 大島口の戦い | ||

| 奈良県にあった城 筒井順慶が修復 羽柴秀長の家臣・本多氏が城主に 日本三大山城の一つ |

太田城 | 高取城 |

| 信貴山城 | ||

| 御着城 | ||

| 高取城 | ||

| チンギス・ハン側近の四駿の一人 ジャライル部族の出身 左翼万戸長として活躍 「国王」の称号を与えられる |

ボオルチュ | ムカリ |

| チラウン | ||

| ボロクル | ||

| ムカリ | ||

| チンギス・ハン側近の四駿の一人 フウシン部族の出身 1217年のトマト部討伐戦で死去 拾われチンギスの母に育てられる |

ボオルチュ | ボロクル |

| チラウン | ||

| ボロクル | ||

| ムカリ | ||

| チンギス・ハン側近の四駿の一人 スルドス部族の出身 少年時代のテムジンを助ける 兄のチンベと共に活躍 |

ボオルチュ | チラウン |

| チラウン | ||

| ボロクル | ||

| ムカリ | ||

| 北条家に仕えた戦国武将 元の名前は富永助盛 小田原陥落後は磔になったとも 真田家から名胡桃城を奪取 |

遠山綱景 | 猪俣邦憲 |

| 猪俣邦憲 | ||

| 成田氏長 | ||

| 清水康英 | ||

| 北条家に仕えた戦国武将 漫画『怪力の母』にも登場 伊豆水軍を統率 小田原攻めでは下田城で奮戦 |

遠山綱景 | 清水康英 |

| 猪俣邦憲 | ||

| 成田氏長 | ||

| 清水康英 | ||

| 北条家に仕えた戦国武将 北条家ご宿老の一人 連歌師を招くなど文化にも通じる 第二次国府台合戦で討ち死に |

遠山綱景 | 遠山綱景 |

| 猪俣邦憲 | ||

| 成田氏長 | ||

| 清水康英 | ||

| 北条家に仕えた戦国武将 元々は上杉謙信の家臣 娘の甲斐姫は秀吉の側室 小田原攻め時の忍城城主 |

遠山綱景 | 成田氏長 |

| 猪俣邦憲 | ||

| 成田氏長 | ||

| 安藤良整 | ||

| 北条家に仕えた戦国武将 真田幸村の初陣の相手とも 小田原攻めでは豊臣軍を道案内 河越城下を発展させる |

大道寺政繁 | 大道寺政繁 |

| 猪俣邦憲 | ||

| 成田氏長 | ||

| 安藤良整 | ||

| 大阪府にあった城 別名は「入江城」 織田信長による落城 高山右近が城主に |

高槻城 | 高槻城 |

| 坂本城 | ||

| 若江城 | ||

| 信貴山城 | ||

| 京都府にあった城 長瀬左衛門が築城 伏見城の築城後に廃城 織田信長と足利義昭の合戦 |

槇島城 | 槇島城 |

| 坂本城 | ||

| 若江城 | ||

| 信貴山城 | ||

| 妻は北条政子の妹・阿波局 通称は「醍醐禅師」 謀反の疑いで常陸国に流される 源頼朝の異母弟で義経の同母兄 |

阿野全成 | 阿野全成 |

| 源行家 | ||

| 源範頼 | ||

| 二階堂行政 | ||

| 源頼朝・頼家に仕える 曾我兄弟の兄・祐成を討ち取る 謀反の疑いで殺害される 比企能員を暗殺 |

上総広帯 | 仁田忠常 |

| 仁田忠常 | ||

| 武田信義 | ||

| 木曽義高 | ||

| 1881年に誕生 旧福岡藩士が中心 社長は平岡浩太郎 頭山満、箱田六輔、明石元二郎 |

黒竜会 | 玄洋社 |

| 明六社 | ||

| 玄洋社 | ||

| 血盟団 | ||

| 1180年~1235年 カニ星雲の記録が残る 冷泉家の時雨亭文庫に現存 藤原定家の日記 |

明月記 | 明月記 |

| 勘仲記 | ||

| 中右記 | ||

| 小右記 | ||

| 伝説では僧に変装して逃亡 靖難の変で失脚 明の第2代皇帝 父親は洪武帝 |

万暦帝 | 建文帝 |

| 建文帝 | ||

| 永楽帝 | ||

| 洪武帝 | ||

| 東林党と非東林党の争い 宰相・張居正を登用 一条鞭法を導入 明の第14代皇帝 |

万暦帝 | 万暦帝 |

| 建文帝 | ||

| 永楽帝 | ||

| 洪武帝 | ||

| 幕末・明治初期の蘭方医 明治天皇の侍医長 日本初の私立病院・博愛舎を設立 順天堂医院の初代院長 |

緒方洪庵 | 佐藤尚中 |

| 佐藤泰然 | ||

| 佐藤尚中 | ||

| 松本良順 | ||

| 幕末・明治初期の蘭方医 父は佐藤泰然 弟は外務大臣の林董 大日本帝国陸軍初代軍医総監 |

緒方洪庵 | 松本良順 |

| 佐藤泰然 | ||

| 佐藤尚中 | ||

| 松本良順 | ||

| 幕末・明治期の政治家 海水浴を奨励して定着に尽力 弟は外務大臣・林董 初代陸軍軍医総監 |

鍋島閑叟 | 松本良順 |

| 副島種臣 | ||

| 江川太郎左衛門 | ||

| 松本良順 | ||

| 大日本帝国陸軍の軍人 瀬島龍三の義理の父 岡田啓介首相の義理の弟 二・二六事件で殺される |

松尾伝蔵 | 松尾伝蔵 |

| 甘粕正彦 | ||

| 伊東祐亨 | ||

| 大西瀧治郎 | ||

| 大日本帝国海軍の軍人 海軍兵学校で山口多聞と同期 終戦の翌日に割腹自殺 神風特別攻撃隊を創設 |

松尾伝蔵 | 大西瀧治郎 |

| 甘粕正彦 | ||

| 伊東祐亨 | ||

| 大西瀧治郎 | ||

| 大日本帝国海軍の軍人 日露戦争では大本営幕寮長 日清戦争の黄海海戦を指揮 連合艦隊の初代司令長官 |

松尾伝蔵 | 伊東祐亨 |

| 甘粕正彦 | ||

| 伊東祐亨 | ||

| 大西瀧治郎 | ||

| 反グローバリズムの立場 フランスの歴史学者 帝国以後 作家ポール・ニザンの孫 |

ジャレド・ダイアモンド | エマニュエル・トッド |

| アントニオ・ネグリ | ||

| スラヴォイ・ジジェク | ||

| エマニュエル・トッド | ||

| マイケル・ハートと多数の共著 イタリアの哲学者 『<帝国>』『マルチチュード』 1983年には国会議員に当選 |

ジャレド・ダイアモンド | アントニオ・ネグリ |

| アントニオ・ネグリ | ||

| スラヴォイ・ジジェク | ||

| エマニュエル・トッド | ||

| 円谷英二らによって映画化 日本の戦いで初めて航空機が投入 ドイツ帝国の東アジアの拠点 第一次大戦の戦い |

鴨緑江会戦 | 青島の戦い |

| 遼陽会戦 | ||

| 青島の戦い | ||

| 旅順攻囲戦 | ||

| 5世紀から9世紀頃に建造 ステラと呼ばれる石碑 マヤ文明の遺跡 グアテマラの遺跡 |

ウシュマル | キリグア遺跡 |

| モライ遺跡 | ||

| ティカル | ||

| キリグア遺跡 | ||

| 東大から東京朝日新聞社へ 安部磯雄と社会民主党を結成 1912年労働者団体・友愛会を創設 労働運動の草分け存在 |

賀川豊彦 | 鈴木文治 |

| 大杉栄 | ||

| 幸徳秋水 | ||

| 鈴木文治 | ||

| 三種の神器がないまま即位 正平一統後は奈良で軟禁 北朝第2代天皇 即位後に南北朝が成立 |

長慶天皇 | 光明天皇 |

| 光明天皇 | ||

| 光厳天皇 | ||

| 後光厳天皇 | ||

| 兄は崇光天皇 足利義詮の擁立で即位 北朝第4代天皇 南朝の攻撃で近江に逃亡 |

長慶天皇 | 後光厳天皇 |

| 光明天皇 | ||

| 光厳天皇 | ||

| 後光厳天皇 | ||

| 埼玉県にあった城 長尾景春が築城 荒川と深沢川を天然の堀に 小田原城の支城 |

川越城 | 鉢形城 |

| 金山城 | ||

| 箕輪城 | ||

| 鉢形城 | ||

| 臨済宗の僧 北条時宗の招きで来日 著書『仏光録』 鎌倉の円覚寺を開山 |

無学祖元 | 無学祖元 |

| 桂庵玄樹 | ||

| 夢窓疎石 | ||

| 蘭渓道隆 | ||

| 武田軍、北条軍相手に奮戦 長野業正に仕えた剣豪 柳生石舟斎の師匠 新陰流の開祖 |

新免無二斎 | 上泉信綱 |

| 斎藤伝鬼房 | ||

| 松本備前守 | ||

| 上泉信綱 | ||

| 桜井霞ノ助との決闘 鶴岡八幡宮で開眼 塚原卜伝の弟子 天流剣術の祖 |

新免無二斎 | 斎藤伝鬼房 |

| 斎藤伝鬼房 | ||

| 松本備前守 | ||

| 上泉信綱 | ||

| 愛媛県生まれの画家 『銀座行進曲』の歌詞にも登場 大正時代に美人画で人気 切れ長で三白眼の美人絵 |

高畠華宵 | 高畠華宵 |

| 竹久夢二 | ||

| 加藤まさを | ||

| 小林かいち | ||

| ロバート・ライマン ドナルド・ジャッド ソル・ルウィット カール・アンドレ |

アースワーク | ミニマル・アート |

| ミニマル・アート | ||

| デ・ステイル | ||

| ポップ・アート | ||

| デニス・オッペンハイム ロバート・スミッソン ナンシー・ホルト マイケル・ハイザー |

アースワーク | アースワーク |

| ミニマル・アート | ||

| デ・ステイル | ||

| ポップ・アート | ||

| トーマス・ウールナー ウィリアム・ホルマン・ハント ジョン・エヴァレット・ミレイ ダンテ・ガブリエル・ロセッティ |

アンフォルメル | ラファエル前派 |

| ポップ・アート | ||

| ブリュッケ | ||

| ラファエル前派 | ||

| ゴッホの『星月夜』 マティスの『ダンス』 ダリの『記憶の固執』 ルソーの『眠れるジプシー女』 |

ニューヨーク近代美術館 | ニューヨーク近代美術館 |

| ポンピドゥ・センター | ||

| メトロポリタン美術館 | ||

| グッゲンハイム美術館 | ||

| デ・キリコ『赤い塔』 ピカソ『黄色い髪の女』 カンディンスキー『多様な動き』 マティス『イタリア女』 |

ニューヨーク近代美術館 | グッゲンハイム美術館 |

| ポンピドゥ・センター | ||

| メトロポリタン美術館 | ||

| グッゲンハイム美術館 | ||

| ピカソ『扇を持つ女』 ルノワール『鞭を持つ子供』 カラヴァッジョ『リュート奏者』 マティス『赤の食卓』 |

ニューヨーク近代美術館 | エルミタージュ美術館 |

| ポンピドゥ・センター | ||

| メトロポリタン美術館 | ||

| エルミタージュ美術館 | ||

| イタリアの作家 休戦 星型のスパナ これが人間か |

チェーザレ・パヴェーゼ | プリモ・レーヴィ |

| アントニオ・タブッキ | ||

| プリモ・レーヴィ | ||

| プロスペル・メリメ | ||

| 挿絵を描いたのは小出楢重 主人公は斯波要 作者は谷崎潤一郎 愛情が冷めた夫婦 |

蓼食う虫 | 蓼食う虫 |

| 細雪 | ||

| 春琴抄 | ||

| 城の崎にて | ||

| 鳩どもの家 枯木灘 十九歳の地図 『岬』で芥川賞受賞 |

中上健次 | 中上健次 |

| 中島敦 | ||

| 横光利一 | ||

| 広津和郎 | ||

| 年月のあしおと 松川裁判 神経病時代 父の柳浪も作家 |

中上健次 | 広津和郎 |

| 中島敦 | ||

| 横光利一 | ||

| 広津和郎 | ||

| 大学卒業後に帰郷し僧侶となる 爬虫類 厭がらせの年齢 『親鸞』『蓮如』 |

丹羽文雄 | 丹羽文雄 |

| 折口信夫 | ||

| 横光利一 | ||

| 今官一 | ||

| 歌集『春のことぶれ』 小説『死者の書』 歌集『海やまのあひだ』 詩人としての名前は釈迢空 |

丹羽文雄 | 折口信夫 |

| 折口信夫 | ||

| 横光利一 | ||

| 今官一 | ||

| 山中放浪 比島従軍 『天皇の帽子』で直木賞 文化庁の初代長官 |

丹羽文雄 | 今日出海 |

| 今日出海 | ||

| 今官一 | ||

| 横光利一 | ||

| 1968年参議院議員に当選 悪名 春泥尼抄 『お吟さま』で直木賞 |

今東光 | 今東光 |

| 今日出海 | ||

| 今官一 | ||

| 横光利一 | ||

| 太宰治の命日「桜桃忌」を命名 角瓶の中の処女 幻花行 『壁の花』で直木賞を受賞 |

今東光 | 今官一 |

| 今日出海 | ||

| 今官一 | ||

| 横光利一 | ||

| 弦月 さい果て 流星雨 『玩具』で芥川賞 |

津村節子 | 津村節子 |

| 高橋たか子 | ||

| 芝木好子 | ||

| 竹西寛子 | ||

| 装いせよ、わが魂よ 空の果てまで ロンリー・ウーマン 誘惑者 |

津村節子 | 高橋たか子 |

| 高橋たか子 | ||

| 芝木好子 | ||

| 竹西寛子 | ||

| 隅田川暮色 湯葉 洲崎パラダイス 『青果の市』で芥川賞受賞 |

津村節子 | 芝木好子 |

| 高橋たか子 | ||

| 芝木好子 | ||

| 竹西寛子 | ||

| オーストリアの作家 三人の女 若いテルレスの惑い 特性のない男 |

ロベルト・ムージル | ロベルト・ムージル |

| シュテファン・ツヴァイク | ||

| ヘルマン・ブロッホ | ||

| ジュリアン・グラック | ||

| プラド美術館所蔵の絵画 フェリペ4世と王妃たちを描く スペイン語で「女官たち」 ベラスケスの最高傑作 |

ムーラン・ルージュ | ラス・メニーナス |

| ラス・メニーナス | ||

| メランコリア | ||

| ラ・フォルナリーナ | ||

| モリエールの作品 マリアーヌとの結婚 金持ちのオルゴン 副題は「ペテン師」 |

守銭奴 | タルチュフ |

| タルチュフ | ||

| 人間嫌い | ||

| ガルガンチュワ物語 | ||

| 一個 その他 風ふたたび 芥川賞、直木賞の元選考委員 鎌倉文学館の初代館長 |

丸谷才一 | 永井龍男 |

| 永井龍男 | ||

| 辻邦生 | ||

| 福永武彦 | ||

| 女ざかり 笹まくら たつた一人の反乱 『年の残り』で芥川賞 |

丸谷才一 | 丸谷才一 |

| 永井龍男 | ||

| 辻邦生 | ||

| 福永武彦 | ||

| アメリカ芸術院ローマ大賞を受賞 舞台はバージニア州 主人公はペイトン・ロフティス ウィリアム・スタイロンの小説 |

楡の木陰の欲望 | 闇の中に横たわりて |

| シスター・キャリー | ||

| 闇の中に横たわりて | ||

| スローターハウス5 | ||

| 舞台は農場 主人公はエベン・キャボット 継母との許されぬ恋愛 ユージン・オニールの戯曲 |

楡の木陰の欲望 | 楡の木陰の欲望 |

| シスター・キャリー | ||

| 闇の中に横たわりて | ||

| スローターハウス5 | ||

| 1952年に『黄昏』として映画化 落ちぶれる男ハーストウッド 主人公は奔放な田舎娘 セオドア・ドライサーの小説 |

楡の木陰の欲望 | シスター・キャリー |

| シスター・キャリー | ||

| 闇の中に横たわりて | ||

| スローターハウス5 | ||

| オーストリアの画家 ウィーン分離派の中心人物 1918年に28歳で死去 代表作『死と乙女』 |

エゴン・シーレ | エゴン・シーレ |

| グスタフ・クリムト | ||

| オスカー・ココシュカ | ||

| ゲルストル | ||

| 夜の蟻 この国の空 夢の碑 『北の河』で芥川賞 |

高井有一 | 高井有一 |

| 坂上弘 | ||

| 高橋揆一郎 | ||

| 高原正秋 | ||

| 初めの愛 台所 田園風景 優しい人々 |

立原正秋 | 坂上弘 |

| 佐江衆一 | ||

| 坂上弘 | ||

| 庄野潤三 | ||

| アメリカの女流作家 アリス・B・トクラスの自伝 ピカソ、ブラックなどと交流 ロスト・ジェネレーションを命名 |

パール・バック | ガートルード・スタイン |

| ガートルード・スタイン | ||

| バーネット | ||

| ルイザ・オルコット | ||

| アメリカの女流作家 短編小説を得意とする モンキーズ いつか眠りにつく前に |

スーザン・マイノット | スーザン・マイノット |

| シルヴィア・プラス | ||

| トニ・モリスン | ||

| ジャメイカ・キンケイド | ||

| スーラ 青い眼が欲しい ビラヴド 1993年ノーベル文学賞を受賞 |

スーザン・マイノット | トニ・モリスン |

| シルヴィア・プラス | ||

| トニ・モリスン | ||

| ジャメイカ・キンケイド | ||

| 作者の言葉 小説『20世紀旗手』 元々は寺内寿太郎の言葉 太宰治 |

則天去私 | 生れて、すみません。 |

| ぼんやりとした不安 | ||

| 人生は一箱のマッチに似ている | ||

| 生れて、すみません。 | ||

| 1945年広島で被爆 1951年に中央線で鉄道自殺 壊滅の序曲 夏の花 |

原民喜 | 原民喜 |

| 丸木位里 | ||

| 峰三吉 | ||

| 永井隆 | ||

| 『晩晴』『落日の悲歌』 静かなノモンハン ある年の年頭の所感 『螢の河』で直木賞を受賞 |

伊藤桂一 | 伊藤桂一 |

| 水上勉 | ||

| 黒岩重吾 | ||

| 藤沢周平 | ||

| 「第三の新人」の作家 別れる理由 抱擁家族 アメリカン・スクール |

遠藤周作 | 小島信夫 |

| 小島信夫 | ||

| 庄野潤三 | ||

| 吉行淳之介 | ||

| 「第三の新人」の作家 『絵合せ』で野間文芸賞を受賞 『夕べの雲』で読売文学賞小説賞 『プールサイド小景』で芥川賞 |

遠藤周作 | 庄野潤三 |

| 小島信夫 | ||

| 庄野潤三 | ||

| 吉行淳之介 | ||

| 湖畔手記 轟く者 哀しき父 子をつれて |

長塚節 | 葛西善蔵 |

| 葛西善蔵 | ||

| 山本有三 | ||

| 田山花袋 | ||

| 岸信介邸 成田山新勝寺本堂 吉田茂邸 「現代数奇屋」と呼ばれる作風 |

吉田五十八 | 吉田五十八 |

| 村野藤吾 | ||

| 橘文彦 | ||

| 前川國男 | ||

| 静岡県生まれの画家・詩人 大正時代に抒情画で人気 詩画集『カナリヤの墓』 『月の沙漠』の作詞を担当 |

高畠華宵 | 加藤まさを |

| 竹久夢二 | ||

| 須藤しげる | ||

| 加藤まさを | ||

| 愛知県生まれの画家 大正時代に少女雑誌の挿絵で活躍 小説『花物語』の挿絵 小説『愛染かつら』の挿絵 |

高畠華宵 | 須藤しげる |

| 竹久夢二 | ||

| 須藤しげる | ||

| 加藤まさを | ||

| 田舎のアンサンブル 砂遊びをする子供 化粧 ナビ派の画家 |

オディロン・ルドン | ピエール・ボナール |

| ジョージア・オキーフ | ||

| ピエール・ボナール | ||

| イヴ・タンギー | ||

| マイクロサーフス シャンプー・プラネット ライフ・アフター・ゴッド ジェネレーションX |

アラン・シリトー | ダグラス・クープランド |

| ナサニエル・ウエスト | ||

| アレン・ギンズバーグ | ||

| ダグラス・クープランド | ||

| 南から来た男 飛行士たちの話 おばけ桃の冒険 チョコレート工場の秘密 |

グレアム・グリーン | ロアルド・ダール |

| ジェームズ・ヒルトン | ||

| ロアルド・ダール | ||

| サルマン・ラシュディ | ||

| ブライトン・ロック 情事の終り 権力と栄光 第三の男 |

ウィリアム・ゴールディング | グレアム・グリーン |

| サルマン・ラシュディ | ||

| グレアム・グリーン | ||

| ジェームズ・ヒルトン | ||

| アメリカの作家 アメリカの没落 『カディッシュ』『吠える』 ビートジェネレーション |

ヘンリー・ミラー | アレン・ギンズバーグ |

| ウィリアム・スタイロン | ||

| カート・ヴォネガット | ||

| アレン・ギンズバーグ | ||

| 闇の中に横たわりて ロング・マーチ ナット・ターナーの告白 ソフィーの選択 |

ヘンリー・ミラー | ウィリアム・スタイロン |

| ウィリアム・スタイロン | ||

| カート・ヴォネガット | ||

| アレン・ギンズバーグ | ||

| アメリカの作家 プレイヤー・ピアノ ホーカス・ポーカス スローターハウス5 |

トマス・ウルフ | カート・ヴォネガット |

| ウィリアム・バロウズ | ||

| カート・ヴォネガット | ||

| ヘンリー・ミラー | ||

| アメリカの作家 蜘蛛の巣と岩 汝再び故郷に帰れず 天使よ、故郷を見よ |

トマス・ウルフ | トマス・ウルフ |

| ヘンリー・ミラー | ||

| セオドア・ドライサー | ||

| ウィリアム・スタイロン | ||

| 森鴎外ドイツ三部作の一つ 舞台はドレスデン ヒロインはイイダ姫 主人公は少年士官の小林 |

ヰタ・セクスアリス | 文づかひ |

| 文づかひ | ||

| うたかたの記 | ||

| 舞姫 | ||

| 片岡鉄兵 中河与一 横光利一 川端康成 |

新感覚派 | 新感覚派 |

| 第三の新人 | ||

| 恥美派 | ||

| 白樺派 | ||

| 庄野潤三 安岡章太郎 吉行淳之介 遠藤周作 |

新感覚派 | 第三の新人 |

| 第三の新人 | ||

| 恥美派 | ||

| 白樺派 | ||

| カレル・アペル アスガー・ヨルン クリスチャン・ドートルモン ピエール・アレシンスキー |

バルビゾン派 | コブラ |

| エコール・ド・パリ | ||

| ブリュッケ | ||

| コブラ | ||

| フィルモス・フサール ヘリット・リートフェルト テオ・ファン・ドゥースブルフ オランダ語で「様式」 |

バルビゾン派 | デ・ステイル |

| デ・ステイル | ||

| ブリュッケ | ||

| オルフィスム | ||

| フランシス・ピカビア ロベール・ドローネー フェルナン・レジェ ギョーム・アポリネールが命名 |

バルビゾン派 | オルフィスム |

| エコール・ド・パリ | ||

| ブリュッケ | ||

| オルフィスム | ||

| 作家はナサニエル・ウエスト 主人公はホーマー・シンプソン ハリウッドの裏舞台を描く D・サザーランド主演で映画化 |

天使よ、故郷を見よ | イナゴの日 |

| サイダーハウス・ルール | ||

| イナゴの日 | ||

| 虚栄の篝火 | ||

| 作者はトマス・ウルフ 作者の自伝的小説 父親との確執と兄の死 主人公はユージン・ガント |

天使よ、故郷を見よ | 天使よ、故郷を見よ |

| サイダーハウス・ルール | ||

| ナット・ターナーの告白 | ||

| 虚栄の篝火 | ||

| 作者はジョン・アーヴィング 主人公はジョン・ベリー ウィーンへ一家で移住 ジョディ・フォスター主演の映画 |

イナゴの日 | ホテル・ニューハンプシャー |

| 天使よ、故郷を見よ | ||

| アブサロム、アブサロム! | ||

| ホテル・ニューハンプシャー | ||

| 作者はサリンジャー グラース家を描いた作品 元々は2つの小説 俳優と女子大生 |

フラニーとゾーイー | フラニーとゾーイー |

| 緋文字 | ||

| 虚栄の篝火 | ||

| ソフィーの選択 | ||

| 作者はトム・ウルフ 主人公はシャーマン・マッコイ エリートトレーダーの転落 トム・ハンクス主演で映画化 |

フラニーとゾーイー | 虚栄の篝火 |

| 緋文字 | ||

| 虚栄の篝火 | ||

| ソフィーの選択 | ||

| ラヴ・メディシン トラックス ビート・クィーン ネイティブ・アメリカンの末裔 |

アン・ビーティ | ルイーズ・アードリック |

| ジャメイカ・キンケイド | ||

| ルイーズ・アードリック | ||

| アリス・ウォーカー | ||

| アメリカの女流作家 ウィルの肖像 燃える家 愛してる |

アン・ビーティ | アン・ビーティ |

| ジャメイカ・キンケイド | ||

| ルイーズ・アードリック | ||

| アリス・ウォーカー | ||

| 幽霊たち シティ・オブ・グラス 孤独の発明 鍵のかかった部屋 |

フィリップ・ロス | ポール・オースター |

| ケン・キージー | ||

| ポール・オースター | ||

| ゴア・ヴィダル | ||

| われらのギャング 第1回フランツ・カフカ賞を受賞 『背信の日々』『父の遺産』 小説『さようならコロンバス』 |

フィリップ・ロス | フィリップ・ロス |

| ケン・キージー | ||

| ポール・オースター | ||

| ゴア・ヴィダル | ||

| アメリカの女性詩人 詩集『エアリアル』 詩集『ベル・ジャー』 1963年にオーブンで自殺 |

アン・ビーティ | シルヴィア・プラス |

| ポール・オースター | ||

| シルヴィア・プラス | ||

| マーガレット・アトウッド | ||

| アメリカの女流作家 ナンシー・ドルーの回想 ラヴ・ライフ イン・カントリー |

スーザン・マイノット | ボビー・アン・メイソン |

| ボビー・アン・メイソン | ||

| ジャメイカ・キンケイド | ||

| アン・ビーティ | ||

| アメリカの黒人女流作家 アニー・ジョン ルーシー 小さな場所 |

スーザン・マイノット | ジャメイカ・キンケイド |

| ボビー・アン・メイソン | ||

| ジャメイカ・キンケイド | ||

| アン・ビーティ | ||

| 1972年ノーベル文学賞受賞 国際ペンクラブ第12代会長 汽車は遅れなかった 九時半の玉突き |

ハインリヒ・ベル | ハインリヒ・ベル |

| パウル・フォン・ハイゼ | ||

| ヘルマン・ヘッセ | ||

| トマス・マン | ||

| バイロンの戯曲 ルーブル美術館が所蔵 19世紀ロマン主義の作品 ドラクロワの絵画 |

アダムの創造 | サルダナパールの死 |

| 死と乙女 | ||

| アルカディアの牧人 | ||

| サルダナパールの死 | ||

| ヴァリ・ノイツェル オーストリア美術館が所蔵 エゴン・シーレの絵画 恋人との別れの予感 |

アダムの創造 | 死と乙女 |

| 死と乙女 | ||

| アルカディアの牧人 | ||

| サルダナパールの死 | ||

| 中央に描かれた墓碑 ルーブル美術館が所蔵 ニコラ・プーサンの絵画 古代ギリシャの理想郷 |

アルカディアの牧人 | アルカディアの牧人 |

| オルナンの埋葬 | ||

| サルダナパールの死 | ||

| 死と乙女 | ||

| ベルグソン、ハイデッガーに師事 京都大学文学部哲学科教授に就任 近代日本の哲学者 著書『「いき」の構造』 |

西田幾多郎 | 九鬼周造 |

| 和辻哲郎 | ||

| 西周 | ||

| 九鬼周造 | ||

| 徳川家康の重臣 元は永安寺の住職 公明正大で名高い京都所司代 その子も京都所司代となる |

板倉勝重 | 板倉勝重 |

| 板倉重宗 | ||

| 板倉重昌 | ||

| 板倉好重 | ||

| レーニン 地獄 砲火 クラルテ |

アルフレッド・ミュッセ | アンリ・バルビュス |

| アンリ・バルビュス | ||

| アナトール・フランス | ||

| サミュエル・ベケット | ||

| ロレンザッチョ 世紀児の告白 戯れに恋はすまじ ジョルジュ・サンドと恋愛 |

マルセル・プルースト | アルフレッド・ミュッセ |

| アンドレ・ジイド | ||

| アンリ・バルビュス | ||

| アルフレッド・ミュッセ | ||

| 戦国時代の画家 星光寺縁起 清水寺縁起 北野天神縁起 |

吉山明兆 | 土佐光信 |

| 狩野永徳 | ||

| 土佐光信 | ||

| 狩野山楽 | ||

| 御前会議 ノモンハン 戦争と人間 人間の条件 |

五味川純平 | 五味川純平 |

| 野間宏 | ||

| 葛西善蔵 | ||

| 上林暁 | ||

| 洛北鷹ヶ峯に「芸術村」を築く 「寛永三筆」のひとり 安土桃山・江戸時代初期に活躍 国宝『舟橋蒔絵』硯箱 |

土佐光沖 | 本阿弥光悦 |

| 尾形光琳 | ||

| 俵屋宗達 | ||

| 本阿弥光悦 | ||

| 碑 テニヤンの末日 台上の月 『厚物咲』で芥川賞 |

堀田善衛 | 中山義秀 |

| 島木健作 | ||

| 中山義秀 | ||

| 田中小実昌 | ||

| 癩 満州紀行 盲目 生活の探究 |

堀田善衛 | 島木健作 |

| 島木健作 | ||

| 中山義秀 | ||

| 田中小実昌 | ||

| 短編集『ポロポロ』 浪曲師朝日丸の話 『ミミのこと』で直木賞 毛糸の帽子がトレードマーク |

堀田善衛 | 田中小実昌 |

| 島木健作 | ||

| 中山義秀 | ||

| 田中小実昌 | ||

| 橋上幻像 インドで考えたこと 海鳴りの底から 広場の孤独 |

堀田善衛 | 堀田善衛 |

| 島木健作 | ||

| 中山義秀 | ||

| 田中小実昌 | ||

| 狂風記 紫苑物語 焼跡のイエス 『普賢』で直木賞を受賞 |

逢坂剛 | 石川淳 |

| 坂口安吾 | ||

| 阿川弘之 | ||

| 石川淳 | ||

| 百舌の叫ぶ夜 禿鷹の夜 イベリアの雷鳴 『カディスの赤い星』で直木賞 |

逢坂剛 | 逢坂剛 |

| 坂口安吾 | ||

| 阿川弘之 | ||

| 石川淳 | ||

| 1962年の直木賞受賞作 主人公は明治生まれの作家 島田清次郎の栄光と没落を描く 作者は杉森久英 |

強力伝 | 天才と狂人の間 |

| 天才と狂人の間 | ||

| 梟の城 | ||

| 花のれん | ||

| 1919年に20歳で死去 大正期の洋画家 三星 信仰の悲しみ |

浅井忠 | 関根正二 |

| 村山槐多 | ||

| 安井曾太郎 | ||

| 関根正二 | ||

| 1919年に22歳で死去 大正期の洋画家 尿する裸僧 バラと少女 |

浅井忠 | 村山槐多 |

| 村山槐多 | ||

| 安井曾太郎 | ||

| 関根正二 | ||

| 浅間噴煙 雲中天壇 紫禁城 ルノワールに師事した画家 |

浅井忠 | 梅原龍三郎 |

| 村山槐多 | ||

| 安井曾太郎 | ||

| 梅原龍三郎 | ||

| 梅原龍三郎と並ぶ洋画の巨匠 大正、昭和期の洋画家 孔雀と女 金蓉 |

浅井忠 | 安井曾太郎 |

| 佐伯祐三 | ||

| 村山槐多 | ||

| 安井曾太郎 | ||

| 大正、昭和期の洋画家 1928年にパリで客死 郵便配達夫 広告”ヴェルダン” |

佐伯祐三 | 佐伯祐三 |

| 村山槐多 | ||

| 安井曾太郎 | ||

| 梅原龍三郎 | ||

| 江戸時代の画家 号は斗米庵 奇抜で幻想的な作風 代表作『動植綵絵』 |

伊藤若冲 | 伊藤若冲 |

| 亜欧堂田善 | ||

| 司馬江漢 | ||

| 松村月渓 | ||

| スーラ『サーカスの客寄せ』 フェルメール『少女の頭部』 エル・グレコ『トレド風景』 ゴッホ『糸杉』 |

ポンピドゥ・センター | メトロポリタン美術館 |

| グッゲンハイム美術館 | ||

| エルミタージュ美術館 | ||

| メトロポリタン美術館 | ||

| カリフォルニア州知事選に出馬 『春と収穫』『石油!』 小説『ボストン』 小説『ジャングル』 |

フィリップ・ロス | アプトン・シンクレア |

| ジョン・アップダイク | ||

| アプトン・シンクレア | ||

| トム・ウルフ | ||

| 短編小説を多数執筆した作家 『怒りの季節』『大聖堂』 村上春樹が翻訳を手がける 映画『ショート・カッツ』の原作 |

レイモンド・カーヴァー | レイモンド・カーヴァー |

| トム・ウルフ | ||

| ジョン・アーヴィング | ||

| スティーヴン・ミルハウザー | ||

| 虚栄の篝火 ジャーナリストとして活躍 ミーイズムという言葉を広める ライト・スタッフ |

ニール・サイモン | トム・ウルフ |

| トム・ウルフ | ||

| ケン・キージー | ||

| ゴア・ヴィダル | ||

| ブロードウェイを代表する劇作家 戯曲『ヨンカーズ物語』 戯曲『ビロキシー・ブルース』 戯曲『サンシャイン・ボーイズ』 |

ニール・サイモン | ニール・サイモン |

| トム・ウルフ | ||

| ケン・キージー | ||

| ゴア・ヴィダル | ||

| 大予言者カルキ マイラ カーター元大統領の親戚 都市と柱 |

ケン・キージー | ゴア・ヴィダル |

| ゴア・ヴィダル | ||

| ポール・オースター | ||

| ジョン・アップダイク | ||

| 戦国時代の連歌師 足利義尚に仕える 一夜庵で生涯を終える 俳諧撰集『犬筑波集』 |

飯尾宗祗 | 山崎宗鑑 |

| 松永貞徳 | ||

| 北村季吟 | ||

| 山崎宗鑑 | ||

| 19世紀イギリスの画家 白と黒のみによる作風 小説『アーサー王の死』の挿絵 ワイルドの小説『サロメ』の挿絵 |

オーブリー・ビアズリー | オーブリー・ビアズリー |

| チャールズ・マッキントッシュ | ||

| アルフォンス・ミュシャ | ||

| ウィリアム・モリス | ||

| アール・ヌーボーで活躍 自宅は世界遺産に登録 「タッセル邸」「ソルヴェー邸」 ベルギーの建築家 |

ヴィクトール・オルタ | ヴィクトール・オルタ |

| オーブリー・ビアズリー | ||

| ヴァン・デ・ヴェルデ | ||

| エクトール・ギマール | ||

| 石川県七尾市出身 猿 能登 『天才と狂人の間』で直木賞受賞 |

伊藤桂一 | 杉森久英 |

| 黒岩重吾 | ||

| 藤沢周平 | ||

| 杉森久英 | ||

| ナルニの橋 青衣の女 モルトフォンテーヌの回想 真珠の女 |

ジェリコー | コロー |

| コロー | ||

| ワトー | ||

| クールベ | ||

| 19世紀フランスの画家 バルビゾン派 1875年に79歳で死去 代表作『真珠の女』 |

トロワイヨン | コロー |

| ルソー | ||

| コロー | ||

| デュプレ | ||

| 19世紀フランスの画家 バルビゾン派 古い樫の木 森の中-夏の朝 |

トロワイヨン | デュプレ |

| ルソー | ||

| コロー | ||

| デュプレ | ||

| 大阪万博の壁画『無垢の笑い』 スペインW杯の公式ポスター作成 代表作『星座』 シリーズ 20世紀スペインの画家 |

ルネ・マグリット | ジョアン・ミロ |

| ジャン・デュビュッフェ | ||

| ジョアン・ミロ | ||

| パウル・クレー | ||

| 鎌倉文庫を創設 第1回芥川賞・直木賞の選考委員 戯曲『牛乳屋の兄弟』 小説『破船』『風と月と』 |

久米正雄 | 久米正雄 |

| 葛西善蔵 | ||

| 椎名麟三 | ||

| 五味川純平 | ||

| 深夜の酒宴 重き流れのなかに 永遠なる序章 邂逅 |

久米正雄 | 椎名麟三 |

| 葛西善蔵 | ||

| 椎名麟三 | ||

| 五味川純平 | ||

| 川端康成の小説 舞台は鎌倉 野間文芸賞を受賞 主人公は尾形信吾 |

舞姫 | 山の音 |

| 雪国 | ||

| 山の音 | ||

| 古都 | ||

| 仮装人物 微 縮図 あらくれ |

木下尚江 | 徳田秋声 |

| 中島敦 | ||

| 中上健次 | ||

| 徳田秋声 | ||

| 我が心は石にあらず 邪宗門 憂鬱なる党派 悲の器 |

木下尚江 | 高橋和巳 |

| 中島敦 | ||

| 中上健次 | ||

| 高橋和巳 | ||

| 女の宿 樹影 キャラメル工場から 時に佇つ |

杉本苑子 | 佐多稲子 |

| 竹西寛子 | ||

| 円地文子 | ||

| 佐多稲子 | ||

| 映画『イエローサブマリン』脚本 元ハーバード大学の教授 小説『ドクターズ』『クラス』 映画『ある愛の詩』の原作者 |

エリック・シーガル | エリック・シーガル |

| ルー・ウォーレス | ||

| ドス・パソス | ||

| ピート・ハミル | ||

| ロストジェネレーションの作家 第二次世界大戦では戦争特派員に 小説『マンハッタン乗換駅』 小説『U.S.A.』 |

エリック・シーガル | ドス・パソス |

| ルー・ウォーレス | ||

| ドス・パソス | ||

| ピート・ハミル | ||

| モルフェウスの国から 幻影師、アイゼンハイム エドウィン・マルハウス マーティン・ドレスラーの夢 |

ポール・オースター | スティーヴン・ミルハウザー |

| スティーヴン・ミルハウザー | ||

| ニール・サイモン | ||

| ゴア・ヴィダル | ||

| ドラゴンのグレンデル デンマーク王フロースガール ヘオロット宮殿 最古のゲルマン叙事詩の一つ |

シャー・ナーメ | ベオウルフ |

| ニーベルンゲンの歌 | ||

| ローランの歌 | ||

| ベオウルフ | ||

| 風媒花 異形の者 森と湖のまつり ひかりごけ |

武田泰淳 | 武田泰淳 |

| 竹山道雄 | ||

| 伊藤聖 | ||

| 舟橋聖一 | ||

| 1992年に熊井啓監督が映画化 舞台は太平洋戦争中の北海道 実際の事件を題材にした作品 作者は武田泰淳 |

ひかりごけ | ひかりごけ |

| 飢饉海峡 | ||

| 痴人の愛 | ||

| 夫婦善哉 | ||

| 大正・昭和期の画家 西洋画の技法を取り入れる 湯女図 舞妓林泉 |

土田麦僊 | 土田麦僊 |

| 下村観山 | ||

| 富岡鉄斎 | ||

| 速水御舟 | ||

| 明治・大正期の画家 点描画を日本画に取り入れる 近江八景 熱国之巻 |

今村紫紅 | 今村紫紅 |

| 下村観山 | ||

| 富岡鉄斎 | ||

| 速水御舟 | ||

| 明治から昭和初期の画家 横山大観と日本美術院を再興 弱法師 木の間の秋 |

今村紫紅 | 下村観山 |

| 下村観山 | ||

| 富岡鉄斎 | ||

| 速水御舟 | ||

| 大正・昭和期の画家 1935年に40歳で早世 炎舞 名樹散椿 |

今村紫紅 | 速水御舟 |

| 下村観山 | ||

| 富岡鉄斎 | ||

| 速水御舟 | ||

| レッドヒル 白バラとヒエン草 画面一杯の大きな花の絵 牛の頭蓋骨を多く描く |

ジョージア・オキーフ | ジョージア・オキーフ |

| カンディンスキー | ||

| ラウル・デュフィ | ||

| エルンスト・キルヒナー | ||

| 野獣派の画家 オーケストラ パリのオペラ座 電気の精 |

ジョージア・オキーフ | ラウル・デュフィ |

| カンディンスキー | ||

| ラウル・デュフィ | ||

| エルンスト・キルヒナー | ||

| キュクロプス アポロンの馬車と竜 オルフェウスの死 神秘 |

ジョルジュ・ルオー | オディロン・ルドン |

| オディロン・ルドン | ||

| ラウル・デュフィ | ||

| エルンスト・キルヒナー | ||

| 画家ギュスターヴ・モローに師事 『キリストの受難』などの宗教画 版画集『ミゼレーレ』『悪の華』 野獣派を代表するフランスの画家 |

ルネ・マグリット | ジョルジュ・ルオー |

| ジョアン・ミロ | ||

| ジョルジュ・ルオー | ||

| ジャン・デュビュフェ | ||

| ゴーゴンの首 三つの金の林檎 不思議の壺 作者はホーソーン |

ゲーム・ブック | ワンダー・ブック |

| ジャングル・ブック | ||

| ワンダー・ブック | ||

| スケッチ・ブック | ||

| 紅と修羅 ひもじい月日 女坂 朱を奪うもの |

宇野千代 | 円地文子 |

| 円地文子 | ||

| 永井路子 | ||

| 佐多稲子 | ||

| 1987年ノーベル文学賞受賞 『緑の法王』『混血の女』 大統領閣下 グアテマラの作家 |

ウォーレ・ショインカ | ミゲル・アストゥリアス |

| ガルシア・マルケス | ||

| バルガス・リョサ | ||

| ミゲル・アストゥリアス | ||

| アルゼンチンの作家 マヌエルの教科書 石蹴り遊び 悪魔の涎 |

マヌエル・プイグ | フリオ・コルタサル |

| バルガス・リョサ | ||

| フリオ・コルタサル | ||

| パブロ・ネルーダ | ||

| 忘却の河 死の島 草の花 風土 |

芹沢光治良 | 福永武彦 |

| 加賀乙彦 | ||

| 丸谷才一 | ||

| 福永武彦 | ||

| 西行花伝 廻廊にて 安土往還記 背教者ユリアヌス |

辻邦生 | 辻邦生 |

| 加賀乙彦 | ||

| 丸谷才一 | ||

| 福永武彦 | ||

| 憑かれた人 死者の時 地の群れ 虚構のクレーン |

辻邦生 | 井上光晴 |

| 井上光晴 | ||

| 丸谷才一 | ||

| 福永武彦 | ||

| 人間の運命 一つの世界 神の微笑 巴里に死す |

井上光晴 | 芹沢光治良 |

| 中村真一郎 | ||

| 加賀乙彦 | ||

| 芹沢光治良 | ||

| 雲のゆき来 空中庭園 死の影の下に 『四季』四部作 |

井上光晴 | 中村真一郎 |

| 中村真一郎 | ||

| 加賀乙彦 | ||

| 芹沢光治良 | ||

| トニー・リチャードソンが映画化 主人公はコーリン・スミス 権威に対する反抗を描いた作品 作者はアラン・シリトー |

土曜の夜と日曜の朝 | 長距離ランナーの孤独 |

| 長距離ランナーの孤独 | ||

| ガラスの動物園 | ||

| 欲望という名の電車 | ||

| 舞台はセントルイス ポール・ニューマンが映画化 主人公トム・ウィングフィールド 作者はテネシー・ウィリアムス |

土曜の夜と日曜の朝 | ガラスの動物園 |

| 長距離ランナーの孤独 | ||

| ガラスの動物園 | ||

| 欲望という名の電車 | ||

| 主人公はアーサー・シートン 舞台はノッティンガム イギリスの労働社会を描く アラン・シリトーの小説 |

土曜の夜と日曜の朝 | 土曜の夜と日曜の朝 |

| 長距離ランナーの孤独 | ||

| ガラスの動物園 | ||

| 欲望という名の電車 | ||

| 葬送の記 黒い裾 流れる 父 |

田辺聖子 | 幸田文 |

| 瀬戸内寂聴 | ||

| 幸田文 | ||

| 壺井栄 | ||

| モーパッサンの作品 普仏戦争後のフランスが舞台 乗合馬車で逃れる一行 主人公は媚婦エリザベート |

脂肪の塊 | 脂肪の塊 |

| 女の一生 | ||

| 病は気から | ||

| 人間嫌い | ||

| イタリア語で「心」 エンリコ少年の日記形式 母をたずねて三千里 デ・アミーチスの小説 |

ファブリカ | クオレ |

| エチカ | ||

| タルチュフ | ||

| クオレ | ||

| 鬼子母神 私は生きる 施寮室にて かういふ女 |

平林たい子 | 平林たい子 |

| 瀬戸内寂聴 | ||

| 壺井栄 | ||

| 野上弥生子 | ||

| 秀吉と利休 真千子 迷路 海神丸 |

平林たい子 | 野上弥生子 |

| 瀬戸内寂聴 | ||

| 壺井栄 | ||

| 野上弥生子 | ||

| フランス5大文学賞の一つ 第1回受賞者はミリアム・アリー 審査員は全て女性 外国小説部門で辻仁成が受賞 |

フェミナ賞 | フェミナ賞 |

| ストレーガ賞 | ||

| カンピエッロ賞 | ||

| アンテラリエ賞 | ||

| フランス5大文学賞の一つ 第1回受賞者はクロード・オリエ 画家のギャラ・バルビザンが創設 フランス5大文学賞で最後に創設 |

メディシス賞 | メディシス賞 |

| ストレーガ賞 | ||

| カンピエッロ賞 | ||

| アンテラリエ賞 | ||

| フランス5大文学賞の一つ 第1回受賞者はリュネル ゴンクール賞と同時に発表 17世紀のジャーナリストに由来 |

ルノドー賞 | ルノドー賞 |

| ストレーガ賞 | ||

| カンピエッロ賞 | ||

| アンテラリエ賞 | ||

| 京子と明子の津上姉妹 主人公は化粧品のセールスマン パウル・クレーの絵画 作者は吉行淳之介 |

蔵の中 | 砂の上の植物群 |

| 真空地帯 | ||

| 城のある町にて | ||

| 砂の上の植物群 | ||

| 高林陽一監督により映画化 編集者に持ち込まれた小説 男女の関係になる姉弟 作者は宇野浩二 |

蔵の中 | 蔵の中 |

| 真空地帯 | ||

| 城のある町にて | ||

| 砂の上の植物群 | ||

| 主人公は刑務所帰りの木谷 宮本顕治と大西巨人が論争 陸軍を描いた作品 作者は野間宏 |

蔵の中 | 真空地帯 |

| 真空地帯 | ||

| 城のある町にて | ||

| 砂の上の植物群 | ||

| サビーニの女たち ホラティウス兄弟の誓い ナポレオン1世の戴冠式 マラーの死 |

フラゴナール | ダヴィッド |

| ジェリコー | ||

| ダヴィッド | ||

| ワトー | ||

| グラフィックデザイナー 関西電力のシンボルマーク 輪ゴム「オーバンド」 メンソレータムの看護婦 |

今竹七郎 | 今竹七郎 |

| 亀倉雄策 | ||

| 永井一正 | ||

| 田中一光 | ||

| 身重の女性リーナ・グローヴ 自分を置き去りにした男を探す旅 作者はウィリアム・フォークナー 複雑な過去のジョー・クリスマス |

サンクチュアリ | 八月の光 |

| 天使よ、故郷を見よ | ||

| 八月の光 | ||

| イナゴの日 | ||

| 豊臣秀吉の黄金の茶室を再現 野々村仁清『色絵藤花文茶壺』 尾形光琳『紅白梅図屏風』 岡田茂吉が熱海市に設立 |

豊田市美術館 | MOA美術館 |

| 愛知県美術館 | ||

| MOA美術館 | ||

| 静岡県立美術館 | ||

| 谷文晁『富士山図屏風』 横山大観『群青富士』 伊藤若冲『樹花鳥獣図屏風』 ロダン館で有名 |

豊田市美術館 | 静岡県立美術館 |

| 愛知県美術館 | ||

| MOA美術館 | ||

| 静岡県立美術館 | ||

| フランス語の品詞 hier enfin ne |

副詞 | 副詞 |

| 形容詞 | ||

| 代名詞 | ||

| 接続詞 | ||

| 日本神話に登場 子供はウミヒコ・ヤマヒコ 妻はコノハナサクヤヒメ 祖父はアマテラスオオミカミ |

ニニギノミコト | ニニギノミコト |

| サルタヒコ | ||

| コトアマツカミ | ||

| ツクヨミノミコト | ||

| God morgen God dag God kveid God natt |

イタリア語 | ノルウェー語 |

| ドイツ語 | ||

| ノルウェー語 | ||

| ロシア語 | ||

| God morgen God det God aften God nat |

イタリア語 | デンマーク語 |

| ドイツ語 | ||

| デンマーク語 | ||

| ロシア語 | ||

| 別名「ヴリトラハン」 日本での呼び名は「帝釈天」 体中に千の目を持つ ヒンズー教の雷の神 |

カーリー | インドラ |

| ガネーシャ | ||

| スカンダ | ||

| インドラ | ||

| 出典は『韓詩外伝』 丘吾子という男 「三つの過ち」の一つ 孝行をしたい時に親はなし |

風樹の嘆 | 風樹の嘆 |

| 累卵の危 | ||

| 蛍雪の功 | ||

| 嚢中の錐 | ||

| ○の林 ○の粟、蟻の塔 ○は枯れ木に巣をくわず 焼け野の雉夜の○ |

鶴 | 鶴 |

| 鷲 | ||

| 雀 | ||

| 鳩 | ||

| エジプト神話の神 金星で最も高い火山に名を残す 真理を司る 死者の裁判にその羽根を用いた |

マアト | マアト |

| バステト | ||

| オシリス | ||

| ラー | ||

| エジプト神話の神 ホルスに王位を奪われる 下界で蛇神からラーを守る オシリスの弟 |

イシス | セト |

| マアト | ||

| セト | ||

| ホルス | ||

| シュミレーション うらまやしい 「新しい」も元はこれ 別称は「メタセシス」 |

音位転換 | 音位転換 |

| 音素字変 | ||

| 順行同化 | ||

| 異化 | ||

| 明鏡国語辞典 KY式日本語 TV番組『クイズ!日本語王』 問題な日本語 |

北原保雄 | 北原保雄 |

| 築島裕 | ||

| 金田一秀穂 | ||

| 町田健 | ||

| 画脂鏤○ 凍解○釈 一片○心 夏虫疑○ |

河 | 氷 |

| 氷 | ||

| 山 | ||

| 月 | ||

| 曲○流觴 知者楽○ 杯○車薪 洒掃薪○ |

河 | 水 |

| 氷 | ||

| 水 | ||

| 月 | ||

| 光風霽○ 屋染落○ 嘯風弄○ 羞花閉○ |

山 | 月 |

| 月 | ||

| 空 | ||

| 氷 | ||

| 大日本帝国海軍の軍人 終戦時の海軍大臣 1940年の内閣総理大臣 阿川弘之の小説 |

岡田啓介 | 米内光政 |

| 米内光政 | ||

| 秋山真之 | ||

| 辻政信 | ||

| 『玄猿』『長恨歌』 大正・昭和期の京都で活躍 秋桜老猿 衆議院の『香妃戎装』 |

安田靫彦 | 橋本関雪 |

| 上村松園 | ||

| 橋本関雪 | ||

| 鏑木清方 | ||

| 鎌倉将軍府 雑訴決断所 陸奥将軍府 征西将軍 |

建武の新政 | 建武の新政 |

| 鎌倉幕府 | ||

| 江戸幕府 | ||

| 室町幕府 | ||

| 舞台は現在のシリア 紀元前1285年頃 エジプトとヒッタイトの争い 世界最古の国際条約が締結 |

ミトリダテス戦争 | カデシュの戦い |

| ペルシア戦争 | ||

| ユグルタ戦争 | ||

| カデシュの戦い | ||

| 足利直義の家臣 通称は「伊賀守」 新田義貞との戦いで死亡 鎌倉の東光寺で護良親王を殺害 |

佐々木道誉 | 淵辺義博 |

| 淵辺義博 | ||

| 日野俊基 | ||

| 北畠親房 | ||

| 天使を誘惑 退屈しのぎ 真夜中のボクサー 『九月の空』で芥川賞を受賞 |

古井由吉 | 高橋三千網 |

| 高橋三千網 | ||

| 田中小実昌 | ||

| 堀田善衛 | ||

| 幕末の侠客 本姓は小池 尊皇攘夷運動に参加 甲州博徒の大親分 |

吉良の仁吉 | 黒駒勝蔵 |

| 清水次郎長 | ||

| 国定忠治 | ||

| 黒駒勝蔵 | ||

| 愛称は「ジェジェ」 クーデターでブラジル大統領に 1945年まで独裁体制を敷く 1954年にピストル自殺 |

サラザール | バルガス |

| アミン | ||

| チャモロ | ||

| バルガス | ||

| 幕末・明治期の蘭学者 著書『化学新書』 日本で初めてマッチ製造に成功 日本で初めてビール醸造に成功 |

上野彦馬 | 川本幸民 |

| 田中久重 | ||

| 川本幸民 | ||

| 元木昌造 | ||

| 第一次大戦当時は海軍提督 第二次大戦当時は国王 エドワード8世の後 エリザベス2世の前 |

ヴィクトリア女王 | ジョージ6世 |

| エリザベス1世 | ||

| ウィリアム4世 | ||

| ジョージ6世 | ||

| 歌舞伎『関羽』では関羽に変装 牧の方の恨みを買い謀られる 二俣川の戦いで戦死 坂東武士の鑑 |

大江広元 | 畠山重忠 |

| 三浦義村 | ||

| 畠山重忠 | ||

| 和田義盛 | ||

| 東京浅草出身の日本画家 1986年まで『文藝春秋』の表紙画 代表作『穹』『洸』 三島由紀夫の義理の父 |

小林古径 | 杉山寧 |

| 堅山南風 | ||

| 川端龍子 | ||

| 杉山寧 | ||

| 『竹取物語』『楊貴妃』 新潟県出身の日本画家 『清姫』『阿弥陀堂』 『髪』が裸婦初の切手の図案に |

小林古径 | 小林古径 |

| 堅山南風 | ||

| 川端龍子 | ||

| 杉山寧 | ||

| 細川頼之を失脚させる 通称は「勘解由小路殿」 室町幕府の初代管領 貞治の変で失脚 |

畠山義就 | 斯波義将 |

| 細川頼之 | ||

| 斯波義将 | ||

| 伊勢貞親 | ||

| 幼い足利義満を補佐 半済令を施行 室町幕府の第2代管領 康暦の政変で失脚 |

畠山義就 | 細川頼之 |

| 細川頼之 | ||

| 斯波義将 | ||

| 伊勢貞親 | ||

| 江戸時代の俳人・連歌師 向栄庵を拠点に活動 門下に井原西鶴がいる 俳諧連歌の「談林派」の祖 |

北村孝吟 | 西山宗因 |

| 飯尾宗祇 | ||

| 西山宗因 | ||

| 松永貞徳 | ||

| 第一次世界大戦で活躍 ドイツ軍のパイロット 通称「リールの鷲」 有名なターンに名を残す |

リヒトホーフェン | マックス・インメルマン |

| オズワルド・ベルケ | ||

| ハンス=ウルリッヒ・ルーデル | ||

| マックス・インメルマン | ||

| 織田信長の擁立で将軍に 槇島城の戦いで敗北 武田信玄らと信長包囲網 室町幕府最後の将軍 |

足利義尚 | 足利義昭 |

| 足利義晴 | ||

| 足利義昭 | ||

| 足利義澄 | ||

| 『宙ぶらりんの男』でデビュー その日をつかめ フンボルトの贈り物 1976年ノーベル文学賞受賞 |

ソール・ベロー | ソール・ベロー |

| アーサー・ミラー | ||

| ジャック・ケロアック | ||

| デレク・ウォルコット | ||

| 無量山寿経寺として創建 東京都文京区 徳川秀忠の長女千姫の墓 徳川家康の生母お大の墓 |

伝通院 | 伝通院 |

| 高徳院 | ||

| 往生院 | ||

| 法善院 | ||

| カルメル山にある洞窟群 ヘブライ語で「洞窟群の渓谷」 ネアンデルタール人の全身骨格 イスラエルの遺跡 |

タ・プローム | ナハル・メアロット |

| スライマン=トー | ||

| ハットゥシャシュ | ||

| ナハル・メアロット | ||

| 江戸時代の私塾 場所は江戸本材木町 オランダ正月を開催 大槻玄沢が開いた |

芝蘭堂 | 芝蘭堂 |

| 適塾 | ||

| 咸宜園 | ||

| 松下村塾 | ||

| 絵画『青い部屋』 絵画『綱を打つ人』 絵画『都会のダンス』のモデル ユトリロの母 |

シュザンヌ・ヴァラドン | シュザンヌ・ヴァラドン |

| ジョージア・オキーフ | ||

| ベルト・モリゾ | ||

| マリー・ローランサン | ||

| 旧ソ連の革命家 スターリンの側近として活躍 ニコラエフによって暗殺 その死により大粛清が開始 |

スターリン | キーロフ |

| キーロフ | ||

| ストルイピン | ||

| レーニン | ||

| 今年の秋 入江のほとり 日本脱出 何処へ |

伊藤整 | 正宗白鳥 |

| 正宗白鳥 | ||

| 武田泰淳 | ||

| 竹山道雄 | ||

| スパイとして大陸で暗躍 横山光輝の漫画『狼の星座』 朽木寒三『馬賊戦記』 中国で馬賊王と呼ばれた日本人 |

小日向白朗 | 小日向白朗 |

| 堀川辰吉郎 | ||

| 児玉誉士夫 | ||

| 伊達順之助 | ||

| スパイとして大陸で暗躍 檀一雄の小説『夕日と拳銃』 中国名は「張宗援」 戦犯として上海で処刑される |

小日向白朗 | 伊達順之助 |

| 堀川辰吉郎 | ||

| 児玉誉士夫 | ||

| 伊達順之助 | ||

| 製鉄・造船の分野で財閥化 深川セメント製造所の払い下げ 安田財閥の協力を受ける ○○総一郎が創始者 |

安田財閥 | 浅野財閥 |

| 川崎財閥 | ||

| 浅野財閥 | ||

| 住友財閥 | ||

| 一時、自由市になった 現在のクロアチア「リエカ」 ムッソリーニがイタリアに併合 詩人・ダヌンツィオが占領 |

ハタイ | フィウメ |

| ダンツィヒ | ||

| フィウメ | ||

| バトゥミ | ||

| 第十二駆逐隊に所属 後に第十一駆逐隊に転属 古鷹の救援に向かう途中に沈没 吹雪型駆逐艦の5番艦 |